Sous le signe des poissons, de Melissa Broder, actualise la nouvelle de Thomas Mann : le regard ardent est celui de la narratrice, Lucy, sensible au charme de Theo, homme-sirène vivant au large de Venice Beach. Cru et drôle, ce roman reflète le parti pris de vulgarité de Broder pour dépeindre un monde sans frontières ni limites.

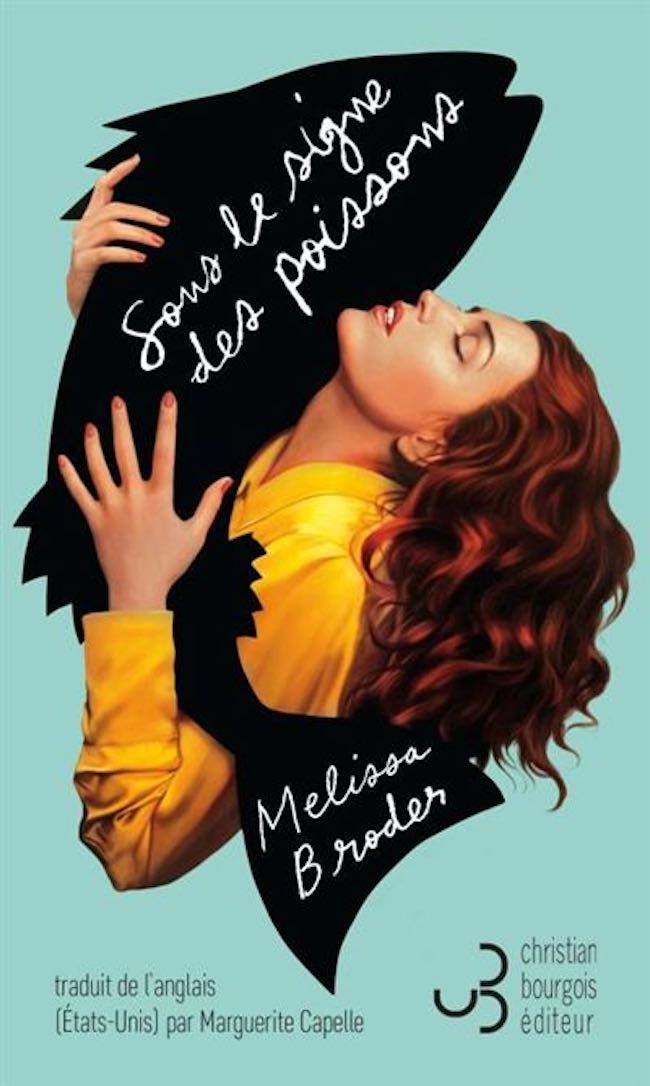

Melissa Broder, Sous le signe des poissons. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Marguerite Capelle. Christian Bourgois, 448 p., 23 €

Venice Beach, imitation américaine de la Cité des Doges, n’a de cette dernière qu’une poignée de canaux, creusés au début du XXe siècle par un promoteur immobilier. À part cela, la ville, située près de l’aéroport de Los Angeles, se distingue par ses arcades aux couleurs pastel et son mélange surprenant de clochards, de hippies et de milliardaires. Son ambiance décontractée et malsaine a servi de décor pour La soif du mal d’Orson Welles et, plus récemment, pour la série Californication. Comme sa cousine italienne, Venice Beach semble évoquer une gloire perdue, une volupté putride et mortifère.

Melissa Broder s’en est emparée pour chanter son propre hymne à la sexualité. Créatrice de So Sad Today, compte Twitter et recueil d’articles, Broder a pour habitude de mettre en scène ses ébats avec de nombreux partenaires, lesbiennes et hétérosexuels (généralement rencontrés sur Internet), où sont exposés tous les orifices et toutes les sécrétions corporelles. Ici, c’est à son alter ego Lucy de reprendre le flambeau, ce qu’elle fait avec la même franchise et la même frénésie.

C’est par l’intermédiaire du vagin que Broder opère une inversion profonde des valeurs judéo-chrétiennes. Si, historiquement, on était censé sublimer les pulsions – Gustav von Aschenbach, le héros de Thomas Mann, transposait ses élans en créations fictionnelles, préférant l’absence à la réalité du bel adolescent aperçu au Lido –, aujourd’hui ce sont les émotions qu’on canalise, en les transformant en glaires, en sperme et en excréments. Inversion mal assumée, voire reniée : autant le titre du compte Twitter de Broder laisse croire qu’il s’agit d’une confession rousseauiste, autant il s’agit en fait d’un récit épidermique, où tout est dans l’immédiateté. Broder fait sien le propos de Valéry : « Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau. »

Le roman s’ouvre alors sur une proclamation en bonne et due forme du ressenti de la narratrice, pour virer sans ambages vers une discussion sur les odeurs et les selles : « Je n’étais plus toute seule [1] et en même temps si. J’avais Dominic, le foxhound diabétique de ma sœur. Il me suivait de pièce en pièce pour s’affaler sur mes genoux, inconscient de son poids. J’aimais l’odeur de viande de son haleine, fétide à son insu. J’aimais la tiédeur de son gros ventre, cette façon primaire de s’accroupir pour faire sa crotte. C’était tellement intime de ramasser ses gigantesques merdes, de gros paquets tout chauds. Voilà comment faire bon usage de mon amour, voilà l’homme qu’il me faut, voilà la voie à suivre, me disais-je. »

L’incipit est drôle, encore plus lorsqu’il s’avérera prémonitoire : chez Broder, l’amour sera scatologique ou ne sera pas. Comme elle l’a dit lors de notre entretien : « Je crois qu’on ne chie pas assez en littérature. » Le foxhound, porteur d’un prénom divin – Dominic veut dire « offert au Seigneur » –, incarne la divinité au même titre que Theo, homme-sirène aperçu quelques jours plus tard depuis la plage, lors d’une des sorties nocturnes à la surface de l’eau : ce sont les objets d’une passion absolue et animale.

Les sirènes, hommes ou femmes, sont-elles dotées d’organes génitaux ? On peut compter sur Melissa Broder pour éclaircir ce genre de mystère ! Alors que dans le film Splash, par exemple, les accouplements entre Tom Hanks et Darryl Hannah n’ont été possibles qu’après une période d’assèchement, qui permettait la perte provisoire des nageoires, Broder contourne cet écueil d’une autre manière, en octroyant à Theo une queue masculine, tout en préservant plus bas celle du poisson, nécessaire à la locomotion marine.

Melissa Broder © Petra Collins

Situer la frontière natatoire n’est pas anodin, la question des limites est essentielle. Dans notre interview, Broder avoue son mal-être physique : « J’adore parler du corps, mais y vivre est moins confortable. » Sa narratrice partage son malaise, accablée par un sentiment de vide, elle cherche un refuge dans les mots – depuis neuf ans, elle rédige une thèse sur les blancs chez Sappho – et dans les corps. Ceux-ci incarnent-ils la seule vérité ? La peau – écaillée ou non – marque-t-elle le début et la fin de l’existence ? En apercevant une piétonne sur Abbot Kinney Boulevard, Lucy le croit : « Mais, au fond, je savais que tout revenait à son short. Toutes les réponses résidaient dans la courbe de ce cul – toutes les peurs, toutes les inconnues, tous les néants condensés et éclipsés par la courbe d’un cul. Qui tenait sa place, au milieu de tout ça. Qui se contentait d’exister, comme s’il était facile de vivre. La courbe de ce cul n’avait pas vraiment besoin de faire quoi que ce soit, mais elle menait la danse. La courbe de ce cul était le point de départ et l’aboutissement de tout dialogue. »

Vive le regard lesbien ! En Amérique, un écrivain hétérosexuel n’a plus le droit de tenir un tel propos. D’ailleurs, Lucy rêve d’être un homme, d’avoir « une bite à moi ». Faute de quoi elle couche avec des hommes(-poissons). Avec un faible pour le cunnilingus, déclencheur d’un déluge : elle aime jouir dans la bouche de son partenaire. Asperger un amant, est-ce une manière de le sanctifier, de le diviniser, pour le rendre homme-sirène ?

Que dirait Thomas Mann ? Comme Melissa Broder nous l’a confié, Mort à Venise fait partie des trois livres qui l’ont influencée pendant la rédaction du roman – avec L’enfant perdue d’Elena Ferrante et Le professeur et la sirène de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Y a-t-il quelque chose d’italien dans ce texte ? Si c’est le cas, c’est Venise filtrée par une sensibilité américaine. Les seuls canaux ici sont corporels, et la narratrice cherche à les boucher. Dans le pays du vide, a-t-elle le choix ? Lorsqu’on a gommé l’Histoire, tels les effacements chez Sappho, y a-t-il une autre histoire à raconter que celle du corps ?

-

« Lonely », dans la version originale, évoque spécifiquement un sentiment de solitude.