Alain Claude Sulzer a écrit un roman plein de charme et de délicatesse qui, au travers de la carrière d’un acteur autrichien bouleversée par la guerre (un cas parmi tant d’autres qui contribuèrent au renom du cinéma hollywoodien), nous entraîne dans les secrets de l’âme humaine. Les rapports amoureux sont ici d’autant plus complexes qu’ils se passent entre hommes, en un temps où l’homosexualité n’est pas admise et ne se vit que clandestinement.

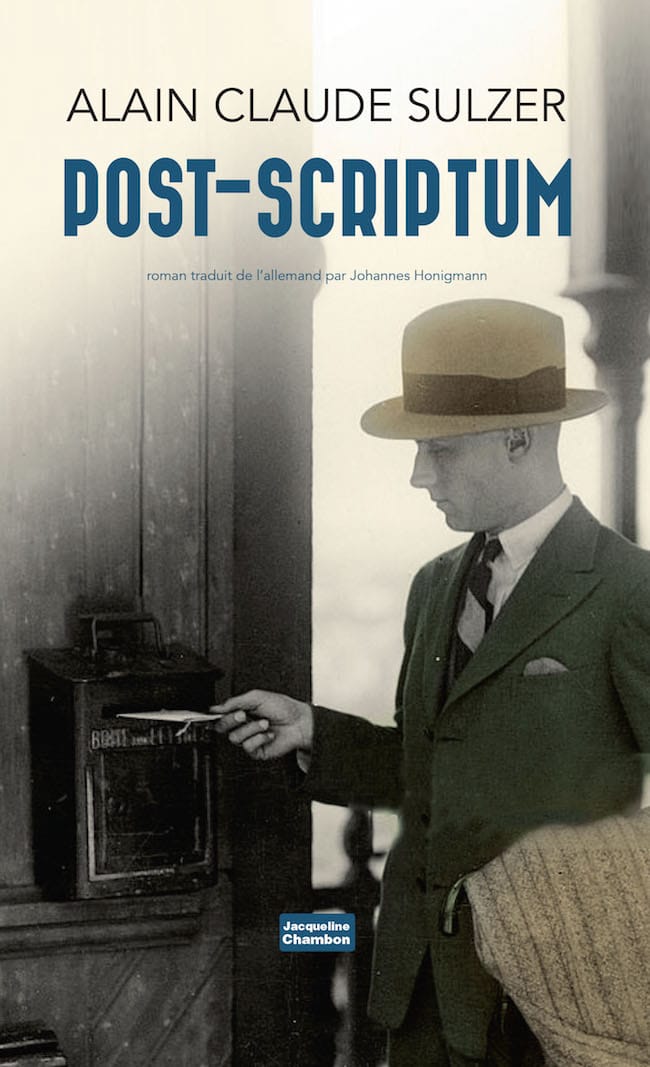

Alain Claude Sulzer, Post-Scriptum. Trad. de l’allemand par Johannes Honigmann, Jacqueline Chambon. Actes Sud, 288 p., 22 €

Les événements historiques entre 1933 et 1949 sont déterminants, mais les divers protagonistes du roman d’Alain Claude Sulzer les subissent chacun à sa manière – comme des millions d’êtres ont pu le faire sans y prendre une part active. Mais ils ne sont peut-être qu’en partie responsables du destin personnel du héros, Lionel Kupfer.

Le roman de Sulzer s’ouvre sur un prologue où se joue la scène traumatique de la mort du frère, qui met fin aux jours heureux et chasse le jeune Lion (diminutif affectueux de Lionel) hors d’un paradis où l’on pouvait jouer en toute innocence. Où, tel un nouveau Siegfried, on pouvait s’enivrer du spectacle de la nature. Tout bascule avec cet épisode tragique, sa relation à ses parents, sa vie quotidienne de petit garçon passionné de dessin…

Fin de l’enfance, plus de Lion, le voilà devenu à six ans Lionel Kupfer. Et le premier chapitre commence en janvier 1933, quarante ans plus tard, au moment où Lionel est devenu un acteur adulé au faîte de sa gloire, mais aussi à quelques jours de l’accession au pouvoir d’Adolf Hitler : une nouvelle fois, la vie de Lionel va basculer sans qu’il le sache encore.

Alain Claude Sulzer © Julia Baier

Son enfance et son adolescence n’apparaissent ensuite que sous une forme médiatisée par le souvenir et par le récit que le narrateur veut bien en faire, quand c’est nécessaire à l’économie du roman. Il en va de même pour ses débuts d’acteur, pour ses succès, et lorsque sa carrière recommence plus tard tant bien que mal en Amérique : Sulzer fait alterner dans son roman des chapitres qui se situent à des époques différentes, et qui sont autant de points de repère dans la vie du héros, des balises qui marquent, non pas une évolution (car c’est le monde autour de lui qui change alors que lui reste le même), mais des tournants imposés par les circonstances.

Il faut attendre la fin du récit, le fameux « post-scriptum » à une lettre que Lionel devenu vieux écrit à son ancien ami Walter et dont le narrateur retrace le contenu (censé être écrit en 1963, trente ans après l’arrivée au pouvoir d’Hitler), pour découvrir enfin ce qu’a véritablement signifié le traumatisme initial, et les conséquences qu’il a eues sur l’ensemble de la vie de Lionel.

Dans sa traduction fluide, le texte est précis, minutieux, un peu glacé parfois, car l’auteur s’en tient le plus souvent aux faits bruts, sans commentaires, sans jamais s’apitoyer sur le sort de son (ou de ses) héros. Jamais de mélodrame, le drame seulement, pas plus et pas moins qu’une vie humaine avec son lot de bonheurs et de malheurs. Le narrateur est seul en lice, il raconte à la troisième personne ce que font, pensent et disent les personnages et ne leur laisse que très rarement la parole : bribes de dialogues, extraits de lettres qui apportent par-ci par-là une touche de vie ou de vérité, comme si le narrateur relatait des faits réels arrivés à d’autres à partir de documents qui seraient en sa possession et dont lui seul aurait connaissance.

Le roman commence à l’hôtel Waldhaus à Sils-Maria, sur lequel plane toujours l’ombre de Nietzsche, une sorte de château isolé fréquenté par une intelligentsia qui paraît s’être trompée de siècle et vient y exhiber son ennui … Une atmosphère à la Thomas Mann ou à la Luchino Visconti. Dans le village en bas, un jeune postier rêve à son idole, l’acteur Lionel Kupfer, la coqueluche de ses dames, mais qui en pince pour les messieurs. Il y aura entre eux une brève idylle, mais qui ne restera pourtant pas sans lendemains ! Voilà que le nouveau régime qui s’installe en Allemagne dérange tous les projets. Lionel reçoit la visite d’Eduard, le grand amour de sa vie avec lequel il entretient des relations compliquées, mais celui-ci est venu lui annoncer une mauvaise nouvelle : le film dans lequel il devait tourner se fera sans lui, ses origines juives le privent d’un coup de tout avenir professionnel à Berlin.

Il faut s’arrêter ici sur quelques-uns de ces personnages qui entourent Lionel et auxquels Sulzer donne une épaisseur qui contribue largement à l’intérêt du roman. Walter tout d’abord, qui tient le petit bureau de poste du village. C’est le fils d’une mère illettrée, aimante, et d’un père italien qu’il n’a ni connu ni désiré connaître : cette échappée vers une autre classe de la société est aussi l’occasion de dépeindre la situation d’une famille « monoparentale » en un temps (est-il révolu ?) où il ne fait pas bon être fille-mère, ni être le fils de personne … On se tait, on reste seul, et la mère qui ne laisse pas d’être fière de son rejeton ne parvient même pas à en vouloir à l’homme qui l’a abandonnée. Elle tente un rapprochement avec son fils, mais n’en sera guère récompensée. Et comme ce fils préfère les hommes, voilà un second sujet de mise à l’écart dans une société hypocrite qui confond morale et préjugés et se cramponne aux convenances. Cette mère attachante, gênée par son analphabétisme qu’elle tente toujours de dissimuler, n’a pour toute amie qu’une confidente imaginaire, à laquelle elle écrit (en pensée, évidemment) une lettre poignante qui se termine par un constat terrifiant : « J’ai besoin de l’aide de ma meilleure amie mais je sais que je ne peux pas compter sur ton secours parce que tu n’existes pas, parce qu’il n’existe que moi et Walter, qui ne me parle pas. » Quant à Walter, que l’abandon de Lionel accable pour la vie, il finit par se reconvertir comme steward de la Swissair, comme s’il voulait rompre ses attaches avec la terre, ne se poser que le temps d’une escale, et rechercher dans ce mouvement permanent une vie sans ancrage et sans entraves, une forme de liberté.

Il y a aussi, et surtout, Eduard, l’amour secret de Lionel pour lequel il délaisse Walter. C’est un personnage ambivalent, à la fois séducteur et vénéneux, capable de « prendre le téléphone pour envoyer ses flèches verbales parfois empoisonnées, parfois amoureuses, la plupart du temps les deux en même temps ». Lionel est fasciné, même s’il ne se fait pas d’illusions : Eduard est un homme peu recommandable, un brin antisémite, mais c’est aussi « un marchand corps et âme », qui n’hésite pas à trafiquer avec les nouveaux maîtres nazis amateurs d’œuvres d’art … Toujours prêt à profiter des possibilités qui s’offrent à lui, il joue un jeu double, voire triple, qui finit par lui être fatal. Derrière cette face sombre existe cependant une face plus lumineuse, son amour pour Lionel est réel, et il lui fait parvenir par delà la mort un enregistrement de sa voix qui compte parmi les beaux passages du roman.

Sa voix : c’est elle justement qui a charmé Lionel, aussi enjôleuse que le chant d’une sirène… La voix entendue, chuchotée, enregistrée, résonne en Lionel comme résonne encore en lui la voix de son père, ou la plainte d’un violoncelle, ou la ballade du Roi des Aulnes qui prendra dans le roman une place inattendue.

Par ces sauts à travers l’histoire personnelle de Lionel, l’auteur nous entraîne d’abord dans une époque finissante au charme un peu désuet, mais au parfum assassin, surtout envers qui sort de la norme et des conventions. La guerre arrive ensuite comme un piège dans lequel les destins individuels viennent s’engluer : Walter, citoyen suisse, est mobilisé, mais n’aura pas l’occasion de combattre. La guerre est ainsi résumée, telle qu’on la voit depuis un État neutre – mais peut-être pas seulement : « Des nouvelles, de l’incertitude, des communiqués officiels, de l’inquiétude, des appels sous les drapeaux, la peur, le rationnement, le black-out – et soudain, elle finit aussi abruptement qu’elle avait commencé. Il avait suffi d’attendre patiemment ». Une parenthèse douloureuse en somme, mais qui laisse des traces. On ne la voit pas en direct, mais transposée, relatée, et pour s’en figurer les atrocités, il faut ressortir les images de 1914-1918 … « Le premier mort de cette guerre en Suisse », c’est le fils d’une des protagonistes secondaires du roman – mais il est victime d’une mauvaise chute de cheval ! Les Juifs ? La mère de Walter découvre après-coup les horreurs de la déportation dans les images cinématographiques, et elle en tire deux conclusions : elle se fâche avec une pseudo-amie qui tient des propos antisémites, et elle décide qu’elle n’ira plus de sitôt au cinéma ! Pour Eduard, on l’a vu, la guerre est l’occasion de s’enrichir et d’accroître sa collection d’œuvres d’art au prix d’un jeu dangereux et en faisant fi de toute morale. Et pour l’auteur du roman, celle d’ouvrir incidemment un autre chapitre de l’histoire du Troisième Reich, la spoliation des biens appartenant à des Juifs.

Lionel, qui a depuis sa prime jeunesse un don pour « pressentir ce qui allait lui arriver », sait se mettre à temps hors de portée des nazis. Mais après la guerre, il ne manifeste plus le moindre intérêt pour le sort de ses concitoyens autrichiens, ni pour les Allemands, ni pour les villes bombardées. Faisant plein usage de sa capacité innée à « faire disparaître le monde qui l’entourait », il refuse de voir les ruines : « Il ne s’intéressait pas davantage au sort de Vienne et de Berlin qu’à celui d’une victime dans le Bronx ou à Harlem ». Il ne laisse guère paraître de compassion non plus pour les victimes des nazis, comme si le passé ne le concernait plus. Mais est-ce le seul cours des événements qui a brisé sa vie d’acteur ?

Après la guerre, Lionel caresse l’idée de retrouver son ancien statut et de jouer à nouveau dans un film européen, mais pas un instant il ne songe à se réinstaller en Europe. Quand Visconti lui propose de venir en Italie pour interpréter son propre rôle, Lionel pense pouvoir réparer une injustice et retrouver une existence, non dans la réalité de l’Europe, mais dans son cinéma : moins que de lui-même, c’est de son image qu’il est question, de l’apparence qu’il donne, des personnages qu’il joue et qui ne sont pas lui … Lorsqu’il souhaite revoir le Waldhaus avant de se rendre à Rome, il imagine peut-être pouvoir renouer le fil interrompu, mais il se désintéresse des gens car « avoir des sentiments, c’était un privilège qui ne signifiait plus rien pour lui. Rien ne le retenait ici, rien ne l’attirait ailleurs ».

La tentative avec Visconti se solde par un échec, la scène est coupée au montage. Lionel constate amèrement que « sa résurrection n’avait pas eu lieu ». Cette déception lui permet toutefois de rebondir sur une carrière dans laquelle il joue désormais des rôles d’Européen, mais en Amérique ! Il semble moins nostalgique que décalé par rapport au temps qui ne passe pas tout à fait pour lui comme pour les autres : « Le temps avait beau être un fardeau, son poids ne l’empêchait pas de courir, il s’écoulait, rapide et fiable, à côté de lui ». Ou comme il est dit joliment ailleurs : « Le passé était contenu dans le geste qu’il avait omis de faire ». Lionel est ainsi d’une certaine manière spectateur de lui-même, comme s’il n’avait toujours fait que jouer sa propre vie. Tout ce qu’il a vécu dans le passé est classé et rangé dans sa mémoire, comme à l’intérieur d’un calendrier de l’Avent dont on ouvrirait une à une les fenêtres : « de chaque découpe, de chaque fente s’échappait du temps ». La redécouverte de ses talents de dessinateur à la fin du roman lui donne même l’impression d’être en mesure d’anticiper la réalité, de remonter le cours du temps jusqu’à l’instant où les dés ne sont pas encore jetés : son dessin en mains, « il contempla le résultat comme un événement qui ne s’était pas encore produit ».

« Lionel était du côté des négateurs, Walter sans doute du côté des perdants », écrit le narrateur. Goethe et « l’esprit qui nie » ne sont pas loin, mais la formule n’est pas la seule clef pour comprendre le personnage créé par Alain Claude Sulzer. Il prend corps au fil des pages, jusqu’au post-scriptum final qui éclaire rétrospectivement les zones restées en demi-teinte. Mais l’auteur ne s’intéresse pas qu’au seul Lionel, il tire plusieurs fils à la fois dans ce roman où alternent les scènes et les époques, offrant à travers la peinture des divers personnages plusieurs éclairages sur des destins individuels malmenés durant ces quelque quinze ans qui bouleversèrent l’humanité.