En octobre 1948, au cœur de la grande grève des mineurs, Willy Ronis est envoyé par le magazine américain Life et le magazine français Regards en reportage à Saint-Étienne. Aujourd’hui, le spécialiste de cinéma et de sémiologie Jean-Claude Monneret et l’historien Jean-Michel Steiner analysent ces photographies dans Willy Ronis en reportage à Saint-Étienne.

Jean-Claude Monneret et Jean-Michel Steiner, Willy Ronis en reportage à Saint-Étienne. Une enquête au cœur de la grève de 1948. Presses universitaires de Saint-Étienne, 280 p., 35 €

1948. La France est entrée en guerre froide. En septembre, les décrets Lacoste s’attaquent violemment à ceux qui furent pourtant les indispensables acteurs de la bataille du charbon, remettant en cause, entre autres, des acquis de la Libération dont la gestion du risque « Accidents du Travail et Maladies Professionnelles », restitué aux Houillères. Le 4 octobre, la grève est totale dans toutes les houillères de France. Dans la Loire, certains puits sont occupés par les forces de police à partir du 18 octobre. Les mineurs contre-attaquent, parviennent à reprendre certains puits et à conserver la maitrise de certains autres. Des affrontements d’une extrême violence surviennent à Firminy et à La Ricamarie, au puits La Béraudière. Le 21 octobre, les forces de l’ordre ouvrent le feu, provoquant la mort du mineur Antonin Barbier.

© Presses universitaires de Saint-Étienne

Willy Ronis, à qui l’on doit certaines des photographies devenues iconiques du Front populaire, dont celle de Rose Zehner dans les usines Citroën occupées (Tangui Perron, Rose Zehner & Willy Ronis. Naissance d’une image, éd. de l’Atelier, 2022), collabore depuis la Libération au magazine Regards et, si grand que soit l’écart, à Life (qu’il quitte toutefois en 1951), parmi d’autres titres. C’est pour ces deux magazines qu’il est envoyé en reportage à Firminy le 25 octobre, afin de « couvrir » les obsèques d’Antonin Barbier.

Jean-Claude Monneret et Jean-Michel Steiner, professeurs respectivement de cinéma et d’histoire, analysent les 130 clichés que Ronis réalise deux jours durant à Saint-Étienne et Firminy, clichés qui doivent aux impératifs d’une actualité renouvelée de n’avoir pas été publiés par Regards et d’être demeurés inédits. Aussi convient-il de saluer les Presses universitaires de Saint-Étienne qui nous les livrent dans leur quasi-intégralité, dans une édition de qualité. Un entretien réalisé en 2008 par Jean-Claude Monneret permet à Willy Ronis, confronté soixante ans plus tard à ses clichés, de revenir sur les conditions de la prise de vue de quelques-uns d’entre eux, à l’instant du déclic.

© Presses universitaires de Saint-Étienne

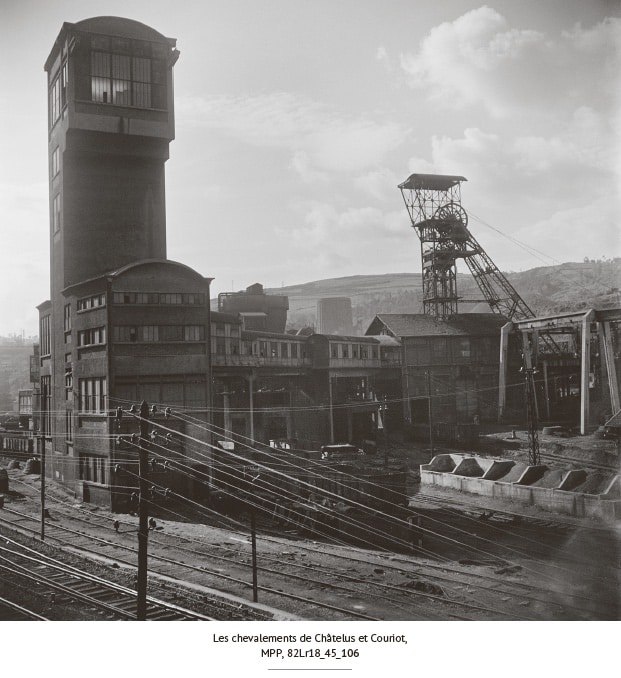

La première partie de l’ouvrage revient rapidement sur le conflit de 1948, le parcours de Willy Ronis, la « médiasphère » d’alors, les atouts du Rolleiflex, autorisant les recadrages, et les étapes de ses deux journées dans le bassin minier à l’arrêt, à la Bourse du travail, au banc des accusés, lors des obsèques, puis autour et dans le puits Couriot, toujours occupé. La seconde partie est une analyse de chacun des clichés et de leur enchainement, s’attachant au récit de la grève que produit Willy Ronis, « photoreporter » et artiste par-delà la gravité du moment plus que « photo-journaliste », soulignent les auteurs, si l’on entend par là « la recherche du moment critique propre à illustrer un article ».

Willy Ronis, loin d’être le seul photographe à couvrir l’événement, dispose de deux atouts maitres. Sa collaboration à Life lui vaut de disposer de douze rouleaux de pellicule, véritable trésor. Là où Léon Leponce, reporter au Patriote, doit se limiter drastiquement à la commande, Ronis peut photographier sans compter, bien au-delà de celle-ci, au rythme d’une déambulation qui laisse place à l’imprévu, au hasard des rencontres et de la lumière. En 1938, ses engagements politiques lui avaient permis d’être au nombre des rares photographes autorisés par les grévistes à pénétrer dans les usines occupées. C’est cette fois encore en tant que camarade que les mineurs le reçoivent, y compris dans leurs domiciles ou dans le puits Couriot barricadé.

© Presses universitaires de Saint-Étienne

Les auteurs analysent avec finesse et minutie les enchainements et les cadrages de son approche subjective de la ville endeuillée qui participe, écrivent-ils dans leur conclusion, d’un « humanisme civique », en rupture avec « l’humanitarisme abstrait » prévalant à la Libération. Ils procèdent, clichés à l’appui, à d’éclairantes comparaisons entre les unes de Regards et celles de Life, examinent les clichés que Ronis destinait respectivement en la circonstance aux deux magazines. Ils comparent également ses clichés et ceux de Léon Leponce. Là où celui-ci doit à son destinataire de privilégier jusqu’à l’exclusive les orateurs locaux, parce qu’il doit économiser la pellicule mais peut-être également parce que la vie quotidienne n’est pas un sujet pour ceux qui y sont plongés, Willy Ronis photographie pour Regards les dirigeants nationaux mais s’attache, de manière presque intrusive, sur la douleur de la veuve et de sa fillette. Passionnante comparaison encore avec François Kollar qui, photographiant un intérieur ouvrier, met en scène une image d’ordre, excluant toute improvisation, là où Ronis procède avec la rigueur d’une enquête sociologique en saisissant l’instant vécu, sans misérabilisme toutefois et toujours et partout avec une évidente douceur.

Cette œuvre, pour personnelle qu’elle soit, constitue une précieuse source documentaire. Au regard de la répression meurtrière des jours précédents, le temps des obsèques autorise une pause. Mais, indépendamment de la conjoncture qui l’a conduit là, Willy Ronis ne s’attarde guère sur la présence, perpétuée, des forces de l’ordre, s’attachant au quotidien des acteurs, à des instants d’émotion, voire au paysage. Ses clichés documentent les pratiques de solidarité, l’éthique militante, l’usage différencié des drapeaux, rouges bannières des obsèques hormis une exception mais drapeaux tricolores flottant sur le puits occupé (dont l’analyse nous est apparue ici comme une surinterprétation), la nature de la barricade et les modalités d’occupation qui, bien que différentes de 1936 par la nature de l’espace occupé, renouent avec certaines pratiques d’alors, dont la « pluche » des patates.

© Presses universitaires de Saint-Étienne

La présence alors autorisée des photographes au sein des tribunaux nous vaut de rares images qui captent le face-à-face des forces en présence, les inquiétudes et la force du collectif. Les clichés des impressionnantes obsèques laïques déployées sur la grand-place qui jouxte l’église, « espoir concurrent et dépassé » selon les auteurs, l’érigent peut-être au contraire en élévation, laïcisée par l’évènement. L’attention portée aux écritures de la rue, adverses ou simplement étrangères les unes aux autres, introduit des éléments contextuels et permet de saisir les usages sociaux d’affiches qu’expositions et catalogues sont trop souvent réduits à devoir déconnecter. Ce bel ouvrage, qui combine ainsi deux approches, doit être salué pour son unité et sa qualité.