Odile Massé vient du théâtre. Comédienne, elle a longtemps joué des pièces dérangeantes, drolatiques, inquiétantes, mises en scène par son mari, Michel Massé. Des pièces dont les textes s’écrivaient en commun, lors des répétitions. Époque où l’improvisation était reine au théâtre, où Grotowski était présent dans les esprits et sur les scènes, où Kantor célébrait ses messes noires et blanches.

Odile Massé, Forêt des mots. Dessins de Paul de Pignol. L’Atelier contemporain, 160 p., 20 €

Forêt des mots d’Odile Massé semble avoir été écrit pour être dit, pour un spectacle sans action, sans personnages, et presque sans décor. Le lecteur « voit » la pièce comme s’il était assis dans la salle d’un théâtre : des silhouettes floues, l’apparence d’une forêt, et un piétinement, une absence de progrès, seuls les mots y sont rois. Ce sont eux les vedettes, eux qui font qu’on avance, ou recule, c’est selon, qu’on espère, désespère ou qu’on rit.

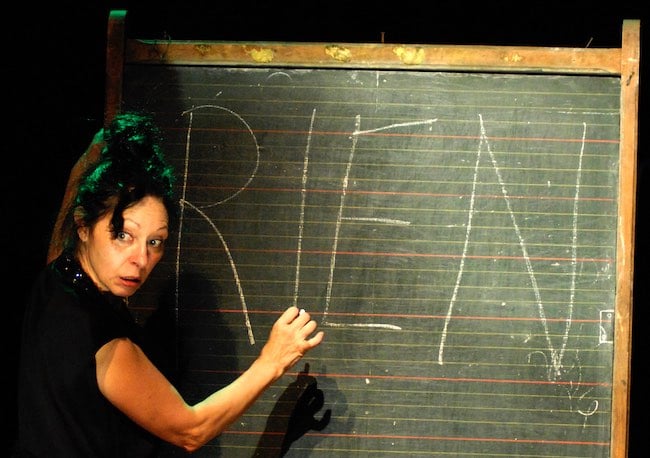

Odile Massé dans « Folisophie, un spectacle de 4 Litres 12 » © Éric Doll

S’il était nécessaire de trouver une famille à l’autrice, on penserait sans doute à deux contemporains, Thomas Bernhard, Valère Novarina. Un Bernhard sans intrigue, et un Novarina un peu plus laconique.

« Nous on tient debout contre vents et marées nous on tient toujours

Des marées y en a pas par ici des marées

Contre vents et marées nous on tient toujours et ça nous fait pas rigoler pas toujours ça nous fait nous autres quand on tient debout pas toujours on a de quoi s’accrocher pas toujours

Faut s’accrocher aux branches

Aux branches basses alors parce que là-haut faut y aller et comment y aller sans passer par le bas

Gravir les échelons »

Le texte tient tout seul si les corps entrevus ont du mal à ne pas s’effondrer, il tient tout seul debout, sans ponctuation ni aucun signe qui habituellement permet de structurer visuellement un texte : guillemets ou tirets, virgule et point final… Tout juste des capitales au début de chaque phrase. On va à la ligne pour signifier qu’on a changé de locuteur. À l’intérieur des phrases, rien ne signale les dérobades, les fausses déclarations, mais le lecteur comprend quand même : remarquable est la forme.

Non seulement le texte tient tout seul mais il avance, oui, c’est lui qui fait croire qu’il y a une action, que les voix se disputent et que peut-être, si c’est possible, possible pour des voix, elles en viendront aux mains.

« C’est sur le pré qu’on va se retrouver

Le pré carré

Derrière le mur pas près d’être construit

Le mur ex nihilo qu’on peut même pas l’apercevoir avec les arbres et toute cette sorte de choses

[…]

Derrière il y a un pré on va s’y retrouver

Avec des gants de beurre bien frais

On va jeter le gant

Mais pas jeter l’éponge ça non

Laver ça dans le sang

Je voudrais bien voir ça

Moi aussi »

La guerre est gaie, on y va on y va, c’est beau de voir le sang gicler, et malheur aux vaincus. Odile Massé écrit avec entrain, c’est de l’opéra bouffe qui fait semblant de bouffonner, ça rit sinistre. Et ça rit en écho d’autant plus terrifiant avec la démesure, la démence actuelle.

Autour de nous, en ce moment, mais aussi dans des temps plus cléments, chacun parle beaucoup, sur les ondes, dans la rue, sur les podiums et dans le poste de télé. Les discours s’entrecroisent, se contredisent, se chevauchent, sans que jamais, ou peu s’en faut, il en sorte, en émerge un brin de solution. « Pour avoir la paix faut aimer la guerre », déclare une voix belliqueuse, qui estime de la sorte parler avec honnêteté, ne pas avoir la langue « pelue », « pas dans la poche ».

Mais, va-t-en-guerre ou pas, les voix sont prisonnières de la forêt, empêchées par un mur qu’elles ne voient d’ailleurs pas, à la recherche de quoi ? d’un maître ? d’une sortie ? d’un mot sauveur ?

« C’est beau l’efficacité ça fait rêver

Bannissons les rêves qui entravent l’action commune

Ou plutôt utilisons-les

Accrochons donc les rêves ici mettez-les là sur mon jupon

Transformons les rêves en bannière

Pour mieux les bannir oui. »

Chaque nouveau fragment, chaque scène théâtrale habitée par les voix anonymes, est précédé des propos d’une voix isolée, qui pourrait être celle d’un coryphée, d’un chef de chœur antique, d’un récitant. Elle fait le point, elle réfléchit, commente, exprime doutes, espoirs et désarroi, comme une narratrice au milieu de ses pairs. Mais cette fois en prose, sans points, avec virgules.

« plus nous nous agitions, plus la forêt se resserrait dans le vacarme de nos voix, les froissements, les craquements du bois en pleine poussée, la rumeur incessante des feuilles, et je pensais, comme les autres, pensais que bientôt la forêt nous ferait la peau. »

Les forêts sont connues pour leur pouvoir d’égarement sur ceux qui s’y hasardent. Les voix, les silhouettes d’Odile Massé n’échappent pas à la règle : elles marchent beaucoup, pour rien, pour avancer en rond, revenir à leur point de départ. Nous sommes dans un conte, avec Petit Poucet, nous sommes dans la réalité qui nous accable en ce moment.

« Abattons les arbres les grands et les petits

[…]

Éclairons chaque point de la forêt on va se faire du blé

Ça c’est moderne

Ça me plaît d’éclairer

Et de faire du blé »

Tout de même, pour finir, la narratrice espère encore. Fugitifs, à peine entrevus, des mots sont à trouver, pour changer de registre, échapper au marais, au marasme : « Pourtant quelque chose encore restait à dire, […] un rêve, un appel, un désir, un rythme battant dans le dedans qui nous ferait peut-être danser enfin ». Ce quelque chose qui sauverait ne viendrait pas de l’extérieur mais des parleurs, de nous.