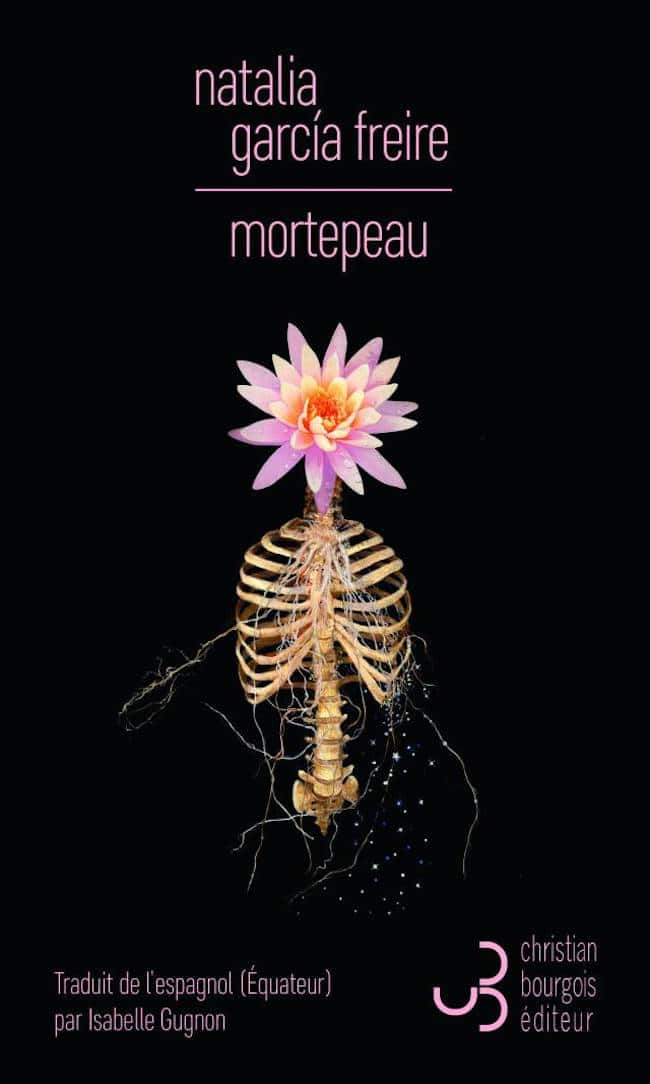

Dans Mortepeau, la jeune Équatorienne Natalia García Freire assemble des visions sombres, hallucinatoires, pour évoquer la colonisation de la terre et des femmes à partir du récit rétrospectif de la décadence d’une famille. Cet extraordinaire premier roman, d’une rare densité poétique, pose le regard au niveau du sol, à hauteur d’insectes, entre les vivants et les morts, comme pour déjà fuir la furie destructrice des hommes.

Natalia García Freire, Mortepeau. Trad. de l’espagnol (Équateur) par Isabelle Gugnon. Christian Bourgois, 160 p., 20 €

Depuis les hauteurs d’un village, aux alentours de l’ancienne maison de famille désormais aux mains d’autres, un jeune homme s’adresse à son père enterré non loin de là. Entre récit des actes commis par ce dernier quand le narrateur était enfant et réflexions présentes sur son héritage mortifère, Mortepeau de Natalia García Freire est une enquête désespérée, une sinistre lettre au père. Lucas l’accuse d’avoir progressivement livré la maison à deux envahisseurs, rendu folle sa mère et saccagé le jardin vivant qu’elle cultivait. Ces différentes victimes se conçoivent en écho les unes par rapport aux autres, jusqu’à se confondre : « Le souvenir de ma mère résonne au milieu des plantes mortes. »

Natalia García Freire © Maria Garcia Freire

Suite d’incantations, les tableaux qui surgissent de cette adresse témoignent d’une nuit sans fin, archaïque, où l’obscurité a la consistance d’une pâte, certains coins seulement étant illuminés au candélabre. La mort et l’immobilité s’infiltrent dans les paysages, les collines sont « l’ombre d’elles-mêmes, les sentiers plongés dans l’obscurité sont des chemins perdus et les arbres à proximité cessent de bouger », tandis que la maison, comme hystérisée, s’emplit de vacarme, de beuglements, de cris prononcés ou étouffés. Les clairs-obscurs de cette écriture gothique expriment la simultanéité des morts et des vivants dans l’esprit du narrateur, celui-ci se retrouvant souvent allongé au sol, comme à égale distance des uns et des autres. « Cette terre comme un miroir. Moi d’un côté. Vous de l’autre ».

Comme un leitmotiv, la perte des lieux, concrets et immatériels, rejoue en une miniature fantomatique la colonisation de l’Amérique latine. « J’ai vu l’univers de ma mère tomber en ruine, et personne ne pourrait jamais plus réédifier ces lieux », les restes de son jardin étant « à l’image des ruines d’une civilisation éteinte ». La nature et les femmes tombent sans lutter sous le joug du christianisme et des hommes, les « pères » en tout genre : « vous avez tué les mots, les dessins, le papier, les cités d’insectes, des forêts entières, des jardins secrets ». Les femmes de la maison « marchent les yeux dans le vague », sont séquestrées « parce que Dieu et vous-même en aviez décidé ainsi », jusqu’à sombrer dans la folie. Puis elles disparaissent sans trop faire de bruit.

Son univers ainsi délité, son identité mise en péril, l’amer narrateur renonce dans ce contre-roman d’apprentissage à toute chose humaine et s’adonne aux dynamiques de la terre. Avec une sombre ironie, Lucas démontre à son père décédé la grandeur des insectes, ces « choses insignifiantes » comme il les désignait à tort, et qui sont en vérité « le cosmos contenu dans un être de la taille d’une tête d’épingle ». Comme pour anéantir ces tragédies à la fois familiales et civilisationnelles, Natalia García Freire renverse les proportions et fait penser autrement ce monde qui « n’est sans doute pas le nôtre mais celui de ces êtres minuscules qui, groupés, pourraient tous nous recouvrir ». À l’évanescence maladive des souvenirs humains, de ces vies et de cette maison, elle oppose la prolifération baroque, luxuriante, de descriptions de plantes et d’insectes devenus désirables, descriptions tellement abondantes que ceux-ci semblent venir rogner les pages du livre : « des chenilles avançant l’une derrière l’autre en procession dévoreuse de mauvaises herbes, des mantes religieuses qui attrapaient des colibris et les engloutissaient avec élégance, des fourmis rouges qui s’amalgamaient et formaient des bateaux pour traverser de petites flaques ».

Esthétique macabre qui rappelle Gabrielle Wittkop, virtuosité de la putréfaction, Mortepeau invente une écriture à partir de contrastes extrêmes et de textures opposées, jardins aménagés, terre saccagée, statues de pierre, tombes, cloportes, poussière et urine fusionnant en de pures évocations dont la densité étouffante ne donne jamais l’impression d’être fabriquée. Absorbant, l’imaginaire de l’autrice nous assaille, les synesthésies sont presque systématiques et le texte, rappelant la composition d’un sol, déploie ses nombreuses couches à travers les phrases frémissantes de la traductrice, Isabelle Gugnon : « Le silence de la nuit me faisait trembler et s’étendait comme une odeur de pourri, il se collait à mon corps qu’il rendait muet. »

Natalia García Freire poursuit sa vision comme une obsession, chaque chapitre participant à l’édification de cet univers qui est la sépulture du nôtre, langage inclus : « Je veux liquéfier mes viscères, oublier mon langage, brouiller les mots et sortir de ce corps. » De cette débâcle on renaît avec une peau nouvelle.