Euskadi Ta Askatasuna, « Pays basque et liberté », plus connu sous le sigle ETA, organisation indépendantiste d’obédience marxiste qui s’est illustrée, depuis 1959, par de sanglantes actions faisant quelque 900 morts − la plus célèbre étant l’attentat en 1973 contre l’amiral Carrero Blanco, qui coûta la vie au successeur présumé du général Franco −, décide, le 20 octobre 2011, de déposer les armes et annonce « la fin définitive de son action armée » ; et c’est tout récemment, en 2017, que le désarmement total de l’ETA est effectif et achevé. Le terrorisme basque s’exerce, pendant toutes ces années, sous forme d’attentats à la bombe, aux explosifs et aux armes à feu contre l’autorité centrale espagnole, mais aussi et surtout contre les Basques considérés comme traîtres à la cause révolutionnaire et ceux qui refusent de payer l’impôt révolutionnaire. C’est sur cette toile de fond que se déroule le roman de Fernando Aramburu, écrivain né en 1959 à San Sebastián – qui est Donostia en basque −, ayant fait ses études à Saragosse, en Aragon, et parti vivre en Allemagne en 1985, loin du bruit et de la fureur, mais l’oreille assez tendue pour percevoir tous les soubresauts de son pays natal où la guerre civile semble n’avoir pas pris fin.

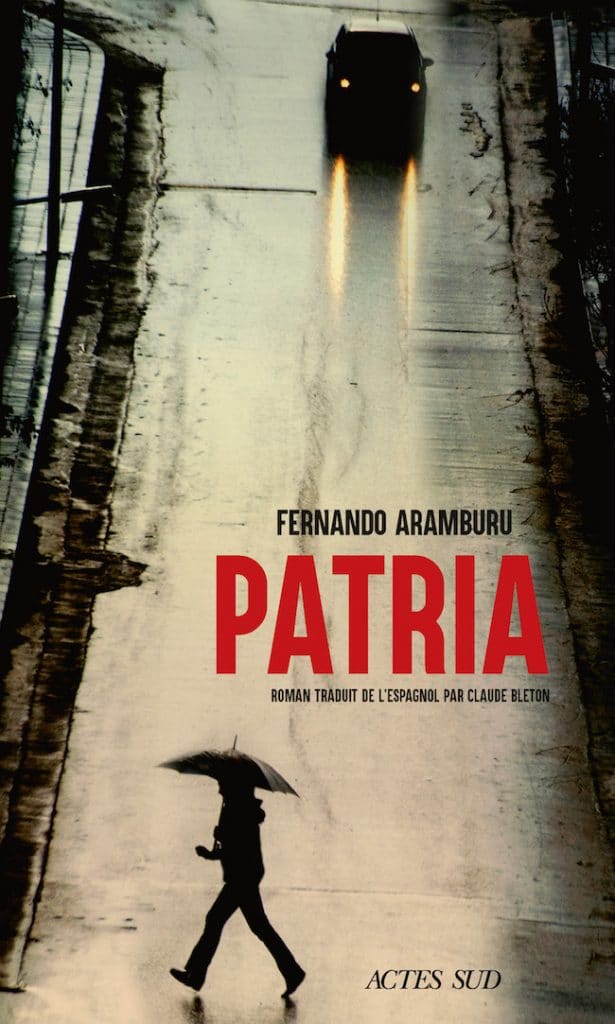

Fernando Aramburu, Patria. Trad. de l’espagnol par Claude Bleton. Actes Sud, 620 p., 25 €

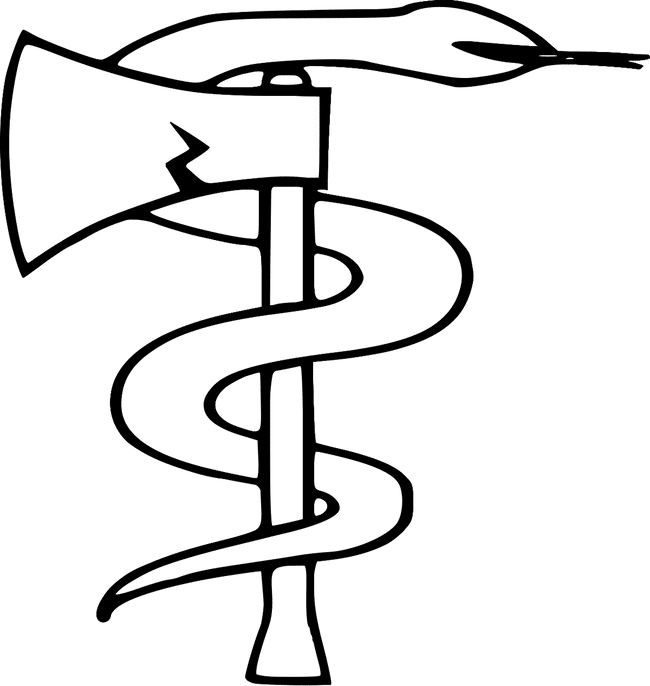

Si la voie romanesque du conflit basque a été ouverte par l’illustre prédécesseur Miguel de Unamuno, publiant en 1897, dans le sillage de Tolstoï, Paz en la guerra (Paix dans la guerre), chronique des guerres carlistes opposant conservateurs et libéraux et du siège de Bilbao, Fernando Aramburu, qui ne retient de son aîné que la vision humaniste et aussi la grande tendresse pour son Pays basque, nous donne, dans un roman de plus de six cents pages, non pas une fresque historique, une saga guerrière et sanglante, mais un récit intimiste et bouleversant autour de deux familles que le terrorisme va opposer en les coupant en deux avec la cruelle entaille d’une hache. L’image que se choisit l’ETA comme emblème représente, en effet, une hache entourée d’un serpent avec la revendication de deux voies contradictoires, l’une prônant la lutte à mort pour la patrie, l’autre la sagesse d’une juste cause. C’est sur le fil non du rasoir mais de la hache que se situe le personnage principal du récit, un jeune idéaliste, ou disons une tête brûlée, qui purge indéfiniment une peine de prison dans les geôles andalouses où Madrid impose de reclure les terroristes basques, à plus de 500 km de leur domicile.

Deux familles se partagent l’espace romanesque, dominées l’une et l’autre par la haute figure de la mère, ce qui nous rappelle la structure matriarcale de la civilisation basque : Bitorri et Miren. Ces deux femmes, au caractère bien trempé, d’esprit rude, impartial, entier, et tapant tout le temps du poing sur la table, sont, en fait, deux sœurs d’âme. Amies intimes dans ce même village imaginaire, non loin de Saint-Sébastien, elles ont connu le même idéal religieux et rêvé d’entrer conjointement au couvent. Ce sont donc d’ex-futures-nonnes qui occupent le terrain, aussi militantes et combattives que la plus haute figure basque, Ignace de Loyola, régulièrement invoqué. L’une et l’autre ont pris mari en même temps, et leurs familles respectives se sont développées de telle sorte que l’une est moyennement riche et l’autre moyennement pauvre. Le conflit de classes s’inscrit dans leur relation. Bitorri a épousé celui qu’on appelle Txato et qui est devenu, à la force du poignet, un entrepreneur dynamique et fortuné. Le mari de Miren est ouvrier de fonderie, homme bon, le cœur sur la main, et camarade de Txato avec qui, chaque dimanche, il court à vélo sur les pentes des montagnes basques. Miren a une fille et deux garçons, Bitorri un fils et une fille. Et voilà pour les 10 personnages − en ajoutant l’inévitable curé dont le rôle dans la (dé)formation des esprits est loin d’être négligeable − évoluant sur cette trame historique qui va brasser les dés, bouleverser les mises, provoquer conflits et drames. Ici la famille du meurtrier, qui prend fait et cause pour l’ETA, à l’exception de la fille aînée, qui fut amoureuse du fils de la seconde famille, celle des victimes, en parfait parallélisme romanesque. On notera aussi le personnage de Gorka, le petit frère de Joxe Mari, l’etarra, qui, intellectuel et fervent basquisant, reste « au-dessus de la mêlée », écrit des livres et fait des émissions de radio en euskera (la langue basque), exemple même de ce que l’emblème basque figure par le serpent, quand son frère aîné représente la hache.

Avec un art consommé du récit, qui fait que ce roman-fleuve peut se lire en trois soirées d’intense lecture ou en deux journées de passion pour qui a une bonne vue, Fernando Aramburu nous donne un roman total, embrassant tout ce que l’on sait ou ne sait pas du Pays basque et de l’Espagne, de 1975 − qui voit avec la mort de Franco le rétablissement de la démocratie − à nos jours. Qu’on aime ou pas l’Espagne, qu’on s’intéresse ou pas au problème basque, le charme de cette écriture est tel qu’on ne peut s’arracher à la lecture du livre ni s’empêcher de tenir jusqu’au bout la main du romancier. Depuis Soldats de Salamine, de Javier Cercas, qui réglait ses comptes avec la guerre civile et renvoyait dos à dos les deux Espagne affrontées, Patria apparaît, sans nul doute, comme le plus grand texte littéraire consacré à ce pan d’histoire de l’Espagne, le plus profond, le plus décidément cathartique. Ces deux romanciers ayant fait leur la fameuse attitude de Jorge Semprún : « La guerre est finie » mais maintenant il faut faire les comptes. Et comme dans le film qu’Alain Resnais a tiré du scénario de Semprún, nous n’avons pas ici un documentaire sur un combat, sur la lutte armée, sur les débats idéologiques, mais une plongée psychologique qui, au-delà de tout document, dit − ou tente de dire – l’inépuisable vérité sur ces gens du commun, deux familles basques archétypiques, sur cette parcelle tourmentée de la côte cantabrique qui fait partie de l’âpre « Peau de taureau » par quoi l’on a défini allégoriquement l’Espagne.

La hache et le serpent entralacés, emblème de l’ETA

Comment devient-on un etarra, un militant basque, un terroriste ? Ce jeune homme est grand, costaud, plein de vie et de gentillesse, juste un peu voyou : adolescent, il se fabrique une fronde pour briser quelques vitres et tirer les oiseaux, ces tximbos qui hantent les pages d’Unamuno [1] ; il est aussi chapardeur, bagarreur, grande gueule : il n’a pas vingt ans et il veut libérer le Pays basque de la tyrannie franquiste, ou plutôt postfranquiste − car la mort de Franco ne change rien au combat de ceux qui firent voler dans les airs le successeur du dictateur deux ans plus tôt. Endoctriné, manipulé, il recevra le premier ordre, son premier contrat et, Browning en main, tuera sans état d’âme le tenancier de bistrot que l’ETA lui a désigné. Ces meurtriers donnent la mort avec cette même absence que Meursault dans L’étranger, et cela d’autant mieux que le romancier signale sans fard sa réminiscence camusienne : « Tout était planifié et la lumière intense du soleil les frappa soudain en pleine figure. »

L’engrenage est enclenché et tout aussitôt l’ordre est donné à Joxe Mari de tuer, parce qu’il se refuse à l’impôt révolutionnaire, El Txato, cet homme bon, ami de la famille, qui lui achetait des glaces quand il était petit. Le fait-il ? A-t-il pu le faire ? L’histoire le dira au terme d’un suspense prolongé. Ce meurtre-là est le « cratère » de l’histoire, l’immense faille qui divise désormais les deux familles précédemment si unies – malgré l’opposition de classe. Le récit suit la trame psychologique, l’analyse scrupuleuse de chacun des personnages, convoqués dans des chapitres alternés, courtes séquences qui jalonnent l’évolution des esprits et le cours des événements, jusqu’à l’aboutissement logique : pourquoi cette lutte armée, ce combat meurtrier, ce terrorisme et, en contrepartie, l’implacable répression ? Tout cela, à quoi bon ? Y a-t-il place pour l’humain, et, finalement, place pour le repentir, le pardon, la réconciliation ? Enfermé depuis tant d’années dans sa prison du Sud, Joxe Mari, le protagoniste majeur (on admirera la prouesse stylistique de l’auteur qui le fait s’exprimer conjointement par un « il » et un « je »), abandonné de tous, avec de si rares visites et si peu de chaleur humaine et de réconfort, se noiera dans l’amertume. Ses lamentations, au fond de sa cellule, enfin lucide sur le naufrage de sa vie, renvoient au vers immortel d’un autre reclus, Verlaine en sa Sagesse : « Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà, / De ta jeunesse ? »

Fernando Aramburu © Ivan Gimenez Tusquets

Et de l’autre côté des barreaux, pour tous ceux qui survivent avec leur cœur mutilé, qu’en est-il de la vie ? Ce roman d’intense passion, d’une grande maîtrise et d’une extrême finesse dans le traitement des personnages, n’a pas fini de surprendre. De séduire. Aramburu, sans nul doute, apparaît désormais comme une figure majeure des lettres espagnoles et, au vu des 15 traductions en cours et du film qui se prépare à partir de ce texte, un grand nom de la littérature actuelle. Pour lui seul et pour cette grande œuvre cathartique, nous pourrons clamer Gora Euskadi, gloire au Pays basque !

-

On pourra lire, à ce sujet, Au mirador de Bilbao, recueil de nouvelles d’Unamuno (La Part commune, 2017).