Vivre, de Pierre Schneider, est un récit découvert par sa famille après sa disparition en 2013. Il l’a écrit en 1943, ou à partir de 1943, probablement comme on marque un seuil d’une pierre blanche. L’historien, critique d’art et écrivain a alors dix-sept ans. Il a conservé et gardé secret ce texte jusqu’à sa mort, soixante-dix ans plus tard : peut-être parce qu’il demeurait pour lui quelque chose de brûlant.

Pierre Schneider, Vivre. Préface d’Adam Biro. Harpo &, 160 p., 22 €

Pierre Schneider est né à Anvers le 24 décembre 1925. En 1933, sa famille est à Berlin. L’orage vient. Ce sera Paris. De tribulations en tribulations, la famille se retrouve à Marseille en 1942. Il faut chercher une issue. C’est l’objet de ce récit qui court sur l’été et l’automne 1942, quelques indices climatologiques le font comprendre. Comme le récit commence dans le train entre Madrid et Lisbonne, on sait qu’ils ont fini par passer. Bien qu’on connaisse le dénouement, on piétine avec le père, la mère, le grand-père, la sœur et le jeune Pierre, avec les bagages, avec les espoirs, l’angoisse et les déconvenues, on piétine avec toute une masse venue de partout, agglutinée à la frontière, goulet d’étranglement, une masse qui cherche désespérément à gagner le paradis, l’Espagne. Et même si tous savent ou pressentent que les enjeux sont dramatiques, il ne s’agit encore que du premier cercle : à Perpignan, ils auront sous les yeux le cercle suivant, le camp de Saint-Cyprien, « où des milliers de réfugiés meurent de faim, de froid, du choléra et de la dysenterie ». Les derniers cercles, la rumeur les soupçonne, les plus lucides les entrevoient.

Pierre Schneider (1984) © Famille Schneider

Mais d’abord, de Marseille, essayer de rejoindre par le train Perpignan, puis, toujours par le train, Portbou, en passant la frontière à Cerbère, dans ce panorama splendide avec la Méditerranée à gauche à l’aller, à droite au retour quand on est refoulé – Portbou où, exactement deux ans plus tôt, s’est terminé le chemin de Walter Benjamin qui avait pourtant réussi à passer. Ou, depuis Cerbère, à pied, tenter d’échapper aux douaniers par les chemins de montagne en contournant le mur du cimetière. La route où montent les petites colonnes terrifiées est toujours la même aujourd’hui, et le virage, et ce mur derrière lequel elles disparaissent aux yeux qui suivent depuis la gare en bas. Il y a des lieux ainsi qui sont des points chauds de la douleur.

Entre son père, suractif, tendu, fébrile, et son grand-père, malade, qu’on traîne et qui se défait, un reste d’enfance préserve encore le jeune Pierre de toute responsabilité, mais pas de l’angoisse. Pas non plus de la culpabilité, le lecteur le découvrira. Culpabilité qui pourrait être un des ressorts de l’écriture du récit et de sa brûlure.

Sans prise sur les événements, il ne peut qu’observer. La course aux papiers. « Devant le commissariat une file d’hommes, de femmes trainant des enfants, s’allonge. Elle emplit toute la rue. Les passants jurent et s’exclament avec fureur : “Est-ce que ces salauds d’étrangers doivent se foutre partout ?” » La course aux passeurs et aux vendeurs de visas, chafouins, « fauves couards », pullulants, profiteurs de malheurs. Pierre observe les employés des différentes administrations, qui détiennent le pouvoir d’ouvrir ou de fermer le goulet d’un coup de tampon. Pas forcément mauvais, ni même indifférents, ils ont une fonction – ils la remplissent. Il observe, à Perpignan, place Arago, dans le Palmarium, grand café Art Nouveau en vogue, les grappes bourdonnantes des réfugiés qui s’agglutinent et se défont sous les yeux méfiants : des malheureux, seuls dans leur malheur pourtant commun.

Au cours de l’interminable attente, les eaux de la Têt et de la Basse (le canal qui passe sous la place Arago) gonflent dramatiquement à la suite des pluies d’automne. Schneider voit les Perpignanais soudain émus et solidaires… car cela c’est leur souffrance, une souffrance qu’ils comprennent. Une souffrance que leur solidarité peut soulager, au moins partager : leur indifférence agacée pour les réfugiés n’est peut-être qu’incompréhension et impuissance. Devant le spectacle, il rêve à une humanité unie dans l’entraide.

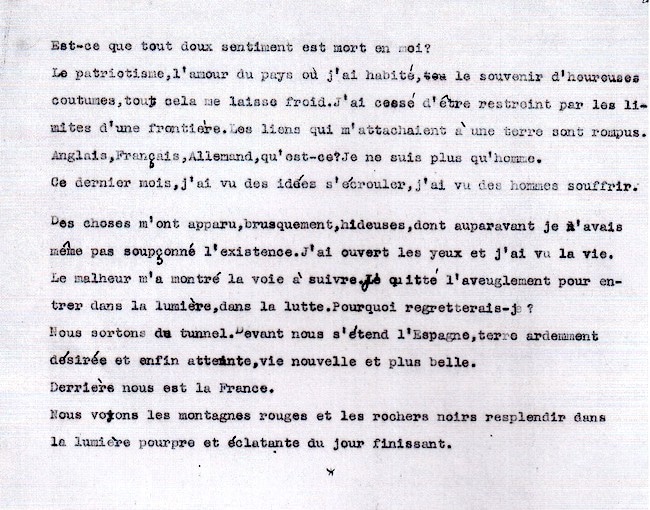

Tapuscrit de « Vivre » © Famille Schneider

L’acuité de la description des scènes, une précision sans pathos, rendent le document intemporel, car partout et toujours, on le sait bien, roule le flot des exclus, des compte-pour-rien, que la versatile émotion publique peut transformer, par bouffées, de suspects en réfugiés, mais qui deviennent beaucoup plus souvent et facilement des boucs émissaires. « J’aurais voulu terminer ces quelques lignes, écrit Adam Biro dans sa préface, en jetant un regard vers les autres réfugiés, ceux de tous les temps, ceux du présent… mais je ne veux pas céder à la facilité ; ce parallèle est si évident. »

Il y a une parenté avec le livre d’Imre Kertész, Être sans destin, où le narrateur est, là aussi, un enfant. Mais dans le cas de Schneider, sur le point de sortir de l’enfance, son étonnement du monde est en train de se transformer en questionnement, puis en révolte. L’état de l’enfance, c’est l’impuissance et donc l’acceptation. Un enfant souffre sans révolte, c’est bien ce qui nous rend sa souffrance intolérable. Schneider est au moment de la vie où l’on cesse d’accepter ce qui est. Ce qui est ? La souffrance des hommes, et par les hommes.

Sa révolte qui couvait éclate en Espagne. Un paradis, l’Espagne ? « Pays de misère. Cultures détruites, habitants mendiants […]. Des paysans habitent dans les ruines de leurs maisons détruites… Quand le train s’arrête, des enfants en haillons, pieds nus, s’accrochent aux wagons […]. C’est donc cela le peuple espagnol ? Une race renommée pour son feu, sa fierté ! Elle est tombée dans la plus rampante des misères. De temps en temps des troupes de jeunes gens en uniforme parcourent les rues. C’est le remède selon eux ». Et plus loin : « Nulle part les malheureux n’ont tourné les yeux vers leurs frères pour leur demander leur aide, leur amour. Non, ils se renfoncent dans la haine, dans la misère, pour préparer une revanche et d’autres malheurs. En une occasion seulement ai-je vu l’impétuosité d’antan renaître dans la foule espagnole. C’était à l’occasion d’une course de taureaux. À la vue de taureaux massacrés petit à petit, à la vue du sang qui jaillit des flancs des bêtes blessées, ils deviennent fous de joie brutale, de frénésie. Voilà à quoi les hommes réagissent. Après quoi ils retombent dans leur apathie. »

Le paradis est définitivement perdu, cette désillusion est l’ultime apprentissage pour Pierre. Là s’achève le récit. Sur le bateau qui quitte Lisbonne pour New York, sa décision est prise : il contribuera à unir les hommes pour ensemble construire un avenir meilleur – sa (si mince) culpabilité, en filigrane, joue peut-être un rôle.

Était-ce une utopie ? Il se consacrera à l’art, « défi ironique à la sauvage brutalité des hommes ». Sa carrière d’essayiste et d’historien de l’art, pour être un chemin buissonnier, est cependant parallèle : si la beauté est impuissante à laver le monde, au moins peut-elle laver le cœur.

Un détail, mais le plaisir comme le diable est dans les détails : le livre est un bijou d’éditeur.