Est-ce un hasard ? À quelques semaines d’intervalle, paraissent deux livres (dont les auteurs sont des hommes de lettres de la même génération) dont la clé et le mode diffèrent, qui néanmoins mettent en scène la physique des corps et des choses telle qu’elle nous habite et telle que nous l’habitons. Le premier, Le capital, c’est ta vie, mêle un fil autobiographique, du moins un fil écrit à la première personne, à une chronique plus distanciée de la naissance de la globalization. Le second, La démence du percolateur, est une méditation faussement légère et souvent comico-absurde sur les machines qui sont notre pain quotidien, noir, rassis mais indispensable.

Hugues Jallon, Le capital, c’est ta vie. Verticales, 144 p., 16 €

Philippe Garnier, La démence du percolateur. Premier Parallèle, 192 p., 17 €

Deux hommes de la même génération, disions-nous : Hugues Jallon est né en 1970, Philippe Garnier en 1964. Deux hommes de lettres, plus exactement d’édition, le premier au cœur de l’appareil puisqu’il pilote le navire nommé Le Seuil ; le second, ancien éditeur ayant pris le large pour se consacrer à l’écriture, à la traduction et à l’observation du monde d’un promontoire moins central. Si nous pensions comme sur les campus américains, nous dirions que ce sont deux mâles blancs de la génération X, mais comme nous nous méfions des catégories, surtout celles qui classent les hommes et les femmes, nous éviterons.

Le siège de la Banque mondiale à Washington (2006) © CC2.0/Shiny Things/WikiCommons

Le capital, c’est ta vie plonge. Dès les premières lignes, il plonge au cœur de la conscience d’un narrateur assailli par une nuée de sensations physiques et psychiques. Le livre est clair et sans détours. Le « je » qui parle est en proie à de violentes attaques de panique : inopinées, douloureuses, aveuglantes. Les phrases le reflètent, elles sont longues, mais entrecoupées, heurtées, paniquées. Le récit se poursuit comme si c’était le journal intime d’un homme qui vacille et date très précisément le début de ses attaques : premiers jours de septembre 2013. Le non-sujet « ça » revient, martelant la description de ces crises d’angoisse, comme s’il était impossible de nommer et de fixer ce qui paralyse le narrateur.

Celui-ci a le sentiment de se perdre, mais son récit, lui, ne se perd pas. Il est rythmé par des lignes blanches et des dates, des repères qui inscrivent cette chronique d’une défaillance mentale dans une enveloppe plus large : des rappels parsemés çà et là, qui forment une chronologie très précise de ce que nous appelons la mondialisation. Laquelle n’est pas un état de choses dû au hasard, mais le fruit de décisions concertées prises dès l’après-Grande Guerre. Hugues Jallon rappelle que des hommes se sont réunis en Suisse en 1927, déjà, puis en 1947, persuadés que la concorde et le bonheur pouvaient régner si l’on supprimait les frontières économiques pour faire naître l’homo economicus… Jouir, acheter, consommer, échanger et commercer sans entraves, tel fut le projet pensé et mis en œuvre par une poignée de chercheurs, d’économistes et d’intellectuels du XXe siècle.

Le Centre William-Rappard à Genève, construit au début des années 1920 pour accueillir le Bureau international du travail, et qui est devenu en 1995 le siège de l’Organisation mondiale du commerce (1948) © CC0/Nationaal Archief

Le rapport entre cette foi dont on mesure aujourd’hui les conséquences humaines et le journal d’un homme en proie à des attaques de panique ? Il est moins évident, plus souterrain, que ce que sous-entend le titre, « Le capital, c’est ta vie ». Car le livre juxtapose les deux récits. Il ne les entrecroise pas comme s’il soulignait en couleurs fluo des conséquences directes. Il relève des coïncidences. Les deux lignes parallèles sont là, côte à côte – krach intérieur et krach boursier, crises d’angoisse et ordo- ou néolibéralisme –, que le lecteur ou la lectrice est libre de relier suivant des rapports de cause à effet plus ou moins immédiats.

En outre, le livre esquisse une troisième parallèle en évoquant la vie transparente et pourtant mondiale de Kim Kardashian, créature de silicone au physique draculesque. C’est une célébrité connue d’une jeunesse nourrie au Web, une injure au féminisme, une femme douée de rien sinon de vide et d’une mère déterminée à gagner de l’argent sur son dos. L’auteur l’évoque sur un ton à la fois effaré et légèrement amusé, stupéfait et consterné, comme si chaque époque avait ses freaks, lui-même préférant fuir dans les bras d’une femme au corps plus naturel, la bien-nommée Lucia.

La machine Kim : ce pourrait être le titre d’une des rubriques de La démence du percolateur. Le livre de Philippe Garnier prolonge sa Mélancolie du pot de yaourt, mais il ne brode plus sur les emballages. Il brode sur l’omniprésence des machines, avec le même humour, la même sagacité et le même goût du loufoque. Les machines sont-elles liées à la mondialisation ? Quand il s’agit d’un percolateur ou d’un presse-purée, elles ne le sont pas. Quand il s’agit d’un smartphone ou de l’écran bleuté d’un ordinateur, elles le sont. Car le livre mêle les deux : les objets mécaniques de l’enfance de l’auteur et les méduses informatiques qui colonisent nos poches et nos chambres depuis la fin du XXe siècle.

Philippe Garnier balaie aussi le XXe siècle en donnant des dates : d’inventions, de conventions, de romans ou de films qui préfigurent ou figurent de nouveaux outils et de nouveaux besoins. Mais la dimension économique et politique l’intéresse moins. Et là où le premier livre décrivait des attaches de panique, celui-ci définit et met en scène des accès de tachypsychie, un mot peu courant, qui désigne un état maniaque caractérisé par un enchaînement accéléré des idées. C’est en effet le rythme du livre : une suite de brèves sections où l’écrivain égrène toutes sortes de réflexions, des plus rationnelles aux plus délirantes, et des plus personnelles aux plus historiques, sur nos choses.

Lisez La démence du percolateur en fermant les yeux (même si c’est impossible) et tout autour de vous ne sera que bras articulés, manches tordus, tiges disloquées, images de chair et de pixels. Un monde délirant naît et prolifère ; une suite de sketchs désopilants et porteurs de vérité se dévide. Même la nature semble avoir été absorbée par la technologie. Les choses se meuvent et respirent. Les êtres humains se calcifient et s’ankylosent. L’âme, ce souffle originel, est figurée sous la forme d’une pompe à vélo. Philippe Garnier excelle à fondre la normalité dans la forge de son imagination raisonnante pour la rendre incongrue.

Ses références sont nombreuses mais on y distingue Tati et Buster Keaton, et on pourrait y ajouter Raymond Devos pour les pointes métaphysiques. Il va jusqu’à marier Platon et la high-tech le jour où lui revient en mémoire le dialogue du philosophe grec intitulé Cratyle : le personnage éponyme « soutient que les noms sont liés à la nature même des choses », rappelle-t-il avant de rêver à une « technologie cratylienne » qui ferait des technologies les plus sophistiquées un mode d’emploi clair comme de l’eau de roche.

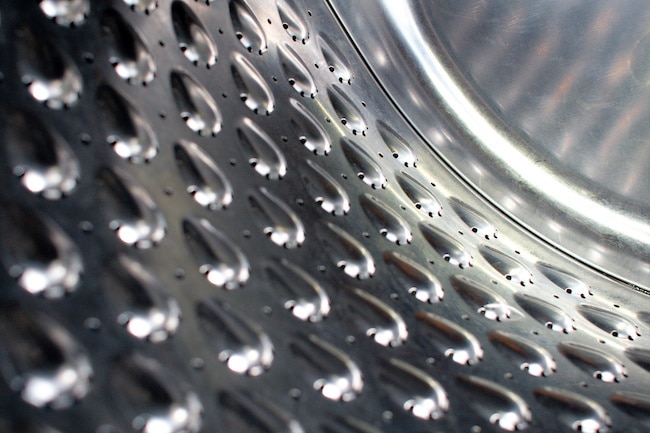

À l’intérieur d’un lave-linge © CC2.0/Christian Haugen/Flickr

La démence du percolateur fourmille de mots rares, qui correspondent à des objets obsolètes ou en cours d’obsolescence, ou, au contraire, à des engins futuristes et à des folies. Ils reflètent la gamme infinie du catalogue de nos machines, grandes et petites. La syntaxe du livre, elle, est simple, sûre, privilégiant des séries de phrases sans liens logiques ni conjonctions, enchaînant sur un ton neutre souvenirs, anecdotes, aphorismes, apories, fragments à l’infinitif et flottant dans le vide.

Vu par Philippe Garnier, le monde des choses est une immense paréidolie : des visages apparaissent sur ou dans la moindre pièce détachée. Tout tangue, et il se dégage de la phusis une angoisse sourde, mais une angoisse plus moqueuse et moins oppressante que celle qui parcourt Le capital, c’est ta vie. Le récit d’Hughes Jallon n’évoque pas de personnage comique ; il convoque néanmoins une fillette délicieuse, Alice, dont il compare la sensation de chute infinie à la sienne.

Mais Alice finit par atterrir au pays des merveilles et de l’étonnement, au pays du nonsense et de la fantaisie. Elle est bien plus innocente et moins savante que nos deux hommes, mais elle n’a cure de tout ce qui se monnaye, se vend et se négocie. Et si c’était la fille de la mystérieuse Lucia qui apparaît à la fin du Capital, c’est ta vie ? Ou si elle atterrissait dans un disque dur ou un percolateur ?