Marc Porée est le préfacier du nouveau volume de la Pléiade Conrad : Au cœur des ténèbres et autres écrits, qui contient sept textes : Le Nègre du « Narcisse », Lord Jim, Typhon, Au cœur des ténèbres, Amy Foster, Le Duel et La Ligne d’ombre. Il répond aux questions d’EaN.

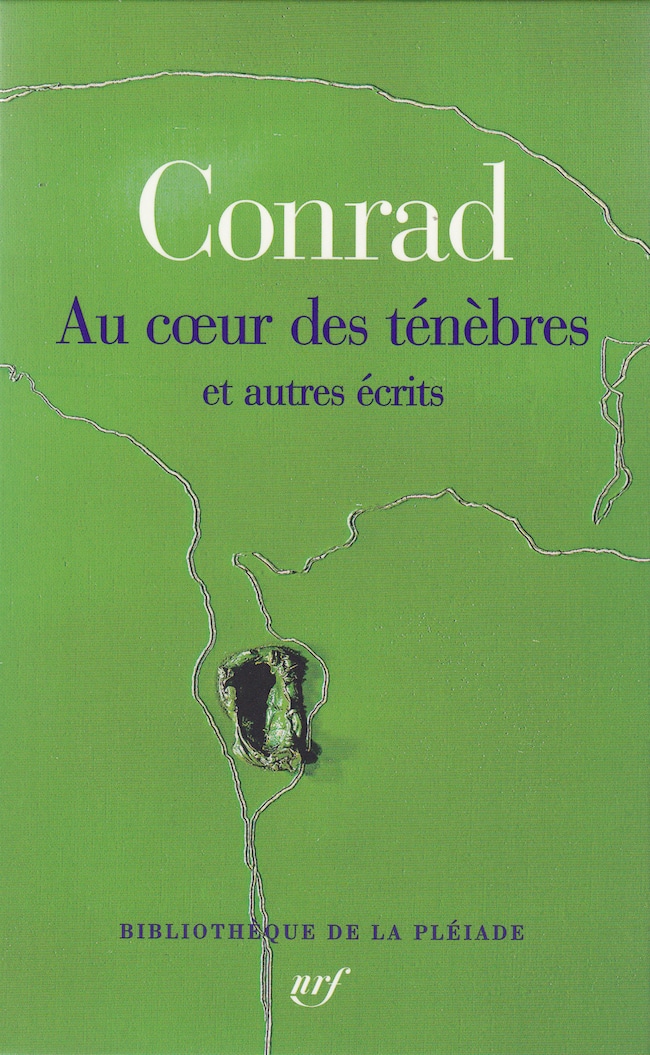

Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres et autres écrits. Trad. de l’anglais par Henriette Bordenave, Pierre Coustillas, Jean Deurbergue, Maurice-Paul Gautier, André Gide, Florence Herbulot, Robert d’ Humières, Philippe Jaudel, Georges Jean-Aubry et Sylvère Monod. Préface de Marc Porée. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1216 p., 54,50 €

Lire Conrad aujourd’hui, n’est-ce pas donner une forme à nos angoisses ?

La Nellie, au seuil du Cœur des ténèbres, chasse sur son ancre. C’est dire si nous sommes d’emblée en terrain instable et mouvant. Les certitudes, les repères vont manquer ou se dérober sous nos pas. Une appréhension, pour le moins, vous saisit, à l’instant de plonger, de replonger, à la suite de Marlow, dans les ténèbres abyssales du récit. La noirceur du propos a beau, par endroits, abuser des effets rhétoriques, Conrad empruntant ses procédés au roman gothique et aux peintres ténébristes, comme Le Caravage, l’angoisse qui vous saisit n’en est pas moins tout à la fois furieusement sophistiquée, mise à distance, et immédiate, élémentaire, primitive même. La contemporanéité de ce sentiment semble évidente, continue. À l’instar des grands classiques, l’œuvre de Conrad, au gré des circonstances, presque naturellement, s’accorde à l’intranquillité des temps présents.

On pense à nos urgences, à la violence, au terrorisme.

En effet, Conrad permet de repenser, de réévaluer le rapport que nous entretenons avec l’irruption de la violence, du politique, de la terreur. Il est frappant qu’au lendemain de l’attentat contre les tours jumelles du World Trade Center, et pendant de longues semaines, un roman occupe la tête du prestigieux palmarès des meilleures ventes de livres du New York Times : L’agent secret de Joseph Conrad. C’était là une lecture qui pouvait s’envisager, sinon comme un baume sur des plaies à vif, du moins comme une tentative d’expliquer, à des Américains sous le choc, l’inexplicable, par l’interposition de la fiction. Même si cela semble éloigné au premier abord, Conrad est l’un des premiers à faire de la question anarchiste, et des poseurs de bombes, telle qu’elle se posait au début du siècle dernier, un sujet de roman. Il le relie à une forme de fascination ambivalente pour la Russie, et les nihilistes russes. Il suffit de lire Sous les yeux de l’Occident pour s’en convaincre. Mais il ne se contente pas de ce simple aspect conjoncturel et met au centre de l’événement ce qui le provoque, ce qui l’entoure. Il a pressenti, avec une grande lucidité, bien avant John Le Carré, que l’espionnage et le contre-espionnage marqueraient les temps à venir. Et aussi combien ils constituent les deux faces d’un même trauma qui, aujourd’hui, occupe une part considérable de nos vies.

Joseph Conrad

On peut retrouver quelque chose de proche en lisant Amy Foster.

En composant ce volume, nous avons absolument voulu y intégrer un texte bref, moins connu, moins canonique : Amy Foster. Cette nouvelle peut se lire en réplique des événements qui nous assaillent alors que la crise migratoire interroge violemment l’Europe. À la suite d’un naufrage, semblable à ceux qui endeuillent la Méditerranée aujourd’hui, un certain Yanko, venu d’Europe centrale et en partance pour l’Amérique, débarque dans une Angleterre hostile. Il y fait l’expérience de La fin de l’hospitalité (livre de Guillaume Le Blanc et Fabienne Brugère) quand l’hôte est transformé en étranger, avant qu’on ne l’interdise de séjour. Le court récit bouleverse car il est la fois un récit d’abandon et le scénario d’un rejet fantasmatique. Celui que Conrad le Polonais n’aura cessé de chercher à exorciser auprès de sa communauté d’accueil. Là encore, l’œuvre permet d’exercer une lucidité salutaire qui aide à dépasser l’affect, à mettre à distance, dans le temps, dans l’espace, ce qui nous occupe, nous accable, sans en retirer la dimension cathartique qui en déplace la perception. Lire Conrad, avec notre présent, dans notre présent, c’est tourner autour d’une même angoisse, d’un même mal-être. Cela procède d’un inconfort radical, qui n’est pas loin de rejoindre, en l’espèce, la problématique du Consentement meurtrier analysée par Marc Crépon. Nourri par ses lectures littéraires, il pointe combien nous sommes en permanence conduits à transiger avec l’intransigeable, à consentir au meurtre, figuré mais aussi littéral, chaque fois que nous négligeons de venir en aide aux vulnérables de toutes sortes et de tous pays. Or, un tel consentement, nous dit-il, et Conrad le suggère aussi, n’est pas une fatalité. Chez Conrad, il faut commencer par barrer, par écrire, avec soin, et il faut poursuivre en se montrant, chaque fois qu’on le peut, aux côtés des hommes, tel Lord Jim, « l’un des nôtres », au sens le plus éthiquement impératif du terme, mais aussi au plus près de tous les « parias ».

Est-ce cette relation à une lecture contemporaine qui a présidé à la composition d’un volume qui reprend des textes importants et en laisse d’autres dans l’ombre ?

Je ne crois pas que cette relation au présent dicte le choix des textes. Mais cette évidence de la pertinence du corpus a donné un élan et justifie le choix de publier un volume qui soit représentatif de l’ensemble romanesque de Joseph Conrad (5 volumes). Car, s’il nous plonge dans nos angoisses, si sa lecture semble utile, urgente, il fallait concilier l’exigence éditoriale et le travail admirable d’une équipe de traducteurs, d’universitaires, d’anglicistes de talent et une composition qui éclaire l’œuvre, donne à en voir un mouvement cohérent. Il n’y a pas Nostromo, ni Sous les yeux de l’Occident. Mais il faut donner envie de lire Conrad, de le relire, et ce volume peut se concevoir comme un dispositif autour d’Au cœur des ténèbres, que l’on peut s’imaginer cartographique : en couverture du coffret, l’image de Lucio Fontana représente une sorte de carte qui pourrait être de l’Afrique, percée en son milieu par une entaille, par où se donneraient à voir, par effraction, explorations extérieures et remuements intérieurs.

Cela me frappe que vous parliez de cartographie ; Conrad n’est-il pas l’un des grands écrivains de la mondialité ?

Si. Il faut bien comprendre que l’œuvre de Conrad est un éternel départ, que c’est d’abord un moment de « démarrage », au sens rimbaldien du terme. De désarrimage, en fait. Sa fiction ne fait jamais que ça : elle largue les amarres, elle lève l’ancre, elle embarque. Non plus pour Cythère, mais pour Bangkok, Bombay ou Hong Kong. Ces embarquements répétés, au sens quasi théâtral du terme, on peut les voir comme autant de déménagements. De la littérature, principalement, qu’on sent changer de cap, bouger sur son erre, virer de bord. L’aventure n’y est plus tout à fait l’aventure, parce que flétrie et comme minée de l’intérieur. Ce décentrement, il est le fait d’un collectif – l’humanité embarquée du Nègre du Narcisse – autant que d’individualités plus ou moins marquantes.

Le décentrement, essentiellement du côté de l’Extrême-Orient, traduit une ouverture à une perception résolument mondialisée, autant politique que poétique, des phénomènes. Mais qui ne voit que c’est, aussi, une « structure d’horizon », pour parler comme Michel Collot, qui change. Collot nomme « horizon » la solidarité qui unit, en poésie, le sujet et l’objet, le visible et l’invisible, l’imaginaire et le réel, l’élaboration d’une structure déterminée et l’ouverture d’une marge d’indétermination. Chez Conrad, outre que l’horizon s’élargit, il devient objet même de la relation – prise dans son double sens de récit et de rapport. Il bouge de concert, reculant ou s’avançant, solidairement. Si bien que, tout en donnant l’impression qu’il se répète, voire qu’il ressasse, Conrad ne cesse de déplacer les curseurs, et de faire que les points de référence coulissent. Nous voici tantôt « dans notre respectable Manche », tantôt dans la jungle du Patusan (Lord Jim). Un coup à bâbord, un coup à tribord. Rien de tel qu’un balancement perpétuel pour se déprendre de certitudes mal placées. Finalement, seule compte dans ce monde flottant la situation du raconteur-narrateur à qui il est donné de chercher à nommer l’horizon : « Ceci n’eût pu se produire nulle part ailleurs, qu’en Angleterre, où les hommes et la mer s’interpénètrent, pour ainsi dire – où la mer s’infiltre dans la vie de la plupart des hommes », écrit-il dans Jeunesse. Ce globe conradien, comment le nommer autrement que « terraqué », un mot de poète, de Guillevic en l’occurrence ?

Ne nous trompons pas, ce ne sont pas des récits d’aventures, des romans de la mer. C’est tout autre chose qui s’y joue, de plus métaphysique.

Le moment Conrad, c’est surtout un creusement. Sous la forme d’une anamnèse, d’une fouille, comme la pratiquent les archéologues, dans les strates du glacis continental, d’une remontée – ou d’une descente dans les profondeurs du temps et de la psyché humaine. Sa « ligne d’ombre » est surtout une ligne de sonde, qui descend loin et profond en nous, dans ce qui nous constitue, dans notre rapport intime à la langue, à la politique, à la condition humaine, à ce vieux fonds de valeurs qu’on mettait autrefois sous l’appellation, vieux jeu, de « morale ». Au cœur de ses fictions, trône le mal, incarné dans les scélérats et autres gibiers de potence, tels l’infâme Brown, l’âme damnée Donkin, le cupide Cloete… Ils sont innombrables. Mais n’oublions pas les grandes âmes, les incorrigibles solidaires, tel Marlow, qui ne peut s’empêcher de prendre fait et cause pour l’humanité vulnérable, fautive, précaire, avec ses velléités et ses remords humains, trop humains. À la déchéance des uns et des autres, le roman entend opposer une forme de rachat, en travaillant à ce que la cause d’un homme, par exemple le Willems d’Un paria des îles, ne soit plus tout à fait une cause perdue. La mise en relation, enfin, de Jim et de Kurtz, par romans interposés, est l’une des grandes choses que l’on doit à Conrad, Ses histoires – comme Le duel – sont fréquemment des histoires de doubles, comme chez Stevenson, à l’image de la saisissante nouvelle « Le compagnon secret », parue en 1910.

Lord Jim et Au cœur des ténèbres se lisent donc ensemble ?

Parfaitement. Les choses marchent souvent par deux chez Conrad. À ceux qui trouveront que ce volume ploie sous l’ombre portée du Cœur des ténèbres, on répondra que certes, c’est la darkness qui semble prendre toute la lumière. Mais à la manière, risquera-t-on, des tableaux du peintre Soulages, capable de tirer du noir à l’état pur ou brut de prodigieux effets de lumière. Et comment en irait-il autrement ? Le récit de la remontée du fleuve Congo à la recherche de Kurtz – pur produit de la conscience et de la culture européennes – a été si souvent ressaisi par la littérature, le cinéma (pour le pire et le meilleur), l’anthropologie (Jacques Meunier, Le monocle de Conrad), la critique (Rancière, encore tout récemment), que, pour un peu, on soutiendrait qu’il est l’arbre qui cache l’Urwald conradien, du moins pour le public français. En ces ténèbres est tapie l’horreur, celle du colonialisme, de l’Occident – c’était la thèse de Lacoue-Labarthe. Celle de Kurtz, forcément, même si ses dernières paroles ont quelque chose d’indécidable : a-t-il ou non conscience de l’horreur que lui inspirent ces horreurs ? Horreur absolue d’un dévoiement sans nom, et presque sans visage, car tapi dans l’ombre.

Mais Kurtz et ses noirceurs métaphysiques s’éclaire à la lumière de Lord Jim, et réciproquement. Tout de blanc vêtu, avec son allure de playboy occidental, Jim est, pour aller vite, un Kurtz qui aurait bien tourné. Comme lui, il règne sans partage sur des hommes primitifs, dans la jungle malaise du Patusan. Comme lui, il est adulé, encensé. Mais la différence majeure, c’est que la déchéance de Jim est derrière lui, plutôt que devant lui. Elle a eu lieu, irrévocablement, quand il a sauté depuis le pont du Patna. Elle relève de ce passé qui ne passe pas. Elle est sa croix, son boulet qu’il traîne d’escale en escale, avant de trouver son port d’attache. Sa mort peut être qualifiée de glorieuse, car lucidement affrontée, en connaissance de cause, synonyme d’un accomplissement trop longtemps retardé. Reste qu’elle est la résultante d’une faille constitutive de son humanité, et qu’il ne viendrait pas un instant à l’idée de Conrad de décréter ignoble l’existence de Kurz. C’est la même « tâche » indélébile, la même « disgrâce », pour évoquer tour à tour Philip Roth et J. M. Coetzee, qu’ils ont en partage, si bien que le centre de gravité du volume se trouve au point d’équilibre entre les deux récits.

À la mondialité s’ajoute une dimension poétique, narrative, d’une grande virtuosité, qui redéfinit la fiction.

Comme d’autres ont « touché au vers », avec les conséquences que l’on sait, Conrad aura touché au roman. En témoignent les dispositifs narratifs, complexes, emboîtés, opacifiants en diable, qu’il ne cesse d’interposer entre l’intensité de l’expérience – chose vue ou entendue, enlevée sur un fond de brume et d’indistinction – et ce qui s’en trouve rapporté, en différé, à contretemps. Conrad formalise de la sorte ce qu’un critique, Ian Watt, a nommé la technique du « delayed decoding », ou déchiffrement, décodage à retardement, que d’autres préfèrent renommer « encodage à différé », mais peu importe après tout. Conrad installe l’attente, le diffèrement – la « différance » ? –, le retard, au cœur de ses dispositifs sophistiqués.

La forme romanesque classique y connaît, plutôt qu’une explosion, une implosion. Pour le dire avec les physiciens, celle-ci, de l’ordre d’un différentiel de pression entre l’extérieur et l’intérieur, se produit soudainement au point de rupture de la résistance et projette les débris vers l’intérieur de l’objet. Comprenons l’intérieur du roman. À défaut d’être retentissants, les dégâts n’en sont pas moins majeurs. Jacques Rancière préfère, quant à lui, une autre image, celle du « fil perdu », si prégnante dans le cas de ces « non-livres », de ces « récits erratiques », de ces « monstres sans colonne vertébrale » que sont Lord Jim ou L’éducation sentimentale. La fiction nouvelle, celle qui naît en ce long XIXe siècle, écrit-il, ne sépare plus l’action de sa préparation, de sa restitution, rendant « aventures et pensées indistinctes ». Elle rompt le fil entre structure de rationalité et enchaînement des actions, pour installer une sorte de brouillage généralisé. Alors, ça flotte, ça dérive et digresse, étant donné que « la vérité des moments sensibles » est désormais préférée à la « tyrannie mensongère » des histoires.

On tire souvent la lecture de Conrad vers la noirceur, vers un certain vide.

C’est un peu comme une malédiction. Il faut toujours revenir à Kurtz, à ce que ce personnage porte. Observons un instant l’onomastique. Kurz, en allemand, signifie : court, bref. Or, il mesure au bas mot « sept pieds » de long ! Là encore, il convient d’admirer le parallélisme implicite orchestré par Conrad, entre d’un côté le coupeur de têtes sanguinaire qu’est Kurtz, pauvre en Umwelt, et l’impavide capitaine MacWhirr, de la nouvelle Typhon, dont Jukes, son second, consent à dire, du bout des lèvres, une fois l’épreuve – le typhon – magnifiquement surmontée, que « pour un homme si court, je trouve qu’il ne s’en est pas mal tiré » (dans la traduction de Gide, « court » rend l’adjectif stupid). Ce qui est grand chez MacWhirr, c’est sa haine des marins qui éprouvent le besoin de faire des phrases, comme l’aurait dit Michel Audiard… Ce qui est grand, et en même temps terriblement creux, chez Kurtz, c’est son éloquence, à l’origine d’une fascination exercée sans partage. Fascination par laquelle il était à même de faire croire n’importe quoi à n’importe qui, et qui aurait fait de lui « un superbe chef de parti extrême ». « Chef de parti extrême », on lit bien, et George Steiner ne s’y trompa qui imagina Hitler sous les traits de Kurtz, dans son roman Le transport de A. H. en 1981. Plus tôt, le poète T. S. Eliot avait livré son propre diagnostic : tous des Hollow Men, des hommes creux, des hommes de paille – The Hollow Men, 1925. C’est ensuite se confronter à l’une ou l’autre des réécritures contemporaines du Cœur. Celle exhumée par Claro, dans Hors du chantier natal, parodie de récit de voyage, texte à dire vrai inclassable, dominé, en creux, par la figure d’un anthropologue russe, un certain Mikloukho-Maklaï (1846-1888), égaré en Nouvelle-Guinée et idolâtré par les autochtones. Las des voyages et des voyageurs, et de l’indécrottable lexique marin, le narrateur de Claro éprouve comme un haut de cœur : « horreur ! horreur ! », les derniers mots prononcés par Kurtz, lui semblent partager avec le mot « horizon » une trop funeste et fumeuse étymologie.

Si l’on en croit Timothy Findley, cette noirceur, c’est celle du monde d’aujourd’hui. Quand il écrit dans Le chasseur de têtes, le plaçant comme emblème du XXe siècle et le relisant : « je me suis départi de mon opinion hautaine selon laquelle rien ne peut nous arrêter, et j’ai commencé à penser que la race humaine avait trouvé sa destinée dans l’autodestruction ».

À ce point de vue, définitif, on peut souscrire, dans un premier temps. De fait, le génocide au Rwanda, mais bien d’autres encore, semblent comme annoncés par « l’extermination de tous » prônée par Kurtz. De même, dans La ligne d’ombre, quand le calme plat qui encalmine le bateau se prolonge au-delà du raisonnable et que, sur des pages et des pages, se disent le rien, le néant, l’inaction portée à la puissance n, on pourrait voir comme un avant-goût de l’épuisement, de l’évidement, qui gagne les personnages du théâtre ou des fictions de Samuel Beckett, minés par l’attente et près de sombrer dans un effondrement ultime de l’être. Mais, même chez Beckett, l’épuisement ne cesse jamais d’être drôle. On ne s’interdira donc pas de chercher chez Conrad un contrepoint à l’entropie, à ce furieux appétit d’autodestruction. L’antidote existe, il se nomme sobriété et solidité du travail bien fait, entraide, solidarité, chaîne humaine – semblable, par exemple, à celle que forment les marins du Narcisse, hommes de devoir, occupés à sauver le par ailleurs peu recommandable James Wait, le « Nègre » du titre, à le ramener au monde des vivants : « il semblait aussi piteusement minable qu’une poupée à demi vidée de sa bourre et nous entamâmes notre dangereux déplacement sur le pont principal en traînant avec soin ce fardeau pitoyable, flasque et odieux. Il n’était pas très lourd, mais aurait-il pesé une tonne qu’il n’aurait pas été plus difficile à manier. Nous le passâmes littéralement de main en main ». Peut-être pouvons-nous lire aussi, aujourd’hui, chez Conrad, un certain optimisme, lucide, cela va sans dire. Commençons donc par le faire passer entre nous lecteurs, « de main en main ».

Propos recueillis par Hugo Pradelle