Le prix Nobel de littérature 2021 a été décerné, le 7 octobre, à l’écrivain tanzanien Abdulrazak Gurnah. Le chercheur Guillaume Cingal, de l’université de Tours, salue et présente pour En attendant Nadeau un « classique post-colonial » dont il manque la traduction et la diffusion en français.

« Is this a prank ? » Est-ce un canular ? Telle a été, de l’aveu même du nouveau Prix Nobel de littérature Abdulrazak Gurnah, sa réaction lors de l’appel téléphonique lui annonçant la nouvelle, au point qu’il est allé vérifier l’information sur le site Web du Nobel avant d’accepter de répondre aux sollicitations. D’aucun·es se serviront sans doute de cette anecdote pour se justifier à peu de frais de leur méconnaissance de cette œuvre, alors qu’il faudrait y voir le signe d’un artiste dont l’humilité n’a d’égale que la profondeur de champ et l’acuité dans la construction de ses récits.

Abdulrazak Gurnah au Palestine Festival of Literature (2009) © D.R.

Abdulrazah Gurnah a dessiné de livre en livre, à petites touches, les contours et les complexités nées d’une affirmation encore réitérée hier dans un de ses premiers entretiens télévisés de prix Nobel : le colonialisme européen a transformé le monde. Cette simple affirmation recouvre une multitude de facettes et de questions, auxquelles Abdulrazak Gurnah a consacré l’essentiel de ses romans mais aussi de ses essais, de l’influence des cultures précoloniales ou du plurilinguisme en Afrique de l’Est à l’identité des sujets déracinés ou déplacés. L’incertitude identitaire, qui transparaît dans la difficulté à classer clairement l’écrivain et ses œuvres (Afrique de l’Est ? « Black British » ? « diasporic writing » ?), s’allie toujours, chez Gurnah, à la dimension mémorielle : mémoire individuelle et collective, évidemment, mais aussi creusement moderniste des pièges inhérents au « travail de mémoire ».

Sa carrière de romancier a commencé plutôt sur le tard, avec Memory of Departure, un premier roman publié à l’aube de la quarantaine, après avoir soutenu sa thèse en Angleterre et commencé sa carrière d’universitaire, d’abord au Nigeria entre 1980 et 1983. Dès ce premier roman, Gurnah s’attachait au thème fondamental du déracinement, qu’il a souvent associé de façon ambivalente au motif moins négatif du voyage ou de la pérégrination. Le titre même croise les fils a priori divers de la conceptualisation et de l’expérience.

Des romans qui ont suivi, on mentionne souvent Paradise (Paradis), un des seuls traduits en français, du fait de sa sélection dans la short-list du Booker Prize en 1994. Or, Paradise n’est pas le roman le plus représentatif de l’œuvre, en ce sens qu’il se passe au tournant du XXe siècle, dans le milieu des caravaniers de Zanzibar, du point de vue d’un enfant, Yusuf, lui-même descendant d’esclave. Afterlives, le plus récent roman de Gurnah, paru en 2020, reprend d’ailleurs ce fil en s’attachant à l’époque coloniale, de la révolte des Abushiri en 1889 à la révolte des Maji-Maji contre la colonisation allemande autour des années 1905-1907. Il est normal qu’un écrivain qui s’attache aux conséquences des déchirements et des diffractions nées des colonisations européennes à la période contemporaine ait consacré deux de ses romans à l’époque coloniale, et, de façon notable, à la période cruciale des années 1880-1914. Comme l’écrit le narrateur de la première partie d’Afterlives : « les Allemands et les Britanniques et les Français et les Portugais et les Belges et les Italiens et va savoir qui encore s’étaient déjà réunis en congrès entre eux, avaient dessiné leurs petites cartes, signé leurs traités, alors une telle révolte ça n’était ni fait ni à faire » (traduction inédite).

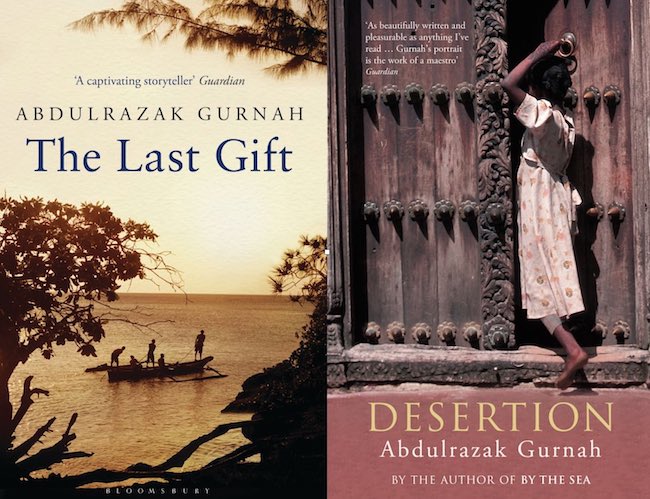

La raison pour laquelle l’œuvre de Gurnah reste difficile à cataloguer, c’est que la majeure partie des romans est constituée de portraits d’émigrés aux prises avec leurs souvenirs ou leurs secrets, et qui ne parviennent qu’avec peine à mettre des mots sur leur trouble identitaire, ou sur la façon dont ils se sont trouvés coupés de leur terre. C’est le cas du protagoniste de The Last Gift (2011), Abbas. Victime d’une attaque cérébrale, il finit par accepter de se livrer et de confier, bribes par bribes, à son épouse, puis à ses enfants, le récit de son enfance. Dans le troisième chapitre, c’est au moyen de mots isolés dans un carnet qu’il donne les premiers éléments du puzzle :

« Quand elle lui avait demandé où les fois précédentes, il s’était contenté de répondre chez moi avant de changer de sujet. Le singe d’Afrique. Cette fois-ci sans hésiter il dit Zanzibar. Elle lui repassa le carnet, et il inscrivit ce nom. Ce n’était pas tout à fait une surprise pour elle, car il avait beau être sur ses gardes, cela lui avait échappé de temps à autre. “Parle-moi de Zanzibar”. Il secoua la tête et se mit à pleurer. Il avait la larme facile ces temps-ci. » (traduction inédite)

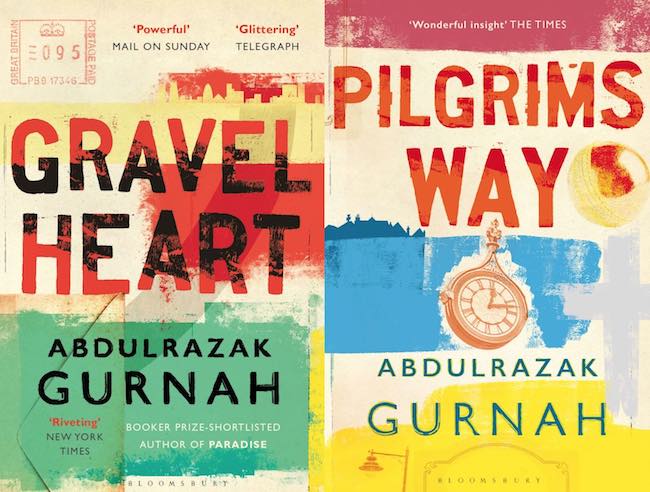

Comme les colonisations et les indépendances n’ont eu de cesse, également, de tendre un miroir aux nations européennes et de souligner leurs paradoxes, certains romans de Gurnah comptent parmi les meilleurs livres pour saisir les contours de l’anglicité, au-delà des clichés. C’est le cas de son deuxième roman, Pilgrims Way, dont le titre se joue aussi de la référence au chemin du pèlerin, le Pilgrim’s Way, qui remonte, selon les sources, au martyre de Thomas Becket ou bien plus avant, à l’âge de pierre. Le roman de Gurnah, lui, se passe dans l’Angleterre des années Thatcher, avec une première phrase que Paul Valéry n’aurait sans doute pas approuvée : « Il était bientôt sept heures, et le pub était presque vide ». Toutefois, cette banalité apparente bascule presque aussitôt dans la vision du personnage principal, Daud, qui perçoit dans le sourire moqueur d’un habitué « le sourire qui avait permis la victoire de l’Empire britannique » avant de pousser plus loin l’hallucination :

« Ce sourire avait traversé les océans en s’imposant aux métèques du monde entier : par millions, ils avaient fondu en le voyant, s’étaient gaussés de son petit air de manigancer quelque chose et s’étaient dit que le cerveau derrière un visage aussi ridicule devait être tout aussi taré. Daud imaginait aisément combien ce spectacle devait être embarrassant : des hommes à moitié nus, la peau cramée par le soleil, et ce petit sourire complètement faux. Le temps que les victimes s’aperçoivent que ce sourire cachait des crocs désireux de mâcher à belles dents leur joli petit monde de métèques, il ne leur restait plus qu’à contempler, terrifiées, le spectacle du monstre en train de les dévorer. » (traduction inédite)

Dans le texte, le terme raciste qu’emploie ironiquement Daud est « wog », une injure plus forte encore que « métèque » ; on voit que traduire Gurnah, entre autres, n’est pas une mince affaire, puisque, pour faire le récit des expériences coloniales et post-coloniales, il faut s’intéresser, en détail, aux mots et au langage de la colonisation.

Le sourire, avec ses connotations raciales ou coloniales, ouvre le troisième chapitre de By the Sea, roman de la période médiane, publié en 2001 : tout part de l’apostrophe que lance à Latif Mahmud, dans une rue de Londres, un Anglais qui a tout de la caricature du « petit fonctionnaire des années 50 ». Ces trois mots, les voici : « you grinning blackamoor ». Une traduction approximative en serait : « espèce de Maure souriant ». Mais on est loin du compte. Dans les pages suivantes, Latif cherche à comprendre, non seulement la scène elle-même, mais plus encore le choix du mot « blackamoor », qu’il traque chez Sidney, Shakespeare, Pepys. Toutefois – et même si Gurnah doit être un des très rares écrivains de langue anglaise à citer le poète malgache Jean-Joseph Rabearivelo (dans le premier chapitre de Pilgrims Way, encore) – son œuvre n’est pas farcie de citations ou de références, ce qui est plutôt rare chez les écrivains qui sont aussi des universitaires.

Ni canular ni pied-de-nez, la nobélisation de Gurnah n’a rien que de très logique. « Is this a prank ? » : voici donc la formule de l’humilité, qui est certes une qualité humaine mais que l’on peut aussi interpréter comme un marqueur de la condition coloniale, y compris de la part d’un des intellectuels et artistes qui en a si bien mis en récit les détours et les enjeux.

Beaucoup d’autrices et d’auteurs dont l’origine « périphérique » ne cesse d’être soulignée – et que l’on peut aussi, à cet égard, qualifier de « racisé·es » – finissent par penser que leur œuvre n’est, de fait, pas centrale, et donc, entre autres, pas nobélisable. Pourtant, l’erreur vient des instances et des personnes qui, par défaut, habituent l’ensemble du monde culturel à cette idée de périphérie, à cette idée selon laquelle une romancière noire, par exemple, est avant tout africaine, antillaise, afrodescendante ou afro-américaine, donc réductible à telle ou telle identité, telle ou telle série de thèmes sociologisables. À chaque fois que je parle de Things Fall Apart de Chinua Achebe, je dis toujours que c’est « un livre majeur de la littérature mondiale ». Point. Et donc pas un texte majeur du XXe siècle, de la littérature nigériane, pas un « roman majeur africain », etc. On ne précise pas à chaque fois qu’on en parle que Hamlet est une pièce anglaise du début du XVIIe siècle.

De même que, selon l’adage anglais, la beauté se trouve dans l’œil du spectateur, la marginalité n’existe que comme construction socio-culturelle : pour qui s’est accoutumé à penser les littératures post-coloniales comme un des innombrables centres, pas de véritable surprise en entendant ce nom tout à fait familier au milieu de l’annonce initiale en suédois. À vrai dire, Gurnah, qui n’avait alors publié que cinq livres, figurait déjà dans les listes de « classiques contemporains » des littératures post-coloniales à la fin des années 90. Plusieurs universitaires français·es avec qui il m’a été donné de travailler consacraient déjà à son œuvre communications, articles, chapitres d’ouvrages. Quand j’évoque cette époque, je pense aussi à Yvonne Vera, l’écrivaine zimbabwéenne morte depuis, si jeune, ou M. G. Vassanji, dont le nom hier n’aurait pas moins désarçonné les médias mais qui a, lui aussi, la stature d’un « classique post-colonial ».

Pour en revenir à Gurnah, si on se tourne du côté du Royaume-Uni, où il vit depuis bientôt un demi-siècle et où il a enseigné, et de l’Amérique du Nord, chacun de ses livres donne lieu à des recensions dans la presse généraliste, à des interviews, à des échanges entre « simples lecteurs » au sein des book clubs mensuels, et ce quoique – bémol notable – ses premiers livres soient depuis longtemps difficiles à acquérir.

Rien d’étonnant, donc, au fond, à le voir davantage sous les feux de la rampe, encore que ces feux – faute de maisons d’édition à mettre en valeur, les trois romans traduits étant tous épuisés ? – n’aient guère duré en France. Est-il possible de former le vœu que le Nobel 2021 soit un rappel salutaire de ce que tant de textes majeurs de cette aire si riche et si diverse restent inédits ou introuvables en français ? Il y a certes bien des jeunes autrices et auteurs à faire découvrir, ce qui est un constat fréquent ; mais les premiers romans de Ngugi wa Thiong’o comme ceux de Nuruddin Farah restent peu accessibles au public français, tandis que leurs livres plus récents (le magistral Wizard of the Crow ou les cinq derniers romans du Somalien) n’ont jamais trouvé d’éditeur. Que penser aussi du sort des grands écrivains de langue swahilie Haji Gora Haji, Euphrase Kezilahabi, ou Shabaan bin Robert, pour ne citer que les trois grands classiques ?

Dans un article qu’il consacrait au poète et romancier zimbabwéen Dambudzo Marechera, Gurnah citait cette phrase du poète : « j’ai pris la décision mûrement réfléchie de ne plus chercher à percevoir le monde qui m’entoure d’une façon claire ». En un sens, Gurnah, moins post-moderne et moins déchiré – mais non moins taraudé – que Marechera, a fait le trajet inverse : celui d’une herméneutique visant à éclairer, à expliquer, à tenter de donner un sens, mais, en romancier, donc en s’intéressant aux zones d’ombre, aux détours, aux apories.