Sous le titre désespéré de son recueil, Je ne reverrai plus le monde, Ahmet Altan (né en 1950), journaliste et écrivain turc emprisonné depuis septembre 2016, tient la chronique d’une résistance mentale et intellectuelle qui lui permet de ne pas sombrer dans l’abattement et la peur, en parvenant à « s’accrocher aux branches de son propre esprit ».

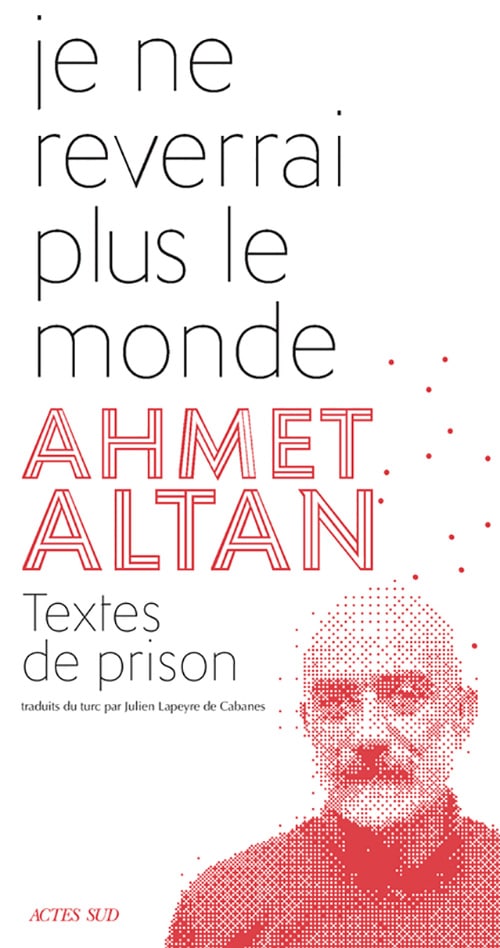

Ahmet Altan, Je ne reverrai plus le monde. Textes de prison. Trad. du turc par Julien Lapeyre de Cabanes. Actes Sud, 216 p., 18,50 €

Ahmet Altan se retrouve en prison sous une inculpation qu’il est bien difficile de lever. Il est accusé, à travers ses critiques du régime Erdoğan lors d’une émission de télévision, d’avoir fait passer un « message subliminal » incitant au coup d’État, la veille de l’événement, le 16 juillet 2016. Un juge à qui il demande des éclaircissements lui répond : « Disons que nos procureurs aiment employer des termes qu’ils ne comprennent pas » ! Il est, en outre, simultanément accusé d’être un « putschiste religieux » ainsi qu’un « terroriste marxiste ». Le juge lui dit sans ambages : « Si seulement vous aviez continué à écrire des romans au lieu de vous mêler de politique… »

Altan a en effet écrit plusieurs romans dont deux, des fresques historiques brillantes sur la fin de l’Empire ottoman, sont traduits en français aux éditions Actes Sud : Comme une blessure de sabre (2000) et L’amour au temps des révoltes (2008). Journaliste, il est renvoyé du journal Milliyet (« la Nation », centre-gauche à l’époque) à cause d’une de ses chroniques intitulée « Atakürt », dans laquelle il imaginait Mustafa Kemal d’origine kurde et non turque, avec les conséquences qui en seraient résultées ! De 2007 à 2012, il est rédacteur en chef du quotidien Taraf (« prendre parti ») qu’il a fondé. Il dénonce, en 2008, les intentions d’intervention des militaires contre le pouvoir tenu par le parti islamo-conservateur (AKP) sans pour autant ménager le régime de Recep Tayyip Erdoğan. En 2011, le journal participe à la diffusion des documents fournis par Julian Assange (WikiLeaks) qui qualifie le quotidien de « journal le plus courageux de Turquie ».

Ces Textes de prison présentent une caractéristique inattendue : le détachement. Altan s’attendait à son arrestation, de même qu’à celle de son frère. Son père avait lui-même été arrêté lors du coup d’État de 1971. Son paquetage est prêt, les policiers arrivent en nombre et surarmés face au « terroriste ». Ils perquisitionnent mais ne font pas de zèle, comme s’il s’agissait plutôt d’un rituel. Pendant ce temps, Altan prépare le thé en précisant : « ce n’est pas un pot-de-vin, vous pouvez en boire ». Son père avait prononcé la même phrase, 45 ans plus tôt, mais il s’agissait de café. Cela amène l’écrivain à la réflexion suivante, qui n’a rien de rassurant : « Comme ce pays ne se déplace que très lentement dans le cours de sa propre histoire, le temps n’y fait jamais marche arrière ; il se retourne pour s’appesantir sur lui-même ». Il s’agit donc de « quarante-cinq ans d’un seul matin ».

Suit une longue énumération des privations qui l’attendent : « Je ne verrai plus la mer, je ne pourrai plus contempler un arbre, je ne respirerai plus le parfum des fleurs…. » C’est alors que survient un événement surprenant. Au policier qui, dans la voiture, lui propose une cigarette, Altan répond étrangement : « Merci, je ne fume que quand je suis tendu ». Cette phrase, « surgie de je ne sais quel obscur recoin de ma conscience », pense-t-il, « a tout changé ». Il comprend qu’il se scinde : « d’un côté, c’était le corps pris au piège », « de l’autre un esprit vaguement distrait […] considérant de haut ses mésaventures présentes et à venir, car certain d’être intouchable ». Il rend alors hommage à Sénèque, Saint-Just, Épictète et Boèce dont la lecture n’est pas étrangère à ce dédoublement.

Ahmet Altan © D. R.

Le défi est cependant loin d’être gagné car il faut tenir dans la durée. L’arrestation étant totalement arbitraire, l’espoir de pouvoir s’innocenter est évidemment illusoire. Les comparutions devant les juges prennent d’ailleurs l’allure de scènes déréalisantes dans lesquelles les autorités ne semblent pas même faire semblant de croire à ce qu’elles affirment. Point de scénario alambiqué à la stalinienne ; il s’agit là d’une routine judiciaire digne d’un petit théâtre bureaucratique, loin des affres kafkaïennes. Les juges ne craignent que de rater le service de 17 h à la cafétéria… Une exception, toutefois : un procureur, sorti tout droit d’un film d’Hollywood – « C’est moi qui pose les questions », est-il heureux de placer –, se révèle cependant plus tendu qu’il n’y paraît car il se met à saigner abondamment d’une oreille.

Mais aucun mauvais traitement n’est infligé à Altan – nous sommes loin de Midnight Express – et il est même examiné à plusieurs reprises par le corps médical. Il n’en demeure pas moins qu’il est incarcéré et condamné… à perpétuité ! Nul pathos, cependant. L’ouvrage est écrit en versets qui prennent souvent l’allure de petits poèmes en prose, ce qui donne de la profondeur aux propos :

« J’ai observé les murs.

On aurait dit qu’ils se resserraient.

Et soudain j’ai eu l’impression qu’ils allaient se refermer sur nous, nous broyer, nous avaler comme une plante carnivore. »

Si le monde carcéral mortuaire et puant ne surprend pas avec sa promiscuité attendue, la compagnie d’un colonel qui pleure parce que sa fille de trois ans est gravement malade et d’un pieux professeur est plus étonnante. Les militaires, pris de panique, après l’échec du coup d’État, ont plongé dans la délation pour éviter l’arrestation et ont dénoncé leurs pairs à tout-va. Toute une promotion est même arrêtée, ce qui donne à la prison une ambiance « de dortoir d’internat militaire ». En revanche, le professeur intégriste ne livre aucun nom. Contre toute attente, il donne à Altan, pourtant athée, une leçon de vie en lui racontant une prise de décision qui l’étonna lui-même. Alors qu’il était enseignant dans un village kurde et qu’il habitait la ville voisine, il opta brusquement pour un logement miséreux de cette bourgade afin que les tempêtes de neige ne l’empêchent plus d’assurer sa fonction. « Cet instant fut celui du renoncement » et ce furent « les plus belles années de sa vie ». Altan s’identifie à ce professeur et s’imagine, dans la chaleur de la prison, marcher dans la neige. Il en éprouve « une extase ».

Les conditions carcérales sont tout de même très dures. Il perd 7 kilos en 12 jours, et, dans la prison, nul miroir n’est présent, car « le miroir te regarde, il prouve que tu existes ». Altan fait alors un constat « banal » : « Certains êtres possèdent une noblesse d’âme, d’autres sont vils ». Ainsi, un médecin met à la disposition des détenus un miroir alors que la radiologue ne leur fait pas retirer leurs menottes. Pieuse, le visage inexpressif, elle ne manifeste aucune émotion et ne semble même pas jouir de sa méchanceté.

La rationalité a déserté : un jour, Altan est libéré, contrairement à son frère, puis arrêté de nouveau le soir même ! Il discute alors tranquillement de son roman Tromper avec un policier qui l’a apprécié. Cependant, les choses s’aggravent : il n’arrive plus à rêver. « Alors, j’ai eu peur », écrit-il. Le temps lui apparaît comme « un reptile géant », « un seul bloc », « un temps absolu » qui l’écrase. Pour pallier ce malaise, il invente « une horloge inédite ». Il zigzague dans sa cellule en comptant ses pas avec des repères en papier journal pour fractionner le temps qu’il parvient ainsi à humaniser, en s’aidant aussi des ombres provoquées par le soleil.

Il songe alors à une lecture de jeunesse : Voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, dans lequel un jeune officier aux arrêts pour duel « racontait les aventures qu’il vivait sans quitter sa chambre ». Altan détaille alors sa rudimentaire cellule puis la fuit par des rêves « impossibles » et songe à recueillir des éléments pour élaborer un roman à venir. Les allées et venues dans la cour sont prétexte à des « disputes avec lui-même ». Il prête attention aux oiseaux et aux fleurs, confisquées car interdites en prison. Toutefois, il demeure vulnérable : il est effrayé, une nuit, par un trop beau clair de lune qui illumine le ciel et dont il ne peut supporter le spectacle. Il convient aussi de fuir toute nostalgie qui risque, par surcroît, de se mêler à de la culpabilité envers les êtres chers.

Les codétenus se succèdent. Ils sont si différents par l’âge, les croyances, le métier, qu’Altan pense quelquefois que leur réunion est due à un metteur en scène de théâtre qui cherche à monter une pièce à succès, pleine de confrontations. Il rencontre ainsi nombre de croyants qui, ayant l’habitude de l’entre-soi, ne le comprennent pas. Comme ils pensent qu’il est impossible d’être bon sans l’aide de Dieu, l’athée est forcément « mauvais, immoral par principe ». L’un d’eux cherche « à le sauver de l’Enfer » et boude pendant trois jours quand l’écrivain l’interroge sur le Dieu « parfaitement bon » qui a pourtant créé le mal. Altan fait exprès de regarder à la télévision une chaîne populaire où des chanteuses se trémoussent joyeusement en mini-jupe sous l’œil réprobateur de ses codétenus.

Plus sérieusement, Altan apprend à son compagnon de cellule, « qui tombe des nues », que la théorie qu’il développe sur les dernières années de piété qui sauvent a été formulée par un philosophe français du XVIIe siècle, Blaise Pascal. Il le réduit à quia en reprenant l’argument de Spinoza : Dieu embrassant toute chose, il n’y a pas de « je » autonome, donc « si un ‟je” existe, Dieu n’existe pas et si Dieu existe, je n’existe pas ». Craignant de blasphémer, le croyant fait retraite : « Il faudrait poser la question aux érudits ». Le temps fait qu’on finit par se supporter, Altan acceptant « les sempiternelles prières ». L’unité se fait pourtant le jour où la ravissante fille du détenu croyant est arrêtée. Elle est si belle et d’allure si innocente qu’au parloir où elle venait voir son père elle avait été surnommée « Meryem » (Marie). Voyant le chagrin de son codétenu, Altan le réconforte en affirmant : « Meryem sera bientôt libre. Et je te promets que le jour de sa libération, je rendrai grâce en priant avec toi ». Quatre mois plus tard, il doit s’exécuter.

Viennent les jugements. Les magistrats, « dans leurs robes noires frangées d’un col rouge », ne ressemblent pas « aux Parques qui tissent et coupent le fil de la vie des hommes » mais aux petits fonctionnaires de Gogol. Il pense aussi à Canetti : « Satisfaits d’eux-mêmes, sereins et majestueux, ils écoutent vos requêtes mais d’une oreille sourde, d’avance décidés à ne pas y répondre. Y a-t-il rien de plus infâme ? ». Il s’agit de la Cour constitutionnelle. Altan n’est pas optimiste, contrairement à d’autres qui pensent : « Ils ne peuvent pas se tromper à ce point ». Soudain, Altan se rappelle qu’un des personnages de son roman Comme une blessure de sabre était dans une situation semblable, dans l’attente du verdict. « Ma vie imite mon roman », se dit-il, et comme il avait condamné son personnage, il songe qu’il ne manquera pas de l’être. C’est effectivement ce qui se produit : « Peine de réclusion à perpétuité aggravée ». « Mon personnage et moi disparaissons dans les ténèbres ».

Le choc est important. Étonnamment, Altan considère que « pour un écrivain, le courage est une faute » car seule compte l’œuvre. En pleine contradiction, il décide cependant : « Je serai courageux et me mépriserai de l’être ». Toutefois, il se réconcilie vite avec lui-même lorsqu’il prend conscience qu’il sait « écrire dans le noir » et qu’il pourrait commencer son récit par : « La porte en fer dans mon dos s’est fermée… » Dans sa réflexion littéraire, il constate qu’il préfère Tolstoï à Musil, Joyce ou Céline, car l’auteur doit laisser la préséance à ses personnages. « Ce n’est pas à la pensée d’écrire le roman, c’est au roman d’inventer la pensée ». Il conclut toutefois : « nous n’écrivons que ce que nous pouvons, comme nous le pouvons ». L’intuition doit dominer, à preuve Tolstoï, qui ignorait tout de la sexualité féminine et dont les « étreintes étaient apparemment aussi raffinées que celle d’un ours », a pu écrire Anna Karénine. L’écrivain doit descendre en lui-même, loin de « ses connaissances supérieures ». Il laisse alors ses rêveries le porter. La nuit, il visite les îles de Thaïlande, les fjords de Norvège, la savane d’Afrique et se réveille dans un hôtel particulier parisien, au-dessus d’une rue grouillante d’Irma la douce ou dans la datcha du docteur Jivago. La journée, il s’entretient avec des personnages imaginaires, « entre schizophrénie et littérature ». Écrire est effectivement un « paradoxe fabuleux », car c’est « un refuge à l’abri du monde et un moyen de l’atteindre ».

Ainsi :

« Je suis écrivain

Je ne suis ni là où je suis, ni là où je ne suis pas

Vous pouvez me jeter en prison, vous ne m’enfermerez jamais

Car comme tous les écrivains, j’ai un pouvoir magique : je passe sans encombre les murailles. »

Alors que la Cour constitutionnelle avait confirmé la condamnation à perpétuité au mois de mai de cette année, la Cour suprême, le 5 juillet, casse cette décision ! L’échec de l’AKP d’Erdoğan, lors de l’élection municipale à Istanbul le mois précédent, y est sans doute pour quelque chose, les magistrats les plus avisés se disant peut-être que le vent tourne. Cependant, sa demande de remise en liberté est refusée. Est retenue contre lui l’accusation d’aide et de soutien volontaire au « Fetö », sans qu’il en soit membre. Le « Fetö » signifie « organisation terroriste » et renvoie à la confrérie de Fethullah Gülen, ancien allié islamiste d’Erdoğan, devenu son pire ennemi et accusé d’avoir fomenté le coup d’État de juillet 2016.

Devant le tribunal, Altan n’a pas hésité à dire : « Les généraux au pouvoir avaient tenté d’arracher la Turquie au monde civilisé. Aujourd’hui, Erdoğan et l’AKP sont en passe de réussir ». Il ne manque pas d’ajouter que la chute d’un tel dirigeant ne tardera guère, ce qui n’a rien de subliminal. Espérons que la sortie du livre d’Ahmet Altan va permettre de contredire son titre au plus tôt.