Qui ne s’est jamais senti autre en se regardant dans le miroir et en s’interrogeant sur l’étrangeté de ce moi ? Antoine Doinel, dans le film de Truffaut, répète inlassablement son nom dans la glace afin de se reconnaître et de s’ériger en être.

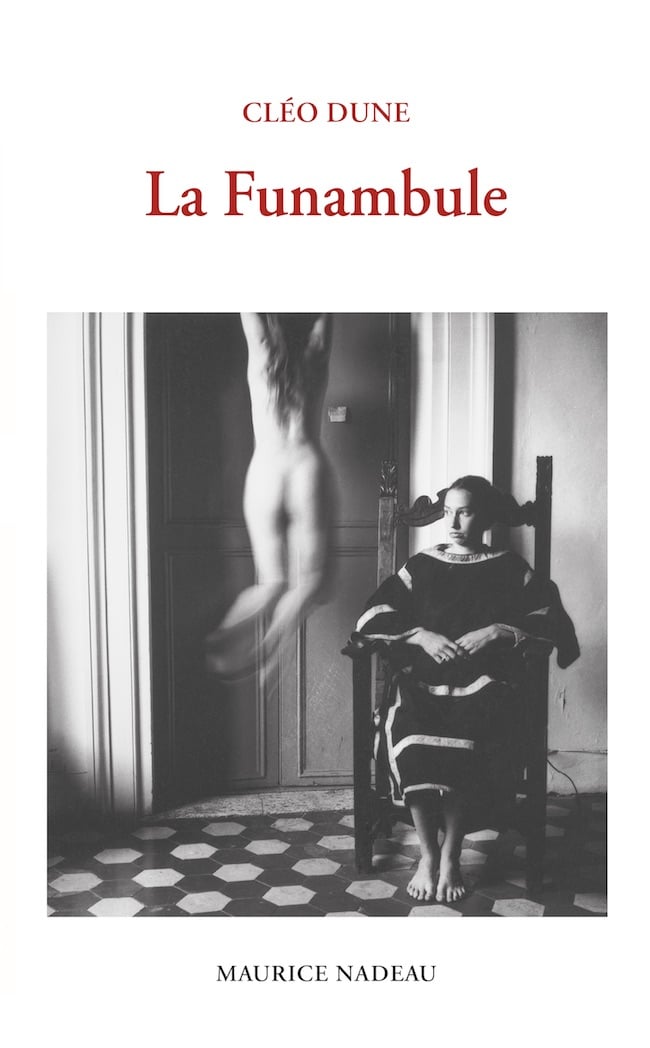

Cléo Dune, La funambule. Maurice Nadeau, 224 p., 19 €

La pédagogie de l’école maternelle s’attache, par la présence d’une glace en pleine classe, à familiariser le petit être avec son image : il doit comprendre que cet étranger qui le regarde, c’est lui. Contrairement au chien qui aboie contre lui-même. Mais voilà, l’adulte advenu, sous l’effet d’un quelconque choc ou traumatisme, ne saura plus qu’il est lui : étranger à soi, il aura perdu tous ses repères et errera dans ce monde en totale incompréhension, en hébétude, oublieux de toute marque. Sa vie tenait à un fil, sur lequel évoluait, telle une funambule, la voix qui nous parle ici, dans ce livre, jusqu’à la chute, la perte d’équilibre, le saut dans l’immémoire. Et après cela l’errance à la recherche, peut-être, d’un être neuf. D’un moi reconstitué. Tel est le thème de ce roman de Cléo Dune. Savamment tissé à partir d’une trame déconstruite toute derridienne.

Au départ est donc ce fil tendu sous le chapiteau et la funambule glissant un pas hésitant où s’écorchent et s’ensanglantent ses pieds, au-dessus d’un public hilare abrité sous l’anonymat de ses faces : « taches », ainsi se nomme l’humanité. Nous sommes au cirque, suivant du regard « cette fulgurance bancale sur son fil silencieux ». Jusqu’à l’accident, l’attraction du vide, la « voltigeuse déliée ». Et c’est la chute. Et c’est l’oubli. Commence alors un autre monde, celui de l’immémoire, de l’inconscience, de l’errance en vue d’une quelconque et incertaine appropriation, et d’abord cette image dans le miroir que la narratrice ne sait, ne veut reconnaître : « Le miroir narquois qui la toise sur son passage, elle l’évite ». Tout est à découvrir, et des autres, et d’elle-même. Mais que reste-t-il quand tout est oublié ? La première approche est ce livre que la narratrice voit comme « barbouillis d’encre sombre » et qui lui tient compagnie, sans pouvoir le lire, comme un « talisman renfermant des myriades de voix ». Puis son visage, inévitablement, qui n’est qu’un « masque figé qui comprime ses gestes dans une inconfortable cage », d’où ne sortent – tel Orphée revu par Cocteau crachant des bandelettes télégraphiques – que « des mots d’usage vidés de leur sens ». L’image coctalienne s’impose alors : « De son nez s’échappent des fils qui se cousent autour de ses membres comme pour la faire une pelote méconnaissable qui ondule lentement ». Non, elle n’est pas elle, elle se voit autre, « son corps s’enfuit pour devenir un ailleurs de jambes étrangères, sa bouche pincée s’enfle de mystère, la forme des hanches révèle une origine lointaine dont le corps est le dépositaire », écrit Cléo Dune.

Au départ est donc ce fil tendu sous le chapiteau et la funambule glissant un pas hésitant où s’écorchent et s’ensanglantent ses pieds, au-dessus d’un public hilare abrité sous l’anonymat de ses faces : « taches », ainsi se nomme l’humanité. Nous sommes au cirque, suivant du regard « cette fulgurance bancale sur son fil silencieux ». Jusqu’à l’accident, l’attraction du vide, la « voltigeuse déliée ». Et c’est la chute. Et c’est l’oubli. Commence alors un autre monde, celui de l’immémoire, de l’inconscience, de l’errance en vue d’une quelconque et incertaine appropriation, et d’abord cette image dans le miroir que la narratrice ne sait, ne veut reconnaître : « Le miroir narquois qui la toise sur son passage, elle l’évite ». Tout est à découvrir, et des autres, et d’elle-même. Mais que reste-t-il quand tout est oublié ? La première approche est ce livre que la narratrice voit comme « barbouillis d’encre sombre » et qui lui tient compagnie, sans pouvoir le lire, comme un « talisman renfermant des myriades de voix ». Puis son visage, inévitablement, qui n’est qu’un « masque figé qui comprime ses gestes dans une inconfortable cage », d’où ne sortent – tel Orphée revu par Cocteau crachant des bandelettes télégraphiques – que « des mots d’usage vidés de leur sens ». L’image coctalienne s’impose alors : « De son nez s’échappent des fils qui se cousent autour de ses membres comme pour la faire une pelote méconnaissable qui ondule lentement ». Non, elle n’est pas elle, elle se voit autre, « son corps s’enfuit pour devenir un ailleurs de jambes étrangères, sa bouche pincée s’enfle de mystère, la forme des hanches révèle une origine lointaine dont le corps est le dépositaire », écrit Cléo Dune.

Tout est mobile et déformé, tout est « état vaporeux », évanescence. De là qu’elle ne sait reconnaître ni nommer ces événements si ordinaires, ses étapes, que sont l’alimentation, la déjection, les menstrues, le sexe, l’amant, l’amie, les vieux : « Perte immense de son corps ». Car cette étrangère à elle-même « se laisse emporter par son rêve d’images ». Sommes-nous dans la caverne de Platon, et la vie n’est-elle que projection d’ombres que nous avons la faiblesse ou l’habitude de croire réelles et vraies ? Quant au paysage à l’entour de cette « jeune fille perdue dans la jungle des villes » − cette place qu’elle traverse, où l’on reconnaît la présence « narquoise » de « l’ange doré » de l’innomée Bastille −, il est animé pareillement d’incertains mouvements : « Les immeubles, elle les voit se pencher par saccades, dignement sur son passage, puis perdre l’équilibre ». C’est donc le monde entier − la Création − qui bascule, promis à la chute. Cette désappartenance atteint même la projection graphique de la personne qui a perdu son ombre – Chamisso n’est pas loin, et son Schlemihl : « Elle rattrape son ombre qui manquait une fois de plus de la trahir, la plie soigneusement, la berce contre elle, enfant endormi, et s’introduit avec elle dans l’armoire pour disparaître. »

Récit fantastique et, tout à la fois, métaphysique, La funambule de Cléo Dune pourrait bien faire date dans la littérature du moment. Novatrice, tout en jalonnant son parcours de miettes littéraires ou philosophiques, tournée non vers soi, vers ce moi qui lui laisse en bouche un « parfum d’amertume », ce « petit moi perdu », cette jeune romancière, qui fait table rase de l’intimisme, du nombrilisme, de l’exhibitionnisme et de la complaisance people qui trop souvent tiennent lieu aujourd’hui d’avancées littéraires, nous propose une vision problématique de notre présence au monde qui traduit à merveille l’inquiétude et l’incertitude. Ou le vertige. Le vertige du néant et l’attraction du rien : délitement, dissolution des corps. Alors, quel monde pour cette jeunesse qui ouvre les yeux et voit s’écrouler l’Empire dans l’immense craquellement universel ? Sauf à penser que ce constat, servi par le style de Cléo Dune qui n’est que transe et mirobolante défaite du langage – ce « miroir sans voix » −, ouvre, peut-être, une fenêtre sur l’espoir. Cette « brume d’inconscience » apparaîtra finalement comme « l’état le plus parfait ». Et ce sera le triomphe du détachement et de l’indifférence : le zen. Et le lecteur attentif à la chute n’a pu, de toute la nuit, fermer l’œil avant de refermer ce livre, « ivre de liberté ».