Depuis l’Éloge de la mouche de Lucien (IIe siècle de notre ère) jusqu’au traité de Leon Battista Alberti, Musca, le rôle de la mouche dans la rhétorique et les arts a été bien étudié. Peter Geimer propose, dans Mouches. Un portrait, une histoire culturelle de cet insecte dérangeant et familier, inutile et peu digne de pitié (même lorsqu’elles se débattent sur du papier tue-mouches), bien que des artistes ou des naturalistes aient tenté d’inverser la perspective et de lui donner un véritable regard.

Peter Geimer est historien de l’art (auteur, entre autres, des Couleurs du passé, Macula, 2022) et de Images par accident. Une histoire des surgissements photographiques, Les presses du réel, 2018, pour s’en tenir à ses livres traduits en français), mais il s’intéresse aussi à l’histoire des sciences. Mouches. Un portrait est au croisement des deux et propose aussi bien l’analyse de planches naturalistes et des considérations entomologiques que l’examen de peintures, de photographies, de films et de textes représentant l’insecte. C’est ce qui fait sa richesse et sa fantaisie.

Avant d’avoir une fonction réflexive, la mouche dans les arts est là pour une raison toute simple : sa présence accompagne le travail du peintre ou de l’écrivain. Le caractère ordinaire et commun de la mouche, dans presque toutes les latitudes, mais aussi son caractère inoffensif, en font un animal presque familier, même s’il est rarement individualisé. Le paradoxe ici, c’est que la mouche accompagne le travail de l’écrivain tout en l’en distrayant. Deux expressions en français disent bien ce paradoxe. Pour se concentrer, il faut pouvoir entendre une mouche voler, c’est-à-dire avoir le silence ; mais il ne faut pas regarder voler les mouches, c’est-à-dire laisser distraire son attention. Chez Paul Valéry, l’attention perturbée par la mouche est inséparable de l’inattention de la mouche elle-même :

« – Vous voyez l’esprit comme une mouche qui vole par-ci, par-là… se pose et repart…

– Oui. Pas tout à fait. Mais l’instabilité, – la discontinuité, – l’irrégularité de la mouche représentent bien…

– L’esprit d’un idiot.

– L’état ordinaire du nôtre. Ordinaire n’est pas le mot. L’état de… non-attention, qui est évidemment le plus fréquent. » (L’idée fixe)

La mouche distrait l’artiste au travail, mais l’écrivain reconnaît en elle des traits de son propre travail, de son style : discontinuité, irrégularité. Sans s’identifier entièrement à elle – comme l’artiste le ferait avec le singe, par exemple –, il reconnaît dans son vol, mais aussi dans sa marche, une forme d’écriture.

La présence de la mouche dans les arts permet de mettre en évidence des questions d’échelle et des problèmes de focale et de point de vue, que Peter Geimer analyse dans son livre. Le détail de la mouche n’est ainsi pas seulement une illusion, un trompe-l’œil, même s’il joue ce rôle dans les tableaux de la Renaissance et qu’il alimente de nombreuses anecdotes, plus ou moins apocryphes à ce sujet, de personnes, parmi les plus avisées, cherchant à chasser la mouche impunément posée sur le cadre ou sur le voile d’une nonne. Dans Détails, Daniel Arasse lui-même confie s’être récrié devant l’incurie du Metropolitan Museum de New York qui laissait des mouches se poser sur des tableaux et avoir tenté de chasser celle qui se serait malencontreusement posée sur le cadre d’une madone de Crivelli (vers 1480). Il est peu vraisemblable que Daniel Arasse se soit vraiment laissé tromper par un détail aussi stéréotypé de la peinture de cette époque. Mais l’anecdote lui permet de rappeler la fonction transgressive de la mouche qui trouble la frontière entre réel et représentation, entre champ et hors-champ, entre cadre et hors cadre. La « métalepse » permet de réfléchir à des questions d’échelle. En effet, sur le tableau de Crivelli, la mouche est à sa taille réelle, quand les personnages du tableau ne sont pas à taille humaine, ce qui est une façon de désigner la peinture comme peinture. Mais en même temps, la mouche révèle le talent du peintre comme peintre, c’est-à-dire dans sa capacité mimétique. C’est évidemment ce qui trompe le regard mais aussi ce qui révèle la capacité de l’art à faire varier les échelles. La présence de plusieurs échelles fait coexister différents plans. L’ambivalence repose sur ce que la plus parfaite illusion de réalité est contredite par le fait que la mouche, en particulier lorsqu’elle se situe au bord du cadre, désigne la peinture comme illusion et non comme réalité.

Dans les textes, ce problème d’échelle peut s’exprimer dans la relation élaborée entre la petitesse de l’insecte et l’ampleur d’une catastrophe. Ainsi, peu de temps avant le début de la Première Guerre mondiale, Robert Musil note dans son Journal : « Fin juillet. Une mouche meurt : guerre mondiale ». Peter Geimer rapproche cette étrange notation du court-métrage d’Olly Willimas, The Fly (Gare à la mouche, 2014). Un homme attend dans une voiture ses deux complices qui sont en train de braquer une banque. Il tente de chasser une mouche qui s’est posée sur le pare-brise avec les essuie-glaces, mais il n’y parvient pas. Son effort devient de plus en plus tendu et paniqué et la scène se termine en carnage. À taille minuscule, perturbation maximale. L’histoire, qu’elle soit petite ou grande, s’exprime sous la forme d’un insecte associé depuis longtemps à la réalité et à la mort et son imaginaire.

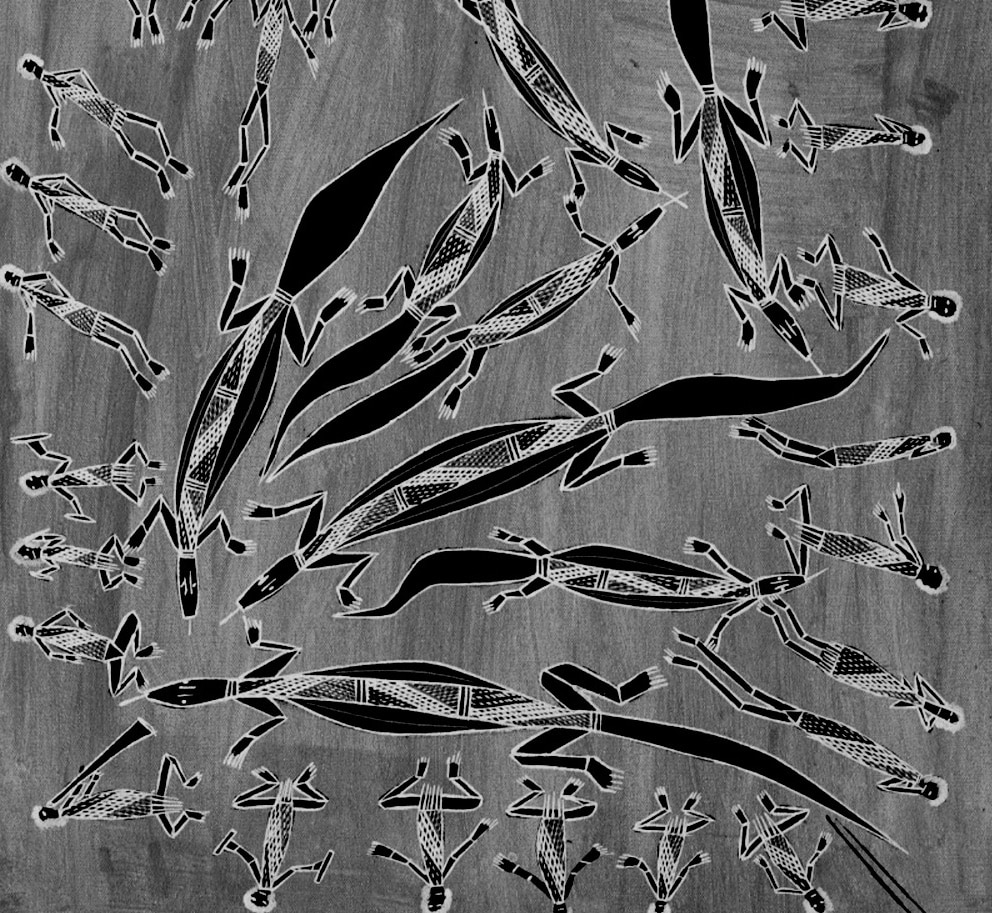

Le point de vue de la mouche a retenu également l’attention des peintres et des écrivains. « Ses yeux à facettes sont légendaires. Bien qu’immobiles, ils offrent avec leurs milliers d’unités optiques (ommatidies) un champ visuel incomparablement plus grand que l’œil de l’homme. » Peter Geimer décrit plusieurs œuvres dans lesquelles ce regard suscite la fascination des écrivains ou des artistes. La mouche, avec son œil à 3 000 facettes et son vol angulaire à mouvements saccadés, est une analogie animalière pour évoquer le point de vue (et, dans les premières décennies du cinéma, la caméra à manivelle et son objectif (et son bruit). J’ajoute que dans des romans français très récents, Bristol de Jean Echenoz et Trésor caché de Pascal Quignard, tous deux sortis en 2025, des mouches tournent et vrombissent. Dans Bristol, l’œil est dans l’insecte et regarde le personnage, qui ne le supporte pas et finit par la tuer. Mais c’est bien le narrateur qui se fait mouche en proposant une lecture rapprochée et myope des situations. Au même instant, aux antipodes, cet œil est digressif, il pratique « la filature par le zigzag » voltige et saute sans cesse du gros plan au détail, du présent à la mémoire, de l’intérieur de la conscience au paquet de cigarettes sur la table, change d’échelle souvent à l’intérieur d’une seule phrase, traverse une couche de réalité et ressort ailleurs.

Dans tous ces exemples, les mouches font irruption – comme sur une plaque photographique ou sur l’objectif d’une caméra. « Le mode de leur apparition est souvent celui de la perturbation. » Pourtant, les traces qu’elles laissent sont souvent durables. Ainsi, l’insecte mal-aimé devient objet de méditation et de pensée, allégorie ou miroir.