Après la traduction de Maîtresses d’autrefois l’an passé, coécrit en 1981 avec Rozsika Parker, il y avait de bonnes raisons de se réjouir que paraisse en français un autre jalon dans l’œuvre considérable de l’historienne de l’art Griselda Pollock. Hélas, Gauguin, le genre et la race, initialement publié en 1992, ne fait guère que troquer un mythe contre un autre : à celui, trompeur, des avant-gardes progressistes, l’autrice substitue le mythe, réducteur, d’avant-gardes rétrogrades, avec Gauguin pour oracle.

La première référence que mentionne Pollock au début de son bref essai permet d’en préciser le contexte intellectuel d’écriture et l’orientation épistémologique. Il s’agit de « Virilité et domination dans la peinture d’avant-garde du début du XXe siècle », un article paru en 1973 dans la revue Artforum, dû à une autre pionnière de l’histoire de l’art féministe, Carol Duncan, qui y soutenait qu’en dépit de l’historiographie moderniste sur ce sujet, l’art avant-gardiste était, du point de vue des représentations des relations entre hommes et femmes, « culturellement régressif et historiquement réactionnaire ». « Ce point n’a besoin d’être souligné », ajoutait Duncan, « que parce qu’on nous dit souvent que la tradition de l’avant-garde incarne nos idéaux libéraux les plus progressistes. » En d’autres termes, à la stratégie d’affirmation de la domination masculine tacitement mise en œuvre par les artistes d’avant-garde à travers d’innombrables nus féminins, Duncan répliquait par une stratégie d’explicitation de ce ressort lui-même stratégiquement escamoté par l’histoire de l’art devenue majoritaire après avoir embrassé la cause du modernisme.

Un certain nombre de points étayant cette démonstration pouvaient être discutés – le choix d’attribuer à l’Autoportrait de Paula Mendersohn-Becker (1906, Kunstmuseum, Bâle) une puissance que Duncan déniait à la Carmelina (1903, musée des Beaux-Arts, Boston) d’Henri Matisse ; celui d’ériger Les Demoiselles d’Avignon (1907, MoMA, New York) en parangon de « l’antihumanisme sexiste » ; le fait de ne pas s’arrêter sur les nus d’Henri de Toulouse-Lautrec et de ne rien dire de ceux d’Egon Schiele, etc. – mais la position de l’historienne de l’art avait le mérite d’exposer clairement le rapport de force qu’il importait alors d’inverser. Et qu’il importe toujours d’inverser, vaut-il de répéter, à rebours de la petite musique un brin crispante du retour de bâton qui voudrait que l’histoire de l’art actuelle, notamment féministe, soit allée trop loin dans la déconstruction des préjugés et des présupposés informant les représentations artistiques aussi bien que les édifices discursifs qui les sous-tendent, comme si la réaction avait besoin d’une raison et non d’un prétexte pour réagir.

A priori, donc, l’essai de Pollock fait partie de ce mouvement salutaire et continu, même si son propre positionnement stratégique demeure plus allusif que chez Duncan, tant il est obscurci par sa focalisation sur la figure de Gauguin. Un biais que renforce en partie la version en français du titre original anglais : Avant-Garde Gambits 1888-1893: Gender and the Colour of Art History (Gambits d’avant-garde 1888-1893. Le genre et la couleur de l’histoire de l’art au lieu de Gauguin, le genre et la race. L’avant-garde artistique des années 1880-1890, on ne sait pourquoi la périodisation a elle aussi changé), même si l’essentiel du livre porte bel et bien sur Gauguin. Aux yeux de l’autrice, en effet, « par ses stratégies de carrière calculées, Gauguin est un paradigme de l’avant-gardisme des années 1880-1890 ».

Cet « avant-gardisme » se caractérise, selon Pollock, par la pratique d’un jeu à trois bandes, qui tient cependant moins du billard que des échecs, puisqu’elle l’assimile à un gambit, ce « coup » qui consiste à sacrifier l’une de ses pièces maîtresses pour remporter la partie. Introduite en 1988 dans son précédent ouvrage, Vision and Difference: Feminism, Femininity and the Histories of Art, la notion de gambit renvoie chez Pollock à « un jeu tripartite de référence (déterminer le dernier coup joué), de déférence (reconnaître qui a joué ce coup décisif) et de différence (une intervention délibérée effectuée dans l’espoir de prendre le contrôle de la partie grâce à un nouveau coup) », comme elle le rappelle dans la préface à la réédition de son livre en 2024.

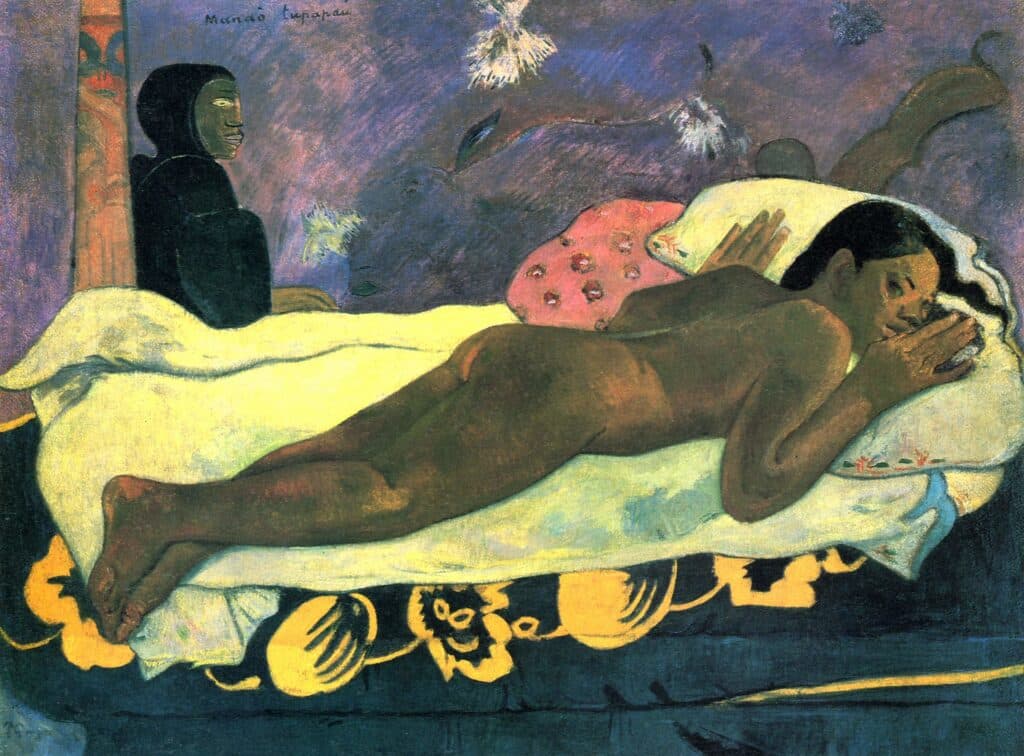

Avec Manao Tupapau (1892, galerie Albright-Knox, Buffalo), Gauguin réalise ainsi ce que l’historienne de l’art tient pour son « coup majeur », en ce que la peinture se présente comme une réinterprétation « tahitienne » de l’Olympia (1963, musée d’Orsay) d’Édouard Manet, même si Te Arii Vahine (1896, musée Pouchkine, Moscou) est peut-être plus proche encore de son image-source, reconnaît Pollock dans une note, et même si la position allongée sur le ventre du modèle, Teha’amana, « l’épouse » de Gauguin à Tahiti, l’affilie plus directement au pastel sur monotype d’Edgar Degas intitulé Femme nue allongée sur un divan (1885, collection particulière), qu’elle reproduit également. Aux yeux de Pollock, le gambit en question se complique de surcroît « d’un schéma typiquement œdipien : la référence au père (en l’occurrence l’artiste qui domine alors la scène ou le groupe en question), la déférence vis-à-vis de la place convoitée, et, enfin, la différence, le coup décisif par lequel l’artiste s’approprie cette place ».

Mais, tandis que Manet avait produit une scène « fermement située à Paris », ce qui n’est pas flagrant – la composition d’Olympia étant close sur un intérieur qui n’a rien de spécifiquement parisien – et qui témoigne surtout de la volonté de Pollock, qu’elle partage avec Duncan, de préserver Olympia du soupçon qu’elle fait en revanche peser sur Manao Tupapau, cette dernière peinture est dépourvue de « tout résidu de la spécificité sociale et historique si soigneusement construite par Manet ». En sorte qu’en faisant de la figure noire une incarnation de l’esprit des morts, Gauguin « marque un glissement de la noirceur à l’obscurité et à la mort ». Tout compte fait, conclut Pollock, le peintre ne fait que revenir à l’orientalisme que son prédécesseur avait au contraire perturbé, voire nié, reconduisant de cette manière un antagonisme d’arrière-garde, puisque, « sous couvert d’innovation formelle », Gauguin a « fait de ces deux femmes les deux visages d’une conception européenne de la « dame brune » qui, depuis la Renaissance, hante l’imaginaire occidental ».

Dans l’économie du livre de Griselda Pollock, cette conclusion provisoire vient, d’un côté, étayer le postulat passablement abrupt selon lequel « l’œuvre de Gauguin, à mon sens, fournit les fantasmes et la mise en scène exotique pour les récits non seulement masculinistes, mais aussi impérialistes », et, de l’autre, dresser le portrait « de ce modernisme anti-moderne » incluant, outre Gauguin, Émile Bernard et Vincent van Gogh, dont « la matrice », soutient Pollock, est « le tourisme » : « Qu’étaient Gauguin, Bernard et Van Gogh, que ce soit en Bretagne ou en Provence, si ce n’est des touristes ? », demande-t-elle. Pour preuve : « le voyage de Gauguin sous les tropiques fut fortement influencé par ces « curiosités » » qu’il vit lors de l’Exposition universelle de 1889, « même s’il s’était déjà rendu à la Martinique en 1887 », admet-elle.

Dans Le goût des autres (Flammarion, 2007), Benoît de L’Estoile a opportunément rappelé en des termes voisins que la découverte que fit Antonin Artaud du théâtre balinais lors de l’Exposition coloniale de 1931 fut « la matrice du Théâtre et son double ». Au contraire du schéma qu’adopte Pollock, L’Estoile n’en déduit pas pour autant que ce livre a davantage contribué au discours colonialiste ou orientaliste qu’au renouvellement des formes du théâtre moderne ; pas plus que Sarah Ligner, dans le catalogue de l’exposition Peintures des lointains (Musée du Quai Branly, Skira, 2018), ne conclut de la présentation d’œuvres de Gauguin et de Manet à l’exposition de 1931 que celles-ci étaient du même acabit que « l’art colonial » qui y était célébré. Le fait que « l’art colonial annexe très volontiers ce qui relève de l’Orientalisme et de l’Exotisme », comme l’écrivait José Mélila en 1943 pour s’en réjouir, implique davantage un coup de force de sa part que la réussite posthume du coup de dés qu’aurait hypothétiquement réalisé Gauguin un demi-siècle plus tôt afin d’être admis dans le cénacle assez peu prisé des artistes d’avant-garde des peintres aux colonies.

Rondement menée, la démonstration de Pollock se révèle donc redoutablement elliptique, et par conséquent éminemment problématique, qu’elle porte sur l’artiste lui-même, sur l’avant-garde qu’il est censé représenter, ou sur le modèle interprétatif qui en dévoilerait la double imposture. Écrire par exemple : « Gauguin, l’artiste colonial », c’est tout de même faire l’impasse sur l’une de ses interpellations les plus souvent citées d’après ses Écrits d’un sauvage (Gallimard, 1974) : « Oh ! braves gens de la métropole, vous ne connaissez pas ce que c’est qu’un gendarme aux colonies. Venez-y voir et vous verrez un genre d’immondices que vous ne pouvez soupçonner. » Le ranger parmi les artistes « blancs » de l’époque, c’est feindre d’ignorer que Gauguin avait des origines péruviennes, et donc opter pour une optique racisée à géométrie variable. Expliquer qu’en se mariant à Teha’amana, « Gauguin obtient ce qui lui est nécessaire pour fonctionner en tant qu’artiste », c’est-à-dire, en l’espèce, avoir auprès de lui quelqu’un pour lui faire la cuisine, assouvir ses désirs sexuels et lui fournir gratuitement un modèle, c’est aller un peu vite en besogne, d’autant que si « Teha’amana, de son propre point de vue, n’était pas une prostituée », comme l’avance Pollock, on serait curieux de connaître « son propre point de vue » sur tous ces aspects la concernant, ce qui n’est pas le cas.

Dans un tout autre registre, mais qui n’est pas sans rapport sous sa plume, tenir « l’innovation formelle » pour stratégique, c’est la tenir pour nulle d’un point de vue artistique, et donc ressusciter la vieille dichotomie entre forme et fond qui voudrait qu’un changement de forme ne change rien au contenu, alors qu’en reproduisant le Bain maure de Jean-Léon Gérôme (1870, musée des Beaux-Arts, Boston) en vis-à-vis d’une telle assertion, Pollock l’invalide en voulant l’illustrer.

Car enfin, comme l’a souligné Linda Nochlin en 1982 dans « L’Orient imaginaire », à partir de Gérôme, justement, le grand pourvoyeur de « fantasmes » joliment composés pour alimenter « les récits non seulement masculinistes, mais aussi impérialistes », c’était bien l’art officiel, académique, historiciste et pompier. Que les avant-gardes y aient apporté leur contribution mérite évidemment d’être signalé, et qu’il ait fallu attendre le tournant critique et féministe de l’histoire de l’art des années 1970 pour que ce rappel ait lieu mérite aussi d’être salué. Mais pareille réécriture de l’histoire se tire une balle dans le pied (le gambit désigne littéralement un croche-patte) lorsqu’en cherchant à repolitiser une situation historique donnée elle en vient à la dépolitiser. Tout se passe en effet comme si les avant-gardes ne s’étaient pas constituées comme un projet artistico-politique contestataire de l’ordre établi, mais à seule fin de consolider cet ordre qui, s’il s’en est aperçu, s’est montré curieusement ingrat à leur égard.

Une grande partie de la confusion entourant ces questions vient de ce que ni Duncan ni Pollock, et à vrai dire pas grand-monde, ne distinguent le modernisme, qui caractérise effectivement l’art de Manet ou de Gauguin, de l’avant-gardisme auquel ils n’appartenaient pas, et dont Peter Bürger répétait dès 1974 dans sa Théorie de l’avant-garde, puisqu’il en était manifestement besoin, qu’il se caractérise par un horizon révolutionnaire. Cet horizon n’est évoqué par Pollock que pour dire que l’avant-garde des années 1880 n’a pas su l’atteindre, tout en ayant admis au début de son livre que, « dans les années 1880 et 1890, personne n’utilisait l’expression « avant-garde » ». Ce qui ne fait qu’augmenter la confusion, tout en étant pour partie inexact – le critique d’art Louis-Edmond Duranty emploie le mot dans La nouvelle peinture en 1876 –, mais symptomatique d’un procédé qui use d’autant plus commodément d’une notion qu’elle l’a coupée de son assise historique et privée de son ambition théorique. À l’usage – à l’usure –, « avant-garde » est ainsi devenu une sorte de mot-valise-passe-partout, autorisant par exemple Laurence des Cars à parler d’« un archaïsme d’avant-garde » à propos des préraphaélites anglais (Les préraphaélites. Un modernisme à l’anglaise, Gallimard, 1999), dont Pollock avait relevé à juste titre les accointances avec les valeurs victoriennes remises à l’honneur à l’ère Thatcher dans un article du milieu des années 1980 (« L’art, les écoles d’art et la culture : L’individualisme après la mort de l’artiste », 1985-1986, traduit dans Féminisme et pédagogie au cœur des formations artistiques : 40 ans d’expérience, Villa Arson, 2025).

Avec Gauguin, le genre et la race, l’autrice semble donc avoir un peu perdu de sa rigueur critique, imposant une définition de l’avant-garde objectivement insuffisante – elle correspondrait à « la culture d’un groupe » – et qui a quelque chose de subjectivement suffisant – elle serait « une structure de production artistique fondée sur une succession de coups similaires à ceux du jeu d’échecs ». Inévitablement, le modèle explicatif fondé de bout en bout sur une logique de stratégie artistique et sociale se brise sur la réalité historique. « En tant que nouveau gambit » – puisque c’est ainsi qu’elle présente cette « fiction » que serait selon elle La Nuit étoilée de Van Gogh (1889, MoMA, New York), ce dont disconviendraient certainement son auteur et Albert Boime avec lui, dont la monographie qu’il lui a consacrée met au contraire en évidence l’ambition réaliste de Van Gogh (La Nuit étoilée. L’histoire de la matière et la matière de l’histoire, Adam Biro, 1990) –, en tant que tel, donc, ce gambit « fut un échec total ».

Le fait que le constat de Pollock sur Van Gogh – puisqu’en dépit de l’évidence elle ne dit pas que Gauguin n’a lui non plus jamais connu de véritable succès – rejoigne celui de Béatrice Joyeux-Prunel à propos de ce dernier, dont elle écrit cette fois sans ambages qu’il alla « chercher fortune » aux antipodes, mais qu’il « se trompait. Il partit très loin et s’enlisa dans une misère dont il mourut » (Les avant-gardes artistiques. 1848-1918. Une histoire transnationale, Gallimard, 2015), ce fait ouvre lui-même à un double constat : en surestimant l’ingéniosité carriériste des artistes et en sous-estimant d’autant leur génie artistique, l’analyse stratégique que partagent les deux historiennes de l’art s’avère d’autant moins propre à décrire leurs œuvres qu’elle favorise des interprétations contrefactuelles sur les intentions de leurs auteurs ; et elle finit par produire (peut-être inconsciemment chez Pollock mais pas chez Joyeux-Prunel) des jugements de valeur en parfaite adéquation, cette fois, avec la rhétorique anti-moderniste.

Aux premières pages de son article de 1973, Carol Duncan reprenait le lieu commun selon lequel « l’avant-garde est devenue l’art officiel de notre temps », en observant que si « elle occupe une telle place », c’est qu’« elle est idéologiquement utile ». En découvrant la définition que propose Griselda Pollock du gambit, on s’est surpris à songer qu’elle aurait pu la tirer – sans doute avec davantage de profit – des observations que formulait dès 1935, dans ses « Reflections on Classicism and Romanticism », l’historien de l’art marxiste Frederick Antal, qu’elle apprécie, au sujet de la carrière artistique et politique d’un artiste assez rarement qualifié d’avant-gardiste, sinon de manière rhétorique précisément : Jacques-Louis David, dont les peintures référent beaucoup, diffèrent assez peu et défèrent énormément. Que Pollock n’envisage pas, semble-t-il, à quel point la place qu’elle réserve à Gauguin peut, elle aussi, être « idéologiquement utile », ne laisse pas d’étonner, d’autant plus qu’elle pose un voile inattendu sur la modernité de sa propre entreprise critique.