Bertrand Russell a appelé ces essais « impopulaires » car « ils contiennent plusieurs phrases que certains enfants de dix ans anormalement stupides pourraient trouver assez déconcertantes ». Mais c’est une antiphrase, car les adultes normalement intelligents en tireront grand bénéfice.

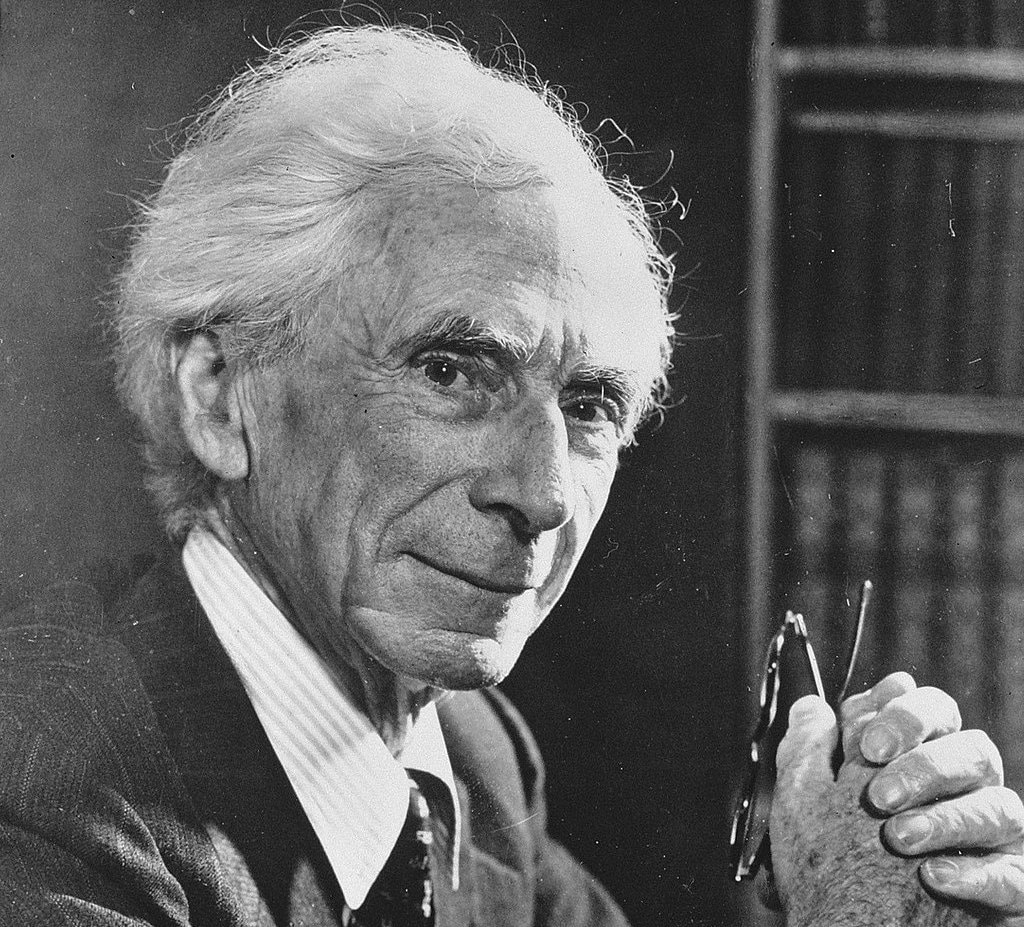

À côté de son œuvre de mathématicien et de philosophe, qui fit de lui l’un des créateurs de la logique contemporaine et de la philosophie analytique, Russell écrivit de nombreux livres et essais qui reflètent ses engagements politiques et sociaux, sur notamment la démocratie allemande, le bolchévisme, la Chine, la guerre, l’éducation, le mariage, la morale et la religion. Au cours d’une longue carrière qui le mena de Cambridge aux États-Unis, de la prison de Brixton où il fut emprisonné pour pacifisme en 1918 au Tribunal Russell qu’il créa pour juger les crimes de guerre au Vietnam, le petit-fils d’un Premier ministre de la reine Victoria fut au vingtième siècle l’une des grandes incarnations de l’intellectuel public qui se dresse face aux pouvoirs. Aristocrate né dans une famille libérale de parents athées et socialistes, celui qui devint lord en 1931 fut éduqué par des précepteurs et ne fréquenta aucune institution scolaire avant dix-huit ans, lisant Euclide et les classiques comme l’avait fait, une génération auparavant, son parrain John Stuart Mill.

Cela le prédisposa sans doute aux convictions défendues dans ce livre selon lesquelles l’esprit de solitude est indispensable à l’éducation et l’individualisme est l’assise de la vraie démocratie, ce malgré l’attirance qu’il éprouva toute sa vie pour le socialisme et le communisme, sans jamais s’accorder avec les principes marxistes, comme il l’explique dans un essai de 1937, « Pourquoi je ne suis pas communiste ». Ses opinions sur le mariage, sa défense de l’union libre et de l’éducation sans préceptes étatiques, ne plaisaient pas aux autorités des institutions qui l’employaient. Ainsi, une cabale menée par des conservateurs américains en 1940 parvint à l’écarter de son enseignement au City College de New York, au moment même où il donnait à Harvard les conférences William James et était le sujet d’un volume de la Library of Living Philosophers, qu’on appelle souvent « le prix Nobel de la philosophie » (il eut plus tard celui de littérature). Les honneurs académiques ne compensent pas la bêtise dévote et puritaine.

Les Essais impopulaires tournent autour des thèmes favoris du rationaliste qu’était Russell, ceux du fanatisme, du dogmatisme, de la superstition, des croyances absurdes et des raisonnements fallacieux, surtout dans le domaine de la religion et de la politique. Russell défend avec constance la théorie « subversive » de la croyance qu’il énonce dans ses Essais sceptiques (Les Belles Lettres, 2011) : « Il n’est pas désirable d’admettre une proposition quand il n’y a pas de raison de supposer qu’elle est vraie », ajoutant que, si elle devenait commune, elle transformerait complètement notre vie sociale et notre système politique. Faisant écho à la fameuse déclaration de Hobbes selon laquelle, s’il était contre l’intérêt des puissants que les trois angles d’un triangle soient égaux à deux droits, cette doctrine aurait été supprimée par la mise au bûcher de tous les livres de géométrie, Russell déclare que « si on lui donnait la possibilité d’octroyer des salaires supérieurs et une meilleure nourriture à une population, il pourrait faire en sorte que la majorité de cette population croie que deux et deux fassent trois ». Méditons, après les élections américaines, cette sagace observation.

Il défend aussi avec constance l’empirisme, dans la version de Locke plutôt que celle de Hume, admettant néanmoins ses limites. Il ne cesse ici de dénoncer le pouvoir des idées religieuses, de prêcher la tolérance et la liberté, exprimant sa confiance en la science, tout en nous mettant sans cesse en garde contre ses pouvoirs destructeurs. L’une de ses têtes de Turc favorites est Hegel, qui pensait, nous dit-il, que l’histoire suit le développement logique de l’idée, et professait une foi inébranlable en la pensée, surtout la sienne, sans cesse démentie par le cours de ladite histoire. Marx n’est pas plus épargné. Russell s’oppose à tout esprit de système, et surtout à la religion. Il n’est guère difficile, même s’il n’a pas connu nos disputes contemporaines sur la place de la religion et le port de signes religieux dans l’espace public, d’imaginer ce qu’il en eût pensé, et combien il y eût vu l’emprise de la sottise et du fanatisme dans nos sociétés et leur rejet de plus en plus affirmé des idéaux de la laïcité.

Malgré le fait que les conditions politiques dans lesquelles écrit Russell ne sont plus les mêmes à notre époque, les trois options qu’il offrait en 1921 à l’avenir de l’humanité à la fin du vingtième siècle – fin de la vie humaine sur toute la planète, ou bien retour à la barbarie après une diminution catastrophique de la population sur le globe terrestre, ou bien unification du monde sous un gouvernement unique disposant du monopole des armes de guerre – restent ouvertes. Le style whig qu’incarne Russell veut qu’on décrive des traits transhistoriques de la culture et de l’esprit humain sans tenir compte des distances temporelles, au nom d’une raison invariable, qui s’oppose aux imbécilités d’hier avec la même vigueur qu’à celles d’aujourd’hui parce que ce sont les mêmes. C’est le cas avec l’un des essais les plus fameux de ce recueil : An outline of Intellectual Rubbish, qui détaille toutes les sottises que les humains peuvent croire, sans qu’ils puissent être excusés pour avoir vécu dans des périodes sombres. Ici la traduction, par ailleurs excellente, de Bernard Kreise du titre – « Un aperçu des fadaises intellectuelles » – est un peu faible [1]. On traduirait plus volontiers aujourd’hui, depuis que Harry Frankfurt a popularisé ce terme, par bullshit, « foutaise intellectuelle ». C’est l’un des amis de Russell à l’époque où ce dernier fréquentait le Bloomsbury Group, T. S. Eliot, qui employa pour la première fois la notion de bullshit dans l’un de ses poèmes, The Triumph of Bullshit (1910).

Russell dresse la liste de toutes les croyances absurdes et dangereuses que l’esprit humain est en mesure de produire quand il laisse l’émotion et le désir gouverner la raison, n’épargnant ni les théologiens ni les philosophes. Aujourd’hui, nous avons quantité de sociologues et de psychologues pour nous expliquer, preuves expérimentales à l’appui, que les humains sont irrationnels, qu’ils sont prêts à croire n’importe quoi et raisonnent n’importe comment, acceptant les complots les plus échevelés, précipitant leurs cerveaux dans des tunnels mentaux, incapables de réviser leurs croyances quand on leur montre qu’elles sont fausses. Un moraliste sarcastique comme Russell décrit les mêmes faits et nous en apprend autant sans passer par de gros volumes pontifiants bourrés de statistiques. Tout aussi actuelle est la tendance que Russell note dans un autre essai à « trouver une vertu supérieure aux opprimés », aux pauvres et aux victimes, aux nations assujetties et aux enfants malheureux. Aujourd’hui, la victimisation est l’un des ressorts les plus constants de nos émois collectifs.

On a souvent dit que Russell incarnait, au vingtième siècle, le style voltairien en philosophie, pratiquant l’ironie mordante contre la bêtise. L’humour, le style sarcastique et hautain de l’aristocrate, qui pourraient rapprocher Russell d’écrivains de tempérament conservateur comme Saki, Evelyn Waugh ou P. G. Wodehouse chez les Anglais, et de Mark Twain et H. L. Mencken aux États-Unis, sont tempérés chez lui par une confiance en la raison et un souci de la souffrance humaine dont ne témoignent pas ces derniers. Il avait adopté la devise que sa grand-mère, la comtesse Russell, avait prise dans la Bible : « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal » (Ex 23, 1), et tous ces essais sont empreints d’idéaux sociaux et réformateurs dont son petit-fils ne se départit jamais. L’ironie face à la bêtise et aux fadaises peut-elle faire bon ménage avec la défense des idéaux universalistes ? Swift, Chesterton et C. S. Lewis ont montré qu’elle pouvait faire bon ménage avec la religion. Si cette ironie implique le mépris de l’humanité, la réponse est négative. Mais chez Russell la réponse est certainement positive.

[1] Une traduction antérieure (L’Herne, 2013) donnait « fumisterie » pour rubbish.