Toutes deux sont journalistes et romancières. L’une, Dominique Sigaud, probablement plus journaliste que romancière, choisit de dresser un constat des violences faites aux filles dans différentes parties du monde. L’autre, Joumana Haddad, préfère les incarner dans quatre femmes d’une même famille. Deux approches opposées, deux écritures, pour raconter ce dont les journaux et la littérature se sont emparés depuis quelques années – un engouement, une fièvre qui, espérons-le, n’amènera pas à saturation les esprits les mieux disposés.

Dominique Sigaud, La malédiction d’être fille. Albin Michel, 240 p., 19 €

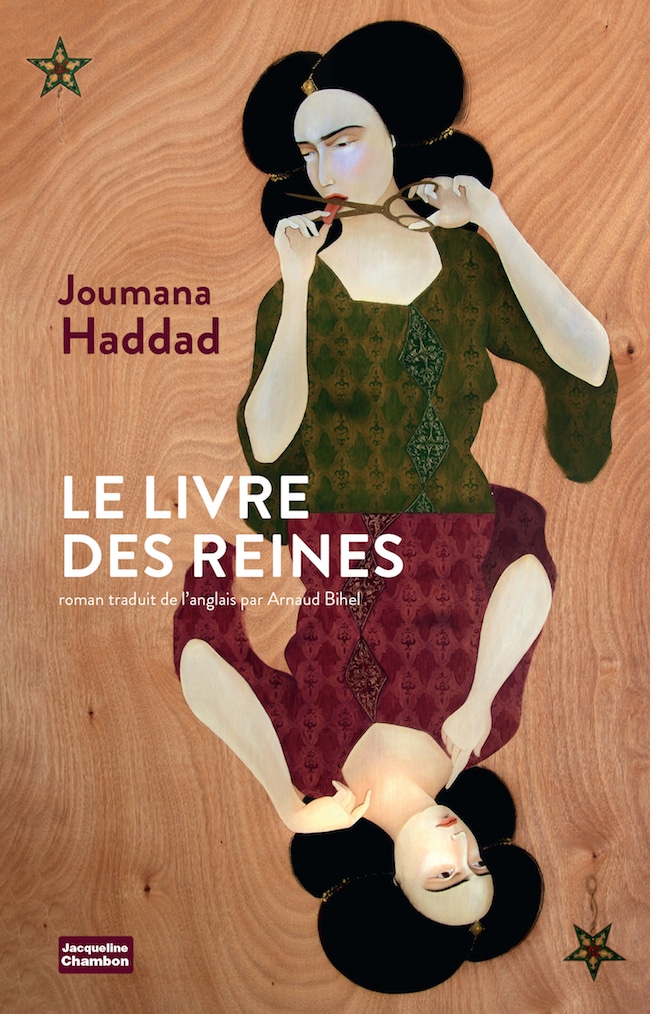

Joumana Haddad, Le livre des reines. Trad. de l’anglais (Liban) par Arnaud Bihel. Jacqueline Chambon, 272 p., 22 €

Dominique Sigaud commence par un bref récit intitulé « Mary », où elle se met elle-même en scène et qui rappelle qu’elle est aussi romancière. La petite fille qui ouvre son livre a la force et le mystère d’une apparition. Elle surgit devant l’auteure « au Sud-Soudan, en mars 1994 pendant la guerre civile avec le nord du pays […]. Elle n’a rien avec elle, ni famille, ni maison, ni chaussures, pas un objet ». Lorsque la journaliste lui demande, pour le reportage qu’elle s’apprête à écrire, quel est son plus cher désir, la petite fille lui répond sans hésiter, alors qu’elle manque de tout, qu’elle voudrait un cahier et un crayon. C’est-à-dire ce que possède l’adulte qui l’interroge. Non seulement les objets du savoir mais également être à sa place.

Dominique Sigaud intervient à titre personnel dans d’autres passages du livre, avec discrétion et modestie, et énumère, davantage qu’elle ne décrit, les horreurs et les terreurs auxquelles sont confrontées les filles et les femmes dans certains pays du monde et même en Occident. De tout cela, nous avons déjà entendu parler et nous avons connaissance, avec plus ou moins de précision. Leur liste, ici, accompagnée de chiffres, de témoignages, de citations, est aussi nécessaire qu’insoutenable : inceste, mutilation sexuelle, mariage imposé, viol en temps de guerre comme en temps de paix, traite des filles, esclavage sexuel, prostitution… L’auteure propose aussi des solutions, en fin de volume, comme la création de lieux où les filles et les femmes trouveraient refuge et protection, la création d’un code de détresse, de formations pour les professionnels de santé et les forces de l’ordre. Son livre se referme sur un constat alarmant : « Vingt ans ont passé depuis ma rencontre avec Mary. Au Soudan du Sud, à peu près rien n’a changé dans la situation des filles, je pense même qu’elle s’est plutôt dégradée. »

Dominique Sigaud © Lememage/Opale

Le livre des reines, de Joumana Haddad, n’a pas d’autre sujet ni d’autre colère. Seul diffère le traitement, chez elle avant tout littéraire, ce qui ne diminue en rien, bien au contraire, la force de la dénonciation. J’ai fait la connaissance livresque de Joumana Haddad fin 2010 ou début 2011, quand les éditions Al Dante publièrent d’elle un livre de poésie, Miroirs des passantes dans le songe, dont le titre, à mon sens, était trop « poétique » pour la violence illuminante de son contenu. C’est Le livre des reines dans sa version poème. Autant dire qu’il l’annonce, qu’il paraît l’enfanter. On trouve, dans le premier comme dans le second, l’obsession de la mort indissolublement liée au sexe. Une vision, une présence, nullement dépressives, mais énergiquement désespérées : « Oui, tout périra : tes rêves escarpés. Ton enfance que tu détesteras. Les ustensiles en cuivre sur les étagères de la cuisine. Tes idées noires pliées sous l’oreiller du rire. La tasse brisée gênée par ta compassion pour elle […] La vie commence ici. Ici, elle s’achève. Que tu sois dans un utérus ou sous terre, c’est du pareil au même. Tout se répète, princesse amère : surtout ton amertume ».

S’ensuit une litanie de la mort qui serait seulement terrible et angoissante si elle n’était pas également tonique, une série de textes rendant hommage à des femmes poètes qui se sont suicidées : Marina Tsvetaïeva, Sylvia Plath, Ingeborg Bachmann, Amelia Rosselli, et d’autres moins connues ; qui ont chacune employé un moyen différent pour mourir (noyade, overdose, balle, somnifère, pendaison, train, électrocution…), que Joumana Haddad commente, car « ma mort n’est pas mon dernier mot ». Dans Le livre des reines, on apprend que sa grand-mère s’est suicidée quand elle était enfant, en avalant de la mort aux rats, comme Qayah, la grand-mère du premier récit. Ensuite, on ne sait plus très bien ce qui appartient à la fiction ou à la biographie.

Bornons-nous à parler de Qayah. Elle avait traversé des horreurs indicibles : née à Aïntab (comme la grand-mère de Joumana), village de Turquie à population arabe, kurde, arménienne et turque, elle vécut le martyre des chrétiens arméniens, la marche sans fin, les viols répétés, fut adoptée par un couple d’Arméniens à Alep, tomba amoureuse d’un juif que ses parents adoptifs refusèrent, épousa un homme qu’ils choisirent pour elle, vécut avec lui à Deir Yassim, un village palestinien dans la banlieue de Jérusalem, avant de s’installer au Sud Liban, à la frontière de la Palestine, puis dans un quartier arménien de Beyrouth. « Une même personne peut-elle vraiment souffrir tout cela ? », se demande la petite-fille de Qayah en découvrant le cadavre de sa grand-mère, comme l’auteure a découvert le cadavre de la sienne. « Je l’ai vue gisant sur le sol de la cuisine, une écume blanche au coin des lèvres […], je ne peux me la représenter qu’allongée sur le sol, sans vie, et criant dans sa tête tous ces mots douloureux qu’elle n’avait jamais dits. Vous voyez bien qu’elle n’a pas vraiment survécu au génocide arménien ».

Le livre des reines est un hommage à la grand-mère de l’auteure et, à travers elle, aux « victimes innocentes de chaque camp […], celles qu’on ne peut observer qu’au microscope du cœur », un récit en version « Her Story », c’est-à-dire qui déplace le point de vue du masculin au féminin. Pour ce faire, l’auteure a choisi de déployer la vie de quatre femmes, arrière-grand-mère, grand-mère, mère et fille, « vaguement inspirée de l’histoire et de la géographie » de sa famille : « Qu’est-ce que la fiction, de toute façon, sinon une réalité en suspens ? » Ces femmes possèdent des prénoms proches : Qayah, Qana, Qadar, Qamar — ce qui quelquefois prête à confusion. La lettre Q, titre du roman dans l’édition originale, n’a pas été conservée dans l’édition française, à cause, probablement, de son double sens à l’oral. Le titre retenu permet, lui, de mettre l’accent sur un aspect non négligeable du roman : ses personnages féminins, bien que victimes, se comportent en guerrières, elles ne capitulent pas et possèdent l’énergie non seulement du désespoir mais aussi de l’humour et toujours de la passion. « Celles et ceux qui doivent se courber pour accomplir leur tâche sont les rois et reines anonymes de cette Terre. »

Joumana Haddad © Natalia Sancha

Le roman est écrit dans un style qui happe le lecteur, l’entraîne dans un tourbillon où parfois il se perd, les prénoms se ressemblent, le tragique se répète et l’Histoire est elle-même si confuse ! Mais où il reprend pied grâce aux détails, aux considérations qui lui permettent d’entrer dans la mentalité des personnages. Par exemple, justement, l’importance des chaussures. Un sujet qui revient tout au long du récit de la vie de Qayah, d’autant plus adéquate que celle-ci se déplace d’un village, d’un pays à un autre, pieds nus ou pas. « Aucune chaussure ne survivrait à ce périple. Est-ce que les cordonniers peuvent aussi raccommoder les pieds ? » Le père est cordonnier, ce n’est pas un hasard, il répare les chaussures des clients mais aussi celles qu’il trouve et ramasse dans la rue, dont il remplit toute une armoire : « Chaque soir il se penchait sur les dernières paires qu’il avait rapportées et passait des heures à les réparer sans relâche, comme s’il cherchait à les ramener à la vie […] Si seulement les chaussures pouvaient parler ».

La petite fille souhaite se transformer en chaussures « qui ne ressentiraient rien » ; en bottes rouges qui lui permettraient d’éviter les obstacles et d’avancer à la vitesse de l’éclair, mêlant ainsi trois contes, celui du Petit Poucet, du Petit Chaperon rouge et du Chat botté. De nouvelles chaussures pour une nouvelle vie. Ainsi se console l’enfant qui a des rêves modestes et forts, des peurs à sa mesure et à sa démesure ; une chevelure qui ressemble aux rayons du soleil ; et un appétit de vivre qui tient en respect le malheur et permet d’oublier les cicatrices, plus durables que les couteaux.