Dans les années soixante, Silvina Ocampo, écrivaine argentine majeure du XXe siècle, connue surtout pour ses nouvelles fantastiques, commence l’écriture de La promesse : au-dessus du bastingage, une femme tombe à la mer en cherchant à récupérer la broche qui s’est décrochée de son écharpe. La narratrice glisse sur l’eau et, pour ne pas mourir, entame une « remontée dans [ses] souvenirs » en dessinant un itinéraire de pensées lyriques autour des personnes connues dans sa vie. Le roman, qui se construit à partir de la succession de brefs portraits, suit l’ordre de ces remémorations capricieuses sans véritablement s’achever. « Je n’aime pas les conventions, qu’un roman ait une fin, par exemple » affirme-t-elle lors d’un entretien en 1982. Corrigé jusqu’à sa mort en 1993, La promesse confirme sans nul doute ce que Jorge Luis Borges écrivait dans la préface du recueil de nouvelles Faits divers de la Terre et du Ciel : « Silvina Ocampo est un poète, sa condition de poète exalte sa prose ».

Silvina Ocampo, La promesse, traduit de l’espagnol (Argentine) par Anne Picard, avant-propos d’Ernesto Montequin, Éditions Des Femmes-Antoinette Fouque, 133 p., 13 €

Vers Le Cap, à la dérive, une femme que l’on voit mourir se remémore au fil de l’eau la vie des autres. Pour ne pas mourir, elle pense à ceux qui l’ont entourée, ceux qu’elle a aimés, Leandro, Irene, Gabriela, mais aussi dans le désordre Marina Dongui la marchande de fruits, Aldo Bindo le tailleur, Aldo Fabrici le jardinier, Rosina López la corsetière, Norbeto Decoleto le docteur, Raúl Ciro et sa voix si belle qu’elle égare, Mirta et sa beauté acrobatique… Pour ne pas mourir, allongée sur l’eau, une femme que l’on voit mourir se souvient des moindres détails, des plus petites choses, des personnes un jour croisées, un jour adorées ou détestées. Elles apparaissent, fantomatiques et vivantes à la fois, du fond de sa mémoire qu’elle laisse flotter comme son corps sur cette mer de larmes et de vagues qu’elle désire, dont les profondeurs l’attirent. À la fin des portraits, presque toujours, c’est à la mer qu’elle revient, à la sensation douce et angoissante de son dos posé sur l’eau : « Sur le dos je me noie. Sur le dos je regarde le ciel. Sur le dos je prie. Sur le dos je repense à toute ma vie ».

La promesse repose sur ces fulgurances poétiques autour de la mer et du corps de la narratrice, si bien que l’on pourrait couper des morceaux le texte, regrouper toutes les fins de portrait et lire un long poème en prose sur l’eau, empreint d’inquiétude et de désir. Ainsi, à la fin du portrait de Gabriella la narratrice se demande : « Peut-ont faire l’amour au fond de la mer ? J’ai si souvent voulu me suicider et à présent que je pourrais le faire facilement, je ne peux pas. » Puis à la fin de celui de Leandro elle écrit : « Le goût de l’écume est un goût de nuage. Il est huit heures du soir. […] Le crépuscule accroît mon angoisse. Je voulais chanter le requiem de Brahms, mais ma voix n’est pas audible. Le vent flétrit ma voix. » Pour, à la fin du portrait de Remigio Luna penser : « Au fond de la mer je veux découvrir le sens de la vie avant de mourir ». La mer exalte les sensations de la narratrice, nourrissant d’une richesse synesthésique inouïe les passages poétiques de La promesse. Dans l’eau, la narratrice entend Brahms, s’étonne du silence de la mer, admire la couleur du ciel et des vagues, frémit au moindre frôlement des poissons et des baleines imaginaires, goûte son sel qui la rappelle à ses larmes. La mer qui porte et noie la narratrice, qui la « tue et [la] vivifie », devient dans le roman le point sensible le plus complexe, à partir duquel se déploient les pensées de la narratrice et se diffractent les différents portraits des personnages.

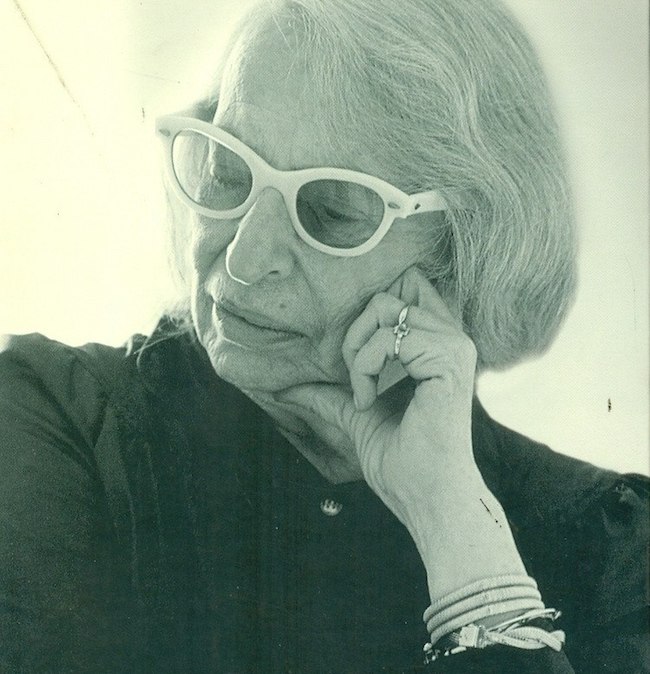

Silvina Ocampo

La force poétique de La Promesse ne pourrait être détachée de sa force romanesque. En effet, si la « condition de poète [de Silvina Ocampo] exalte sa prose », les passages les plus lyriques sont toujours liés aux portraits vifs et brefs des personnages de la vie de la narratrice. Silvina Ocampo, nouvelliste, mais aussi peintre de formation, sait dessiner avec humour et empathie, en quelques mots et dans les moindres détails, les portraits des personnes qu’elle a connues tout au long de sa vie. La première phrase du portrait du jardinier Aldo Fabrici en est un exemple magnifique : « Tout voûté, les bras formant une anse de chaque côté du corps comme s’il transportait des arrosoirs, des sceaux, ou des outils de jardin, Fabrici était un très vieux jardinier ». Son corps tout entier devient un outil de jardinage. Silvina Ocampo parvient à faire apparaître cet homme et à nous le faire voir. On l’imagine aisément avec ses « mains tentaculaires comme d’énormes patates douces ou de monstrueuses racines ». Elle laisse transparaître, en toute légèreté, les « devenirs » de ses personnages. Ici, on voit le jardinier se transformer en arrosoir comme on voit le visage de vieille Gilberta Valle devenir hirondelle, et, non sans humour, les seins de Marina Donguy la marchande de fruits devenir des oranges. Ces transformations comiques, parfois cruelles, contribuent, elles aussi, à faire de La promesse un roman poétique qui porte une pensée originale du sujet dans la société.

Silvina Ocampo révèle en effet à travers ces glissements d’images, ces portraits éclatés de la société argentine du XXe siècle où s’entremêlent les unes aux autres les différentes classes sociales, la fragilité des identités figées. Elle souligne là les évolutions et les diffractions du « moi » le plus intime qui se reflète nécessairement dans les autres « moi » et se construit, en mouvement, avec eux : « (…) à présent je suis habitée par une multitude de personnes qui perturbent ma mémoire ; je suis en train de me nourrir d’autres souvenirs. Qui suis-je donc ? Parfois, je ne me trouve pas ». Dans ce vacillement de l’identité, la narratrice comprend que son « moi » qui se désagrège ne lui appartient pas et se fait à partir de celui des autres qu’elle désire : « Je n’ai pas de vie propre, j’ai des sentiments. […] La vie des autres est devenue la mienne » écrit-elle au début du roman. C’est à travers la vie des autres, en s’y incorporant, qu’elle peut découvrir le « sens de la vie ». C’est grâce à la vie des autres qu’elle peut, avec force, se maintenir à la surface de l’eau. Eux-mêmes se diffractent et menacent de se dissoudre dans leur multiplicité : « Les visages de Leandro sont innombrables. Comment en décrire un sans détruire les autres ». La promesse déploie ainsi une pensée délicate de la construction du « moi » et de son écriture. La position allongée de la narratrice, ses yeux ouverts sur le monde et le ciel, en contact immédiat avec l’eau qui les « brûle », souligne d’ailleurs toute la dimension réflexive et introspective du roman. C’est le contact charnel avec le monde, ici le dos avec la mer, qui permet cet oubli de soi nécessaire à une ouverture plus totale au monde et à une construction mouvante du « moi »: « Au fond de la mer, j’ai bu la beauté de l’univers ».

Décrire sans détruire, Silvina Ocampo y parvient magistralement. Si certaines scènes se répètent presque mot pour mot, aucune ne s’altère. C’est en réécrivant certains passages par petites touches, en insistant sur certains détails et en travaillant sur les variations narratives que Silvina Ocampo parvient à tirer une force poétique et réflexive, qui invite aujourd’hui à relire son œuvre de nouvelliste et de poète, plutôt méconnue en France. On pense par exemple au magnifique poème « Sur le sable », extrait des Poèmes d’amour désespérés, qui résonne avec cette belle Promesse tenue : « Je voudrais pénétrer dans les profonds reflets, pénétrer dans la lumière de ces grands miroirs que la mer forme dans les sables de ses rivages, et dans leur profondeurs horizontales, loin, mourir, vivre à peine. »