La rentrée d’hiver 2026 semble prendre le contre-pied de celle de l’automne. Par rapport aux règles, aux codes, aux normes que semblent actuellement adorer beaucoup de Français – autant que ceux qui promeuvent ces normes à coups d’investissements médiatiques démesurés ou d’opportunisme servile –, cette rentrée, on aurait envie de la qualifier de sauvage. Vive, débridée, inventive, dure pour dire la dureté de la société, lancée vers les espaces où le poids de celle-ci s’allège.

Depuis un certain temps maintenant, janvier et février sont devenus une véritable rentrée littéraire. Mais une rentrée seconde, qui s’envisage par rapport à la première, d’août-septembre, électrifiée par la constellation des prix. L’automne 2025 avait été marqué par le nombre de livres centrés sur les pères, et surtout les mères, souvent manquants ou défaillants. On pouvait y voir un repli sur l’intime, un questionnement sur la transmission, un besoin de repères. Mais peut-être aussi de la prudence de la part d’éditeurs qui, dans leur majorité, font partie de grands groupes contrôlés par des patrons peu progressistes, en des temps d’incertitude politique. Même s’il y a eu heureusement des contre-exemples (Les forces de Laura Vasquez, Tovaangar de Céline Minard, Le bel obscur de Caroline Lamarche, L’entroubli de Thibault Daelman… et bien d’autres), août-septembre n’a brillé globalement ni par le saisissement par la littérature du politique et du social, ni par les audaces formelles.

En janvier et février 2026, à l’inverse, peu de grands noms, et certains préférant le pas de côté plutôt que le grand roman : J. M. G. Le Clézio avec les essais de Trois Mexique (Gallimard), Anne Serre par ses carnets de Rêve cette nuit (Verdier), Russell Banks, présent avec les trois novellas posthumes d’American Spirits (Actes Sud). Quant à Pascal Quignard, il publie Il n’y a pas de place pour la mort chez un nouvel éditeur (Éditions Hardies).

Et, dans beaucoup de textes, une manière d’attraper le monde en l’envisageant depuis ses marges. Physiques et symboliques, la forêt, l’eau, l’île, les campagnes… loin des centres de la civilisation. Sociales et politiques, avec davantage de livres sur les difficultés de gagner ou de vivre sa vie, des romans se confrontant aux violences dominantes du réel, soit par la fable, l’humour grinçant et noir, soit par le retournement contre ces violences de leur propre dureté, inscrite dans la langue. Littéraires, par un éloignement plus assuré des formes canoniques : non pas en envahissant le roman par le réel – biographique, autobiographique, sous forme d’enquête… formes abondamment présentes en août-septembre – mais grâce à des hybridations intrigantes et fécondes, à un jeu poussé entre la fiction et la réalité, où, au lieu que la seconde assèche la première, elles se revivifient l’une l’autre.

La forêt se rencontre de plus en plus dans la littérature, et pas comme simple décor. Elle accueille l’incertain, le suggestif, le doute sur les limites. Elle permet de mêler imaginaire et réel sans que l’un domine l’autre ; qu’ils se brouillent, s’amalgament bien plus qu’ils ne s’opposent. Cela éclate dans le roman enthousiasmant de Corinne Morel Darleux, Chimères tropicales (Dalva), qui use de la jungle pour abattre les frontières entre rêve et « réalité », vie et mort, passé, présent et futur, ici et ailleurs, jungle portée par une réjouissante et légère énergie, unissant plaisir de la fantaisie et émotion de différentes pertes, souffrances et maladies mentales.

Chimères tropicales est, entre autres, placé sous le patronage de Werner Herzog dont en février paraît un essai, L’avenir de la vérité (Séguier). Que le réalisateur d’Aguirre, la colère de Dieu et de Fitzcarraldo écrive sur ce thème dit assez que de nos jours la vérité ne va pas de soi, et que la fiction peut lui apporter quelque chose.

Plusieurs romans de cette rentrée abordent un autre lieu excentré : l’île. L’extinction des vaches de mer d’Adèle Rosenfeld (Grasset) se situe sur l’inhospitalière Île Béring, au large du Kamtchatka. Son héros en est le naturaliste Steller qui y a vraiment fait naufrage en 1741 mais, en prenant quelques libertés avec les faits, l’écrivaine nous transmet un vacillement stupéfiant devant la nature brute, l’animal vierge de contacts avec l’être humain, vertige et questionnement qui devraient définir notre relation au vivant et notre humanité.

Théo Casciani, dans le mystérieux Insula (P.O.L), choisit une insularité métaphorique, « un endroit où rassembler les gens et les choses que la réalité tient toujours éloignés, et je pense à cette mer cérébrale, à cette plage mentale ; cette île qu’on a dans la tête ». Insula est aussi le nom d’un jeu clandestin de réalité augmentée, dans ce qui est donc un roman d’anticipation. En cette rentrée, le pont fragile qui reliait de plus en plus littératures générale et de l’imaginaire semble consolidé. Plusieurs romans relevant de la science-fiction paraissent pleinement intégrés chez des éditeurs de littérature blanche.

La mer et son double (Sous-Sol), premier roman d’une poète, est un de ceux qui choisissent l’eau, élément souple par excellence, non figé, non limité. Julia Lepère y emploie une structure originale : deux histoires se rejoignent pour exprimer la disparition et la recherche d’identité, entrecroiser le réel et l’imaginaire, puis les superposer jusqu’à ce que le langage devienne le lieu où se tenir. Laurence Potte-Bonneville installe au contraire Fossiles (Verdier) dans un cadre minéral, mais également décentré, le désert de Platé, en Haute-Savoie où elle raconte aussi deux histoires, variant les points de vue : ceux de ses héroïnes, mais également d’experts ou de chiens de berger. Par la précision de l’écriture, les nomenclatures géologiques ou zoologiques et la toponymie deviennent poétiques.

L’idée d’une rentrée sauvage se justifie aussi par la voracité inscrite dans plusieurs titres. Dans Vorace, premier roman d’une autre poète, la Polonaise Małgorzata Lebda (Noir sur Blanc), une jeune femme revient dans son village de montagne prendre soin de ses grands-parents – l’attention au corps et à l’esprit menacés par la vieillesse est un thème qu’on retrouve chez Adèle Rosenfeld et Corinne Morel Darleux. L’écriture de Małgorzata Lebda décrit remarquablement la transmission et la nature, les bêtes des bois qui entourent le village, dans lequel un abattoir industriel fonctionne jour et nuit.

La violence du réel pointe dans des romans des campagnes. Hors champ (Buchet-Chastel), de Marie-Hélène Lafon, poursuit sa description du monde rural du Massif central. Elle insiste cette fois-ci sur les traditions familiales pesant particulièrement sur les fils, chargés d’un héritage agricole qu’ils n’ont pas toujours choisi. Dans son deuxième roman, Pauline Peyrade, dramaturge, raconte d’autres existences à la campagne, celles de précaires qui penchent plus vers la nature que vers la société ; l’écriture des Habitantes (Minuit) accorde autant de place aux animaux, aux plantes, qu’à des personnages qui n’en sont jamais séparés.

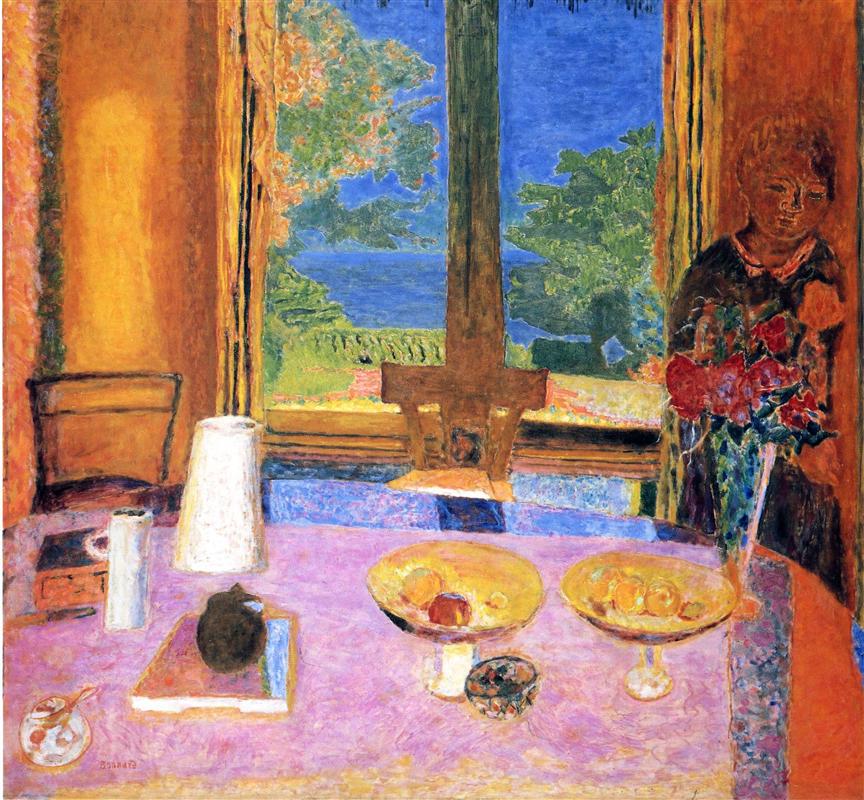

Albert Bierstadt (1866) © CC0/WikiCommons

Dans Le Sud (Flammarion), le Malaisien Tash Aw met en scène la naissance du désir et la quête d’appartenance d’un adolescent sur une terre asséchée, ferme héritée qui apparaît autant comme une richesse que comme une malédiction.

Éric Vuillard, dans Les orphelins (Actes Sud), poursuit son entrelacement de la littérature et de l’Histoire pour mettre en évidence la brutalité de la seconde. La vie brève de Billy the Kid, jeune membre des classes populaires, y résonne avec l’histoire du pouvoir et de sa confiscation aux États-Unis. Désertion de François Bégaudeau (Verticales) met en scène une forme d’enquête sur un personnage passant d’une vie française plutôt ordinaire à l’engagement dans la guerre en Syrie ; cependant, l’enquête se dérobe, le récit se déroule comme étranger aux explications trop faciles et là certainement se tient la part littéraire. Trent-sis (Cambourakis) fait référence à la fois au pavillon psychiatrique du plus grand hôpital de Casablanca, le numéro 36, et à la folie elle-même. Dans ces nouvelles, par une langue radicale et politique, sarcastique et insolente, Malika Moustadraf dénonce une société patriarcale étouffante. Cette traduction de l’arabe marocain nous fait découvrir une voix saisissante, malheureusement trop tôt disparue (2006).

L’Italien Vitaliano Trevisan, par le démesuré Works (Verdier), à la fois précis et débordant, utilise le prisme du travail dans ses différentes formes, son emprise sur les vies, pour revenir sur son histoire personnelle autant que sur l’Italie du Nord, pour laquelle le travail est une religion, peut-être mensongère dans ses mutations. Plomb, de Timothée Zourabichvili (Sabine Wespieser), met en place la montée de la tension chez un couple trop jeune grâce à une écriture très maîtrisée, et une confusion des points de vue qui déstabilise, au diapason d’une situation irrespirable.

D’autres audaces formelles expriment par l’écriture ce qui déraille socialement. Kinga Wyrzykowska, dans Princesse (Seuil), use d’un lapin comme d’un levier pour dévoiler l’absurde sous la lourde dalle des conformismes et des préjugés. Nicole Caligaris, à travers Le gogol (Verticales) fait entendre une voix, la logorrhée d’un pilier de bar qui, se plaignant du monde, se trompe d’interlocuteurs, mais ainsi le raconte et se raconte. Anne Savelli, avec Bruits (Inculte), narre une journée dans une ville, minute par minute, à travers les bruits qui tissent le fond collectif dont sont faites nos destinées urbaines. Après Le Pays des herbes debout, Jean Villemin nous lance dans le réussi Brocken (Le Dilettante) – portrait diffracté d’un homme qui se fuit et se poursuit lui-même, entre miroirs et glacier.

Enfin, l’inédit de Pierre Guyotat, Histoires de Samora Mâchel (Gallimard), fin février, comme aux frontières de la rentrée, en une parution presque intemporelle, est assurément un événement littéraire. Guyotat s’y empare de la figure du dirigeant indépendantiste du Mozambique pour en faire un personnage de son œuvre, un de ses « putains ».

Les livres cités ci-dessus sont ceux que nous avons repérés en priorité. Cela ne veut bien sûr pas dire que ce sont les seuls intéressants. D’autres illustrent également les tendances que nous avons remarquées.

Forêts

Des enfants dans la forêt, le jeu entre l’imagination et la réalité, la violence de celle-ci, puisque, chaque soir, tous les garçons doivent regagner un « Centre » : on retrouve des points communs entre Chimères tropicales et Matara du Finlandais Matias Riikonen (Les Léonides). Finlande, dont la littérature s’y entend en général à piétiner la démarcation entre poids du réel et envol de l’étrange.

Les bois abritent aussi Une forêt de Jean-Yves Jouannais (Albin Michel), où un officier américain appelé Lenz doit résoudre le problème de mainates en liberté ayant appris des chants nazis. Dans La fabrique du merveilleux de Nétonon Noël Ndjékéry (Hélice Hélas), la forêt abrite les principales forces d’opposition à une dictature, comme si par essence elle contredisait l’autoritarisme. Le premier roman de Jonas Sollberger, Viens Élie (Minuit), emmène aussi son héros dans des bois où il cherche son oiseau, puis suit une voix dans la nuit.

Îles

Avec Amrum (Paulsen), Hark Bohm fait de l’île éponyme un microcosme de l’Allemagne dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale ; le film Une enfance allemande (décembre 2025) en a été tiré. Léa Arthémise, dans Une île à l’envers (Héliotrope), et Catherine Gucher avec Rose, Marie et Dalida (Le Mot et le Reste), reviennent sur l’histoire de la Réunion, tandis que le premier roman d’Aurélien Gautherie, L’enfant du vent des Féroé (Notabilia), use d’un récit original : les objets du quotidien, les vents, une petite ville même, sont les narrateurs d’un drame familial et social au début du XXe siècle.

Deux îles en marge, l’une par sa position géographique et sa faible population, l’autre à cause de son chaos politique et sa pauvreté, sont bien représentées en cette rentrée : Haïti et l’Islande.

Dehors c’est le printemps (Sabine Wespieser) nous permet de découvrir Ásta Sigurdardóttir, étoile filante des lettres islandaises, dont la vie difficile a nourri la prose brûlante d’un unique recueil de nouvelles et de poèmes. Avec Les enfants de la forêt aux rennes (Zulma), Kristín Ómarsdóttir dénonce l’absurdité de la guerre en une fable qui place elle aussi des enfants dans une forêt. Tandis que Soixante kilos de coups durs d’Hallgrímur Helgason (Gallimard) décrit avec humour et truculence les changements qui touchent l’Islande misérable vers 1900.

Pour Haïti, Zulma réédite le classique de Marie Vieux-Chauvet, La danse sur le volcan, vibrant de l’effervescence précédant les révolutions française et haïtienne. Seghers, à l’occasion du centenaire de René Depestre, publie Rage de vivre, ses œuvres poétiques complètes, tandis que les poèmes de James Noël, Paons, paraissent Au diable vauvert. Bréviaire des anonymes de Lyonel Trouillot (Actes Sud) donne voix aux humbles de l’Haïti contemporaine pour leur éviter l’oubli, alors que, dans Je n’ai jamais dit papa (Robert Laffont), Louis-Philippe Dalembert s’adresse à son père mort pendant la dictature de « Papa Doc ». Néhémy Dahomey, par L’ordre immuable des choses (Seuil), raconte une initiation sexuelle et littéraire. Kettly Mars, avec Je ne te trouverai pas deux fois dans ce même corps (Mémoire d’encrier), trace le portrait sensuel d’une jeune femme déterminée à aimer la vie malgré le chaos de Port-au-Prince agitée par les émeutes et les gangs.

Eaux

Camille de Toledo poursuit le travail entamé avec Le fleuve qui voulait écrire. Les auditions du parlement de Loire (2021) à travers L’internationale des rivières (Verdier). Situé en 2030, ce « récit de l’avenir » imagine que des fleuves, lacs, animaux et plantes obtiennent un « droit social des entités naturelles exploitées ». Louise Browaeys place aussi Bleue comme la rivière (Phébus) à la croisée de l’essai et du roman pour lier écologie et intimité. Entre autres titres où l’on retrouve l’élément liquide, on peut citer Aqua de Gaspard Koenig, L’Observatoire) sur une guerre de l’eau dans un village, Je suis la mer d’Elin Anna Labba (Rivages) sur la lutte des Sames en Suède après l’engloutissement de leurs terres par un barrage, Si tu traverses les eaux de Justine Bo (Gallimard) sur l’exil et les questions d’identité, et Prélude à la goutte d’eau de Rémi David (Gallimard) à propos d’une crise climatique entre 2040 et 2060. Quant au premier roman de Megan Kalamei Kakimoto, Chaque goutte est un cauchemar pour l’homme (Typhon), ses héroïnes sont menacées aussi bien par la société patriarcale contemporaine d’Hawai’i que par les créatures fantastiques de ses mythes.

Voracités

Nourritures de Régis Quatresous (L’Atelier contemporain) est un attirant et inquiétant premier recueil de nouvelles, dans lequel la nourriture, « fardeau, ordure ou horreur », sert la satire. Dans la dystopie de Guillaume Aubin, Paysages voraces (La Contre Allée), les femmes, pour ne pas être dévorées par leur environnement, « l’Être », doivent consommer une substance toxique qui empoisonne aussi leur corps. Après le remarqué Créatine, Victor Malzac libère de nouveau la voix d’un personnage dans Le Monstre Mur (Les Corps conducteurs). Enfermé, celui-ci voit un monstre l’approcher peu à peu.

En 2024, le ton glaçant et chirurgical du cannibale Viande avait permis de découvrir Martin Harniček, écrivain tchèque dissident des années 1980. Viande est réédité en poche, alors qu’Albin (Monts métallifères) en est comme le préquel, dystopie féroce et drôle moquant l’arrivisme absurde d’un système totalitaire.

L’écriture contre les violences du réel

Protocoles de Constance Debré (Flammarion) n’est pas aimable : l’autrice y décrit les conditions d’exécution des condamnés à mort aux États-Unis, la dureté de l’écriture rend l’inhumanité du sujet. Celui de Pauline Delabroy-Allard avec L’immontrable (Julliard) est peut-être encore plus difficile, puisque l’autrice essaie de dire la naissance de son fils mort-né, par une écriture fragmentaire et poétique. Ton cadavre exquis, de Marion Quantin (P.O.L), décrit une relation difficile avec un père par le discours que lui tient sa fille, thanatopractrice, pendant qu’elle embaume son corps.

Fanny Taillandier, à travers Sicario Bébé (Rivages), représente des jeunes d’aujourd’hui pris entre aspirations, révolte et narcotrafic, alors qu’Un éloignement de Frédéric Fiolof (Quidam) dessine le portrait d’un migrant sans papiers dans la France actuelle. Frédéric Roux construit Boma Ye (Allia) autour du personnage de Muhammad Ali, tandis qu’Emilia Petrakis, dans son premier roman Bagarre (Les Avrils), met en scène une héroïne battante qui se réalise à travers le MMA, tout en déjouant les clichés. Autre premier roman, Underdog (Séguier) de Bruno Marsan déroule son intrigue picaresque sous le signe de Sylvester Stallone, modèle du héros. Dans le sien, Embraye, Louise (L’Arpenteur), Clara Boussion représente les défis qui s’offrent à des jeunes de la campagne, entre émancipation et errance.

Laâyoune en attendant de Nicolas Rouillé (Anacharsis) met en scène des lycéens du Sahara occidental au milieu d’un désert à la fois interdit et désiré. Lorsqu’ils protestent contre le colonialisme marocain, leur vitalité fait passer le récit à une vitesse supérieure. Dans Avant la guerre (L’Arpenteur), Tristan Jordis croise une attirance naissante entre deux jeunes hommes, les tensions qui s’exacerbent dans l’Algérie de la fin des années 1980, et la quête des origines du fils d’un travailleur immigré en France. Durant la même période, le premier roman d’Hélène Lotito, Comme pour se battre (Fugue), dit l’exil et l’apprentissage de la liberté d’une adolescente algérienne.

Avec Yawenda’ (Dépaysage), Isabelle Picard revient sur le placement forcé des enfants amérindiens au Québec dans les années 1950, et sur leur reconquête d’une identité familiale et culturelle. Les voix d’Ennadai. Exil et réconciliation d’une communauté, de Frédéric Laugrand et David Serkoak (Dépaysage), raconte l’exil contraint des Inuits dans le même pays à la même époque. Le dispositif en est original, puisque les voix d’un membre du peuple innu et d’un anthropologue se combinent pour restituer l’histoire et la parole confisquées.

En littérature étrangère, le Suisse Lukas Bärfuss interroge les injustices de la société libérale à travers le quotidien de l’héroïne des Miettes (Zoé), mère célibataire et précaire. Dans une riche rentrée germanophone, son compatriote Christian Kracht fait de 1979 (Denoël) une fable dénonçant, à travers le dandysme de son personnage en Iran l’année de la révolution islamique, les ridicules de l’Occident. David Szalay offre, lui, une autre version du déclin de la civilisation occidentale avec Chair (Albin Michel) : dans un monde dominé par la marchandisation, la performance et les inégalités, la masculinité de son héros subit une crise.

Le Biélorusse Sacha Filipenko, dans Retour à Ostrog (Noir sur Blanc), scrute avec sensibilité et énergie le délabrement social et moral de la Russie, effondrement qu’il incarne dans une jeunesse suicidaire. Alors que l’Ukrainien Serhiy Jadan, grâce aux nouvelles de Personne ne demandera rien (Noir sur Blanc), décrit Kharhiv en 2022, sous l’influence de la guerre.

La littérature hispanophone est particulièrement présente, notamment avec un ancrage féministe et à travers le genre de la nouvelle. Les héroïnes de l’Argentine Camila Sosa Villada, dans Je suis une idiote de t’aimer (Métailié), font face à la violence du quotidien avec férocité et comique. La Mexicaine Dahlia de la Cerda, avec Mexico Médée (Sous-Sol), recourt à l’héroïne antique pour dénoncer, non sans humour noir, la violence des narcotrafiquants comme celle de l’armée. Sa compatriote Gabriela Damian Miravete, dans Elles rêveront dans le jardin (Rivages), mêle fantastique, science-fiction et féminisme pour, dans la lignée d’Ursula K. Le Guin et de Mariana Enriquez, offrir la vision d’un monde dur mais finalement positif. L’Équatorienne Mónica Ojeda, avec le roman Chamanes électriques à la fête du Soleil (Gallimard), choisit aussi la science-fiction féministe pour imaginer une société future dystopique.

Le petit de Fernando Aramburu (Actes Sud) s’attache aux répercussions intimes d’une catastrophe locale, alors que Raùl Quinto, dans Chant profond du roi de l’ombre (Le Temps des cerises), revient sur un événement historique peu connu : au début du XVIIIe siècle, la rafle dans tout le royaume d’Espagne des gitans dans le but de s’en débarrasser.

Formes inhabituelles

La pièce classique de la dramaturge américaine Ntozake Shange (1948-2018), Aux filles de couleur qui ont déjà pensé au suicide quand l’arc-en-ciel est sufizan, est traduite en français pour la première fois chez Payot. Sept femmes noires de Harlem dans les années 1970 s’y racontent poétiquement, dénonçant racisme et sexisme. Bertrand Guillot, dans Querelle à la française (Les Avrils), retrace le débat public de 1401 autour de la misogynie du Roman de la Rose, débat qui mit aux prises Jean de Montreuil et Christine de Pizan, et qui permit sans doute pour la première fois à une femme de se voir reconnue en tant qu’autrice. Il le fait dans une langue familière, d’aujourd’hui, qui souligne combien les questions soulevées restent actuelles. Julie Wolkenstein recourt au polar pour, avec Chimère (POL), mener une enquête en cinq temps, portée par cinq voix isolées les unes des autres.

Rapport d’activité (Zoé), premier roman de Sarah Orokieta, utilise la forme du Journal tenu par un protagoniste qui n’y est pas prédisposé, pour mettre en lumière à travers une voix originale les violences et absurdités du monde contemporain. Cyrille Martinez recourt, lui, au vêtement comme structure ordonnant Comment habiller un garçon (Verticales) ; chaque pièce de la tenue des mods correspond à un chapitre. À travers la forme brève de Pas si tant (L’Ogre), son premier roman, Salomé Botella reprend les gestes du quotidien pour raconter une adolescence rurale. Avec Brèche (La Volte), Li-Cam poursuit la description de sa société des Écoumes – clin d’œil à l’Ékumen d’Ursula K. Le Guin – entamée dans le fascinant Visite. Elle y décrit des changements profonds pour s’adapter au futur, grâce à une écriture singulière et très travaillée, jouant de la typographie pour exprimer l’ailleurs que constitue l’avenir.

Et la famille ?

Elle est présente, y compris dans certains des livres mentionnés plus haut, mais beaucoup moins qu’en août-septembre. On peut évoquer L’anniversaire (Gallimard) où, Andrea Bajani décrit une rupture avec ses parents ; l’autobiographique Mon refuge et mon orage (Gallimard), dans lequel Arundhati Roy revient sur la figure de sa mère ; Le trait de côte (Stock), enquête sur une famille par Christophe Boltanski, Hivernal de Dario Voltolini (Sous-Sol), portrait émouvant et fort d’un père boucher. Quant au premier roman La femme coupée en deux (Le Quartanier), Julie Fuster y montre, d’une belle écriture, une jeune femme aux prises avec l’héritage, dans tous les sens du terme, de sa mère.