On pense, à la lecture de deux romans récemment traduits en français, à la chanson To Be Young, Gifted and Black de Nina Simone (titre inspiré par celui de la pièce autobiographique de Lorraine Hansberry) : qu’est-ce que cela recouvre, d’être une jeune fille noire dans une ville américaine pendant la Grande Dépression ? Louise Meriwether a grandi à New York, Gwendolyn Brooks à Chicago ; l’une et l’autre ont écrit des romans d’inspiration autobiographique. Malgré un contexte tout sauf prometteur, ni Francie Coffin dans Papa courait les paris ni Maud Martha dans le roman éponyme ne comptent se laisser traiter comme des moins que rien ; deux récits qui résonnent encore largement aujourd’hui. Y compris avec le Petit traité du racisme en Amérique de Dany Laferrière, mais aussi avec le récit complexe d’une autrice suisse ayant passé quelques années aux États-Unis, Dorothee Elmiger, qui s’interroge sur ce que les traversées de l’Atlantique et les récits de celles-ci disent de l’Europe et des rapports humains.

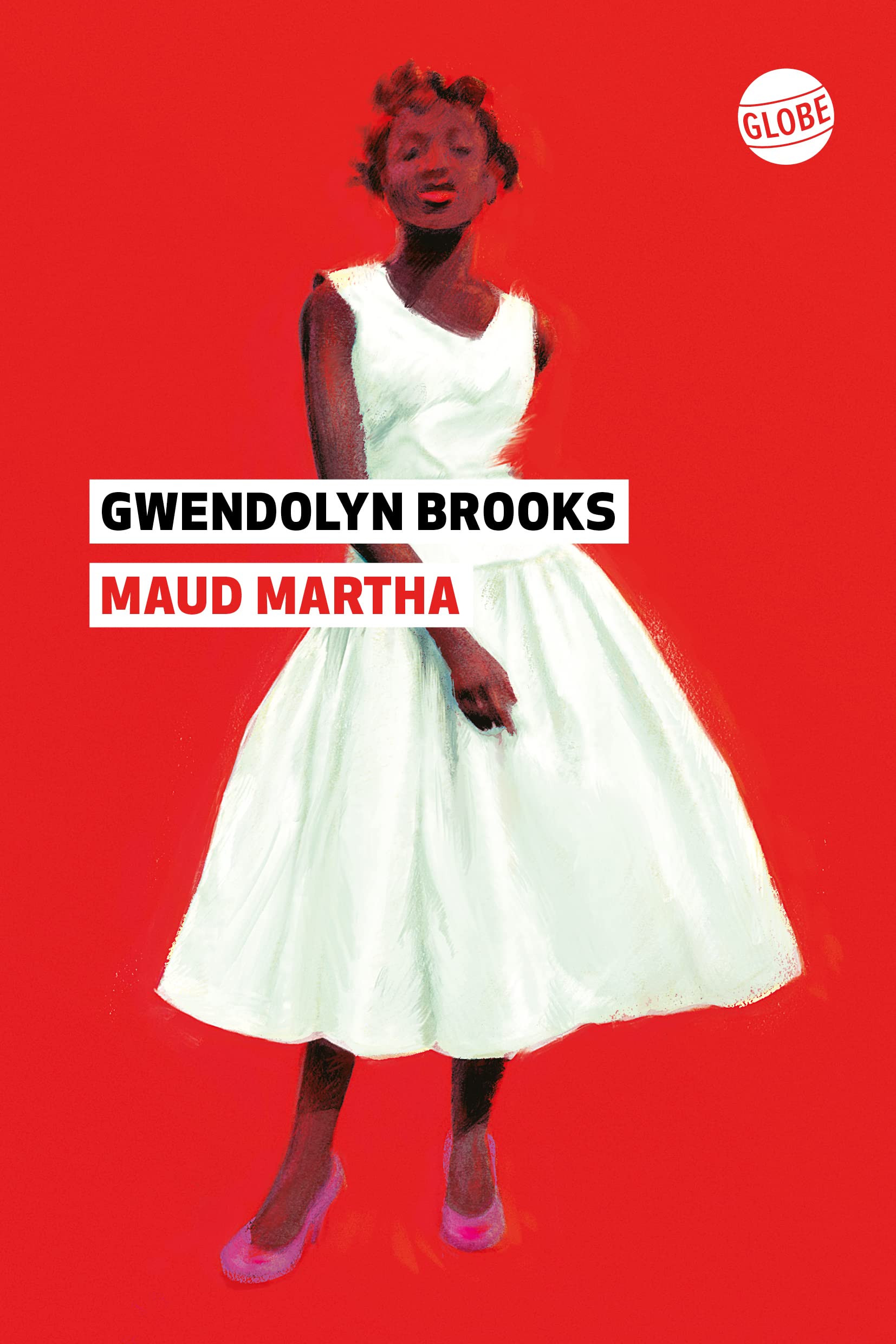

Maud Martha, paru aux États-Unis en 1953, est construit comme un album photo : Maud petite fille, puis adolescente, puis mariée, puis mère. De courts chapitres évoquent des épisodes de sa vie dans une Amérique qui ne semble pas lui donner beaucoup de perspectives. Elle se fait à son logement médiocre, à son mariage qui va cahin-caha, mais refuse un emploi où elle serait méprisée par sa patronne. Quand une représentante de commerce blanche propose des cosmétiques à la gérante noire d’un salon de beauté, Maud croit avoir imaginé le moment où elle s’est plainte de « travailler comme un nègre », jusqu’à ce que la gérante elle-même, une fois la femme blanche partie, aborde le sujet : « Tu sais pourquoi je n’ai pas relevé – c’est parce que notre peuple doit arrêter de s’émouvoir des mots comme “nègre”. J’y pense souvent, et je me dis que pour certains de ces Blancs, des mots de ce genre ne correspondent pas à ce que nous nous imaginons qu’ils signifient. “Nègre”, par exemple, désigne pour ces gens-là quelque chose de mauvais, qui ressemble à un esclave, qui est inférieur. Il ne s’agit donc pas d’une insulte contre moi. Moi je suis négro-africaine, pas “nègre”. Et puis un Blanc aussi peut être un “nègre”, d’après leur définition du mot, tout comme un homme de couleur peut l’être. Alors pourquoi est-ce que je devrais m’émouvoir d’un truc comme ça ? » Cet épisode se trouve dans le chapitre intitulé « L’art de se consoler soi-même ». Ne pas faire d’esclandre, c’est ce que choisit Maud à son tour quand un homme faisant office de Père Noël dans un grand magasin adresse à peine un regard et difficilement la parole à sa fille. Ne pas fondre en larmes quand celle-ci lui demande : « Pourquoi le Père Noël il m’aime pas ? » mais trouver en soi les ressources pour réconforter et consoler. Gwendolyn Brooks écrit avec une grande sensibilité, pour dire les joies comme les accès de rage ; ce n’est pas un hasard si le Booker Prize lui a été décerné pour son œuvre poétique. Il lui faut peu de mots pour rendre palpables toutes sortes de détails moins anodins qu’il n’y paraît.

Francie, la narratrice de Papa courait les paris (paru aux États-Unis en 1970), a douze ans, l’âge où l’on n’est plus une petite fille mais pas encore une femme. Son quartier est plein de logements insalubres et de gens qui se débrouillent pour survivre dans une société qui ne leur offre pas grand-chose. Peu d’embauche, peu de nourriture, des violences policières. Des combines (câbles de dérivation et trocs en tout genre) mais aussi beaucoup de solidarité, voilà le Harlem des années 1930. La famille de Francie accueille quelque temps une famille venue de Virginie en quête d’une situation meilleure. La faim est très présente : Francie grignote parfois du goudron pour la tromper, s’achète à manger dès qu’une pièce lui tombe sous la main. Elle endure les attouchements du boucher et du boulanger pour obtenir un peu de nourriture en plus, jusqu’au jour où elle refuse de s’y soumettre. Agressée maintes fois verbalement et plusieurs fois physiquement par des hommes, jeunes ou vieux, blancs ou noirs, elle apprend à se méfier d’eux. Dans ce monde, que vont devenir le frère de Francie, arrêté à la suite de la mort d’un Blanc qu’il n’a pas tué, et la sœur de son amie Sukie, prostituée maltraitée par son souteneur ? Pas étonnant que la mère de Francie encourage sa fille à terminer ses études : « T’es pas plus bête qu’une autre, tu m’entends ? Tu vas finir l’école et aller à l’université. Aussi longtemps que tu vivras, il est hors de question que tu récures le sol des Blancs ou laves leurs carreaux dégoûtants. Pourquoi pensent-ils que je passe ma vie à genoux dans leurs cuisines ? Pour que toi tu viennes après moi ? » Vu du XXIe siècle, malgré des avancées indéniables, notamment grâce à la lutte pour les droits civiques dans les années 1960, les choses ont-elles réellement beaucoup évolué ? Leila Mottley, dont le roman Arpenter la nuit évoque entre autres la prostitution comme moyen de subsistance pour une jeune fille noire en Californie, s’inscrit dans la lignée de Louise Meriwether, qui fête en 2023 son centième anniversaire et qui a donné son nom à un prix littéraire américain récompensant des premiers romans.

En effet, si Maya Angelou et Toni Morrison sont citées comme influences majeures par de nombreuses autrices états-uniennes d’aujourd’hui, Gwendolyn Brooks et Louise Meriwether ont aussi leur importance. Papa courait les paris a, par exemple, été une source d’identification et d’inspiration pour des autrices telles que Deesha Philyaw ou Dhonielle Clayton : « J’avais envie de lire des choses sur des filles noires comme moi qui tâchaient de s’orienter dans ce paysage complexe d’amour, d’hormones, de relations et de sexe », raconte cette dernière dans le recueil d’essais Well-Read Black Girl (édité par Glory Edim, Trapeze, 2019). Francie Coffin lit des livres empruntés à la bibliothèque ainsi que les journaux, mais elle aime aussi le magazine True Romances qu’elle lit en classe comme nombre de ses camarades, quand ce ne sont pas « des histoires d’amour obscènes et des BD cochonnes ». Qui peut lui en vouloir ? Lire des histoires d’amour, comme une bulle de répit, un espace de rêve, est une pratique très répandue ; nous reviendrons sur la lecture comme échappatoire. Dans la vraie vie, bien des adolescent.e.s ont une conversation avec un.e adulte sur la puberté (à l’instar de Francie avec sa mère quand elle a ses premières règles), mais aux États-Unis il y a souvent, pour les jeunes Noir.e.s, une autre conversation avec un.e adulte sur les difficultés qui les attendent en tant que personnes noires : « Tu vas devoir travailler dix fois plus que les Blancs. Tu vas devoir te battre pour être traitée en égale, ou même de façon équitable » (conversation reproduite en partie dans Ordinary Notes de Christina Sharpe, Daunt Books, 2023). C’est ce que l’écrivaine et essayiste Shaquille Heath a entendu son père lui dire ; elle l’a raconté dans une série d’interviews du New York Times sur le thème des rites de passage parce qu’elle s’était rendu compte qu’un cousin et plusieurs amis avaient vécu la même chose. Persévérer, ne pas broncher, comme Maud Martha.

En lisant ces livres, ces témoignages, on peut penser à la belle phrase de Dany Laferrière : « Le courage, c’est bien l’art de se comporter avec élégance dans les moments difficiles. » L’auteur haïtien a suffisamment côtoyé la société états-unienne pour en parler avec autorité et justesse. Vingt ans après les impressions d’Amérique qui constituent Cette grenade dans la main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit ?, il fait un état des lieux au moyen de courts textes qui en disent long. Il célèbre les grandes figures noires américaines, qui ont marqué l’histoire en politique, en littérature, en musique, en arts visuels et en sport. Traquant le racisme dans ce qu’il a de plus manifeste comme de plus insidieux, il n’est pas le premier à faire le parallèle entre le traitement des femmes et celui des Noirs : « Quand une femme dit NON / vous devez arrêter / quand un NOIR dit « j’étouffe » / vous devez arrêter aussi. » Les points de croisement avec les deux autrices précédentes sont nombreux : les injustices, les violences policières, les accusations de viol (Louise Meriwether cite le cas des Scottsboro Boys), la ségrégation ; Maud Martha et son mari vont dans un cinéma où ils sont les seules « personnes de couleur », ce qui ne leur gâche pas le film mais ne leur donne pas non plus envie de renouveler souvent l’expérience. Quelque chose se joue autour de la lecture et de l’écriture : Frederick Douglass ne serait pas devenu un homme influent si on ne lui avait pas appris à lire et à écrire ; le livre d’Alex Haley, Racines, a donné à beaucoup de jeunes Noirs le désir de lire. Dany Laferrière en tire une scène d’anthologie : « Un après-midi, la grande librairie Barnes & Noble de Manhattan a reçu la visite de jeunes Noirs qui ont volé quelques livres avant de s’éparpiller dans les rues. On pensait que d’autres groupes allaient débarquer. Le gérant téléphone en catastrophe au propriétaire avant d’appeler la police. — Comment les policiers ! Vous êtes fou ! Vous avez déjà vu de votre vie de jeunes garçons de Harlem venir voler des livres en gang ? — Non, monsieur. — Appelez la télé ! C’est pour voir ça un jour que mon père a travaillé toute sa vie ! » Il ne fait aucun doute que la lecture a été capitale pour Frederick Douglass comme pour Angela Davis. L’écriture de certains livres liés à l’histoire de l’esclavage a lancé de vives controverses, pas toutes éteintes d’ailleurs : La case de l’oncle Tom, Autant en emporte le vent, Les confessions de Nat Turner ainsi que certains livres de Toni Morrison.

La situation des Noirs américains a évolué, mais le racisme demeure sous une forme ou une autre. Citons Teju Cole, qui a écrit au cours d’un voyage en Suisse sur les traces de James Baldwin : « Le racisme américain comporte beaucoup de rouages, et a eu plusieurs siècles pour perfectionner son camouflage. Il peut sécréter son venin patiemment, immobile, silencieux, en faisant mine de regarder ailleurs. Comme la misogynie il est diffus. […] La grande nouvelle (qui n’a rien de neuf, mais qui reste cuisante comme une plaie à vif), c’est que la vie des Noirs américains est quantité négligeable du point de vue de la police, de la justice, de la politique économique, et des mille formes terrifiantes que prend le mépris. On entretient un simulacre d’innocence, mais la véritable innocence n’existe plus ». L’innocence n’est plus de mise, et c’est peut-être justement en Suisse qu’on trouve l’une des tentatives les plus abouties pour regarder en face tout à la fois le racisme et le sexisme. Dans La société des abeilles (éditions d’En bas, 2016), l’autrice suisse Dorothee Elmiger réfléchissait – entre autres choses – à la migration, aussi bien celle d’Européens s’installant aux États-Unis (la communauté fouriériste de La Réunion au Texas) que celle d’hommes et de femmes cherchant à passer la frontière suisse.

Dans Sucre, journal d’une recherche, elle s’intéresse aux traversées de l’Atlantique, celles des marchandises et des êtres humains, à leurs causes et conséquences. Le point de départ du récit est le premier gagnant du loto en Suisse, Werner Bruni, dont la fortune ne fit pas long feu, au point qu’il dut vendre aux enchères ce qu’il possédait, y compris deux statuettes représentant des femmes noires. Tout au long de ce livre inclassable, souvent déroutant, elle bute sur les mots « nègre » et « négresse » : « vingt cinq francs qui dit mieux Regardez-moi ces seins Trente-cinq allez on fait monter les enchères Trente cinq francs une fois Trente-cinq francs deux fois Trente-cinq francs trois fois Et voilà hop les deux vieilles N… ouste là ! » dans la bouche de l’huissier qui sert de commissaire-priseur. Bruni « disait de lui-même qu’il avait souvent « trimé comme un N… ». Même au sens de prête-plume, les traductrices gardent le terme « ghostwriter » (d’usage en allemand), plutôt que d’utiliser le terme honni de nègre. Il est bien loin le temps où James Baldwin s’entendait appeler « Neger » (« nègre » en allemand) dans les rues suisses. Sur ce mot « nègre », redonnons la parole à Dany Laferrière : « ce mot n’a pas la même signification dans la bouche d’un raciste américain que dans celle d’un Haïtien » ; quelle signification sous la plume d’une Européenne ? Petit traité sur le racisme en Amérique s’ouvre sur « le mot Nègre » et l’auteur précise d’emblée : « Ce n’est pas le mot qu’il faut traquer ». Dans Sucre – un livre qui évoque en creux la traite des esclaves –, on ne lit nulle part le mot, mais on traque la chose, le fait que des êtres humains ont traité d’autres humains comme du bétail, la raison d’une telle action. Quelque chose qui semble puissamment addictif : est-ce le goût du pouvoir, l’appât du gain, la fièvre de la conquête, la ferveur religieuse, le désir sexuel ou le sucre lui-même ?

Dorothee Elmiger décline la galaxie d’œuvres qui l’ont accompagnée dans son enquête : récits de voyage, archives et livres d’histoire, mais aussi romans, chansons et films. Le sucre est l’un des produits qui représentent le mieux la colonisation ; un des ouvrages ayant inspiré l’autrice est Sweetness and Power (1985) de l’anthropologue américain Sidney Mintz, qui préfigure l’excellent Histoire du sucre, histoire du monde de James Walvin. Ainsi, Adam Smith est évoqué moins comme père de l’économie que comme un homme si friand de sucre qu’il fallait cacher le sucrier en sa présence. S’interrogeant sur le lien entre désir d’aliments sucrés et désir sexuel (y compris dans le cas d’Adam Smith), l’autrice s’intéresse à Ellen West qui doit renoncer à ses fiançailles avec « un autochtone romantique » d’outre-mer et meurt de troubles alimentaires sévères. Quelque chose se joue dans cette triangulation du désir, aimanté par le goût de l’argent et/ou du pouvoir, du sexe et/ou de la gourmandise. Il s’agit aussi de représentations spatiales ; le livre est organisé selon des lieux particuliers, points névralgiques comme Montauk (Long Island), autant lié aux colons anglais qu’aux Amérindiens et aux esclaves venus d’Afrique transportés sur la Amistad, sans compter le livre de l’écrivain suisse Max Frisch qui porte ce titre.

Le livre explore la représentation du voyage aux Amériques d’un point de vue européen et, plus largement, des analyses sur l’amour et le désir dans la pensée européenne, citant Freud, mais aussi Ortega y Gasset. Dans Ulysse, écrit quand James Joyce vivait en Suisse, un personnage de femme repense à l’énigmatique « Derevaun Seraun » répété par sa mère sur son lit de mort, au moment où un navire doit partir pour Buenos Aires. Que signifient ces mots ? Les avis divergent, mais Dorothee Elmiger examine les deux faces de la question : partir ou rester ? Parmi ceux qui partent, Ellen West et Vaslav Nijinski semblent avoir trouvé l’amour, mais ils ont tous les deux fini leur vie dans une institution de soins psychiatriques. Les familles sont divisées : les frères de Thérèse d’Avila sont tous partis dans ce qui était alors le Nouveau Monde ; le « désir de sortir de soi » (Ortega y Gasset) a pris une tout autre forme pour elle. Certains n’ont jamais fait le voyage mais insèrent, à plus ou moins forte dose, de l’outre-Atlantique dans leurs créations, notamment sous la forme d’une femme non occidentale : un opéra anglais inspiré par un récit de voyage à La Barbade met en scène une jeune femme appelée Yariko dont, comme les statuettes de Bruni, on ne connaît pas l’origine géographique exacte. Ce sont des amoureuses prêtes à tous les sacrifices, ou bien des domestiques fondues dans le décor (comme dans ces tableaux hollandais évoqués par Teju Cole dans son livre sur les natures mortes, Golden Apple of the Sun); dans L’éducation sentimentale, Mme Arnoux a une bonne d’enfants noire, « dont il est dit ensuite qu’Arnoux l’avait certainement « ramenée des îles ». Les interrogations soulevées par Dorothee Elmiger dans ce livre viennent en partie de ces silhouettes nues « en dehors d’un foulard lâche autour des hanches et de la tête » vendues au plus offrant. S’interroger sur l’exploitation des personnes qui n’appartiennent pas au groupe humain dominant permet d’inclure aussi bien les femmes que les non-Occidentaux ; Andrea Dworkin écrivait déjà il y a presque cinquante ans : « Comment les personnes blanches ont-elles pu acheter et vendre les personnes noires, les pendre et les stériliser ? Comment les « Américains » ont-ils pu massacrer les nations indiennes, voler leurs terres, et répandre la famine et les maladies ? […] En tant que femme, on est forcée de se poser une kyrielle de questions difficiles : pourquoi l’oppression des femmes s’étend-elle partout depuis que l’histoire est consignée ? » (Woman Hating a été traduit pour la première fois aux éditions Des femmes-Antoinette Fouque en 2023).

Pourquoi revenir sur le sort de Werner Bruni ? Parce que son cas est à part ; après avoir décroché le gros lot, il découvre qu’aller au restaurant ne lui procure plus de plaisir : « On ne peut plus s’asseoir parmi les ouvriers, ceux avec lesquels on passait son temps avant […] Ils vous voient toujours comme un mouton noir ». Il s’offre quelques objets, fait des cadeaux à sa femme, confie ses gains à son patron et se rend à Haïti, seul. Il accepte d’y travailler sur le chantier d’une villa, où il mettra en place les canalisations. Il rentre en Suisse méconnaissable : « Les collègues à son retour : alors voilà, on en est là, on nous refourgue un N… maintenant. Il est si bronzé qu’on croirait qu’il a passé tout l’hiver en vacances, à roupiller au soleil tandis que les autres piétinaient chaque jour dans la boue sur le chemin des chantiers. Alors qu’en vérité il a travaillé des semaines pour du beurre, à en croire son livre en tout cas, gratos. » Le plombier devenu « roi du loto » et l’esclave devenu gouverneur ont quelque chose en commun (il n’est pas anodin que le mot « nègre » ait resurgi) : « Comme si tous les deux, WB & Louverture, avaient passé le portail, ouvert la brèche, et s’étaient retrouvés libérés d’un coup des conditions qui les avaient définis jusque-là, mais pour se rendre compte peu après que l’erreur dans le système, très vite repérée, leur avait été facturée rétroactivement. » Si Louverture a pu incarner aux yeux de certains une aberration, Bruni en est une aussi, d’une autre manière : un Européen qui se rend dans une île d’Amérique centrale sans en attendre ni la fortune, ni le pouvoir, ni même la jouissance de l’oisiveté. L’autrice veut croire qu’un tel état d’esprit, désintéressé, est possible. Flora Tristan, fuyant son mari qui dépensait beaucoup en jeux d’argent, fait escale au Cap-Vert lors de son voyage vers le Pérou : elle décrit dans Pérégrinations d’une paria (1837) des hommes de tous ordres cupides, pleins de désirs matériels, alors que ses propres aspirations l’amèneront à s’engager contre l’esclavage, pour les droits des femmes et de tous les travailleurs. Cependant, le chapitre sur Praia se clôt avec Paul Gauguin, petit-fils de Flora Tristan ; représentatif d’un certain colonialisme jouisseur aujourd’hui dénoncé, sa notoriété n’en éclipse pas moins celle de sa grand-mère.

L’autrice sait que sa quête repose sur des récits biaisés, d’une fiabilité fragile, à l’instar de Daniel Bourdon qui écrit dans Orinoco (Fata Morgana, 2023), un autre livre sur les Européens en quête d’Amérique : « Le présent récit, lui non plus, ne s’écartera en rien de la vérité. Nulle place pour la fiction, hors pour celle que forgèrent les conquistadors et leurs chroniqueurs eux-mêmes, dont à aucun moment le propos ne sera travesti. » Le « roi du loto » n’aspirerait en réalité qu’à une vie simple, dans le labeur et la compagnie des enfants d’Haïti qui lui offrent des coquillages… du moins selon son autobiographie. « Pourquoi ne pas tout inventer puisque même l’histoire vraie est très manifestement une fiction, un montage en tout cas », écrit Dorothee Elmiger. Tout le livre peut se lire comme une réflexion sur le roman ; ne met-il pas en scène les mêmes désirs, les mêmes destins que ceux des Européens qui entreprennent des voyages transatlantiques ? On retrouve même dans la lecture les métaphores du commerce triangulaire : un livre vous transporte, vous enrichit, vous nourrit. Du point de vue de l’écriture, l’autrice évoque ses tâtonnements, l’impossible quête d’un rapport au monde qui diffère de l’appropriation : « je ne sais pas non plus comment faire mieux : comment ne pas m’approprier les choses que je décris, ne pas vouloir les posséder ni les réduire en les définissant de façon univoque, mais au contraire les rendre plus libres, plus indépendantes encore qu’elles ne l’étaient avant que mon œil se pose sur elles pour la première fois ». La forme composite du livre lui permet justement de livrer ses impressions, ses expériences, de juxtaposer ses trouvailles, mais aussi d’interroger certaines scènes de l’imaginaire colonial, comme « l’horrible vengeance d’une jeune esclave » (dans Les amours de Saint-Domingue) qui aurait sciemment, dans l’imagination d’Heinrich von Kleist, contaminé un propriétaire de plantation dans le contexte de l’indépendance de Saint-Domingue. Après trois pages narrées du point de vue de cette esclave, l’autrice expédie en trois lignes toute la scène dans le domaine de l’invraisemblable : « En réalité, elle aurait été immunisée contre la fièvre jaune. La maladie, c’est ce que je lis, a concerné principalement les troupes européennes. » Ainsi, Dorothee Elmiger se tient largement à distance, non seulement de l’appropriation culturelle (elle indique la présence de femmes non européennes mais ne parle pas à leur place), mais aussi du « danger de l’histoire unique », pour reprendre l’expression de l’autrice nigériane Chimamanda Ngozi Adichie. C’est la multiplicité des histoires, réelles ou fictives, qui permet une meilleure compréhension du monde et de ses habitants.

Sucre, histoire d’une recherche soulève la question de la place des femmes dans l’imaginaire, y compris romanesque, et le monde du livre. La lecture de romans a longtemps été perçue comme une activité frivole, voire dangereuse, pour les femmes particulièrement (c’est le propos de Madame Bovary). Dorothee Elmiger joue avec le thème de l’amour, souvent associé au romanesque et à une littérature écrite par des femmes et/ou pour des femmes. Hasard ou coïncidence, ces livres – et la fiction en général – sont souvent comparés à des échappatoires, des plaisirs coupables, des friandises sucrées, comme le souligne Helen Taylor dans Why Women Read Fiction (Oxford University Press, 2019), exemples historiques à l’appui. Les femmes qui lisent suscitent toujours des réactions de méfiance. Citons Gwendolyn Brooks : « Tu n’auras jamais de petit ami, dit [à Maud Martha, sa sœur] Helen en se poudrant le nez avec de la Golden Peacock, si tu n’arrêtes pas de lire ces livres. » Que dire alors des femmes qui écrivent des romans ? L’autrice suggère en fin d’ouvrage que certains « hommes d’un certain âge en général qu’elle rencontre majoritairement dans des contextes similaires, dans les milieux littéraires » peinent encore à considérer une femme, surtout si elle est jeune, comme un écrivain. On pense à l’éditrice Carmen Callil décrivant dans True Daemons (Stop What You’re Doing and Read This!, Vintage, 2011) le Swinging London : « Je ne sais pas à combien de dîners j’ai pu assister dans les années 1960, avec les hommes qui parlaient entre eux de choses sérieuses et les femmes assises en silence comme des morceaux de sucre décorés ».

Une femme non occidentale (ou non perçue comme telle) qui écrit éveille, plus que de l’étonnement, rumeurs et sous-entendus : « Il paraît qu’elle était la dernière à quitter le bar de l’hôtel hier soir », lit-on au sujet d’une autrice cubaine. On pense alors, entre autres, à Bernardine Evaristo (fille d’une Britannique et d’un Nigérian) qui, à l’instar de plusieurs autrices afro-américaines qu’elle cite d’ailleurs comme sources d’inspiration, a bataillé des années pour être (re)connue en tant qu’écrivaine. Fort heureusement, elle constate une évolution : « Depuis quelque temps, des campagnes réclamant l’élargissement des programmes scolaires et universitaires défient les préjugés impérialistes dans le système éducatif, se heurtant à la résistance de ceux qui croient en la primauté de certaines catégories de population sur les autres : Blancs sur Noirs, hommes sur femmes, bourgeois sur ouvriers, hétéros sur homos. […] L’impact du meurtre de George Floyd en mai 2020 et la résurgence du mouvement protestataire Black Lives Matter dans tous les domaines, y compris celui de l’édition, ont profondément secoué cette industrie et fait prendre au sérieux, pour la première fois, le racisme systémique. Beaucoup de projets sont en cours » (Manifesto : N’abandonnez jamais, éditions Globe, 2023). Le nombre croissant de publications en français qui reflètent davantage la riche diversité de l’expérience humaine, ou qui interrogent le rapport à celle-ci, laisse à penser que l’évolution est effectivement amorcée.

Dorothee Elmiger donne l’impression de citer beaucoup d’Européens des siècles passés, mais c’est pour mieux mettre au jour ce qui a changé et ce qui doit encore changer. Elle cite aussi des Américaines comme Ursula K. Le Guin et Iris Marion Young, qui a réfléchi aux gestes et postures du corps féminin dans la société occidentale, dont Maurice Merleau-Ponty n’avait su rendre compte de façon adéquate. L’Amérique inspire depuis longtemps des fantasmes aux Européens, d’enrichissement mais aussi d’utopie nouvelle ; de nos jours c’est aussi un miroir qui renvoie à l’époque coloniale. Bernardine Evaristo elle-même a écrit sur le commerce triangulaire dans son roman uchronique Des racines blondes (l’héroïne se retrouve esclave dans une plantation de canne à sucre). Désormais, l’Amérique inspire moins aux Européens la velléité de s’y établir qu’une réflexion sur la coexistence de plusieurs communautés venues de différents continents. Qu’en est-il de l’Europe vue d’Amérique ? Dans Maud Martha, l’essentiel des références à la culture européenne (Grèce antique notamment) sont mises dans la bouche de David McKemster, un personnage qui cherche à intégrer l’élite intellectuelle, tâche ardue quand on vient d’une famille aussi pauvre que la sienne. Dans Papa courait les paris, la communauté italienne de New York est perçue négativement par certains Noirs de Harlem, notamment à cause de l’intervention de Mussolini en Éthiopie. Les Noirs américains font preuve de curiosité à l’égard des cultures africaines et caribéennes, comme le rapporte Dany Laferrière en évoquant Zora Neale Hurston se rendant à Haïti, et dans une moindre mesure des cultures amérindiennes : Francie s’aperçoit un jour qu’elle ne prend plus parti pour les cow-boys quand elle va voir des westerns au cinéma. Si la société états-unienne est loin d’être un modèle, elle contribue à des interrogations désormais mondiales sur le rapport au passé, la place des femmes et des personnes qu’on appelle « racisées ». S’il est excessif de toujours ramener la colonisation et l’esclavage sur le tapis quand on parle de culture européenne, il semble inévitable que de nombreuses voix d’Amérique et d’ailleurs demandent qu’une plus grande place soit accordée aux cultures extra-européennes dans la conversation mondiale.