Qu’ai-je « vu et compris dans le camp », se demande en 1961 Varlam Chalamov (1907-1982), alors qu’il travaille, libre et réhabilité, au rassemblement de ses Récits. Sa réponse, si c’en est une, tient en 46 paragraphes conçus à la manière d’aphorismes, comme celui-ci, le n°5 : « J’ai compris la différence entre la prison, qui renforce le caractère, et le camp, qui déprave l’âme humaine. » La liste est publiée en conclusion d’un volume de souvenirs rédigés dans les années 1970, des textes, bribes ou brouillons, pour la plupart inédits en français, qui tentent de restituer sa « vérité d’il y a vingt ans, et non la vérité de [son] actuelle appréhension du monde ». Il veut y « préserver l’authenticité de la narration », son « sentiment », c’est-à-dire « l’unique domaine où l’écrivain ne ment pas». C’est du moins ce que ce nouveau volume, composé post mortem, annonce. Maîtresse d’œuvre de la première édition intégrale en français des Récits de la Kolyma, la romancière, traductrice et universitaire Luba Jurgenson, qui a supervisé l’édition de ces souvenirs, publie dans le même temps le livre de sa lecture du grand écrivain.

Varlam Chalamov, Souvenirs de la Kolyma. Trad. du russe par Anne-Marie Tatsis-Botton. Appareil critique par Luba Jurgenson. Verdier, coll. « Slovo », 320 p., 22,50 €

Luba Jurgenson, Le semeur d’yeux. Sentiers de Varlam Chalamov. Verdier, 336 p., 21 €

Ce volume de Souvenirs s’ajoute à une œuvre abondante qui, en France, a d’abord été publiée de manière dispersée et incomplète. Alors qu’ils n’étaient pas accessibles en URSS, pas même sous forme de samizdat, des premiers récits ont paru en français dès 1969, dans la collection de Maurice Nadeau aux éditions Denoël, puis, quand une première édition complète en russe a été disponible à Londres (1978), trois volumes de récits, aux éditions François Maspero, entre 1980 et 1982. Le choc que provoquèrent ces textes hallucinants fut immédiat – même s’ils étaient moins lus que ceux d’Evguenia Guinzbourg ou de Soljenitsyne [1]. À l’époque, l’approche des témoignages du Goulag était biaisée par la crise des régimes communistes à laquelle ils contribuaient (évolution de la guerre froide, révoltes dans les « démocraties populaires », effondrement des partis, etc.). La réalité des camps servait surtout d’argument dans les controverses sur le « totalitarisme », et sa lecture directement politique occultait la singularité de textes plus énigmatiques, tels ceux de Chalamov.

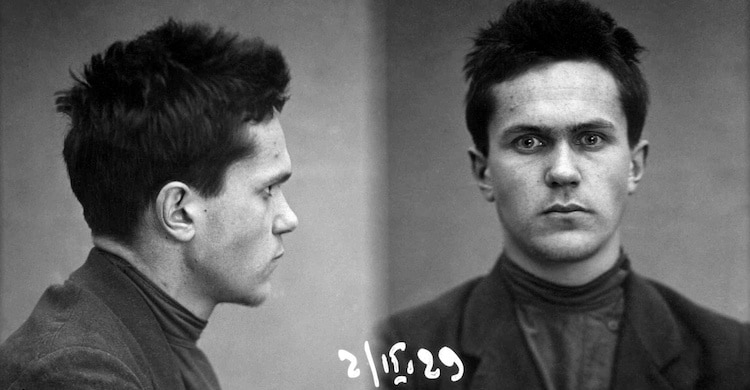

Varlam Chalamov lors de sa première arrestation par la Guépéou, en 1929

Aujourd’hui, notre perception a changé. Le « socialisme réel » a perdu son lustre d’antan, la totalité des textes connus de Chalamov, rassemblés et transcrits par sa fidèle amie Irina Sirotinskaïa (1932-2011), est éditée en russe, ses archives sont conservées. Ce qui a permis à Luba Jurgenson, il y a une vingtaine d’années, de s’engager dans l’édition de l’œuvre complète de l’auteur, en français, aux éditions Verdier. Un travail admirable, commencé par un volume des 1 500 pages des Récits de la Kolyma organisé selon les vœux de Chalamov (Verdier, 2003). Dès lors, la présentation que donnait Andrei Siniavski en ouverture du premier volume de l’édition Maspero (1980) prend toute sa force. Grand dissident soviétique, condamné en 1966 à sept années de goulag, Siniavski assimilait l’homme et l’œuvre, plaçait les Récits « aux antipodes de toute la littérature qui existe sur les camps » et parlait d’un « sentiment d’authenticité, d’adéquation du texte au sujet », insistant sur sa spécificité existentielle : « Il écrit comme s’il était mort. Il n’a rapporté du camp qu’une expérience purement négative. »

Luba Jurgenson le confirme. Elle cite, au début de son essai, un poème de Chalamov : « Écrasé dans la poussière, / La chemise déchiquetée, / J’ai la bouche pleine de terre / J’ai la tempe ensanglantée. / Je ne suis pas mort, dit-on ? » Et elle se pose la question : « Ce mort à la première personne, est-ce lui ? » Elle ne répond pas, mais suggère qu’en écrivant il s’est installé « dans l’entre-deux, pas pour un temps, mais pour toujours : c’est là sa seule place possible ». Le « crevard » survit dans les mots et donne à son écriture une puissance inouïe. Ainsi ces trois leçons du camp : « n° 4 : J’ai compris que le sentiment que l’homme conserve en dernier, c’est la rage » ; « n° 16 : J’ai compris que la rage peut vous faire vivre » ; « n° 17 : J’ai compris que l’indifférence peut vous faire vivre ». La rage, l’indifférence et l’instinct de vie résument cette existence : « n° 18 : J’ai compris que ce n’est pas l’espoir qui fait vivre : il n’y a aucun espoir ; ni la volonté : de quelle volonté peut-on parler, ici ? Mais l’instinct, l’esprit de conservation – ce qui fait vivre l’arbre, la pierre, l’animal ». D’où la totale originalité de la parole de Chalamov. Il écrit et transmet un état, pas un profil psychologique. Il « conjugue la quête d’un acte “hors la forme” à la recherche obstinée de la forme », observe Luba Jurgenson.

« Tentatives de revivre le passé » selon la définition de Chalamov, les souvenirs réunis dans ce volume sont encore des bribes, comme ses récits, que Siniavski comparait à des « troncs, des rondins débités sur un chantier d’abattage ». De genre et de taille multiples, les textes ont été assemblés à la file par l’éditeur sans que l’on sache vraiment quand ils ont été écrits – seuls quelques-uns sont datés des années 1960 et 1970. D’autres, à l’évidence incomplets, ressemblent à des brouillons, ou encore racontent un événement déjà traité dans les Récits, en y ajoutant des détails autobiographiques. Chalamov signale d’ailleurs ces relations. S’y ajoutent des portraits, et une version de ses souvenirs de Boris Pasternak plus longue que celle traduite par Sophie Benech aux éditions Gallimard en 1991. À ce propos, on regrettera l’absence d’informations de la part de l’éditeur, d’autant que l’auteur, familier des ambiguïtés ou des formules obscures ou contradictoires, y exprime d’emblée ses doutes.

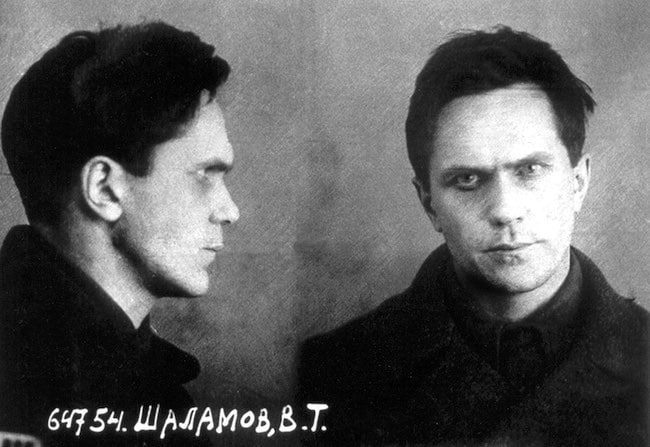

Varlam Chalamov lors de sa deuxième arrestation par le NKVD, en 1937

Chalamov se demande à quoi son récit peut servir. Il craint de ne pouvoir « ni instruire et préserver du mal » ni enseigner « ce qui est bon ». Il se pose au-delà de ces ambitions morales, il définit l’écrivain en « étranger dans le monde qu’il décrit », qu’il « espionne » pour le lecteur avec qui il « doit faire corps », et, dans un autre texte, consacré à la langue, il s’interroge sur la sincérité : « En quelle langue parler au lecteur ? Si je privilégie l’authenticité, la vérité, ma langue sera pauvre, indigente. […] De ce point de vue, le récit qui va suivre est inévitablement condamné à être faux, inauthentique. Jamais je n’ai pu fixer durablement ma pensée. Quand j’essayais de le faire, cela me causait une vraie douleur physique ». Mais alors, où est la vérité du récit de Chalamov ? « J’essaierai de restituer la suite de mes sensations », répond-il, « tout le reste (pensées, paroles, descriptions de paysages, citations, raisonnements, scènes de la vie courante) ne sera pas suffisamment vrai ».

Aussi les écrits réunis dans ce volume sont-ils, une fois de plus, l’occasion de questionner « la nouvelle prose », cette forme de résistance défendue par Chalamov. Il se méfiait des romans, surtout ceux au style « fleuri » à la manière d’un Isaac Babel, il a longtemps privilégié la poésie, et ne s’est mis à la prose que dans une disposition particulière. Luba Jurgenson voit dans cette écriture « un travail de sape », une aptitude à un sacrifice qui « ne peut se justifier » que par la « construction de l’œuvre ». Elle a souvent présenté le récit placé par Chalamov en tête de son grand œuvre, « Sur la neige », comme un manifeste littéraire. « La nouveauté radicale de son travail littéraire, écrit-elle, est évoquée par l’image d’une trace déposée sur un terrain vierge, et qui peut devenir une route. Le découvreur, l’explorateur s’est transformé en sapeur qui détruit les fortifications ennemies – les normes esthétiques en vigueur : il n’ouvre ce nouveau chemin qu’au prix de sa vie, et pour le refermer aussitôt. » Telle serait la forme de sa vérité.

Quand il envisage, en 1960, d’écrire un « roman-reportage », Chalamov s’arrête au plan. Ça devient un récit comme les autres, intitulé « Berzine », du nom d’un ancien chef du NKVD, l’inventeur des camps où l’écrivain a souffert. Chalamov en donne un portrait froid. L’homme médite, « couché sur le ventre », à l’issue de huit heures d’un interrogatoire musclé. « Avec indifférence », il se pose la question : « Comment on tue, maintenant ? Comment on exécute ? » L’ancien bras droit de Dzerjinski se repasse sa vie en accéléré, surtout l’époque où il dispensait des conseils techniques, ou bien « l’affaire la plus importante » pour lui, son grand œuvre, « l’idée de la Kolyma », c’est-à-dire sa proposition d’une exploitation de l’or et d’autres métaux précieux en aménageant l’espace derrière Magadan, en y acheminant des milliers de détenus. Sans remords. On est en 1937, Berzine a été interpellé en se rendant à une convocation à Moscou. Il a peur. Une peur qu’il mate en technicien du crime. Lui qui a ouvert 600 km de route de la Kolyma entend la serrure de la cellule grincer. Un petit rouquin demande s’il y a quelqu’un dont le nom commence par B., il se lève, met ses bottes. « Il va me coller une balle dans la nuque », se dit-il en avançant devant lui. « Une flamme bleue aveuglante surgit dans son cerveau et Berzine cessa de vivre. » L’auteur ne fait pas dans la psychologie et il ne s’apitoie pas. Il nous montre un fondateur de camps (« dans chaque ville, dans chaque région », comptait-il, couché sur le ventre) devenu une machine froide, cynique avec lui-même.

Luba Jurgenson © Sophie Bassouls

Le livre de Luba Jurgenson est le « fruit d’une longue expérience » de lecture de Chalamov. Elle cite, en quatrième page de couverture, un poème de Vélimir Khlebnikov qui, devenu « invisible à quiconque », voulut « semer des yeux », et elle en extrait la métaphore de Chalamov : « le semeur d’yeux ». Le thème de la spécificité des regards court tout au long de ses analyses. Des études denses, dont la lecture demande souvent une grande concentration, mais ça vaut la peine.

Ainsi, dans le dernier chapitre, intitulé « Dans le miroir ou comment se séparer de l’Autre », Luba Jurgenson reprend et développe l’analyse des relations entre Soljenitsyne et Chalamov, parue en 2016 dans le numéro 1 de la revue Mémoires en jeu. Elle y démontre comment les deux regards s’opposaient. Soljenitsyne a proposé à Chalamov de coécrire ce qui deviendrait L’archipel du Goulag. Chalamov a refusé, sans doute à cause de leurs expériences différentes et peu comparables. Pour l’auteur des Récits de la Kolyma, comme il l’écrit sans cesse, le camp est une expérience négative, alors que Soljenitsyne y détecte des possibilités de rédemption. D’abord amicales, leurs relations se sont vite tendues. Luba Jurgenson évoque les critiques contre Chalamov dans L’archipel. Les anciens zeka qu’il avait rencontrés, écrit Soljenitsyne, « n’avaient pas perdu leur personnalité », il nie que « le camp lamin[â]t les individus ». Luba Jurgenson commente : Soljenitsyne « n’a pas compris que les personnages de Chalamov ne pouvaient avoir de traits individuels ». On en revient à l’aphorisme n° 5 cité plus haut. « Soljenitsyne, poursuit-elle, défendait l’idée de continuité, d’intégrité, sa vision du camp à lui, qui avait un sens dans son destin personnel et dans le projet chrétien de rédemption, contre Chalamov pour qui le sens – de l’humain, non du monde – planait, libéré, sur le sans visage. » Ce qui nous ramène à la place inédite de Chalamov dans la littérature : « celle du sujet qui manque à lui-même, amputé de son “moi”, oscillant entre la vie et la mort ».

-

Evguenia Guinzbourg : Le vertige (1967), Le ciel de la Kolyma (1979). Ivan Soljenitsyne : Une journée d’lvan Denissovitch (1962), Le premier cercle (1968) et Le pavillon des cancéreux (1967), ou L’archipel du Goulag (1973).