Toute poésie, ou presque, relève du sensible. Mais il y a des poètes qui, dans le sensible, recherchent une verticalité, pouvant aller jusqu’à l’innommable. Gérard Pfister est l’un de ceux-là, proche par la démarche mais non par le style d’un Roger Munier ou d’un Roberto Juarroz. Il nous entraîne ainsi, au fil de ses livres, dans un voyage entre poésie et métaphysique. Avec son dernier livre, Ce qui n’a pas de nom, il poursuit sa quête, traquant inlassablement en mille poèmes de quatre vers l’insaisissable dans les images fugitives de ce monde mouvant.

Gérard Pfister, Ce qui n’a pas de nom. Arfuyen, 385 p., 19,50 €

Gérard Pfister nous prévient dès les premières lignes qu’il ne s’agit pas d’essayer de nommer « ce qui est sans nom », de voir ce qui est « sans forme ». Comment le pourrait-on ? On ne peut nommer que ce qui est nommable, et même là on est pris en flagrant délit de trahison, le mot n’étant pas la chose. Pourtant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, ce « sans-nom » qui échappe à toute désignation, qui ne peut être pensé, est la source inépuisable de toute parole, de toute pensée et de toute forme. Aussi, il faut bien qu’un mince filet de cette eau, qui porte en elle la pureté des origines, coule encore dans la parole, et si nous ne le voyons pas c’est que, selon l’auteur, « toujours le mot veut définir, engendrant les ombres et les monstres, quand la vie seule est ce qu’il faudrait dire, celle qu’obstinément, maladroitement nous cherchons, celle dont le désir paraît ne jamais être assouvi ».

C’est de cet éloignement, de cet obscurcissement, d’avoir rendu le langage épais par accumulation de concepts, que naît en nous le sentiment d’exil, alors que, si nous ouvrons les yeux, si nous rendons à la langue sa nudité, nous constaterons que nous n’avons jamais été exclus du Jardin et que la vie, la vraie vie, est là, dans son jaillissement, dans sa pure apparition. Si, dans un premier temps, Pfister envisage le « sans-nom » comme « la pure absence de tout », ce qui est une manière de reconnaître son exil, il sait aussi, d’intuition, que cette absence est une présence oubliée et qu’elle peut se révéler de nouveau, pour peu que l’on parvienne à faire tomber les masques du langage et les voiles qui empêtrent le regard. Il est donc nécessaire de réapprendre à entendre le « sans-nom » dans une parole dénudée où résonne le silence et à contempler la pure apparence des choses comme une expression, une manifestation du « sans-forme » accessible à notre perception.

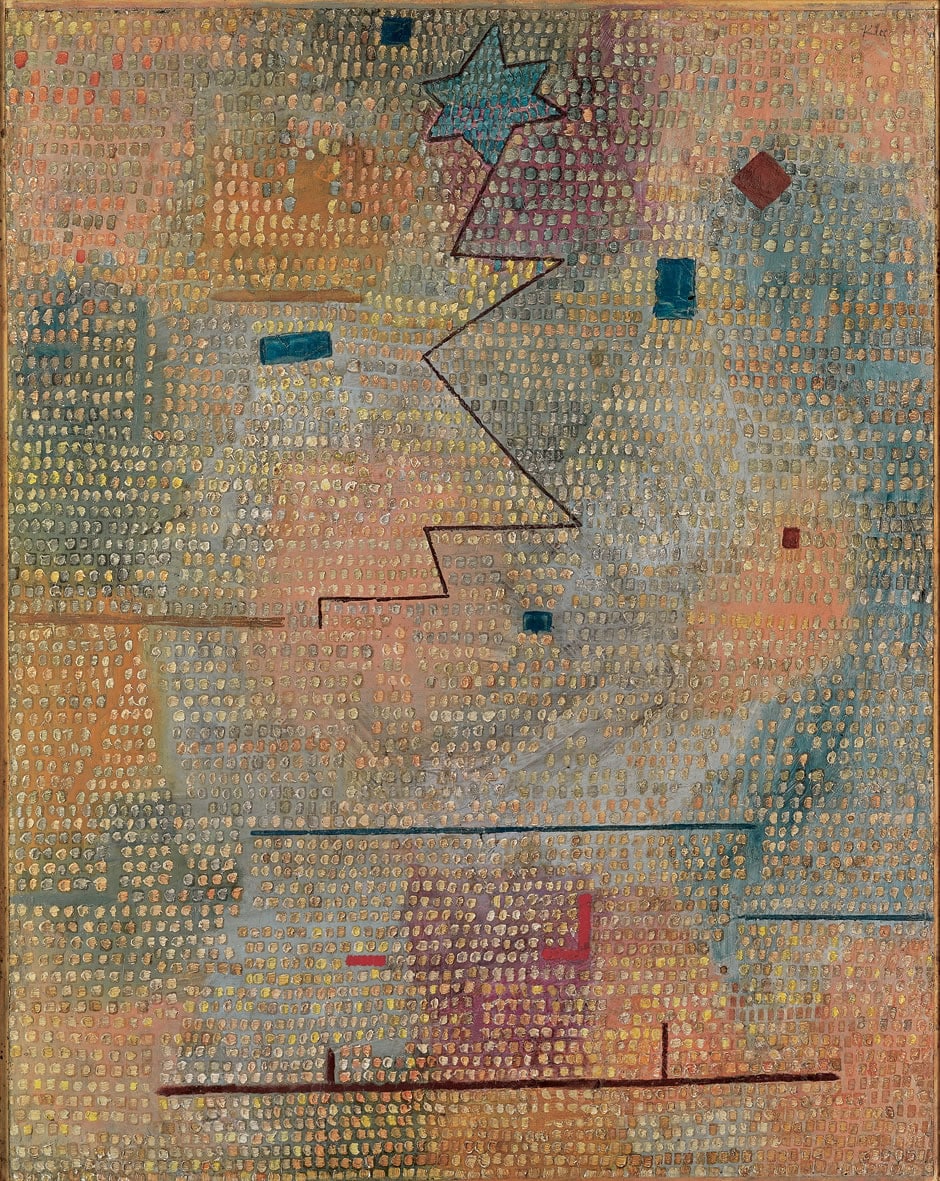

Il n’est pas surprenant que dans cette quête les sens de l’ouïe et de la vue soient les plus souvent sollicités, même si ce ne sont pas les seuls, ouvrant à une interrogation sur le temps et l’espace. Il ne faudrait surtout pas croire que Pfister s’enferme dans une réflexion théorique. Ce qu’il cherche dans le temps, c’est le présent, un présent à vif où « ce qui n’a pas de nom » rayonne, où la vie respire, où « la beauté / de toutes choses // est d’apparaître / dans chaque instant ». De même, ce qui l’intéresse dans l’espace, c’est sa vastitude infinie et sa lumière qui absorbe les choses par assomption et les transfigure. Il n’est pas anodin que, pour évoquer cette transfiguration, il ait recours aux œuvres de grands peintres vénitiens, tels Véronèse et surtout Titien. De la même façon, l’auteur n’est pas loin de considérer le monde comme un tableau, une apparition qui naît dans la lumière et disparaît avec elle.

Si l’on ne peut nommer « ce qui n’a pas de nom », on peut du moins essayer d’en faire entendre l’écho. C’est que ce que fait Gérard Pfister. La voie dans laquelle il s’engage est la poésie, mais une poésie « pour rendre aux mots / le silence et la lumière // pour retrouver dans les mots / le présent ». Dans le court texte qui introduit son livre, il écrit : « Et le poème serait cette parole plus fluide que l’eau, plus rayonnante que la lumière, qui saurait de toutes choses ne faire sentir que l’apparition, le chatoiement, ce qui toujours semble ici et qui n’a pas de nom. » Il n’est pas étonnant que, chez ce grand amateur de musique, la poésie prenne l’allure d’un chant mieux à même de faire ressentir le souffle et vibrer l’espace. Le chant s’élève comme une offrande au « sans-nom », célébrant l’instant présent et la lumière. La vie est un don. Il y a en elle une autre vie qui ne demande qu’à éclore et Pfister en guette le moindre frémissement, au fil de mille poèmes dont l’esprit est parfois proche des haïkus. En voici des extraits :

369

Ce jour d’été

pourrons-nous jamais assez

l’admirer

jamais assez aimer sa lumière

386

Patiemment sur le sol

le papillon

attend de n’être plus

que poussière

403

Voué à n’être dit

que par détour

à se perdre

dans le dédale des images

520

Pure immanence

de l’oiseau :

à chaque battement d’ailes

l’absolu du présent

584

Aucun mot ne demeure

aucune trace

tous les pas dans la neige

sont déjà effacés

Les poèmes se répondent d’écho en écho, s’organisent en mosaïque, brillant de mille scintillements. Après l’ouïe et la vue, les autres sens sont appelés, faisant jouer l’analogie et le principe des correspondances : « le toucher voit dans la nuit », « l’odorat goûte dans l’air », « le goût respire dans la salive »… Il se dégage de ce livre comme une saveur, le rasa tel que l’évoque la tradition hindoue et que René Daumal décrit comme « la perception immédiate, par le dedans, d’un moment ou d’un état particulier de l’existence, provoquée par la mise en œuvre de moyens d’expression artistique. Elle n’est ni objet ni sentiment ni concept ; elle est une évidence immédiate, une gustation de la vie même, une pure joie de goûter à sa propre substance, tout en communiant avec l’autre ».