Voici deux volumes nietzschéens qui diffèrent du tout au tout. Par les collections dans lesquelles ils paraissent et donc par l’esprit qui a présidé à leurs éditions. Par tout ce qui distingue des ouvrages livrés au public du minutieux recueil d’une correspondance on ne peut plus privée. Mais surtout, et de manière très frappante, parce que le Nietzsche enthousiaste des années 1876-1882 n’est plus dans les années 1885-1886 qu’un penseur isolé qui sent qu’il n’intéresse personne.

Friedrich Nietzsche, Œuvres. Tome 2. Sous la direction de Marc de Launay. Trad. de l’allemand par Dorian Astor, Julien Hervier, Pierre Klossowski, Marc de Launay. Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1 568 p., 65 €

Correspondance. Tome 5. Trad. de l’allemand par Jean Lacoste. Gallimard, 368 p., 29 €

Entre les deux, dans les années 1883-1884, il n’y eut rien de moins que la publication des trois premières parties d’Ainsi parlait Zarathoustra, dont il nous est devenu difficile de comprendre que, quoique écrit « pour tous et pour personne », il n’ait guère trouvé d’acheteurs. Cet insuccès fut tel que l’éditeur de ce livre devenu fameux et des cinq rassemblés dans ce volume de la Pléiade, loin de se réjouir à la perspective d’une des plus mirifiques opérations financières imaginables en la matière, a cherché par tous les moyens à se débarrasser des exemplaires qui l’encombraient. Il insistait auprès de Nietzsche pour que celui-ci achetât ce stock et il lui en réclamait l’équivalent de trois ans de revenu !

Les voici désormais en Pléiade et l’on peut supposer qu’un prochain tome comprendra le Zarathoustra, qui deviendra alors un joli cadeau de Noël. Mais nous n’en sommes encore qu’au tome 2, lequel regroupe Humain trop humain, Opinions et sentences mêlées, Le voyageur et son ombre – ces deux derniers livres constituant le second volet d’Humain trop humain –, Aurore et Le gai savoir. Dans une lettre du 7 août 1886 à son nouvel éditeur, Nietzsche souhaite une simplification de ces titres ainsi qu’une explication pour éviter des malentendus, et, s’agissant du dernier, qu’on ajoute « entre parenthèses gai saber afin de rappeler l’origine provençale de ce titre et les troubadours qui faisaient tenir dans cette formule tout leur savoir et leurs intentions ». Telle était bien la tonalité de l’ensemble de la production de ces années. À quelqu’un qui ne connaîtrait de Nietzsche que le nom et qui voudrait le découvrir sous son aspect le plus lumineux, c’est sans doute ce deuxième volume de la Pléiade qu’il faudrait conseiller. Il est donc tout à fait bienvenu.

La publication des philosophes dans la Bibliothèque de la Pléiade obéit à des considérations obscures. On aurait pu penser que Nietzsche intéresserait un plus large public que Malebranche, pourtant entré dans l’illustre collection vingt ans plus tôt. Autre sujet d’étonnement : la variabilité de l’esprit dans lequel est faite une telle publication. Tantôt il nous est proposé une édition de référence, sur le mode de ce qui a été fait pour les textes gnostiques, ou du moins pour Kant qui bénéficie d’un ensemble de traductions nouvelles, y compris d’œuvres mineures. On a alors la conjonction d’une volonté d’exhaustivité et de normes scientifiques. Tantôt toute volonté de cet ordre est absente, et ce n’est pas vrai que pour des éditions anciennes comme celles de Platon ou de Descartes. Disons que celle de Nietzsche n’a aucune prétention à servir de référence.

Ce n’est pas qu’elle soit mauvaise, elle est même assez bien conçue, mais elle n’apporte rien d’autre que la commodité de son format. Il est vrai que la maison Gallimard a publié un ensemble de traductions fondées sur l’édition allemande qui reste de référence, celle de Colli et Montinari. Cet ensemble magnifique à tout point de vue a, entre autres mérites, celui de présenter la totalité des fragments posthumes classés par ordre chronologique. Pour les ouvrages de la période 1876-1882, chaque volume est constitué, pour une bonne moitié, de tels fragments. On admet volontiers qu’il n’y avait pas lieu de reproduire toute cette masse dans des volumes reliés de cuir et destinés aux « honnêtes hommes », d’autant qu’elle reste disponible pour ceux qui veulent étudier Nietzsche de manière un peu technique. On saura gré à Marc de Launay et Dorian Astor d’avoir nourri leurs notes de références à ces fragments. Ils donnent ainsi une épaisseur aux textes publiés par Nietzsche et confèrent une accessibilité à un certain nombre de ces morceaux posthumes que leur masse même rend peu accessibles dans l’édition intégrale.

La question est de savoir s’il était judicieux de reproduire quasiment à l’identique des traductions vieilles d’un demi-siècle. Il est difficile de comprendre que l’on n’ait pas demandé de nouvelles traductions, qui n’auraient pas forcément été meilleures – quel sens cela peut-il avoir ? – mais auraient simplement été de notre temps. Pourquoi, à ce compte, ne pas reproduire des traductions d’avant-guerre ! En quoi celles que l’on nous propose sont-elles moins susceptibles de péremption ? Après l’édition intégrale puis la collection « Folio », c’est la troisième fois que la maison Gallimard recycle les mêmes traductions qui ne sont pas toutes excellentes et dont certaines n’ont pas très bien vieilli. Ç’aurait pourtant été l’occasion d’en susciter de nouvelles ou, au contraire, d’aller chercher les plus marquantes du XXe siècle.

Plus satisfaisant est le parti adopté par notre ami Jean Lacoste, responsable de la traduction et des notes de la Correspondance depuis son tome 3 – l’édition française s’était interrompue plus de deux décennies après le tome 2, on assiste depuis 2008 à une relève générationnelle. Jean Lacoste assume la responsabilité de la traduction de cette correspondance complète, tout en rendant hommage à ses prédécesseurs, traducteurs des éditions partielles de lettres de Nietzsche à tel ou tel, envers qui il « reconnaît bien volontiers ses dettes ». La réception de Nietzsche en France a été « très riche », on ne peut donc feindre de partir de zéro ; on retraduit tout en tenant compte des traductions précédentes, desquelles on s’écarte ou se rapproche. Grâce à quoi l’on nourrit un dialogue intergénérationnel entre lecteurs de Nietzsche.

Comme dans l’édition de la Pléiade, les notes de ce cinquième tome de la correspondance complète ont d’abord pour fonction d’expliciter des références culturelles qui peuvent échapper à des lecteurs français. Mais elles s’en différencient en ce qu’elles ne répètent pas ce qui figure déjà dans d’autres volumes de la collection Colli-Montinari. Il avait été décidé en 1986, pour les deux premiers tomes de la correspondance complète, de ne pas traduire en totalité les lettres que les correspondants de Nietzsche lui ont adressées, mais d’en faire figurer en note des extraits significatifs. Cette règle a été conservée ; elle était sans doute raisonnable.

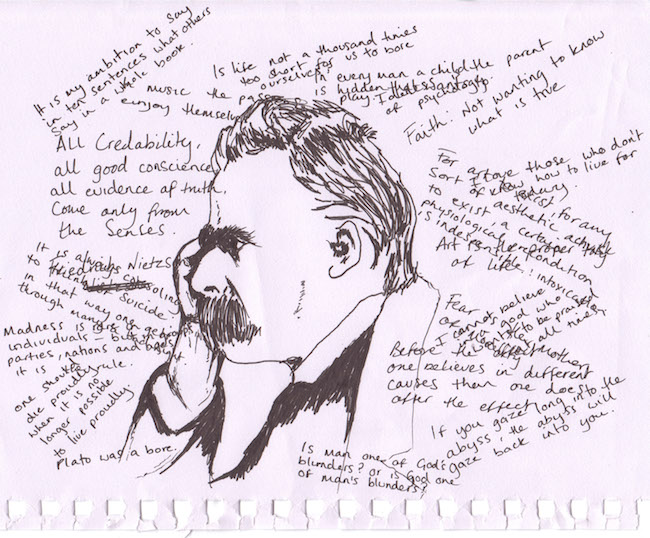

Portrait de Nietzsche par Edvard Munch (1906) © Thiel Galerie

Venant après la rédaction et la publication des trois premières parties du Zarathoustra, les années 1885 et 1886 ont quelque chose d’une dépression post partum. On y entend en tout cas une plainte lancinante : le succès n’a pas été au rendez-vous, Nietzsche est pauvre – ses deux chemises sont en lambeaux –, il se sent seul et ses yeux le font souffrir au point qu’il se dit presque aveugle et que le temps passé à lire et à écrire lui coûte cher en douleur. C’est du moins ce que Nietzsche dit à ses correspondants, au premier rang desquels figure désormais sa mère, d’abord en compagnie de sa sœur puis seule, après le mariage de celle-ci et son départ pour le Paraguay. Sa solitude est certes redoutée mais il lui arrive aussi de la dire désirée. Le 10 août 1885, il parle à sa mère de sa « petite cour », il reconnaît être « traité comme un prince » et s’amuse qu’en Engadine on parle de lui comme de « l’ermite de Sils-Maria ». Et puis il peut compter sur la tâche de secrétariat qu’assume Heinrich Köselitz, sur le soutien indéfectible d’Overbeck, même si l’un et l’autre ne le comprennent pas toujours aussi bien qu’il le voudrait.

Car sa solitude est surtout d’ordre intellectuel. À plusieurs reprises durant l’année 1885, il insiste pour dire qu’il n’est pas fou : « ne me considère pas comme fou » est alors un de ses leitmotive. Ce dont il souffre le plus, c’est que « même [ses] amis ne [le] comprennent pas ». Le seul à avoir eu « une petite idée » de ce qu’il voulait dire est Richard Wagner mais il a sombré dans l’antisémitisme. Sur ce point, d’ailleurs, Nietzsche a parfois fait preuve d’une certaine imprudence langagière puisque certains, qui ne lui étaient pas hostiles, ont cru pouvoir comparer son Humain trop humain aux ouvrages de l’antisémite Dühring. Il s’en offusque, naturellement, et rompt des lances contre « messieurs les antisémites », au premier rang desquels se trouve, hélas, le Dr Bernhard Förster qui « fait des discours », est végétarien et va épouser sa sœur chérie, son « Lama », avant de l’embarquer dans son projet de colonie paraguayenne. C’est encore auprès d’Overbeck qu’il s’en ouvre le 6 octobre 1885, sans pressentir ce que ce couple antisémite fera de ses œuvres après sa mort.

De cette solitude intellectuelle, on peut voir un symptôme dans l’abondance des lettres que cet homme de 42 ans écrit à sa mère, proportionnellement de plus en plus importante. Plus frappant encore est le fait que dans aucune lettre, même à ceux que l’on croirait les mieux à même de le comprendre, il ne dit mot du livre qu’il est en train d’écrire. Il répète qu’il a mal aux yeux, que son estomac lui impose un régime alimentaire d’une grande sobriété, qu’il redoute la chaleur et l’humidité, que l’éditeur de ses précédents livres se comporte mal – tout cela se comprend, s’agissant de lettres à des proches : il décrit son quotidien ordinaire, il ressasse ses plaintes. On comprend moins qu’il ne dise rien de ce à quoi il consacre son temps, sinon qu’écrire lui est physiquement douloureux. Or il écrit bel et bien puisque durant ces deux années il rédige la quatrième partie d’Ainsi parlait Zarathoustra (pour ne la diffuser qu’à quelques amis), qu’il prépare une deuxième édition enrichie des livres précédents, qu’il compose et publie Par delà le bien et le mal, renouant alors avec un relatif succès.

À ses amis, il ne parle de ces livres que d’un point de vue matériel : difficultés avec l’éditeur de ses premiers livres, recherche d’un nouvel éditeur, conditions de tirage, envoi d’exemplaires. Même un titre comme Par delà le bien et le mal n’apparaît qu’une fois le livre achevé et publié, sans que Nietzsche ait rien dit des réflexions dont il est le produit, comme si nul n’était à même de lui fournir des éléments de réflexion, de discussion constructive. Vers la fin de l’année 1886, il semble que les choses s’éclairent, mais Nietzsche en perçoit plutôt l’ambivalence. Dans une lettre du 24 septembre à Malwida von Meysenbug, il cite un critique du Bund qui, sous le titre « Le livre dangereux de Nietzsche », écrit : « Ici on stocke de la dynamite ». L’article est loin d’être négatif et Nietzsche le sent bien, d’autant que ce n’est pas la seule recension de son « Prélude à une philosophie de l’avenir ». Ses livres sont-ils pour autant « délivrés d’un sortilège » ? Pour nous qui connaissons la suite, la phrase du Bund qu’il cite ensuite sonne de manière prémonitoire : « Nietzsche est le premier à connaître une nouvelle issue, mais une si terrible que l’on est véritablement pris de frayeur quand on le voit emprunter ce sentier solitaire, jusqu’ici jamais foulé par l’homme ! »