Ces trois ouvrages – L’odeur de l’ennemi de Juliette Courmont, Le mépris de François Dubet et La colère et le chagrin de Serge Tisseron – sont à lire les uns avec les autres. Ils dessinent un vaste ensemble qui dépasse la problématique purement abstraite des définitions de notions familières pour toucher aux diverses sphères de l’existence humaine sur toutes leurs échelles temporelles et démographiques. On les conçoit au plan de la vie individuelle et collective, quotidienne et politique, subjective et culturelle. Envisageons avec ces textes comment les mauvaises passions – la haine, le mépris, la colère – marquent nos vies à toutes ses étapes, frappent toutes les identités sexuées, et émaillent de nombreux mythes de création du monde dans les différentes cultures.

Les romans d’aventure, les séries les plus populaires, mais aussi les histoires de vies ressouvenues construisent leurs dramaturgies, réelles ou imaginaires, sur l’irruption dramatique de ces différent moments physiques et psychiques cruciaux, liés entre eux, et qui fréquemment en changent le cours : dans les fictions, souvent, la colère naît de la première blessure du mépris, et se congèle dans une haine au long cours qui redessine la ligne de vie du héros, et réoriente tous ses choix d’actions, et lui fait « ne plus pouvoir sentir » le corps même de l’ennemi.

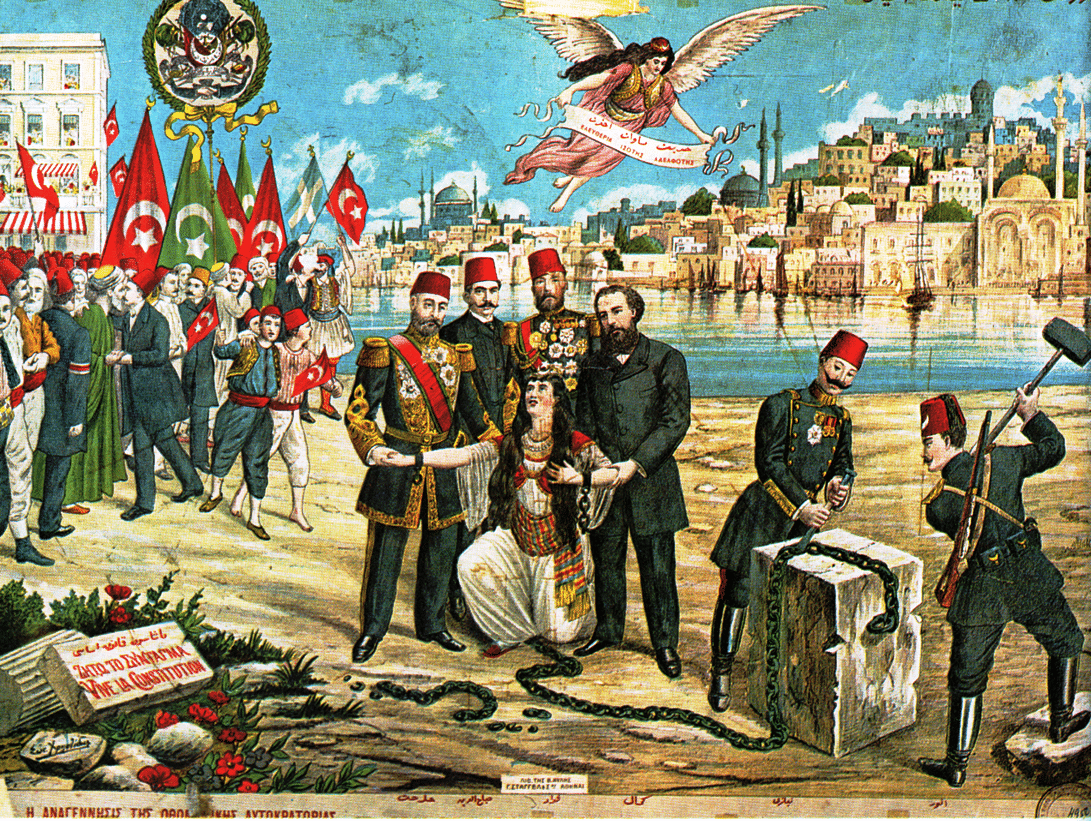

Le travail passionnant de Juliette Courmont ouvre un pan entier de fabrication d’un délire collectif à l’occasion de la Première Guerre mondiale dont ni la France ni la science ne peuvent être fières : l’ennemi est non seulement barbare, violeur, rapace, mais aussi obscène et dégoûtant, « le boche pue », chantent dans des comptines les Français et ils l’illustrent dans des caricatures que l’autrice nous restitue avec un sérieux teinté d’humour, grâce à son écriture talentueuse et une recherche d’une grande qualité scientifique.

La haine collective, une fois cultivée dans les récits et devenue propagande de guerre, pose comme sacrée la fidélité de son attachement furieux à l’autre collectif exécré, et accroit la force de sa réalité en tant qu’ennemi national « de toujours », jusqu’à la fiction d’un corps physiologique de l’ennemi comme relevant d’une nature particulière, différente, toxique, dont, par exemple, l’odeur repoussante serait une preuve dans la propagande de guerre en France contre l’ennemi allemand avant et pendant la Première Guerre mondiale.

C’est la mauvaise odeur qui permet l’unité organique du corps collectif de l’ennemi. La mauvaise odeur donne envie de vomir, et ajoute le dégout à la haine. La puanteur est une injure qui humilie, indépendamment de son historicité : dans sa préface, Alain Corbin le rappelle : « les représentations olfactives dans leur dimension sociale n’échappent pas à l’histoire ». L’exemple ici est fascinant : la mauvaise odeur de l’ennemi devient une « vérité » prouvée par la science ! La négativité des mauvaises odeurs corporelles, odeurs « invisibles » non contrôlables, permet de construire une identité collective d’autant plus morale qu’elle est physique . Le « pain KK » – pain de guerre allemand dont le nom suscite chez les Français une analogie facile – a déjà une couleur d’excrément, qui est aussi celle des cheveux, des pieds, des gaz qui enveloppent et émanent du corps trop gros trop grand du « boche », dont le cadavre lui aussi pue plus que les autres… « Il n’est nul besoin de préciser aux lecteurs des Pieds Nickelés que les Boches sont des porcs coprophages lorsque le trio sert des ordures mêlées à des excréments animaux à leurs clients berlinois » ; les exemples, les références sont passionnantes et l’appareil de notes se lit comme un roman !

La mauvaise odeur de l’ennemi transforme la haine nationale en racisme toujours légitimé par la physiologie de la victime. N’oublions pas que cette notion de racisme était dotée d’une légitimation scientifique en Europe à la fin du XIXe siècle. La médecine française du début du XXe siècle va travailler « scientifiquement » cette caractéristique nationale allemande dans des théories, des graphiques – ainsi, la « bromidose fétide de la race allemande » sera illustrée d’un graphique « scientifique » surprenant –, sur un ton de certitude formidable qu’on laisse aux lecteurs et lectrices l’étonnement de découvrir : le docteur Edgar Bérillon et ses collègues resteront un exemple d’une besogneuse et navrante faillite scientifique. La puanteur offre une force d’évidence, la preuve par le corps que l’ennemi est dégoutant, envahi par la problématique olfactive, obstructrice et débordante de sa propre digestion. Les excréments salissent aussi moralement l’ensemble de la personne de l’ennemi par un glissement sémiologique automatique, ces pièges cognitifs calamiteux. L’odeur de l’ennemi est la preuve de sa bestialité amorale, sa « saleté » signe sa nature de « salaud », son ignominie morale, source de « saloperies » .

La raison individuelle ne contrôle pas ce fond obscur d’un organisme forcément animalisé, donc obscène : tout un champ de répulsion enveloppe les excréments, le pourri, le sale, la fermentation, la moisissure d’un corps mort, de poubelles, de pieds, etc., et déborde de ses limites objectives pour devenir signe de danger sanitaire (source de maladies) et moral (la mauvaise odeur est un signe de bestialité, de sauvagerie, donc de cruauté). La mauvaise odeur ne peut être cachée, elle révèle un fond identitaire de « saleté » du corps de l’ennemi physique et collectif et ancre la haine dans la force formidable des mépris et du dégout.

La salissure de la mauvaise odeur accompagne souvent le racisme, le sexisme et bien sûr l’antisémitisme historique : ce livre remarquable, très bien écrit, nourri de références et d’archives maitrisées et traitées avec talent, offre un exemple saisissant de la fabrication haineuse d’un ennemi national qui utilise la physiologie du corps humain, son obscène chasteté commune aux fonctions organiques de tout mammifère, pour en construire l’évidence. Pourquoi les formes des fonctions physiologiques du corps humain, digestion et sexualité, servent-elles de lexique aux haines sociales, nationales, racistes ? Pourquoi ce lien entre la puanteur organique normale dans certaines situations physiologiques et son extension à une indignité ontologique globale de celui « qu’on ne peut pas sentir » est-il aussi efficace ? Le registre des injures qui visent à l’humiliation de l’injurié en faisant intervenir une substance ou une action organique (« merde ! », « fuck ! ») est significatif, et ce dans des cultures différentes.

Si le corps humain est une réalité compliquée, le « corps social » n’est qu’une métaphore, et le « corps de l’ennemi » voit sa physiologie relever d’une construction purement culturelle. Mais le dégout entraine le mépris, cette forme de meurtre moral et social. François Dubet, sociologue dont les travaux sur l’école et les institutions font autorité, offre un livre important sur Le mépris. Émotion collective, passion politique : « le mépris est une passion sombre quand il débouche sur des postures indignées et sur le ressentiment », il relève de la sociologie, plus que de la psychologie ou de la morale.

La force de destruction du mépris devient capitale dans nos sociétés : le risque de la honte que produit le mépris humiliant est permanent et oblige au sauvetage de la dignité, ce travail permanent de quiconque en situation d’être regardé, évalué : sur le trottoir, dans la cour d’école, au milieu du salon, etc. La compétence à souffrir de la honte n’a pas d’âge, très tôt l’enfant a honte, de lui, de ses parents parfois, et a une conscience aigüe du ridicule qui tue. Les cascades d’inégalités de toutes sortes produisent les mépris sociaux qui signifient immédiatement la distance à respecter entre les uns et les autres.

« Le mépris est une émotion profonde, violente et perverse parce qu’il se manifeste avec discrétion, un silence ou une remarque » : en amont des lois et des jugements explicites, son effet de destruction morale de certains et d’organisation sociale du respect des distances hiérarchiques au sien de la vie la plus quotidienne fonctionne en permanence : une police de regards règne d’emblée dans l’espace public, et gère les interactions physiques les plus anodines en amont de toute injonction explicite pour éviter les risques du face-à-face entre inégaux sociaux, dont la rencontre des yeux à égalité est alors efficacement anticipée et évitée par des détours, des fuites discrètes, des têtes baissées au bon moment, des formes de civilités silencieuses instrumentalisées avec cruauté, police prête à punir au moyen d’une souffrance majeure : la honte.

Baisser la tête, raser les murs, « marcher à l’ombre » – titre d’une chanson du chanteur Renaud en 1980 dont le refrain, « casse-toi tu pues t’es pas d’ma bande et marche à l’ombre », offre un exemple de l’injure de mépris (nous retrouvons le « tu pues ») formée dans la « bande » de jeunes qui, au sein de son territoire (« mon rade »), crée sa propre échelle de prestiges et de mépris – tenter de se cacher, montrer que l’on veut disparaitre dans de sombres habits flous (les gros), sont les postures attendues du honteux sous la menace du stigmate contre lui.

Tenter un hors-champ en caricaturant intelligemment son propre avilissement, ou se peinturlurer en figure de cirque plutôt que de s’habiller de noir (les grosses), sont, entre autres tactiques inventives et vitales, des manières de déjouer la police des regards et de se prémunir de la destruction de sa propre identité dès les premier signes de mépris. Parfois, l’être méprisé sent se former en lui la fermentation de la haine tardive, avec son paradoxal refroidissement dans la durée qui accroît sa venimosité : l’histoire séculaire des duels, des bagarres et des projets de vengeances en Occident atteste de l’efficacité meurtrière des mépris dès le premier regard en amont, jusqu’aux injures et gestes humiliants.

Le mépris est l’effet puissant du fait social transversal et structurel en quoi consiste une hiérarchie qui place sur des échelons différents tous les contenus qu’elle différencie : des couches sociales, « ethniques », des personnes, des sexes, des religions, des civilisations, des objets, etc. Tout groupe social, quelle que soit sa forme – un royaume, une copropriété, un quartier, une entreprise, un groupe fermé non occidental décrit par les ethnologues, etc. –, se diversifie à l’intérieur de lui-même dans une structure de différences hiérarchisées, plus ou moins explicite voire institutionnalisée (armée, Église, État…) ou implicite, non formulée (bande de jeunes, enfants d’une même famille, groupe de vacanciers, États membres de l’ONU…) : ces échelles hiérarchiques enveloppent toutes les interactions en cours et dessinent les formes sociales et leurs positions (au centre ou à la périphérie de la table, à la cour, dans le cortège, etc.) en termes de pouvoir, de statut, de prestige, de beauté, de valeur…

Il y a les heureux bénéficiaires du stigmate positif d’être « en haut de l’échelle » (au sens de la chanson de Charles Aznavour), ce sommet social de prestige, fortune, pouvoir, estime autour de soi, bonheur présumé, qui voient leurs présences physiques enveloppées, enroulées, augmentées de cette cape scintillante, cette plus-value purement psychosociale en laquelle consiste une bonne réputation, dont la perte peut entrainer honte et suicide. La position sur cette échelle des hiérarchies réelles, « frame » du faire société (au sens d’Erving Goffman, voir Les cadres de l’expérience, 1974), est le paramètre déterminant de cet accès au stigmate social positif : il s’agit d’un système d’échelles croisées parfois discordantes (surtout dans les régimes démocratiques), voire contradictoires dans leurs modèles, mais toujours orientées d’un moins bien en bas vers un mieux en haut, échelles qui, bien sûr, selon les contextes historiques et les situations en jeu, peuvent être gravies dans les deux sens quand le fonctionnement institutionnel le permet, ou figées pendant des siècles (par exemple, dans les sociétés de castes).

Dans notre société contemporaine d’individualisme démocratique où, dans la responsabilité de sa propre construction biographique au long cours comme de son apparence de chaque jour, l’adulte se voit particulièrement responsable d’être « lui-même », il est la cible privilégiée d’une auto-évaluation négative qu’un mépris social global entraine. Les vieux mépris culturellement construits comme « naturels », liés aux différences de castes et de classes deviennent de plus en plus insupportables et source de ressentiments venimeux et croissants dans des espaces sociaux démocratiques où l’égalité des chances donne à l’acteur social le devoir personnel d’« arriver » socialement. Les exemples donnés par l’auteur sont parlants, des Gilets jaunes aux jeunes des quartiers. Les « jeunes » contemporains des deux sexes sont en face d’une injonction globale de « se réaliser », « être soi-même », « arriver », « être quelqu’un », etc., avec cette pression en face du miroir d’être socialement beau-belle.

Cette « liberté/solitude » en face du miroir social de l’individu contemporain accroit la charge de la honte personnelle, sans freiner les effets redoutables des échelles de mépris sociaux. Ainsi, quelqu’un de riche à l’extrême peut croire qu’il est supérieur à quelqu’un de pauvre en termes non seulement économiques mais de valeur identitaire globale. Il le regardera de haut. Il aura tendance à interpréter ses privilèges comme des preuves de sa supériorité en tant qu’individu : en revanche, le « pauvre »; frappé d’inégalité de fait, se sent victime et cible du mépris non seulement du « riche » mais aussi du « système » : « je suis méprisé parce que je ne compte pas, parce que je suis le rouage d’une machine dépourvue d’intention, je ne suis méprisé par personne mais par « le système » ».

L’égalité posée comme droit humain et valeur républicaine cruciale, avancée civilisationnelle essentielle jamais réalisée dans les faits mais posée comme valeur, produit des effets secondaires non prévus : « au-delà du mépris de classe qui redouble les inégalités sociales et se porte toujours bien, le mépris s’individualise lorsque les inégalités se multiplient autant qu’elles s’accroissent ». Ce livre rend compte du fait que le mépris (émotion ? passion ? posture ?) est une donnée dont les effets sont de plus en plus politiques. On reconnait chez Dubet la filiation intellectuelle de la sociologie compréhensive depuis Alexis de Tocqueville jusqu’à Alain Touraine, sociologie dont cet ouvrage montre l’importance et la grande valeur heuristique.

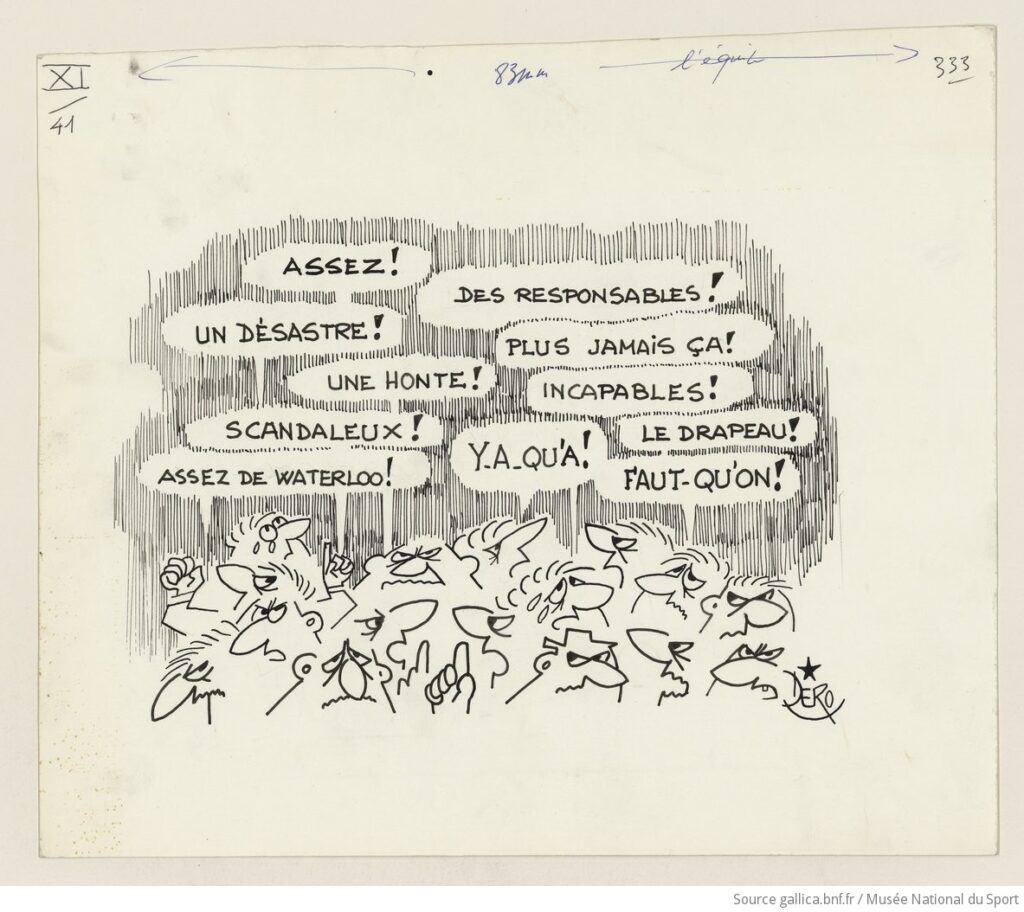

Parfois, le méprisé ne comprend plus pourquoi il faut baisser la tête, il se met en colère. Serge Tisseron propose dans son dernier livre sur La colère et le chagrin. D’une émotion intime à sa mobilisation sociale de réfléchir aux mécanismes qui lient les subjectivités « intimes » aux expressions de « sentiments » collectifs : le psychiatre, fort de son immense expérience clinique, s’ouvre aux problématiques sociales et culturelles du monde présent et propose des manières de penser les formes de colères et leurs effets sociaux et politiques, jusqu’à leur possible écroulement dans le chagrin, cette acceptation du malheur dont la souffrance enfin libérée bouclerait un des cycles.

Du champ psychique aux mécanismes sociaux, du cas individuel précis aux processus historiques d’ensemble, cet ouvrage déploie la question de la colère partout où elle naît, sous l’œil de l’expert psychiatrique. Serge Tisseron prend par la main son lecteur et sa lectrice pour l’amener à distinguer les bonnes colères, contre l’injustice, des mauvaises, narcissiques, prédatrices, destructrices. Il faudrait deux termes différents pour ces deux formes de colères : la fureur contre ce que le furieux perçoit comme une injustice n’est pas de même nature que la rage impitoyable et prédatrice du tyran qui détruit, bave sanglante aux lèvres, des milliers d’innocents, rage fabriquée et surjouée dans une propagande haineuse et grossièrement mensongère.

La colère peut se tromper de sens et inventer des mépris qui n’existent pas. Par exemple, la « rage car » qui se saisit du plus pacifique des conducteurs doublé un peu abruptement – il baisse la vitre, vocifère, injurie le « doubleur » de façon ordurière, il tend le poing, sort un couteau, etc. – est une interprétation erronée de ce qui est un fait technique : l’autre me double parce qu’il va plus vite, c’est tout, et non parce qu’il me méprise. Les injures et leur tutoiement de mépris en France, les postures de fierté virile (menton en avant, corps redressé, visage statufié, muscles bandés…), ouvrent la voie de la colère et donc de la violence physique, cette catastrophe morale. Dans un style clair et limpide, l’auteur, dont le métier est d’appliquer la phrase lue dans Eschyle : « ne sais-tu pas que les paroles sont les médecins de la colère, cette maladie ? » (Prométhée enchainé), ouvre à chaque exemple, à chaque référence, une forme de dialogue avec un lecteur qu’il prend presque par la main : lire Serge Tisseron est non seulement une aventure intellectuelle mais aussi un parcours éthique et thérapeutique : le lecteur, la lectrice a le sentiment de progresser doublement : dans la compréhension des analyses mais aussi dans celle de l’éthique portée par ces analyses.

L’explosion de colère dans une scène spectaculaire inquiétante est immédiatement perçue dans les interactions entre mammifères, et l’évidence du spectacle fait oublier que souvent on en ignore les raisons : cette scène s’annonce par quelques signes avant-coureurs, un grondement sourd, toutes dents luisantes, un poil qui se hérisse, un changement de couleur du visage, du ton, devenu cinglant, une atmosphère plus lourde, plombée, avant l’orage, métaphore irrésistible de toute explosion de colère. Il y a dans l’histoire courte d’une colère « qui bout » un désir-vertige d’urgence à déborder de la casserole, à exploser dans une scène spectaculaire. L’avant colère est ce « gonflement furieux de l’esprit » (Eschyle, Prométhée enchainé), c’est-à-dire un intense moment de découverte cognitive de l’objet-sujet malfaisant par « l’esprit », moment qui précède et conditionne la naissance de la colère : l’injustice, la trahison, le mépris, qui en sont la cause dramaturgique, doivent être expliqués avec force, voire avec violence.

Le coléreux en transe explique le pourquoi de sa colère, et lance au monde sa version des faits : l’explosion de colère est une intensification de l’exposition argumentée de ses raisons, taraudée par le désir brûlant d’infliger déjà une violence verbale, avec des menaces vengeresses, par exemple, assénées dans un deuxième temps. La colère est une affaire de pensée, de découverte de « la vérité » jetée à la figure de l’autre contre lequel elle se déploie, mais c’est une pensée épaissie, brulante de souffrance haineuse, dans son urgence physique de faire souffrir le traitre, le méchant, avec des menaces : « déchirer par morceaux l’enfant aux yeux du père n’est que le moindre effet qui suivra ma colère » ; dans la pièce de Corneille, Médée trahie ne cesse d’expliquer en hurlant « son juste courroux » et profère des menaces de vengeance jusqu’au sadisme.

Il y a un abime, une perdition, dans le discours de la colère, sa rage d’exposer sa vérité et de lancer des menaces atroces, et cette colère qui tient en quelques phrases hurlées pendant la scène semble envahir et métamorphoser le corps du furieux, de la furie, devenu bloc de haine compact, avec l’arrêt de toute réflexivité : celui qui hait est formidablement réconcilié avec lui-même dans une unité parfaite entre la circulation du sang et celle de la pensée pendant la scène explosive, source d’un étrange sentiment de pureté dans la combustion de soi. La voix changée par la colère devient implacable, logique, le masque du visage est défiguré, grimaçant, hideux, reconnaissable dans les bandes dessinées.

Le furieux, la furie choisit le vacarme et ne « répond plus de rien », étrange expression qui fait surgir le néant de l’excès. Il renverse la table et cogne le mur de son poing, ce n’est pas raisonnable, il se blesse, sa rage décuple… La scène de colère bouleverse le registre de la communication ordinaire, en l’assourdissant de bruit et de casse, elle accroit la vulnérabilité matérielle des êtres fragiles, et des objets. Nécessairement éphémère, l’état de fureur est une transe psychoactive. À son point d’acmé de la fureur, seul le programme de la vengeance sadienne calme le furieux, à moins que le chagrin ne puisse enfin aider à faire le deuil de la figure de l’ennemi, à accepter de perdre la joie de la haine.

Dans l’ouvrage de Serge Tisseron, la rencontre entre psychiatrie et morale permet la restitution dans une écriture fluide de toute l’expérience et de toute la culture de son auteur pour amener thérapeutiquement la lectrice, le lecteur, à accepter l’idée capitale de chagrin comme l’antidote véritable contre ce délire addictif destructeur du colérique qu’entraîne la montée aux extrêmes de toute colère. La proposition du chagrin comme fin de l’histoire de la colère est forte, elle permet de penser une bascule où la violence est déplacée, évacuée comme issue, grâce à la retombée, cet effondrement dans lequel consiste le grand chagrin où le deuil s’accomplit d’accepter de quitter la figure de l’ennemi, pire qu’un chagrin d’amour, et les flots de larmes peuvent alors éteindre les derniers feux de la haine.