Claudine Cohen fait le point des recherches sur la question de la domination masculine dans un livre aussi limpide qu’élégant. À la fois philosophe des sciences et paléontologue, cette chercheuse est connue pour ses livres sur le genre à la Préhistoire. Elle retrace ici très pédagogiquement une généalogie de la virilité depuis la société simienne jusqu’aux religions du Livre et leur héritage.

On ne s’explique pas la popularité de personnages aussi grossiers que Trump ou Milei sans l’adhésion massive de ceux parmi les hommes qui veulent « reprendre le contrôle ». Le machisme ruisselle depuis le sommet des États, et le populisme ambiant (qui n’est pas moins attisé par des viragos) s’y complait. Comment cela a-t-il commencé ? Telle est la question, et l’occasion de rappeler des fondamentaux et de mettre en évidence une partialité que cette discipline n’aborde habituellement pas.

Qui dit Préhistoire, il est vrai, dit incertitude, rareté et incomplétude fossiles, soit conjecture par définition. A fortiori dans un domaine plus perméable que d’autres à l’idéologie, où chaque époque a reflété ses normes et ses aveuglements. Sur sept millions d’années d’évolution, la domination masculine n’est ni linéaire ni exempte d’ambiguïté, en elle-même comme dans son interprétation.

Il faut préciser d’emblée que l’homme ne descend pas du singe mais d’une espèce inconnue, apparentée aux deux. De tous les grands singes, dont Claudine Cohen montre la diversité – et les écueils soulevés par les extrapolations à l’Homme –, les plus sympathiques restent incontestablement les Bonobos : ils favorisent les femelles et règlent les tensions au sein du groupe par le sexe. On retiendra surtout que la différence des humains la plus signifiante est que, chez la femme, l’état d’ovulation ne se donne pas à voir.

Il s’ensuit l’absence de limitation temporelle pour la sexualité ; et de là, la nécessité de la réguler et de la contrôler, autrement dit la primauté de la culture. Voilà posé en un raccourci ce qu’établit la notion de genre et qu’explicite cette enquête multidisciplinaire : la « supériorité [sur la femme] que l’homme a fini par acquérir », dit Darwin, n’est jamais un donné de nature. Elle ne procède pas du corps (des instincts, des pulsions, de la force, de la libido, et de la sexualité en général que revendiquent les machos), mais des normes socioculturelles que les humains se sont imposées très tôt dans la Préhistoire. Plus précisément, c’est l’alliance qui conditionne le traitement des femmes. Leur protection – dans le cadre de la famille élargie qui voit le jour – ne va pas sans contrepartie. En l’occurrence, l’exogamie : « l’échange des femmes », qui est propre à l’homme (ou exacerbé chez lui), s’est fait aux dépens de celles-ci.

Sous le Paléolithique, la robustesse des femmes était telle qu’on distingue mal dans les sépultures la différence des corps d’un sexe à l’autre. Aujourd’hui, l’ADN permet de trancher. Et « l’homme de Menton » est devenu « la Dame de Cavillon ». Mais le dimorphisme s’est accentué dans la longue durée, et en ce sens – et en ce sens seulement – « l’hominisation est une féminisation ». Ce qui ne signifie pas que la condition des femmes se soit améliorée, c’est tout l’inverse à mesure qu’on avance dans le temps.

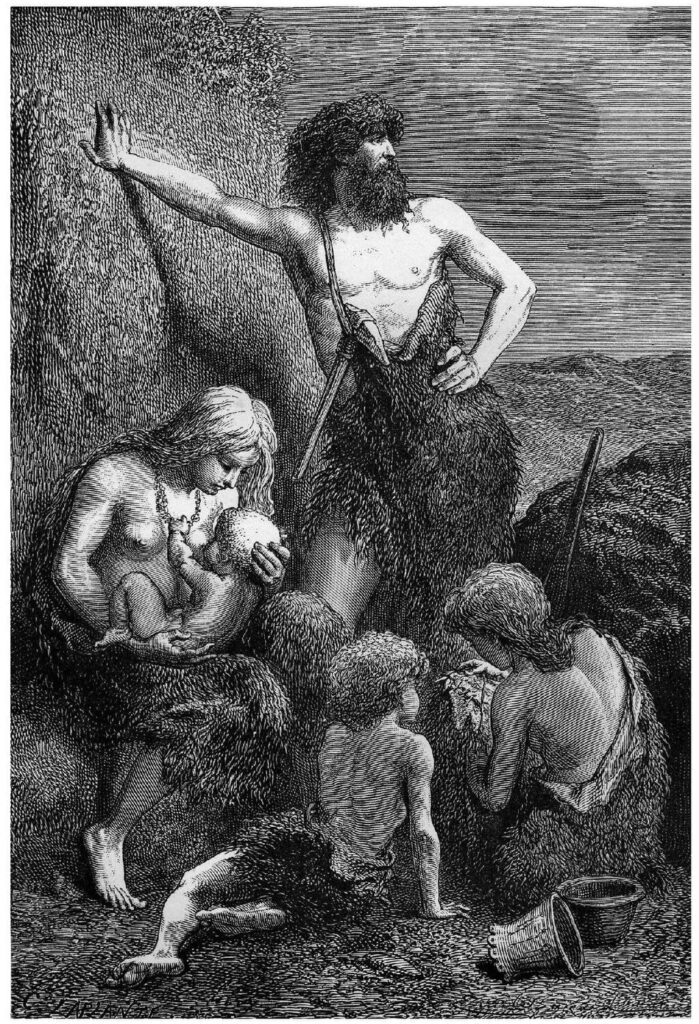

Pour autant, ce domaine, qu’encore une fois commandent l’incertitude fossile et des temporalités incommensurables, varie. Claudine Cohen montre aussi des images « phallo-féminines » de corps qui trompent la dualité des sexes et introduisent du jeu, une compénétration des qualités qui excède le virilisme montré par Georges Bataille par exemple dans son interprétation de l’art pariétal. Pareillement, la division des tâches qui informe ces groupes n’est pas aussi clivée et définitive qu’on a voulu le croire. Il ne suffit plus d’affirmer que « l’homme chasse et la femme cueille ».

Certes, l’hominisation – l’évolution morphologique, technologique, sociale – repose largement sur la chasse. Mais on s’est souvent étonné qu’un homme nu ou presque ait pu, même en agissant collectivement, abattre un mammouth. On suppose maintenant que les humains se sont longtemps nourris de charognes. Et les travaux modernes sur les chasseurs-cueilleurs laissent penser que les femmes jouaient leur part en rabattant et poursuivant le gibier. Elles pêchaient, ramassaient les coquillages et les plantes, utilisaient et fabriquaient, elles aussi, des outils de pierre, tissaient et travaillaient les fibres. De plus, dans ces sociétés nomades, elles limitaient les naissances pour ne pas se contraindre et peser sur leur groupe.

On ne dira pas pour autant, comme on l’a beaucoup fait sous l’impulsion des féministes dans les années 1970, que c’étaient des sociétés matriarcales et qu’il y régnait une Grande Déesse. Cette vision d’un gouvernement paisible et d’un culte de la fertilité inspiré par des figures aux traits sexuels hypertrophiés –présentée notamment par Marija Gimbutas – est un mythe. Au Néolithique, au Proche-Orient, avec l’émergence du mode de production agropastoral, la sédentarité, la domestication des animaux, la propriété, le travail des métaux, l’écriture, c’est l’inverse qui s’est produit.

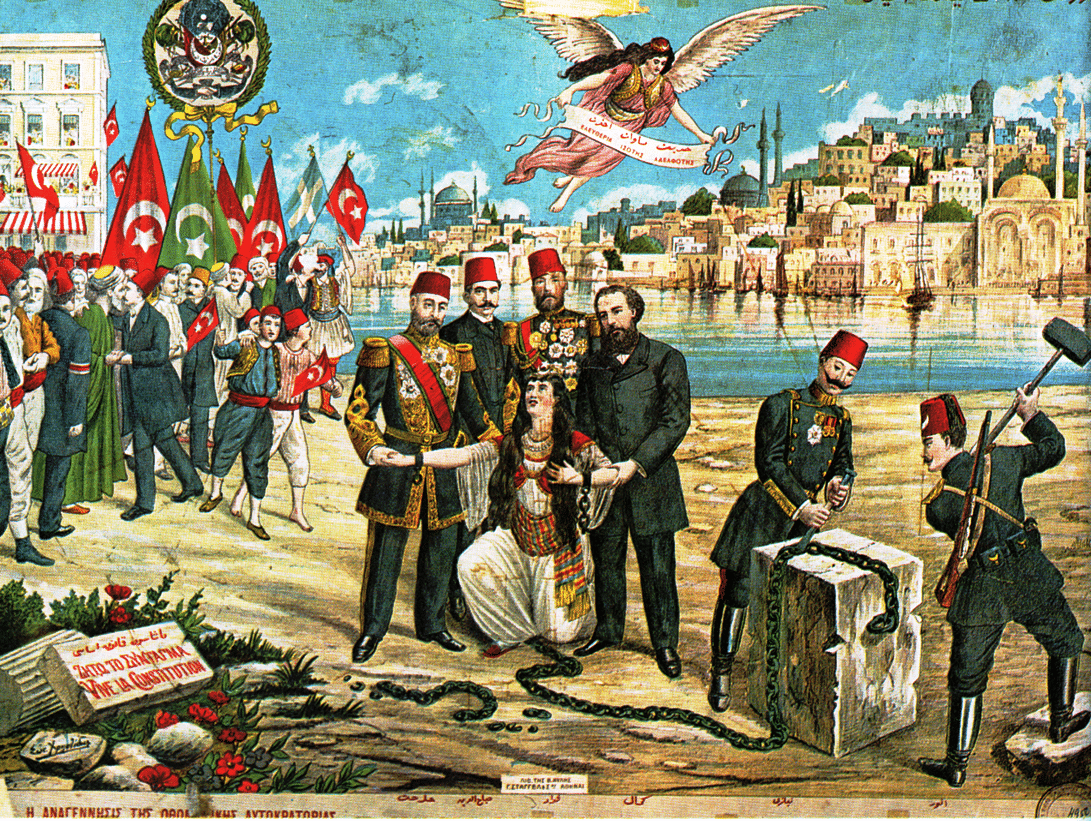

La néolithisation est un très long processus où les situations fluctuent, mais où se fixent les hiérarchies de sexe et de classe. On ne dit pas assez que le patriarcat est institué à l’âge de bronze. Claudine Cohen évoque la « naissance du guerrier » il y a plus de 5 000 ans, et des vestiges brutalistes à l’encontre des femmes. Au Proche-Orient et en Asie mineure, dans des sociétés militarisées, les femmes sont minorées, exploitées au travail et, en tant que génitrices, traitées « comme du bétail », a pu dire James C. Scott, reléguées au foyer.

Toutes choses qui seront accentuées par les religions monothéistes [1]. Auparavant, à partir du IIIe millénaire avant notre ère, dans des cités-États de Mésopotamie, un culte était voué à la « reine du ciel », la déesse Inanna/Ishtar. Et des femmes avaient trouvé une certaine reconnaissance dans leurs emplois de scribes, de prêtresses, de musiciennes, ou d’artisanes.

Dans l’ensemble, ces thématiques qui ont été très débattues sont forcément appelées à l’être encore. Il reste bien sûr les invariants qui vacillent de nos jours dans certaines avant-gardes. Comme la paternité n’est jamais physiologiquement assurée, la génitrice sera « toujours suspecte de trahison ». Et comme telle, la femme est à la fois réifiée et jalousée, comme l’avait dit Françoise Héritier : il n’y a pas complémentarité entre les sexes mais rivalité non dite.

Et l’un des intérêts du livre est le renvoi à l’ethnographie : les Barya de Nouvelle-Guinée « allaitent » de leur sperme les jeunes garçons. D’autres imitent le flux menstruel par le biais de blessures, de manière à mimer les femmes et à les évacuer. Aussi le pouvoir symbolique a-t-il été « moins reconnu à la femme proprement dite qu’à la féminité ».

C’est sous la perspective vertigineuse de ce temps indéfini pour beaucoup mais régulièrement mis en avant qu’il faut mesurer la profondeur des questions de genre. Et saluer des travaux comme celui-ci : passionnants, ils sont aujourd’hui de salubrité publique

[1] Claudine Cohen fait mention de mon livre sur les masculinités en Islam, Le genre intraitable ; pas très rigoureusement, puisque j’y établis une distinction entre le viril et le masculin qu’elle ignore, et qui me semble décisive pour contrer les islamistes.