L’histoire littéraire, comme les lecteurs, semble bien souvent injuste. Richard Yates (1926-1992) n’a pas la notoriété d’autres grands écrivains états-uniens. Pourtant, comme eux, il ausculte les contradictions de son pays et des êtres qui le peuplent. Son œuvre, lucide, d’une grande qualité formelle, réfléchit la place de la fiction dans nos vies et dans l’identité même de son pays.

Les grands écrivains américains de la deuxième moitié du XXe siècle – de James Baldwin, Don DeLillo, William Styron à Cormac McCarthy, Philip Roth ou Russell Banks – expriment quelque chose, semble-t-il, de la nature d’une nation relativement jeune qui, au fur et à mesure de son évolution et de son expansion dominatrice, a trouvé des formes de fictions qui l’appuient ou la contredisent. Comme si les récits y avaient encore la candeur de l’épopée ou de la constitution d’une identité, d’une mémoire en marche, et qu’ils avaient, dans leur nature même, le pouvoir de saisir quelque chose d’une psyché commune, d’un ethos qui a besoin de se constituer, de se renforcer, par une représentation projective.

Les fictions états-uniennes – de valeurs bien inégales et souvent surestimées – fascinent bien souvent pour cela, comme les films, et ne cessent de questionner un rapport au monde singulier qui s’élabore sur des contradictions et une violence fondatrices dont il semble fort ardu de se défaire. Elles ont encore – c’est presque un cliché de le dire – une puissance de performance, de prise sur le réel, sur ce qui se passe sur la scène du monde. Et les écrivains ne cessent de fouiller, de travailler, de trouver des biais pour exprimer d’où ils viennent, qui ils sont et pourquoi ils sont ce qu’ils sont. Comme si la littérature opérait la concentration d’une existence compliquée, à la fois positive et négative. Les romans s’apparentent ainsi à des catharsis introspectives, aux proportions diverses, plus ou moins ancrées dans l’histoire, et qui racontent, à des échelles très diverses, un pays, une identité, un rapport au monde qui interroge la place de l’individu, sa solitude fondamentale et l’espèce de lutte permanente qu’il doit mener pour exister.

Yates n’a cessé de nous mettre face à nos contradictions, nous révélant combien nous nous masquons le réel de nos vies en les intégrant à des fictions que nous nous racontons à nous-mêmes en même temps qu’aux autres pour ne pas sombrer.

Et qui mieux que Richard Yates a su saisir ce mal-être existentiel, cette sorte d’inconfort fondamental ? On serait tenté, presque par provocation, de répondre : personne ! Car toute son œuvre, constituée à partir d’expériences biographiques personnelles sans cesse déplacées et reconfigurées dans la fiction, n’affirme que la contradiction de sujets qui s’affirment, ou tentent de le faire, dans un monde qui leur réclame une image d’eux-mêmes. Il a su capter un élément fondamental de l’homo americanus : sa solitude et son hypocrisie. Il ne raconte pas ainsi de grandes fresques, il ne s’affronte pas à l’Histoire avec un grand H mais il choisit, sous les dehors d’un classicisme formel discret et efficace, d’exprimer la violence intérieure de la société américaine par le biais infime de la conscience, de récits qui mettent en leur centre une psychologie qui ne procède pas d’une analyse réalisée par le romancier, mais bien du discours que ses personnages tiennent sur eux-mêmes. Car ce qui passionne Yates, ce sont les manières de discours – comme autant d’écrans fallacieux entre soi et le monde – qui fondent les individus, les retiennent, les empêchent ou leur permettent de survivre dans un monde qui les nie en permanence.

Les livres de Richard Yates opèrent, comme en chimie, à la manière de révélateurs. Il faut lire ce qu’ils masquent, ce qu’ils mettent en scène avec une virtuosité impressionnante. Ainsi, Yates va bien au-delà d’une analyse sociologique univoque ou d’une critique de l’existence médiocre et capitaliste d’une petite bourgeoisie qui s’illusionne, et, comme d’autres très grands écrivains américains, avec d’autres moyens, plus discrets probablement, il raconte l’un des fondements de la société états-unienne. C’est-à-dire cette nécessité de se projeter, de construire des discours qui appuient ou remplacent des identités, qui ne se constituent que sous la forme d’images de soi successives que l’on s’impose ou auxquelles on fait semblant de croire. Yates met en scène comme personne cette identité entièrement projective, que ses personnages ont totalement intériorisée ; et, à un moment donné, par rupture, ils le réalisent et font face à l’angoisse de s’en affranchir. Tous ses livres racontent comment des êtres affrontent le vide de l’existence, comment ils ne supportent plus les illusions d’un univers matérialiste qui impose le succès, comment ils luttent et renoncent devant l’impossibilité de supporter la solitude élémentaire qui abolit tout. Yates n’a cessé de nous mettre face à nos contradictions, nous révélant combien nous nous masquons le réel de nos vies en les intégrant à des fictions que nous nous racontons à nous-mêmes en même temps qu’aux autres pour ne pas sombrer. Nous confrontant à l’inutilité d’une lutte perdue d’avance pour être soi-même quand tout nous en empêche et que le courage manque.

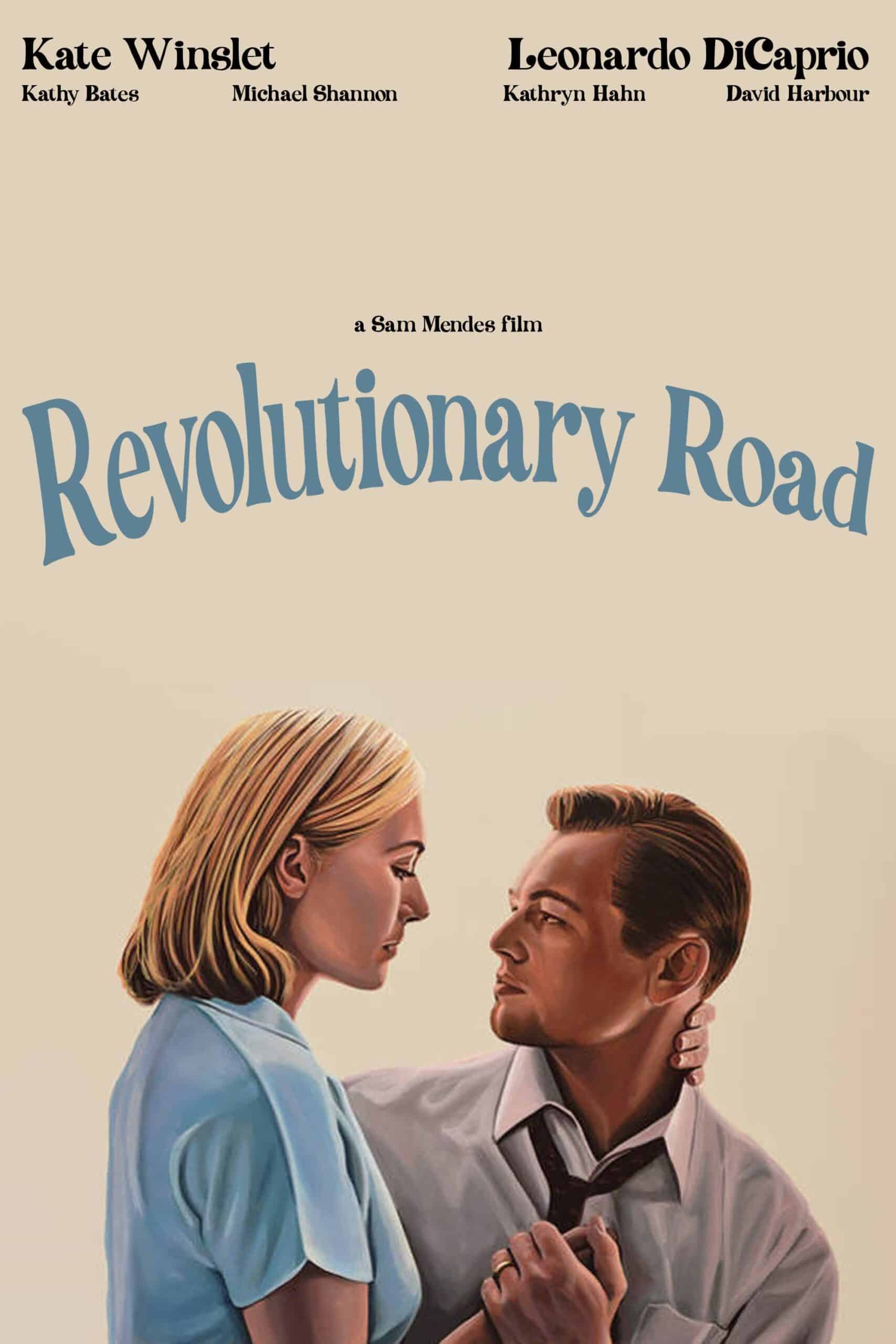

Richard Yates est sans doute l’un des écrivains les plus lucides et les plus impitoyables de la deuxième partie du XXe siècle. Ainsi, qu’il raconte la lente désagrégation du couple Wheeler dans La fenêtre panoramique, son roman le plus connu, paru en 1961 (adapté au cinéma par Sam Mendes avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet), ou bien l’échec de celui que forment Evan Shepard et Rachel Drake dans Un été à Cold Spring, son dernier, en 1986, formant une sorte de boucle, il ne s’intéresse pas vraiment à la dimension sociale ou à l’analyse sociologique, mais bien plutôt à la mécanique intérieure des êtres qui oblitère un réel insupportable pour le remplacer par une fiction autonome et perverse. Yates s’intéresse à ce qui empêche la vie, à ce qui remplace la réalité, c’est-à-dire à la manière dont nous nous la représentons tout en en connaissant parfaitement la fausseté. Ses livres démontrent comment ses personnages – par des dynamiques ou des formes de récits différents – constituent ces corpus intérieurs, ces masques qu’ils revêtent, et comment ils essaient de s’en défaire dans une sorte de souffrance existentielle silencieuse et extrême.

Le film et son succès ont entraîné les traductions successives de tous les livres de Yates en France, où seuls La fenêtre panoramique et ses Onze histoires de solitude avaient été traduits dans les années 1960, puis oubliés. Le dernier de ses romans non traduit reprend, comme une grande récapitulation presque tous les thèmes de son œuvre. On retrouve dans Jeunes cœurs éprouvés (quel titre difficile à traduire que Young Crying Hearts !) l’ombre portée de la guerre et la figure du soldat entreprise comme un héros impossible, celle d’une parentalité toxique, des enfants victimes des adultes, de leurs discours factices qui détruisent les sentiments véritables, les relations amoureuses dysfonctionnelles, les oppositions entre les hommes et les femmes, la violence conjugale, l’adultère, la dimension projective et fantasmatique de la sexualité comme seul refuge face à une socialité rigide, le divorce, l’aliénation du travail, l’alcoolisme, les oppositions de classes, l’irruption de la figure du fou ou de l’enfermement psychiatrique, les oppositions entre la ville, les banlieues et la campagne, les rapports compliqués aux arts et la création…

Richard Yates est sans doute l’un des écrivains les plus lucides et les plus impitoyables de la deuxième partie du XXe siècle.

Une dimension récapitulative – c’est son avant-dernier livre, qui paraît en 1984 – accentuée par une construction qui, à partir d’un premier récit autour d’un jeune couple, déroule deux versions successives, celle de Lucy Davenport puis celle de son mari, Michael. Si ce livre n’est clairement pas sa plus grande réussite, il permet de mettre en perspective les thèmes, les structures et les mécanismes que tous les autres romans mettent en branle. Moins fluide, il semble plus obéir à une sorte de plan narratif qui, s’il ne manque pas d’intérêt pour le lecteur familier de l’auteur, n’a pas la grâce et l’apparente évidence de ses textes les plus réussis. Comment ne pas être impressionné par la mobilité narrative, l’art de l’ellipse et la composition de La fenêtre panoramique, par le formidable Easter Parade et le destin des deux sœurs Grimes, par le trouble d’Une bonne école ou encore par la guerre de Richard Prentice dans Un destin d’exception, et comment ne pas encourager à les lire ?

Tous les livres de Yates, d’une subtilité et d’une virtuosité narrative exceptionnelles, racontent comment l’homo americanus est un produit de son discours, une sorte d’être illusoire, vain, profondément empêché. Ils mettent en scène une déroute de l’individu aboli derrière l’injonction à se représenter, à se composer une personnalité et une existence fictives et de se perdre à force d’essayer d’y croire ou de s’y conformer. C’est une œuvre d’une profondeur psychologique stupéfiante qui n’a rien à envier à Zweig ou à Schnitzler, mais qui s’applique à une analyse profondément matérialiste et lucide de personnages qui s’imbriquent dans un univers capitaliste impitoyable et aliénant. Yates est parvenu, avec beaucoup plus de réussite que ses épigones de talent – Richard Ford, Raymond Carver ou Stewart O’Nan –, à saisir cette part majeure de l’identité américaine, son hypocrisie, sa facticité, le poids qu’elle fait peser sur des individus, sa nature paradoxale et profondément fictionnelle. Il faut lire ou relire ses livres pour s’en convaincre et réaliser à quel point le monde, nos vies, nos sentiments, peuvent n’être que des reflets, des sortes de vides effarants, obéir à des discours tout faits que l’on s’impose à soi-même dans une forme de déni que la littérature nous révèle sans pitié. C’est difficile, violent, inconfortable, mais assurément nécessaire.