Engagée depuis 2015 à l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) sous la direction de Zahia Rahmani, l’entreprise de recherche Sismographie des luttes visant à une histoire globale des revues critiques et culturelles renouvelle tout à la fois l’histoire des luttes coloniales et celle des périodiques, en proposant de lire ensemble plusieurs centaines de revues à travers le monde au cours du XIXe et du XXe siècle. Coup de chapeau à cette histoire globale en acte qui n’hésite ni à expérimenter ni à revendiquer ses choix et parvient à investir des supports différents : un livre en deux volumes, une exposition et une base de données pour que ce grand récit collectif ne demeure pas celui de quelques-un.e.s.

Zahia Rahmani (dir.), Sismographie des luttes. 1. Répliques. 2. Épicentres. Nouvelles Éditions Place/INHA, 2 vol., 208 p. et 35 € chacun

Sismographie des luttes. Vers une histoire globale des revues critiques et culturelles. Centre Pompidou. Jusqu’au 28 juin 2021

C’est d’abord passage Vivienne, à l’INHA, fin novembre 2017, que l’on découvrit l’installation vidéo-sonore « Sismographie des luttes », puis elle prit le cap vers le sud, Dakar, puis Rabat, Marseille, avant de partir plein ouest vers New York puis plein est à Dakka et Beyrouth, avant, depuis quelques semaines, de s’arrêter au musée d’Art moderne du Centre Pompidou à Paris.

La revue réunionnaise « Fangok » (1978 – 1979) © Armand, Alain (France), « Fangok », SISMO (Portail Mondial des Revues)

À l’image de sa circulation, ce projet est généreux et veut s’inscrire immédiatement dans la mondialité. Il s’agit pour Zahia Rahmani et l’équipe qu’elle a réunie de ne pas négliger la moindre revue, archive d’une subjectivation collective. Peu importe qu’elle soit publiée au beau milieu du pays aborigène australien, à Paris, au sein des Kanaks immigrés, dans un camp sioux ou dans une micro-communauté latino-américaine, au sud du Chili. L’installation est à l’image du projet, très sobre mais d’une parfaite efficacité : des projections vidéo de couvertures de revues entremêlées à des transcriptions de textes-manifestes. Légère, plastique, mais capable aussi d’accueillir de nouveaux matériaux, elle se donne comme la continuation de ces objets de lutte ; elle ne les esthétise pas, et, si l’on veut prendre la mesure de la matérialité de ces armes contre les dominations, dans des vitrines est exposé un ensemble de ces publications. À chaque fois, ces vitrines focalisent le regard sur un aspect : au CNAM, le choix a été celui de publications africaines-américaines dans les Amériques (de Tropiques de Césaire et Ménil au journal du Black Panther Party et à l’iconographie d’Emory Douglas).

Si l’installation est légère, c’est que le projet est, disons-le, des plus fous : entreprendre une recension des plus célèbres jusqu’aux plus minuscules publications collectives sur les cinq continents et sur deux siècles des « damnés de la terre ». Ce n’était pas gagné… Combien se sont lancés dans ce type de cartographie pour finir par mettre des pastilles de couleur sur les livres d’une bibliothèque centrale, ou au mieux dessiner au crayon une « map » ? Zahia Rahmani a pris très au sérieux le « global turn » et a foncé avec les moyens numériques pour ne pas se contenter d’un survol ; avec ses collègues, elle a plongé dans ces publications aux supports divers – certaines ne sont qu’une mauvaise photocopie A3 pliée en deux.

« Saber Vivir », revue littéraire argentine (1940-1956) © Eyzaguirre, José, « Saber Vivir », SISMO (Portail Mondial des Revues)

Quelle forme donner à une recherche qui s’est fixé l’approche globale comme méthode ? Comment en effet écrire l’histoire globale ? Petit détour par les revues historiennes. Souvenons-nous de 2001, et de la publication d’un dossier intitulé « Une histoire à l’échelle globale » dans les Annales, comportant des articles de Sanjay Subrahmanyam et de Serge Gruzinski, suivis d’un commentaire de Roger Chartier. Ce moment fut important dans l’émergence de la thématique globale dans l’historiographie française. En 2004, avec Les quatre parties du monde. Histoire d’une mondialisation (Fayard), Gruzinski contribua fortement à inscrire dans le paysage français les pratiques et les pensées « métisses », les figures des « passeurs culturels » en situation de post-conquête. Puis, en 2007, il y eut dans la Revue d’histoire moderne et contemporaine le dossier « Histoire globale, histoires connectées » et, en 2009, la publication, sous la direction de Patrick Boucheron, de L’histoire du monde au XVe siècle [1].

Ce que propose Zahia Rahmani s’inscrit dans cette prise de distance par rapport à l’histoire culturelle trop strictement nationale et dans l’adoption d’approches de plus en plus globalisées considérées comme des dépassements des histoires culturelles nationalo-centrées. L’approche ici choisie est nourrie par les postcolonial studies et les subaltern studies mais ne tombe pas dans l’écueil souligné par Jean-Frédéric Schaub en 2017, à savoir que, lorsque la dénonciation de l’eurocentrisme se cristallise comme réflexe académique, « cela revient à imposer à l’Occident le traitement que la critique postcoloniale reprochait aux Européens d’appliquer à l’Orient ».

« Negin », revue de littérature internationale traduisant vers l’arabe des écrivains mondialement reconnus (1970-1978) © Enayat, Mahmood (Iran), « Negin », SISMO (Portail Mondial des Revues)

Il ne s’agit donc pas pour Zahia Rahmani d’imposer un « nouveau grand récit », mais de penser « en archipel », pour citer Édouard Glissant. La chercheuse met en acte cette proposition en choisissant, non pas d’inscrire cette histoire dans la pierre, mais de produire une bibliothèque de la Relation. L’entreprise est fragile, car il faut pour cela ne négliger aucun îlot, ne pas hiérarchiser entre un continent et un rocher. Quoi de plus difficile que de se déprendre des quelques balises érigées en points de repère tant elles permirent de cartographier ces espaces politiques et culturels invisibilisés ? Sismographie des luttes y parvient par un livre double ; si nous avions un instant la tentation de nous focaliser sur une figure, le second volume oblige au mouvement et au divers. Il faut rendre grâce aux Nouvelles Éditions Place d’avoir accepté ce dispositif qui permet de ne pas enfermer ces pensées du tremblement dans un relevé figé. On manipule ces deux volumes, on va de l’un à l’autre, sans cesse.

Écrire cette histoire en archipel ne signifie pas pour autant renoncer à toute dimension chronologique ou géographique. Bien au contraire, en permettant de lire ensemble sur une même double page la sismographie sur ces quatre continents désignés par les Européens (l’Asie, l’Afrique, les Amériques et l’Océanie), voisinent enfin une revue amérindienne, une autre égyptienne, une troisième malgache, une quatrième syrienne, une autre encore kurde… bref, s’esquisse un « tout-monde ».

« African Arts » (1967) © African Arts Consortium, « African Arts », SISMO (Portail Mondial des Revues)

On s’étonne alors de certaines contemporanéités, et, surtout, grâce à d’autres doubles pages qui centrent l’attention sur une revue et en reproduisent l’éditorial, on prend conscience de notre ignorance sur cet « en deçà » de l’histoire, de tous ces soulèvements, de toutes ces prises de parole et d’écriture. Grâce à une iconographie riche, une autre histoire se dessine, celle de la manière dont ces communautés se sont représentées elles-mêmes. Ces deux volumes sont habités par les images, les dessins, les photographies, les gravures qui restituent l’extraordinaire créativité de ces publications. On aimerait savoir qui dessina la couverture du Désir libertaire, la revue des diasporas arabes publiée à Paris entre 1980 et 1983 ; beaucoup d’informations se trouvent sur la base de données en ligne.

Car ce qui frappe la lectrice ou le lecteur en découvrant ce second volume intitulé « Répliques », qui rassemble tout à la fois des articles monographiques, des traversées ou encore des portraits, c’est que « The unity is submarine », pour reprendre le titre de l’article qu’Elvan Zabunyan consacre à la revue des artistes caraïbéens, Savacou, publiée à Kingston entre 1970 et 1989. On lira ainsi avec étonnement l’article de Mica Gherchescu sur la revue Black Orpheus fondée en 1957 à Ibadan, au Nigeria, sous la direction éditoriale d’Ulli Beier, Allemand d’origine juive, expatrié, professeur de phonétique anglaise.

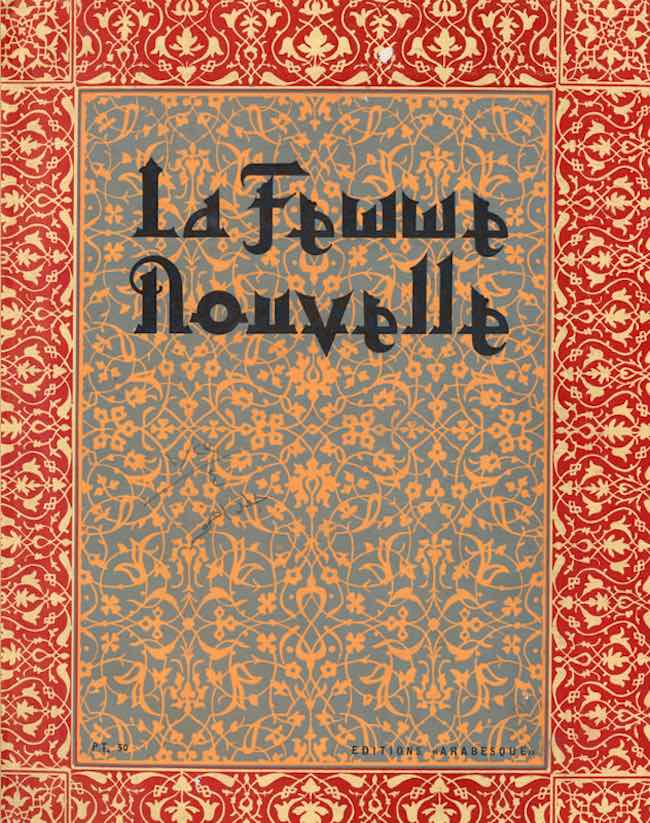

Organe de l’association égyptienne La Femme nouvelle (1947-1953) © « La Femme nouvelle », SISMO (Portail Mondial des Revues)

Ces publications sont aujourd’hui des archives de la formidable effervescence artistique locale, mais elles permirent aussi de favoriser les rencontres entre des poètes francophones, anglophones ou encore lusophones, qui se donnaient pour objectif « de casser la barrière des langues par la traduction ». Car, comme le montre Sarah Frioux-Salgas dans une belle contribution sur l’archipel des revues qui s’étendait de la new-yorkaise Fire ! à la Revue du monde noir jusqu’à la martiniquaise Tropiques, il y eut bien des échanges. À n’en pas douter, Zahia Rahmani et son équipe sont habitées par ce même désir de partager ces imaginaires de résistances ; celui sans doute aussi, et sans nostalgie, de continuer à prêter attention aux tremblements de notre monde, à celles et ceux qui se soulèvent aujourd’hui.

-

Pour une lecture synthétique de ces débats, voir l’article de Christian Delacroix, « L’histoire globale : un regard historiographique à partir du cas Français », dans Biannual International Journal of Philosophy, novembre 2019.