Chez les anarchistes rassemble les textes écrits pour la presse par Jean Meckert entre 1946 et 1953, parallèlement à son travail de romancier. On y retrouve la force et la vitalité de son écriture, son attention aux humbles aussi. Décrivant une société médiocre, bien éloignée des espoirs engendrés par la Libération, ces portraits et reportages sur le vif font entendre la voix d’un homme désabusé mais pas résigné, dont l’humour et l’énergie dépassent les déceptions. On peut voir également, à travers certains de ces textes, se construire ses romans, notamment Nous avons les mains rouges.

Jean Meckert, Chez les anarchistes. Reportages, nouvelles et autres textes. Texte établi et préfacé par Franck Lhomeau. Joseph K., 128 p., 12 €

La majorité des articles de Chez les anarchistes fut publiée dans l’hebdomadaire Essor pendant la première moitié de 1946. Ils témoignent des conditions de vie difficiles de l’immédiat après-guerre, encore soumis à des restrictions. Meckert y insiste sur les désillusions de la Libération.

Léon, malgré son salaire de comptable, partage avec sa femme et son bébé une pièce unique, « un rez-de-chaussée défoncé, humide » où « la buée fait des dégoulinures qui entraînent la peinture par rigoles, par plaques, par pans ». Chez Monique, institutrice, les murs montrent aussi « de larges plaques de crasse et d’humidité ». Quant aux Hauspied, s’ils sont propriétaires d’un pavillon flambant neuf en banlieue, ils vivent à six dans trois pièces de mauvaise qualité : « En approchant un peu, on s’aperçoit que c’est un fibro repeint, qui tourne au jaune délavé ». Tous travaillent, et pourtant ils ont du mal à joindre les deux bouts. Mme Hauspied, qui se rend à Paris tous les jours, résume : « C’est la vie des bêtes, absolument. On part dans le noir, on revient dans le noir ». Elle regrette de n’avoir ni le temps ni l’argent pour s’acheter des livres ou aller au cinéma.

Jean Meckert © D.R.

Jean Meckert expose ces vies étouffées à l’aune de lendemains qui déchantent. Il laisse la parole à Mme Duval, vendeuse dans un grand magasin, pour expliquer que les salaires sont, en valeur absolue, nettement inférieurs à ceux d’avant la guerre. Un cran plus loin dans l’exploitation, Louisette, ouvrière en confiserie, est renvoyée au bout de huit ans, parce que la loi, comme elle a vingt-deux ans, exige qu’elle soit payée plus cher. Toutes deux dénoncent la surveillance exercée sur les employées. « N’est-ce pas le triomphe du capitalisme que de soumettre le travail à des conditions draconiennes et de laisser pratiquement l’entière liberté aux capitaux-marchandises ? », juge l’auteur. On se croirait déjà chez Amazon. En 1946, les trente glorieuses ne sont pas encore là pour les classes moyennes et populaires.

Reviennent aussi constamment les références aux enrichis du marché noir. Pour écrire « Nettoyage », l’auteur, avant Florence Aubenas, a pratiqué le reportage en immersion. Mais pour découvrir que l’activité principale de ses collègues balayeurs est le marché noir. De haut en bas de la société, « chacun selon ses moyens, c’est la curée vers le profit ». Comment, dans ces conditions, ne pas être tenté par l’écœurement, comme Léon, par le dégoût, comme Monique, par l’amertume, comme Yvonne ?

Dans des portraits extrêmement vivants, en situation, Meckert peint avec chaleur des êtres dont les désillusions sont à la mesure des espoirs et de l’énergie. Ainsi de Léon et de son épouse : « L’optimisme vivace, « l’art de vivre » au rabais, la santé morale, et la joie quand même, tout cela éclate comme un défi dans cette pièce qui pourrait si facilement tourner au taudis ». Et de ces femmes auxquelles il réserve le premier plan, tant leur condition semble doublement opprimée : Mme Duval et Louisette, Mme Hauspied, la joyeuse Odette et la fraîcheur de ses dix-huit ans, Yvonne, que, puisqu’elle est discrète et dévouée, tout le monde exploite, et dont la souffrance éclate dans la nouvelle « Ça sent le gaz ! ». Personnages de fiction et personnes réelles ne se différencient pas : les uns et les autres ont la puissance de la vie.

« Mon copain Léon » reportage de Jean Meckert paru dans « L’Essor » le 19 janvier 1946

Monique, l’institutrice, étant menacée par l’ennui et la monotonie de son existence étriquée, Jean Meckert l’emmène à une réunion anarchiste. Mais, confrontée à des discours creux, elle observe : « On est en train de rejeter les révolutionnaires purs vers le dégoût », annonçant l’intransigeante et aiguë Hélène de Nous avons les mains rouges (1947).

Chez Meckert, la critique sociale, politique et économique ne se dissocie pas de la morale. Ce qui conduit à un cul-de-sac, tant, sur ce plan, sont décevants partis et organisations. Et en premier lieu le Parti communiste, cible des « Spectres ». Les personnages de ce texte estiment « l’abolition du profit, des frontières, et des prépondérances » trahie par « les partis qui se disent révolutionnaires », ce qui les pousse « à la magnifique folie de l’action directe ». En quelques lignes, Meckert montre l’impasse pouvant conduire de l’idéalisme au terrorisme. Il développera ce processus à l’échelle de tout un roman dans Nous avons les mains rouges, qu’il écrit à cette époque.

L’antidote se trouve peut-être dans « Modeste proposition », une analyse du camping pleine d’humour, construite sur la valorisation du nomadisme par rapport au camping fixe, du randonneur au pied léger plutôt que du sédentaire suréquipé. Le premier s’allège : « On ne pense plus, on n’affecte plus, on se détend, on s’animalise, c’est-à-dire qu’on s’affine », et l’auteur ajoute : « si les écrivains faisaient parfois du camping (itinérant) nous aurions une littérature bien plus directe, plus vraie, plus fraîche ».

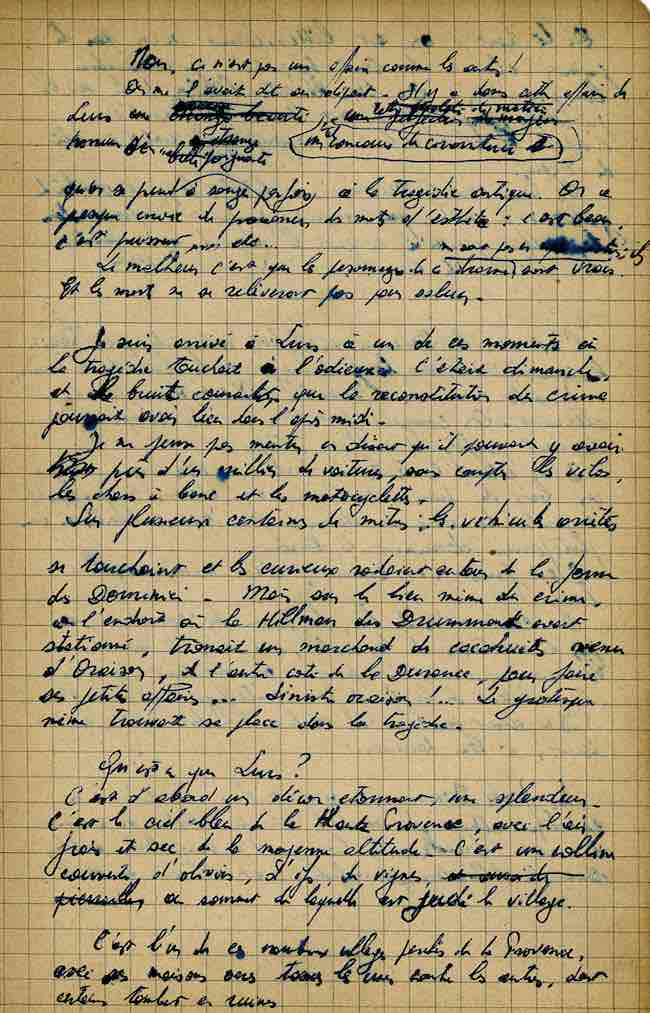

Page du carnet dans lequel Jean Meckert a écrit « 15 mois sous la loi du silence, à la Grand-Terre »

Choix de vie et art poétique se rejoignent, comme dans la réponse de Meckert à l’enquête « Lit-on encore Zola ? ». Il applique au romancier de L’assommoir les mots de celui-ci sur Balzac : « C’est une lecture forte. Elle n’est pas bonne pour les poltrons de la vie. Elle a une senteur humaine qui fait aimer les forces actives de l’homme. C’est un monde louche et terrifiant, mais c’est un monde ». Mots qu’on pourra aussi entendre comme une profession de foi de l’écrivain Jean Meckert.

Le recueil se clôt avec un reportage sur l’affaire Dominici, à laquelle Jean Meckert consacrera aussi un livre, La tragédie de Lurs. Dans cet article, il ne se prononce pas sur les faits mais réfléchit à la situation de cette famille d’agriculteurs placés sous les feux médiatiques depuis plus d’un an, pour insister, encore, sur leur humanité : « J’y ai trouvé des gens méfiants certes : ils en ont tant vu ! Mais des gens qui ne sont ni des primitifs, ni des simples d’esprit. Je m’excuse de revenir là-dessus mais il faut que ce soit dit : la ferme Dominici n’est pas une ménagerie ». Enfin, il conclut : « Quant à la Grand-Terre, elle verra encore des enfants et des petits-enfants qui ont besoin de vivre et qu’il faut laisser vivre. C’est la morale de toute tragédie ».

Chez Meckert, la tragédie n’empêche pas la vie. L’état de la société pousse à la première, mais la seconde permet de la contrebalancer en transpirant de chacune de ses pages, où la gouaille parisienne de l’auteur rejoint celle de protagonistes auxquels il laisse souvent la parole.

Sachons gré aux éditions Joseph K. et à Franck Lhomeau, qui a établi et préfacé Chez les anarchistes, de nous donner à lire ces articles intenses et généreux. Ils nous offrent dès 1946 comme un aperçu sur la fin du XXe siècle et sur le XXIe ; tout en exprimant par l’empathie, la compassion et l’humour, une profonde croyance en la force de la vie, croyance que Jean Meckert applique aussi à son écriture, toute de simplicité lumineuse et de nerf.