Ce qui nous arrive

Comme toute situation nouvelle, la présente pandémie et ses conséquences évoquent un imaginaire constitué : en l’occurrence, celui des récits apocalyptiques, dont le sous-genre « zombie » est le plus populaire. Et si, au-delà de l’analogie, nous pouvions en faire un analyseur de l’actualité ? Les films de George Romero (1940-2017) montrent que la rupture de monde se situe bien moins dans l’évidence aveuglante de la contrainte sanitaire que, devant nous, dans une organisation sociale à réinventer.

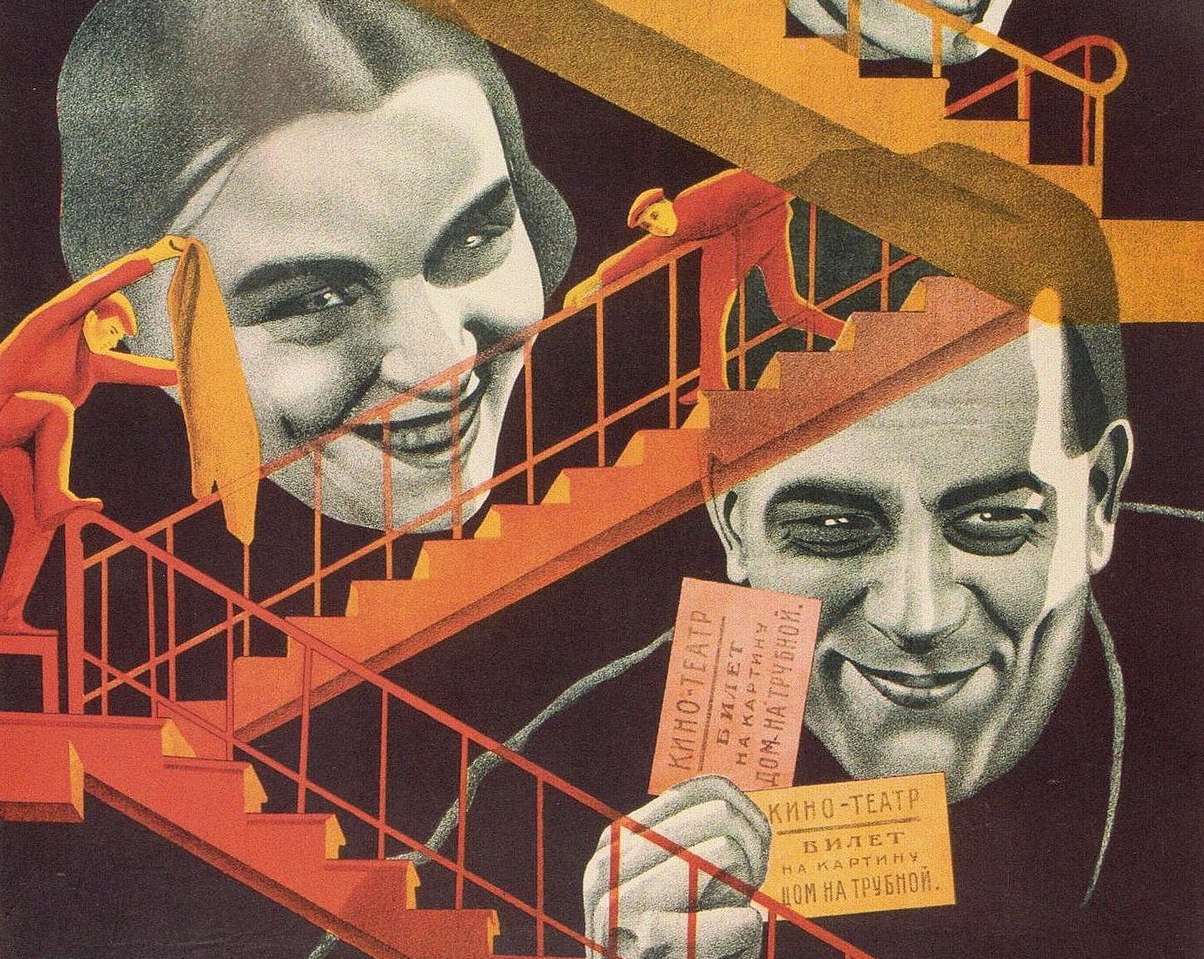

George A. Romero, La nuit des morts-vivants. Filmedia (réalisé en 1968)

Ces jours-ci, la vie a des airs de film d’horreur. Les images de villes désertes qui circulent dans les médias et que l’on regarde depuis nos foyers confinés ; quelques semaines plus tôt, l’apparition d’un danger, d’abord lointain, puis, tournoyant comme un orage, plus proche, puis là, chez nous ; dans le même temps, toutes les phases allant de la minimisation – « une petite grippe » – au déni – « le président Macron et sa femme au théâtre » – et à la fanfaronnade – « on se fait la bise ! » –, comme si quelque essence nationale devait nous garantir une immunité biologique.

Et d’un seul coup d’un seul, la panique, l’état d’urgence – « nous sommes en guerre » –, les écoles et commerces fermés, les administrations désorientées, la police et l’armée dans les rues, l’exode urbain, la quasi-mise en suspens du Parlement, l’injonction de rester chez soi (mais d’aller travailler), l’explosion des cas et des décès, les moyens exceptionnels déployés par un exécutif pris de court mais par-dessus tout soucieux de donner une illusion de maîtrise, qui a changé quasi quotidiennement de version en matière de prévention (masque ou pas masque ?) mais qui, constamment à l’écoute des scientifiques, a su prendre très tôt des mesures sanitaires indispensables : le 49.3 et la dérégulation du droit du travail.

« Day of the Dead » de George Romero (1985)

N’oublions pas, comme dans tout bon film apocalyptique, la large palette des réactions : partisans du solutionnisme technologique, plus government-friendly que user-friendly, millénaristes en tout genre, écrivains bourgeois épandant leurs méditations depuis leur bunker de campagne, fraction écologiste de l’intellectualité d’ambiance, trop heureuse d’entonner l’air inusable du « tout doit changer », les uns et les autres cherchant à s’assurer une bonne place dans le désormais fameux monde d’après. On redoute la rentrée littéraire presque autant que la deuxième vague épidémique. Un jour peut-être, un Defoe racontera les égoïstes et les inconscients, les escrocs, petits ou grands, les néolibéraux en PLS, les complotistes et les je-sais-tout, les philosophes et les illuminés, les charlatans et les vendeurs de remèdes miracles, la cacophonie politique et la débâcle financière, la vanité intacte et l’injustice souveraine, l’inébranlable bêtise et la ruée sur le papier toilette, et l’humour invincible et le courage, et la solidarité et la protestation qui ne s’éteint pas, et la mort, omniprésente, qui ramène chacun d’entre nous à sa condition biologique mais frappe d’abord celles et ceux qui assurent la reproduction matérielle de la société, sans oublier – comment l’oublier ? – la peur, qui étreint tout le monde et bouleverse la figure du monde. Les paranoïaques ayant eux-mêmes des ennemis, ce foutu virus est là et bien là, qui se répand à une allure folle, vous oblige à planifier la moindre sortie comme une campagne militaire et transforme tout être humain en possible porteur, y compris vos plus proches, chez qui vous recherchez, du coin de l’œil, la déclaration de symptômes, exactement comme vous craignez vous-même d’être devenu une bombe à retardement.

Parce que nous avons déjà vécu tout cela dans la fiction, la situation s’accompagne d’un effet d’anagnorisis et, simultanément, d’un sentiment d’irréalité. Depuis deux mois, le monde connu, d’ordinaire si régulier, si fidèle à lui-même, jusque dans l’abomination, semble s’être dissous dans le cauchemar, dont il imite aussi la consistance. Il est presque comique que cette pandémie soit survenue à un moment où l’on s’était largement lassé des histoires d’apocalypse zombie, forme paradigmatique de l’horreur dans la culture contemporaine. Si paradigmatique qu’elle avait franchi les frontières de la sous-culture et des marchés secondaires pour devenir mainstream : par exemple, quand Hollywood adaptait World War Z, le roman de Max Brooks, The Walking Dead était une des séries les plus suivies au monde et Game of Thrones, autre série populaire, avait elle aussi ses zombies. Une vie ne suffirait pas à énumérer l’intégralité des films, séries, romans, bandes dessinées, jeux vidéo, manuels de survie, festivals dédiés à cette figure au cours des deux dernières décennies. Ici ou là, on avait même vu des zombie walks dont les participants défilaient dans les rues déguisés en morts-vivants. À croire que le XXIe siècle serait zombie ou ne serait pas.

On ne tentera pas d’élucider la signification sociale de cet engouement – ce genre d’explication étant toujours hasardeux – mais de saisir la structure idéologique propre à la rubrique « zombie » du métagenre apocalyptique pour en faire un outil d’interprétation de notre actualité. Cette approche semble d’autant plus indiquée que, de l’après-guerre à nos jours, ce type de fiction a servi de véhicule aux angoisses du moment : communisme, émergence de nouveaux sujets politiques (femmes, non-blancs, LGBTQI), déclin de la famille bourgeoise, disparition des valeurs traditionnelles, jeunesse rebelle, lumpenprolétariat urbain, destruction de la planète, etc. Il a, en conséquence, mobilisé une multitude d’adversaires, appartenant à diverses catégories (sub-)génériques : vampires, esprits, démons, créatures surnaturelles, animaux gigantesques, « nature » déchaînée, extraterrestres, enfants maléfiques, terroristes. Mais, quel que soit le genre – ou la combinaison de genres – dans lequel il se décline, il s’organise autour du motif de la rupture de monde, causée par l’apparition d’un adversaire surnuméraire, car extérieur à la situation de départ, et total, car porteur de la virtualité d’un monde radicalement autre – et, du point de vue des personnages auxquels nous sommes censés nous identifier, tout sauf désirable : un monstre, en somme. Ainsi a-t-on pu dire que ce type de fiction mettait aux prises le normal et le monstrueux [1]. C’est exact, mais partiel, et l’on gagnera à revenir en deçà de ces catégories pour s’intéresser au processus de valorisation qui les informe.

En effet, puisque la situation standard implique un antagonisme absolu, qui ne peut se résoudre que par l’élimination ou l’assujettissement d’une des parties, elle repose sur un schéma triplement idéologique : 1/ un monde, ou une possibilité actualisée de monde, est présenté comme le monde ; 2/ l’altérité ou la transformation est par essence haïssable ; 3/ ce qu’il s’agit de sauver, c’est le monde existant et sa configuration propre. Mieux vaut imaginer la fin du monde que sa transformation ! Tel est le point de dissension au sein du métagenre apocalyptique.

À ce schéma de restauration, de type réactif, sinon réactionnaire, les tenants d’un cinéma transgressif opposent une aspiration au renversement – Jess Franco, par exemple, dans La comtesse perverse (1974). Néanmoins, cela ne modifie pas la structure du « eux contre nous » : on se contente d’inverser les valeurs, de donner des connotations positives à ce qui est d’ordinaire présenté comme négatif. Mais le renversement fait aussi apparaître l’extériorité, voire l’arbitraire, du schéma de valorisation/dévalorisation par rapport à l’action stricto sensu ; ce schéma dépend d’un sujet ayant intérêt à conserver le monde existant ou, au contraire, à le détruire. Le schéma d’action, purement factuel, a pour double un schéma de valorisation, par essence idéologique parce qu’il engage des goûts et des dégoûts, des préférences ou des principes particuliers. La disjonction fait/valeur, lorsqu’elle apparaît en tant que telle, oblige à interroger la nature de la valeur, c’est-à-dire à diviser le « nous » qui s’imposait au départ comme évidence (par exemple sous l’aspect d’une simple défense biologique de l’espèce : « Nous sommes en guerre ! Toutes et tous unis contre x ! »). La question devient donc : pourquoi faudrait-il sauver ce monde ?

« Dawn of the Dead » (1978)

C’est ici que l’on peut faire intervenir les films de zombies de George Romero [2], qui illustrent une troisième possibilité. Le zombie, tel qu’il le réinvente dans Night of the Living Dead, est une figure intéressante précisément parce qu’elle ne l’est pas : un cadavre ressuscité et réduit à deux fonctions, marcher et manger de la chair humaine. Sa morsure transforme inéluctablement en zombies les personnes infectées. On est loin de la fascination associée au vampire (ou à son équivalent « naturel », le tueur en série), qui ruse, calcule, planifie dans le but de posséder le monde. Littéralement, les zombies n’ont, comme les virus, ni conscience ni volonté (du moins au départ) mais sont de pures créatures d’instinct ; physiquement faibles et dénués de toute habileté – occasion de scènes dignes de Buster Keaton –, leur force réside exclusivement dans leur nombre, dans leur pur être de masse, qui leur permet de submerger les humains.

Ce zombie réinventé représente donc aussi une variation sarcastique sur la toute-puissance attribuée aux figures d’adversaire depuis Ann Radcliffe et Eugène Sue. Dans les films de zombies des années 1930-1940, le personnage invincible, c’était le méchant qui transformait des individus en de telles créatures : par exemple, le Murder Legendre de White Zombie (Victor Halperin, 1932), qui s’approprie le « vaudou » pour réduire à un nouvel esclavage la population haïtienne et qui – scandale suprême ! – entreprend d’en faire de même avec une jeune femme blanche de la bonne société [3].

Au zombie produit de l’action d’un manipulateur, Romero oppose le zombie inexpliqué ou résultat d’une contre-praxis (dans Night, le rayonnement d’une sonde envoyée dans l’espace) et, surtout, le zombie en tant que figure de la réification ou de l’anti-praxis collective, à une époque où l’on commence à s’inquiéter de la société de consommation et de l’homogénéisation nouvelle qu’elle implique : avant de devenir petits capitaux à valoriser avec le néolibéralisme et les réseaux sociaux, les individus occidentaux se sont découverts marchandises, êtres substituables, sériels et génériques. Perec en a livré le récit paradigmatique dans Les choses. Il n’est pas étonnant que la majeure partie de Dawn of the Dead se déroule dans un centre commercial où le petit groupe que nous suivons a trouvé refuge. Le film joue sur le parallélisme entre les zombies errant dans les allées du gigantesque mall et les personnages bien vivants, ivres de disposer de tous ces objets à leur guise, enfin délivrés du pouvoir d’achat et de la relation monétaire. Variation consumériste sur le Pays de Cocagne, mais ayant aussi pour fond l’évaporation de la socialité qui justifiait la consommation : à quoi bon se faire beau ou belle, à quoi bon porter de beaux vêtements, quand il n’y a plus d’yeux humains pour le voir, quand le monde où cela constituait une marque de distinction et un critère de reconnaissance a disparu ? Et que vaut désormais une demande en mariage ? Nos survivants ont alors l’air d’explorateurs perdus dans les ruines d’une lointaine civilisation qui, il y a si peu de temps, était pourtant la leur.

Quant au zombie-masse, il devient donc le type de l’anti-praxis collective, peut-être la seule forme de communauté imaginable dans ce qu’on appelait naguère la postmodernité. Une figure de la répétition éternelle, de la perpétuation sans fin de l’acquis ou de l’existant, qui attire dans son orbite les personnages humains. Ainsi des soldats de Day, qui respectent à la lettre la discipline militaire malgré la disparition manifeste de l’institution qui la soutenait. L’institution, qui relève du mécanique incorporé ou du pratico-inerte, possède une telle force d’inertie qu’elle continuera de fonctionner en l’absence du monde dont elle assurait la reproduction, tant qu’il restera des individus façonnés à son moule. Même lorsque son référent a disparu, elle persiste en tant que puissance de normalisation. N’avons-nous pas vu, au début de la présente pandémie, des bureaucrates-automates s’écrier « continuité pédagogique ! » quand tout, dans la situation, signalait la discontinuité, comme Charlot serrait des boulons… sans boulons ? Un zombie peut en cacher un autre, et celui de Romero est bien moins retour du refoulé que résistance du « monde d’avant », sous la forme d’habitudes et de conduites réifiées.

« Day of the Dead » de George Romero (1985)

La répétition instinctuelle se dédouble : biologique pour les zombies, institutionnelle chez les humains. De film en film, Romero cherche la possibilité d’un écart. Chez les zombies, d’abord : on partage le bonheur de « Bub » lorsqu’il écoute l’« Hymne à la joie », réapprend à se servir d’une arme à feu ou regarde ses congénères démembrer des militaires (Day) ; ou la rage de cet ex-garagiste qui, rompant soudain avec les gestes de son métier – routine qu’il a conservée jusque dans la mort –, rassemble ses « camarades » pour prendre d’assaut la citadelle où vit recluse la population riche survivante (Land). Du côté des humains, on retrouve les thèmes anti-institutionnels des années 1960. La famille de Night, avec le père autoritaire, la mère soumise à son mari et la petite fille contaminée, qui finira par dévorer ses parents ; la milice, la police et l’armée, sexistes, racistes et revanchardes à souhait (Night, Dawn et Day) [4] ; sans oublier, types non institutionnels mais bien institués, les égoïstes qui ferment la porte au nez aux autres survivants, qui pensent s’en tirer en volant le seul véhicule disponible (Night). Comment en finir ? Comment en finir avec tout cela ?

Plus qu’un écart, il y a une ligne de fuite utopique dans ces films, avec l’ébauche d’un collectif égalitaire, fondé sur la coopération, où les personnages noirs et féminins tiennent le premier rôle (Ben, Fran, Sarah…). Mais, contrairement à la norme hollywoodienne, il implique une neutralisation de l’héroïsme individuel : les personnages principaux meurent les uns après les autres (héritage de Psycho) et ceux qui jouent les héros finissent mal (Roger dans Dawn). Aucun individu, pas même une final girl, ne viendra sauver la communauté. Soit, dans Night, parce que Ben, dernier survivant de la maison, seul personnage réellement positif aussi, se fait abattre par la milice ; soit, dans les films suivants, parce que le groupe constitue, comme dans certains westerns, le véritable personnage.

On peut en tirer au moins un enseignement général, en parfaite opposition avec le discours invariablement tenu par les classes dirigeantes : même en situation de pandémie, d’apocalypse zombie, d’effondrement total, il n’y a de « nous » que divisé. Cela suppose toutefois de savoir distinguer les contraintes et les principes. Les zombies, par exemple, ne sont pas un adversaire pour les humains, mais une contrainte de la situation – une urgence sanitaire, en quelque sorte. Toute affirmation du contraire relèverait, sciemment ou non, de la mystification idéologique et pourrait être mise au service d’intérêts particuliers. On peut imaginer qu’un pouvoir faible, affaibli davantage par la contrainte nouvelle, invoque la préservation de la vie humaine pour prendre des mesures politiques mais se faisant passer pour techniques, qui entraîneraient une réduction des libertés ou une aggravation des inégalités sociales. Après l’apparente disparition de l’exécutif politique, de la classe possédante et même de toute économie, Day envisage une alternative dont chaque branche est haïssable, gouvernement militaire ou régime d’experts. En tout cas, la frontière ou l’antagonisme ne se situe pas entre « eux et nous », zombies et humains, mais au sein de « nous, humains » – ou, si l’on préfère, « terrestres » –, ensemble divisé car traversé d’inégalités, de rapports d’oppression que la situation nouvelle n’atténuera pas, bien au contraire : persistance de l’institué. Le cauchemar serait le retour du monde d’avant, comme à la fin de Night. Ce « nous »-là doit mourir.

La force de la dystopie réside par conséquent dans sa méthode, qu’on peut qualifier de nihilisme stratégique. En faisant éprouver l’interruption de l’existant, voire sa négation absolue, elle incite à repenser l’organisation sociale dans sa totalité, à examiner les principes ou les systèmes de valeur qui la régissent et à imaginer, dans une situation où il ne reste peut-être qu’une poignée d’êtres humains, peut-être condamnés à mourir, l’hypothèse d’une véritable rupture de monde et d’un collectif réellement émancipé. « Nous ne reviendrons pas à la normale, car c’est la normale qui était le problème » : ce slogan, apparu au Chili à l’automne dernier, puis repris à Hong Kong et ailleurs, semble en être le meilleur résumé.

-

Le théoricien freudo-marxiste Robin Wood a brillamment illustré cette thèse. Voir le petit livre qu’il a dirigé avec Andrew Britton, American Nightmare: Essays on the Horror Film, Toronto, Festival of Festivals, 1979 ; et son ouvrage le plus ambitieux, Hollywood from Vietnam to Reagan… And Beyond, New York, Columbia University Press, 2003.

-

Cette production se divise en deux trilogies : Night of the Living Dead (1968), Dawn of the Living Dead (1978), Day of the Living Dead (1985) ; Land of the Dead (2005), Diaries of the Dead (2007), Survival of the Dead (2009). On peut ajouter à cette liste, car il repose sur un principe équivalent, The Crazies (1973), dans lequel un virus suscite des pulsions meurtrières chez les personnes infectées.

-

Sur le zombie avant Romero, voir François Angelier, « À leurs corps défendant… », in Jean-Baptiste Thoret (dir.), Politique des zombies. L’Amérique selon George Romero, Ellipses, 2015.

-

Robin Wood parle très justement de « masculinité hystérique » à propos de Day.