Fossiles, deuxième roman de Laurence Potte-Bonneville, est un récit fuyant et complexe, dont la signification se sédimente en strates textuelles qui font s’entrecroiser mémoire et légende avec une jouissance verbale et une force poétique maintenues ensemble avec une netteté admirable.

Certains livres sont retors, surtout pour le critique qui doit écrire dessus. Période de fêtes oblige, ledit livre sera d’abord comparé à une huître, qu’il faut parcourir et tourner en tous sens, lire, relire, d’abord d’une traite, puis en revenant sur tel ou tel passage pour éclairer sa lecture, jusqu’à trouver enfin le point saillant où insérer le couteau pour ouvrir le « gosier de nacre » (s’ornant au passage d’une relecture de Francis Ponge). Mais ici, la métaphore, combien précise et judicieuse, du critique passe encore à côté du retors article, lui qui suppose qu’il y aurait absolument quelque chose à trouver d’où il pourrait partir. C’est que certains livres, et Fossiles de Laurence Potte-Bonneville, comme son titre le signifie de manière évidente, en fait partie, sont davantage galets qu’huîtres. Dans le galet, point de saillie où insérer un hypothétique et désormais superflu couteau tant toute tentative pour, empruntant cette fois le mot à Descartes, diviser les difficultés ne pourrait se solder que par le bris du minéral. C’est donc qu’il faut procéder autrement.

« Je cours après sa légende car c’est tout ce qui reste et d’elle et de moi ». Sur ces mots commence ce singulier roman dont il faut bien dire qu’il tient sa promesse de s’élancer tout du long, et avec quelle force ! D’emblée, il faut mettre en avant le désir de littérature et de style qui anime Fossiles, dont l’inertie n’existe que dans le titre. L’écriture de Laurence Potte-Bonneville se distingue ainsi par sa rigueur et sa précision, dans la structure de la phrase, la recherche du lexique, ce en quoi elle partage avec d’autres – Jean Echenoz, Jean-Baptiste Del Amo – cette croyance que le roman a pour vocation, entre autres, de faire droit aux mots trop souvent cantonnés à leur contexte immédiat : jargon scientifique, nomenclature technique ou toponymie.

À côté de cette précision se détache un autre geste esthétique qui fait cohabiter la polyphonie avec une forme de monodie stylistique : l’écriture, toujours, est celle de Laurence Potte-Bonneville, et le style dans ses grands traits est assez constant, mais les points de vue de narration varient sans que se dégage une quelconque idiosyncrasie textuelle, au point qu’il est difficile au lecteur de s’y retrouver (sans que cette notation du critique soit le moins du monde péjorative, bien au contraire).

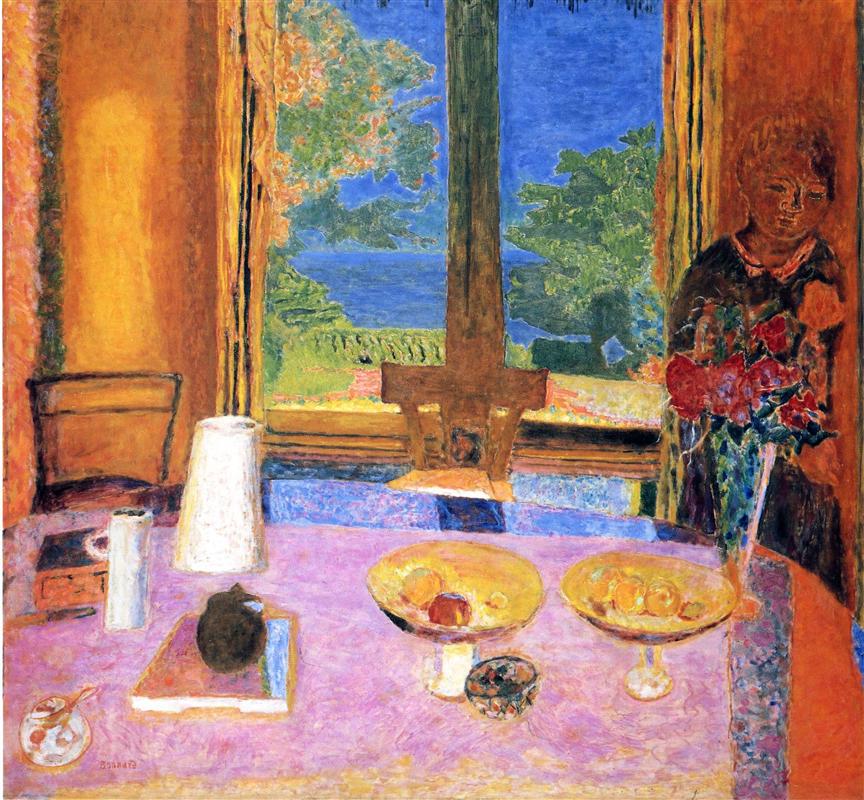

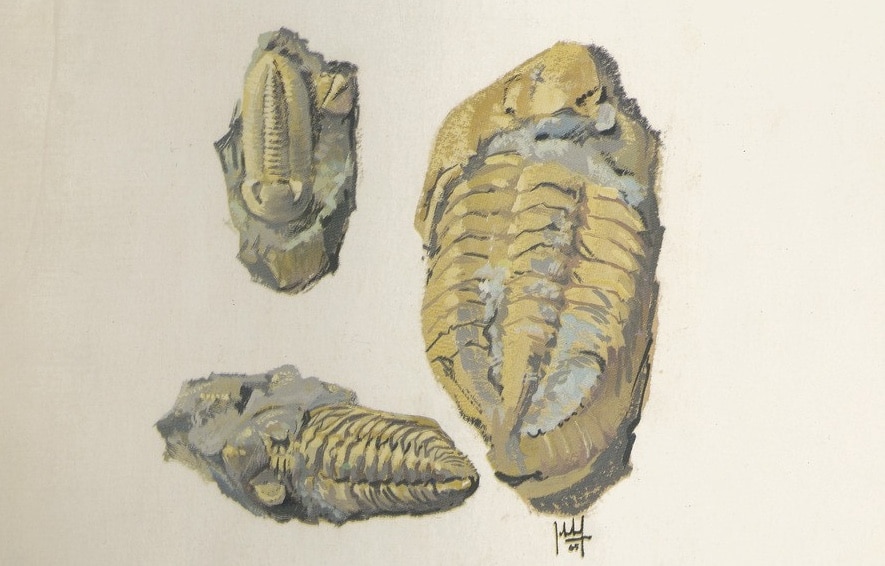

Fossiles raconte deux histoires qui se situent dans le désert de Platé, plateau karstique de Haute-Savoie, où Véronique, bergère poursuivie par des chiens dont le destin fournit nombre de légendes locales, et Marie-Pierre, qui doit superviser les réparations de sa maison d’enfance tout en faisant l’inventaire de la collection de fossiles de son père, forment les deux pôles autour desquels gravitent les différentes instances énonciatives, experts, chiens de berger, quoique l’essentiel du récit se situe du point de vue de ces deux femmes. Au milieu de tout cela se déploie un vaste kaléidoscope dont le point focal est constitué précisément par le titre. La collection des Fossiles offre d’abord l’occasion de déployer, au sein des phrases, ou de manière détachée à la manière de courts vers sertis dans la prose narrative, toute une nomenclature minéralo-zoologique à laquelle vient correspondre l’aussi poétique liste des ères géologiques.

Mais plus profondément encore, le thème du roman vient enrichir le texte d’un tissu plus existentiel. Quelque part, l’espèce du collectionneur pose une inquiétante question, celle de notre présence en ce monde et de son devenir. C’est ainsi que le personnage de Marie-Pierre incarne ce désarroi face à la collection de fossiles de son père : qu’en faire ? où les entreposer ? Mais le coup de force de Fossiles est proprement littéraire : si sa thématique est existentielle, presque banale – le deuil, les souvenirs –, son traitement s’opère à la fois de biais et frontalement. De biais, parce qu’il n’est en fait jamais question réellement du père, de son devenir (est-il mort ? éloigné ?), de même que la situation de Marie-Pierre vis-à-vis de cette maison qui l’encombre de toute évidence n’est jamais entièrement élucidée ; frontalement, car quoi de plus direct que la présence matérielle de ces fossiles, dont la profusion pose de manière concrète la question de l’héritage avec tout ce qu’il a de résiduel, entendu au sens où, qu’on le veuille ou non, il n’est jamais possible de s’en débarrasser totalement, fait que couronne dans le roman la banalité de la collection dont aucun musée ni aucun expert ne semblent vouloir.

Laurence Potte-Bonneville en vient ainsi, subtilement et à nouveau de manière très indirecte, à poser la question – centrale dans le fait contemporain – de la valeur, jusqu’à sa fétichisation, autant que de la dialectique entre l’homme et la nature : des objets fossiles, témoins des précédentes extinctions d’espèces, dont la valeur sentimentale construit tout autant la dimension indésirable, se retrouvent n’avoir du point de vue scientifique aucune valeur du fait de leur profusion même. Cette dialectique s’opère tout autant dans les récits, sans doute les moments les plus viscéralement forts du roman, du chien de Véronique, spectateur impuissant de la mort imminente de sa maîtresse. Peut-être le critique ici, resté à ses huîtres, extrapole-t-il un peu, à moins que ce roman ne fournisse matière précisément à extrapolation, mais de manière si souterraine qu’il n’y est jamais réductible.