Les éditions du sous-sol ont frappé un grand coup, à la rentrée littéraire, en accompagnant la réédition du bref chef-d’œuvre de Christine Pawlowska, Écarlate, de la publication de sa biographie par Pierre Boisson, qui en fournit une clef de lecture essentielle. Au cœur des questions sociétales les plus brûlantes, ces deux livres ont focalisé l’attention d’un large public et reçu un accueil très favorable. Au risque, peut-être, d’installer un mythe qui fausse le sens profond d’un texte dense, allusif, puissant.

D’abord il y a un texte, publié en 1974 par une jeune femme de 22 ans, immédiatement saluée comme un talent prometteur par Claude Mauriac et François Nourissier. Un texte qui fait date et qu’on qualifie, depuis lors, d’incandescent, de volcanique, de radical. Il a été deux fois réédité, en 2014 chez Singulier, avant de l’être ici, en 2025, par les Éditions du sous-sol, qui publient en même temps une enquête biographique sur l’autrice. Pour en parler, le registre métaphorique vient spontanément à l’esprit : c’est celui qu’emploie Pierre Boisson, lorsqu’il emprunte à Christine Pawlowska le titre de sa biographie : Flamme, volcan, tempête.

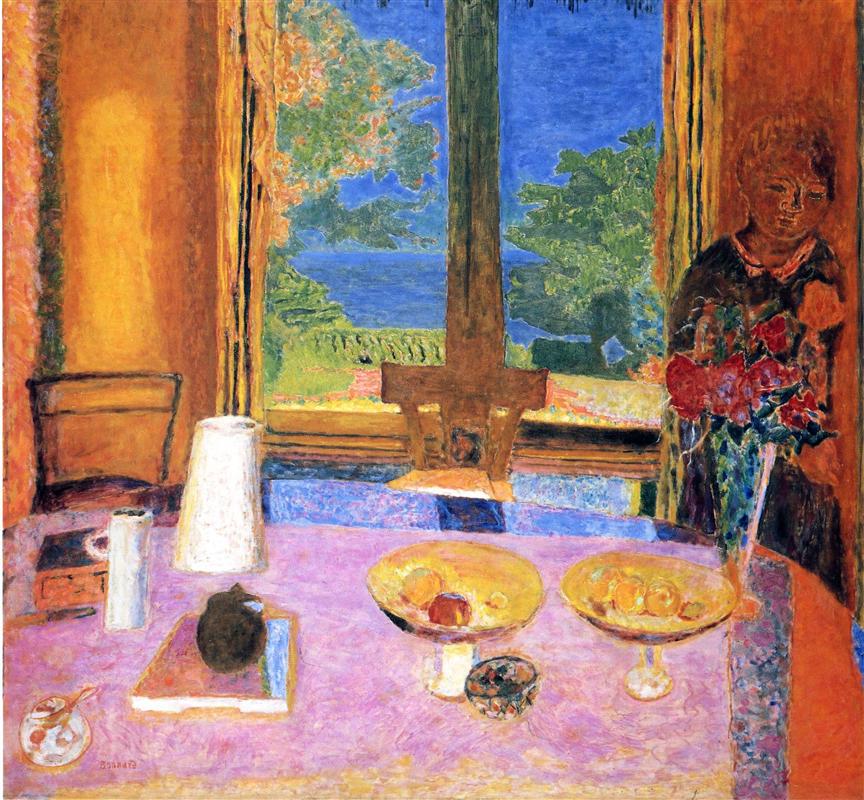

Dans son drapé romantique aux couleurs violentes, avec son cri inaugural – « Jamais, jamais, je ne deviendrai adulte » –, Écarlate semble exploser de sincérité. C’est le bref récit d’une adolescence qui se clôt sur la mort symbolique de l’aimée, la narratrice, quand son bien-aimé se tue accidentellement. Le texte déploie dans de nombreux sens le symbole éponyme de l’écarlate, mis en relation avec le langage allégorique de la rose pourpre, du sang et de la blessure, du soleil couchant et de la lumière qui s’éteint. Expériences de la passion amoureuse, soif d’absolu, ambivalence du désir, révolte contre la société adulte, piétinement sacrilège d’une religion qui en même temps fascine, amour/haine de la mère, dépression juvénile, tentative de suicide, expérience de la solitude et sentiment d’une différence irréductible : dans l’écriture de Christine Pawlowska, le lecteur peut trouver un miroir de ce que sa propre adolescence eut de plus nu, de plus déchiré, de plus vibrant, de plus profondément enfoui. D’où l’émotion qu’il suscite.

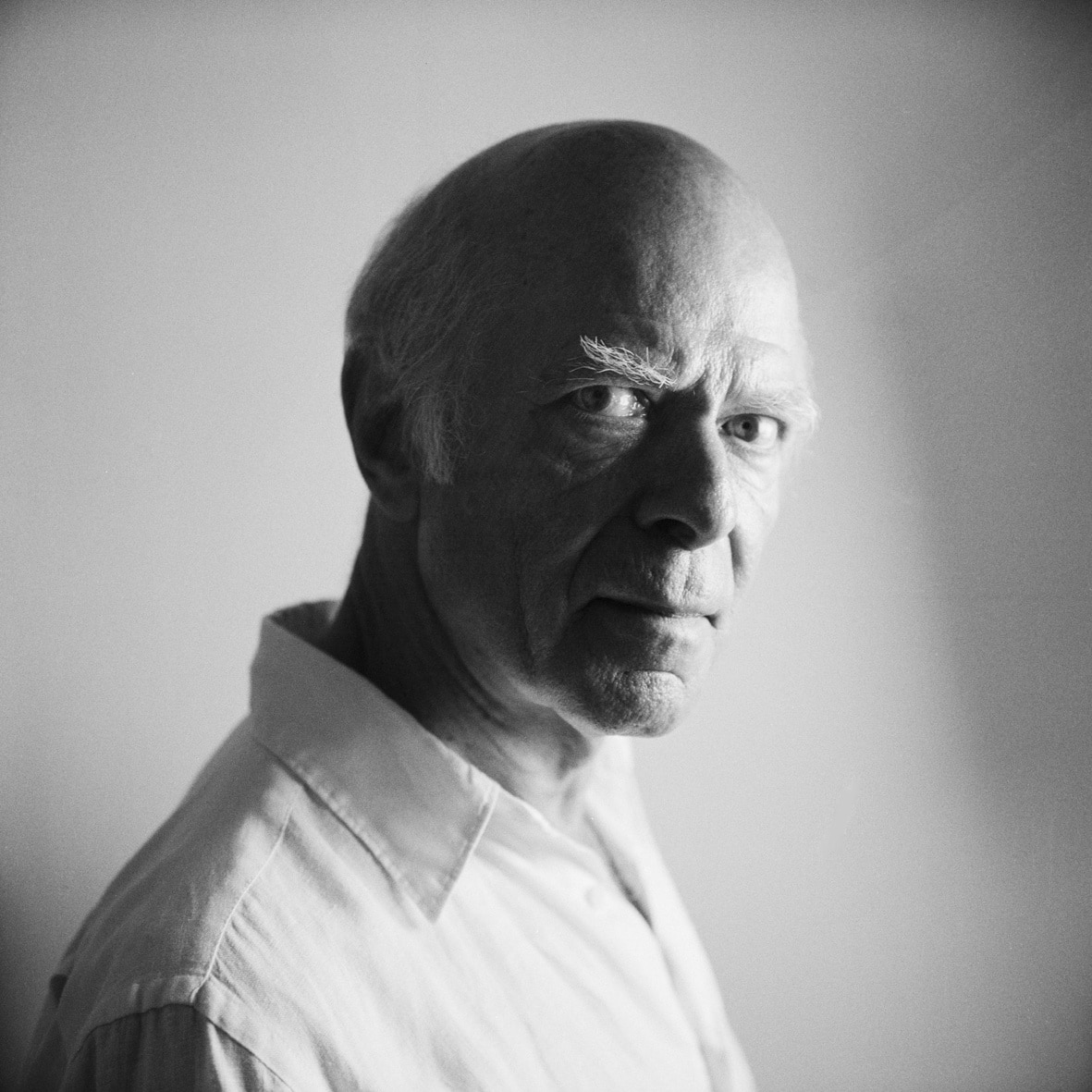

Ce texte n’a pas eu de suite, alors que sa première éditrice, Simone Gallimard, en annonçait une sur le rabat de la couverture. Pierre Boisson, journaliste, bouleversé par la lecture de ces pages, a éprouvé l’urgence de retrouver un ton, une voix qui lui a fait passer les moments ineffaçables qu’il évoque avec une précision révélatrice. Il a voulu comprendre pourquoi cette suite n’existait pas, et même, qui sait, découvrir un manuscrit inédit.

Souvent, la volonté d’approfondir « le petit sillon que l’œuvre d’art a creusé en soi » déclenche la passion biographique, et on s’acharne dans l’espoir de retrouver un livre inédit, épuisé, disparu, de découvrir un secret qui expliquerait le génie qui nous a frappé et prolongerait la rencontre. Alors, « dans cette fuite loin de notre propre vie que nous n’avons pas le courage de regarder et qui s’appelle l’érudition », nous nous exaltons à propos d’une œuvre et devenons ce que Proust appelle, dans un passage célèbre du Temps retrouvé, les « célibataires de l’art », « que la fécondité ou le travail guérirait ».

Pierre Boisson ne s’est pas contenté d’être un « célibataire de l’art ». Il a voulu tirer de sa passion un « polar littéraire », un récit d’enquête qui restitue au lectorat de Christine Pawlowska l’identité d’une autrice morte dans l’oubli, qui élucide le mystère de son silence après une publication sans lendemain. Le livre, bien documenté, très habilement construit, habité par une authentique passion pour son sujet, force l’intérêt et se lit d’une traite.

Enquêter sur une disparition inexpliquée est un des moteurs fréquents du travail journalistique. Pierre Boisson – ce n’est pas lui faire injure que de le dire – s’en est fait une sorte de spécialité : il a été le coauteur de livres portant sur d’autres formes de disparitions : celle de l’avion des Malaysia Airlines, et celle de Xavier Dupont de Ligonnès. Il s’attaque ici à une forme de disparition bien différente : celle d’une écrivaine marquante et des textes qu’elle pourrait avoir laissés. Mais qu’est-ce qui a disparu, au juste, au moment où, tout étourdi par le choc de sa lecture d’Écarlate, il relève la tête et regarde autour de lui pour en savoir davantage ? Une femme ? Un talent ? Un génie de l’écriture ? La mémoire d’une vie ? Des manuscrits ?

Ce qui gêne, c’est l’assimilation un peu hâtive du silence de Pawlowska au mythe rimbaldien, poncif littéraire qui ressurgit en présence de toute œuvre précoce, poétique et suivie d’un silence qu’on peut penser comme une rupture. Seulement, en cette occurrence, les prémices du raisonnement qui pose une « disparition » sont fausses.

Le texte d’Écarlate n’est pas une écriture adolescente, c’est le roman autobiographique d’une jeune adulte sur son adolescence, ce qui n’est pas du tout la même chose. Pourquoi l’éditrice et le biographe lisent-ils le texte comme si tout en lui émanait du récit littéralement sincère d’une adolescente, l’attribuant à ses dix-huit ans ? Toute une première partie du livre de Pierre Boisson est consacré à une reprise narrative d’Écarlate, semblant accréditer le récit de la romancière, dans une première partie intitulée « Christine Pawlowska », en l’adossant à certains éléments fournis par l’enquête biographique (du moins ceux qui corroborent le récit – d’autres, contradictoires, étant gardés en réserve pour répondre aux éléments d’un suspense). Le biographe lui-même nous fournit dans une deuxième partie sous le titre « Christine Kujawa », au fil de son récit d’enquête, les raisons de douter de sa première version (celle qu’on retrouve pourtant telle quelle d’article en article, d’émission en émission, accréditant la version candide de l’expression, à chaud, d’une révolte adolescente) : il nous apprend que c’est pendant les mois qui suivent la naissance de son premier fils, Nicolas, vers l’âge de vingt et un ans, que Christine Pawlowska rédige son manuscrit en y intégrant des écrits antérieurs, cependant que le père de son fils, Gennaro dit Gipsy, est en prison (et ce n’est aucunement par pression sociale patriarcale et conventionnelle qu’elle décide de garder leur enfant). Le texte d’Écarlate se clôt en apothéose sur l’évocation d’un amour passionnel tôt brisé par la mort, et dont le récit est saturé de références et d’allusions au Romancero gitan, de Lorca, mais aussi pétri d’un imaginaire dont la jeune autrice cite elle-même les sources : Caligula de Camus, Les Hauts de Hurlevent, les Histoires extraordinaires de Poe, tous des livres violents et tragiques, écrit-elle.

Faut-il voir dans la dernière partie, comme le biographe cherche à le faire, sur des bases fragiles, la narration littérale d’un premier amour adolescent de quelques jours, antérieur à la rencontre de « Gipsy » dont elle fera la connaissance lors d’une fugue à Nice, en 1970, et avec qui elle vivra plusieurs années au total, à des intervalles séparés par des drames et des violences ? Gipsy est une petite frappe, un beau voyou d’origine italienne aux velléités artistiques (il se voudrait peintre, comme Manuel, le héros d’Écarlate) et régulièrement débordé par des pulsions violentes. Christine Pawlowska est une grande lectrice, elle a écrit très jeune, même si ses premiers poèmes ne nous sont pas parvenus. Son écriture n’est pas naïve, elle recompose, stylise, joue de l’allégorie et recourt à la mythification.

Sur le caractère semi-fictionnel du texte, il faut écouter ce qu’elle en dit elle-même, dans une lettre de 1980 à son éditrice où elle explique pourquoi elle n’est pas arrivée à donner une suite à son premier roman : « il n’y aura pas de suite à Écarlate parce qu’Écarlate est un mensonge. Un beau mensonge, et un mensonge honnête, parce que je l’ai écrit en toute sincérité. J’avais été trompée et je m’étais trompée. J’ai changé, madame » (elle est citée par Pierre Boisson). Un J’ai changé, qu’il ne faut pas comprendre ici comme le choix du silence, à la façon de Rimbaud au Harrar, mais comme l’impossibilité d’écrire, désormais, la suite autobiographique que son éditrice attend d’elle, alors qu’un livre plus banal qu’elle a co-écrit et signé avec son compagnon d’alors vient d’être refusé. Un beau mensonge, autrement dit une création littéraire qu’il ne faut pas prendre à la lettre. Christine Pawlowska a été prise au piège de l’attente de son lectorat. Elle est morte à 44 ans, dans des circonstances mal élucidées, à l’issue d’une vie de dérive et d’échecs, longtemps dans la marginalité, ou même l’illégalité, lorsqu’elle est avorteuse avec son compagnon du moment, un certain Jean-Paul, vers 1972-73, avant la loi Veil et dès avant la publication de son livre. Selon les témoignages de ses fils, elle ne renoncera jamais totalement à l’écriture, mais il ne reste d’elle, hors Écarlate, que des lettres et quelques poèmes. Le malentendu de la « sincérité », assimilée à une hypothétique « vérité » de son seul texte publié, perdure encore aujourd’hui.

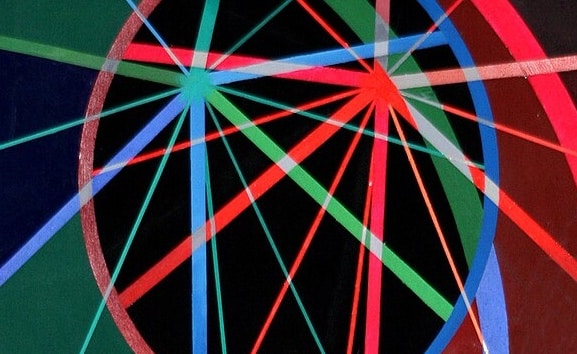

Reprenons à nouveaux frais le sens du titre Écarlate. La couleur rouge, c’est, certes, la couleur du feu et de l’amour auquel la narratrice aspire, « notre part la plus rouge », que souligne la préface, mais c’est aussi cet éveil, un jour, « dans un lit inondé de sang, horrifiée, dégoûtée », ce refus absolu de « cette ordure tous les mois », de « cette pantomime humiliante qui fait qu’on a des enfants ». L’horreur de la puberté, de la métamorphose charnelle qu’elle implique change son regard sur son amie Melly : « Et voilà qu’elle devenait un ventre, un sexe, qu’elle devenait une femelle ». La blessure menstruelle du sexe qui saigne parce qu’il est soumis au cycle de la fécondation, la narratrice la remplace par la fascination mystique de la blessure christique, celle dont il sort du sang et de l’eau, celle de ce Christ en croix, Christ qui parle « le langage des couleurs » qu’elle recherche dans les églises dont elle aime l’atmosphère. Plus tard, quand elle croise un jeune mort accidenté sur la route, c’est la nuance même du rouge éponyme qui l’attire : « La blessure fleurissait au milieu de sa tête, et son visage admirable était le centre d’une gigantesque étoile écarlate » et lorsqu’enfin elle rencontre celui qui est, dans la fiction, son éphémère et unique amour masculin, le jeune peintre Manuel, l’union entre leurs deux corps ne passe pas par le sexe, mais par le sang et par l’image de la blessure. Il y a comme un transfert de l’extase amoureuse du corps vers l’imaginaire, comme si le corps avait été à jamais vitrifié par des expériences antérieures : « J’aurais voulu – oh comme je l’aurais voulu – m’ouvrir comme une blessure et saigner enfin toute cette lumière. Mon corps ne me suivait pas. Il ne m’a jamais suivie. C’était tragique et merveilleux ». Elle évoque aussi « une étreinte étrange et pudique », où les pulsations du sang traversent « la rugueuse épaisseur des vêtements » pour lier l’un à l’autre les amants. Le texte n’ira pas plus loin, mais nous comprenons lorsqu’arrive, à la page 194 de Flamme, volcan, tempête, la révélation essentielle de l’enquête de Pierre Boisson : la preuve de l’inceste subie par l’autrice de la part de son père. Elle arrive à la fin de son récit d’enquête, puisqu’il prend très tardivement connaissance de ce secret familial. C’est alors que nous trouvons les mots qui définissent le sujet essentiel du livre, un non-dit brûlant qui couve sous les pages : « Cela s’est passé avant ses quinze ans, sans doute au moment des premières fugues et de la première tentative de suicide de Christine, quand elle a eu douze ans. Le cœur d’Écarlate. L’inceste n’y apparaît jamais et ce faisant il est partout : c’est le secret enfermé dans ce livre. »

A ce stade, le lectorat averti comprend qu’il y a maldonne et que la réussite du « polar littéraire » Flamme, volcan, tempête, son suspense efficace, ses fausses pistes savamment entretenues relèvent d’un choix qui permet de ménager les coups de théâtre finaux. On est en droit de se demander, à lire ce qui se dit et s’écrit autour des deux livres, si ce choix ne se fait pas au détriment de la compréhension du texte de Christine Pawlowska, tombeau d’une adolescence saccagée où le heurt du pur et de l’impur, la hantise de l’âge adulte, le rejet de la féminité et la haine du corps sexué, jusqu’à l’autodestruction, courent d’une page à l’autre avec une force hallucinée.

Il est à souhaiter que le caractère romanesque du page turner de Pierre Boisson, qui fait beaucoup pour élargir le public d’Écarlate, ne détourne pas de lire véritablement, avec l’attention qu’il requiert, ce bref chef-d’œuvre. C’était en 1974, presque trente ans avant L’Inceste de Christine Angot et cinquante ans avant le prix Femina de Neige Sinno pour Triste tigre. La même année que Christine Pawlowska, Annie Ernaux, moins abîmée en elle-même par la violence masculine, sans doute, avait trouvé le désir et la force de publier Les armoires vides, autre aspect inédit, alors tabou, de l’expérience féminine, au seuil d’une longue vie d’écrivaine.

« Je comprends maintenant – écrit Pierre Boisson après avoir cerné au plus près le drame de l’adolescence de Christine – que son écriture violente et déchirée n’était pas seulement un romantisme de jeunesse, c’était la seule manière de faire sortir la vérité de ce qu’elle avait vécu. C’était une tentative de survie ». Mais alors, pourquoi commente-t-il la « radicalité » de Christine Pawlowska, dans un entretien au magazine Collatéral, au moment de la rentrée littéraire, en la réduisant à « un refus de remplir les rôles que la société attendait d’une femme » ? Comment ne pas voir que le refus de devenir adulte n’est pas ce qu’Écarlate a d’irremplaçable et de plus authentique ? Ce rejet n’est pas si exceptionnel qu’un lectorat jeune, très vite au fait des réalités sexuelles, peut le penser aujourd’hui. La nostalgie de l’enfance, la crainte du passage à l’âge adulte, est au cœur de toute une littérature marquée par le christianisme, avec ou sans la foi (Le Grand Meaulnes, le Peter Pan de Barrie, Le Mystère Frontenac de Mauriac – on pense aussi au grand thème de la révolte des adolescents contre les adultes qui parcourt toute l’œuvre de Jean-Louis Foncine, auteur phare de la collection Signe de Piste avec ses Chroniques du pays perdu… et Christine est précisément passée par des années de scoutisme). Thème indissociable d’un rejet de la conjugalité ordinaire, non pas au nom d’une émancipation, mais par idéalisation de l’innocence d’un monde d’avant – d’avant la différenciation des sexes ? Peut-être faudrait-il relire, à cette occasion, Les mauvaises pensées du Grand Meaulnes, d’Alain Buisine… Christine Pawlowska est née en 1952, dans une famille d’origine polonaise du côté de son père. Le pseudonyme qu’elle choisit est polonais, comme son vrai nom, Kujawa. Le catholicisme est très présent autour d’elle et participe à la puissance du tabou qui entoure la violence dont elle est l’objet.

Ainsi, Écarlate n’est pas le texte candide d’une adolescente simplement différente et réclamant le droit à la fluidité de genre, à une vie consacrée à l’écriture plutôt qu’à la maternité. Le féminisme dont chacun se réclame – du biographe aux acteurs et actrices de la réception de ces deux livres – requiert peut-être en priorité quelque chose de plus immédiatement sensible que la revendication d’une autre vie pour les femmes, si elles la souhaitent : plutôt une qualité d’écoute accordée à une voix solitaire et vulnérable. On y entend alors, dans une violence sourde et sans aveu, le tournoiement des fables et des fantômes qui masque ce qu’on ne peut pas dire et qui, au seuil d’une vie adulte déjà bien engagée, donne à toutes choses un goût de mort.