Entrer dans l’exposition consacrée à la photographe britannique Julia Margaret Cameron (1815-1879), c’est entrer dans un autre espace temporel. La scénographie minimaliste parvient à développer, sans prétention aucune et avec une grande précision, cette « captation de la beauté ».

Si l’exposition se fond dans l’architecture propre du Jeu de Paume parisien et se déroule dans la longueur, elle est toutefois totalement ouverte : les cimaises – toutes teintées de la même couleur bleu nuit contrastant parfaitement avec le blanc – ressemblent à des paravents dont la grâce n’entrave jamais la circulation. Au contraire : ils la façonnent. Et du jeu en longueur, le visiteur se perd dans une boucle spatio-temporelle aux multiples portes d’entrée. En effet, si dans la première salle les photographies sont classiquement accrochées sur quatre murs, dès la deuxième pièce et jusqu’à la troisième, des cimaises détachées des murs ménagent des échappées particulières. Tels des coins boudoirs, des photographies plus thématiques se font face ou s’accolent, à l’instar des portraits de ses nièces May Princeps et Julia Jackson. Les deux portraits de cette dernière, mis en valeur par un format ovale, sont d’une grande beauté. Le premier, au clair-obscur particulièrement net, capte son profil mais surtout son cou qui, émergeant du noir et du centre de manière foudroyante, renforce la vulnérabilité de cet endroit du corps. On comprend dès lors pourquoi Julia Margaret Cameron parlait d’épiphanie pour décrire ses clichés, les décrivant comme « mortels et pourtant divins ». Sur le deuxième portrait, en buste de trois quarts, Julia Margaret Cameron annote sur le tirage : « my favourite picture of all my works » (« ma photographie préférée, de toute mon œuvre »). Il est effectivement magnanime : cadré de telle sorte que le visage se trouve excentré, comme si le corps était en marche, prêt à sortir du cadre. Le regard, tourné sur lui-même, laisse affleurer une asthénie familière aux lecteurs de Virginia Woolf, la fille de Julia Jackson, dont les pensées ne tiennent parfois qu’à un fil.

C’est à l’âge de quarante-huit ans, pour Noël 1863, que Julia Margaret Cameron se voit offrir, des mains de son unique fille, Julia, et de son gendre un objectif photographique, accompagné de ces mots : « Peut-être trouveras-tu amusant, Maman, d’essayer la photographie dans la solitude de ton séjour à Freshwater. » Un cadeau qui lui alla droit au cœur et qui, confesse-t-elle dans son autobiographie inachevée Annales de ma maison de verre, « donna davantage d’élan encore à l’amour profond du beau qui m’habitait, et dès le premier instant, je manipulai mon objectif avec une tendre ardeur, tant et si bien qu’il est devenu à mes yeux semblable à un être vivant doté d’une voix, d’une mémoire et d’une vigueur créatrice ». Avec son objectif, elle s’inscrit en faux dans la production photographique : au lieu de régler son objectif pour obtenir une mise au point nette, elle n’y touche guère et l’envisage comme un outil vivant. Elle se laisse guider par son intuition, l’objectif ayant, comme un organe externe, sa volonté propre.

L’usage du flou devient un tremplin incroyable pour dépasser le réalisme et imprègne le visiteur d’une sensation aussi divine que fantomatique.

Ainsi Julia fait-elle de ses imperfections techniques sa force. Contre les critiques qui jaillissent, voyant systématiquement le flou comme une faiblesse et militant pour une photographie plus instantanée, elle s’affranchit, exige lenteur et hasards mécaniques. L’un et l’autre allant d’ailleurs de pair, car, lors des temps de pose infinis, les modèles bougent et la chambre photographique enregistre le mouvement, et donc le flou. On le voit de manière saisissante dans le portrait de L’Astronome qui, devant porter son regard au ciel, ne tient plus. C’est comme si ces photographies comportaient en elles un début de cinéma, elles font étrangement penser à nos actuels « Live », récente disponibilité d’Apple photos, qui enregistre les actions qui se produisent juste avant et après l’instant précis. Une extension qui ne vise plus seulement à fixer une posture mais bien la possibilité d’englober une direction. Le flou de Julia Margaret Cameron en est peut-être la prescience.

Convertissant son abri à charbon en chambre noire et le poulailler vitré en « maison de verre », autrement dit, son studio, Julia Margaret Cameron n’a cependant pas d’atelier au même titre que ses contemporains. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne pratique pas la photographie comme un simple passe-temps : elle récolte des gains pour des portraits d’hommes célèbres, parmi lesquels Charles Darwin, William Herschel, Dante Gabriel Rossetti, Henri Taylor… Car si les Cameron sont aisés, leur commerce de plantations de café – dans l’actuel Sri Lanka – décline peu à peu. Très vite, et « sous le coup de la chance » selon ses mots, elle est consacrée par des expositions et acquiert une clientèle internationale.

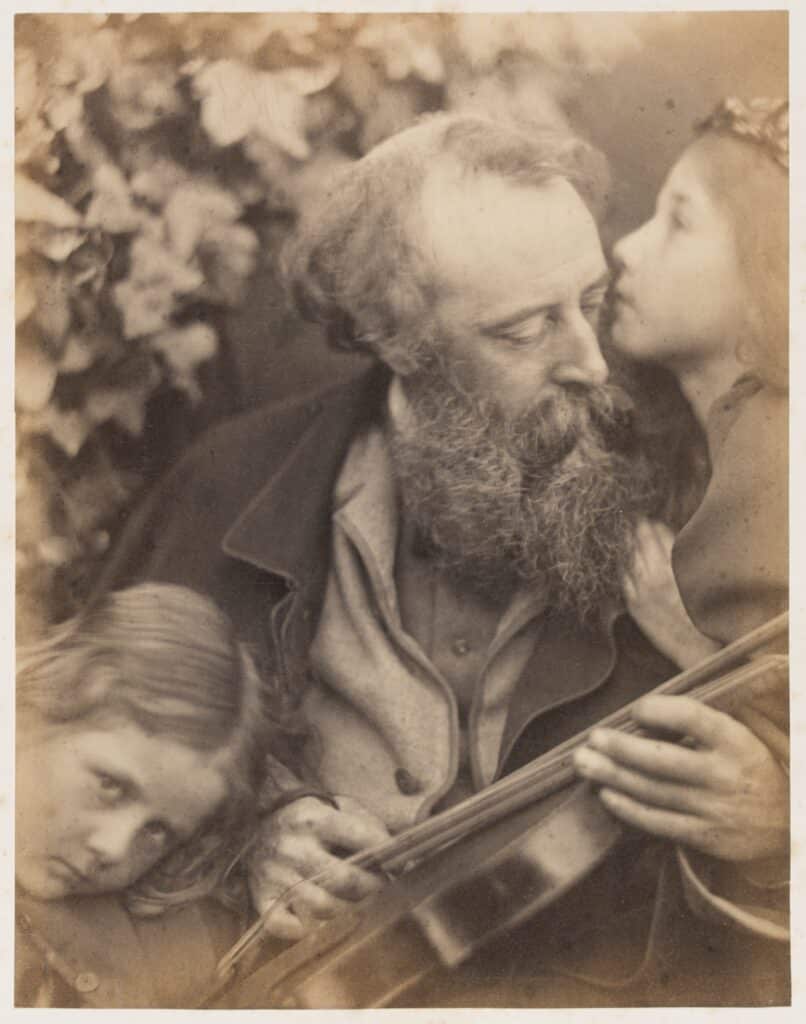

Une seule chose l’obsède : la recherche de la beauté. Et une beauté spécifiquement humaine. En plus de mille clichés, Julia Margaret Cameron ne photographie que des hommes, des femmes et des enfants. La nature humaine prend le pas sur toute autre chose. Et la nature de son île, ses vagues ou ses animaux ne se trouve jamais dans son viseur – pas plus qu’elle-même d’ailleurs, un fait extrêmement rare en photographie. Toutefois, son regard de femme appartenant à la haute société reste pétri de jugement social et elle confesse voir en la paysannerie de l’île un sujet excitant. Ces « ravissants sujets » semblent être autant à sa disposition que ses proches. Exigeante, Julia Margaret Cameron fait poser ses modèles des minutes entières, munis parfois de tenues encombrantes. En effet, sa recherche de la beauté passe par des reconstitutions de scènes littéraires – poèmes de Tennyson, mythes grecs, tragédies de Goethe et de Shakespeare, etc. – ou bibliques.

Chrétienne et mère de six enfants, Julia Margaret Cameron aime à fixer sur sa pellicule l’image de la Vierge Marie, à l’instar de ses Madones – notamment la troublante « Madone Vigilante / sans cesse sur le qui-vive ». Choisie pour modèle, sa femme de chambre, Mary Hillier, passe de domestique à icône sacrée. En bousculant la réalité au nom du principe de Beauté, la photographe construit une galerie de portraits féminins qui, plus que la scène qu’elle représente, sont elles-mêmes les plus belles énigmes des photos : paupières mi-closes, regard soutenu ou dans un vide sidéral, cheveux lâchés en crinières… L’usage du flou devient un tremplin incroyable pour dépasser le réalisme et imprègne le visiteur d’une sensation aussi divine que fantomatique.

Cette rétrospective nous montre des portraits d’hommes mûrs mis en avant pour leur génie, face à des femmes jeunes, vaporeuses, éthérées. Toutefois, si Julia Margaret Cameron a un regard quelque peu condescendant sur la classe paysanne et ouvrière, il n’en demeure pas moins qu’elle choisit des scènes qui rendent hommage à des femmes fortes et libres pour leurs actions : sainte Agnès, Sappho ou encore Beatrice Cenci, une aristocrate italienne du XVIe siècle exécutée pour avoir orchestré l’assassinat de son père violent.

Une seule chose l’obsède : la recherche de la beauté. Et une beauté spécifiquement humaine. […] La nature humaine prend le pas sur toute autre chose.

Attaquée pour son œuvre fictive, aux atours médiévalisants, la critique l’avilit. Toutefois, elle compte sur le soutien de son mari pour continuer ses recherches artistiques où l’accident technique a toute sa place, contrairement aux scènes choisies avec soin. « Mon mari s’est toujours fait une joie de passer en revue chacune de mes photographies de la première à la dernière, et j’ai pour habitude quotidienne de lui apporter en courant chaque plaque fraîchement imprégnée d’une nouvelle merveille, et de lui arracher des applaudissements enthousiastes. »

Longtemps membre de l’Arundel Society, institution qui reproduisait des peintures des maîtres italiens, flamands et européens, le regard de Julia Margaret Cameron est formaté par ce goût des maîtres anciens. Et l’on retrouve de nombreux échos entre Cameron, Giotto mais aussi Michel Ange, dans son choix dans la composition de ses scènes photographiques, à l’instar de Sappho où Mary Hillier est représentée de profil, dans le style du quattrocento florentin.

L’importance du toucher se manifeste tout au long du processus photographique de Julia Margaret Cameron : dans la manipulation de l’objectif, un outil qu’elle considère comme un ami, mais aussi dans l’arrangement des dispositifs scéniques, dans la confection des costumes – comme les ailes d’anges – ou dans les poses souvent pleines de tendresse. Nombreux sont les clichés où les corps sont ceints les uns aux autres : des amants, des sœurs, des mères et leur nourrisson ; les jeunes filles touchent de manière récurrente des fleurs – lys, roses, etc. –, ajoutant un aspect gothique et féminin à ces scènes oniriques.

De plus, dans son processus créatif en tant que tel, l’artiste accorde une grande importance à l’aspect tactile. Si elle manipule peu les réglages de son objectif, tel n’est pas le cas de ses négatifs et tirages. « Cette habitude d’accourir dans la salle à manger mes tirages humides à la main a maculé de taches indélébiles de nitrate d’argent une quantité immense de nappes, telle que j’aurais été bannie de tout autre foyer moins indulgent », confesse celle qui a un amour pour la technique du collodion.

Même si certains négatifs sont cassés, elle les développe et intervient dessus, engendrant diverses altérations visuelles comme des taches, rayures, éraflures, coulures, empreintes digitales, ainsi que des poils et de la poussière incrustés dans la surface du négatif. Dans son portrait de Julia Jackson, Julia Margaret Cameron gratte le négatif pour faire apparaître un drapé, métamorphosant Julia en icône sacrée. Pour Sainte Agnès, le tirage volontairement sombre comporte un défaut en forme de lune à l’arrière-plan qu’elle garde.

Ces imperfections deviennent une caractéristique de son œuvre, voire une signature stylistique. En outre, ces traces de présence humaine sur des portraits (qui font déjà écho à la notion de spectre) rendent l’œuvre de Julia Margaret Cameron hantologique : le passé hante le présent. Ce médium devient explicitement lié à l’absence et à la mort lorsque sa fille Julia, grâce à qui elle a découvert la photographie, décède en couches. Julia Margaret Cameron transfère son amour maternel à son objectif et ne cesse d’observer et de créer des présences aussi obsolètes que vitales, toujours mue par la beauté.

En se déplaçant dans ces galeries de portraits sombres ou de clichés surexposés, on note la prédominance des étoffes froissées, des costumes non européens (preuve de son goût orientalisant), des foulards dans les cheveux, des franges, des colliers et des fleurs. Ils ne sont pas seulement des accessoires, ils deviennent des symboles forts de ces corps quasi célestes photographiés, ils sont aussi vivants que les visages que Julia Margaret Cameron capte pour l’éternité. Si les scènes paraissent aujourd’hui surannées, les photographies de Julia Margaret Cameron captent effectivement une beauté. Non pas une beauté qui proviendrait uniquement de la scénographie ou des peaux laiteuses, mais de l’envers du décor. Ces gros plans, parfois flous, recèlent un magnétisme magique qui semble sonder les âmes humaines. En nous plongeant dans ces cadres, c’est la vie intérieure, de tous ses modèles qui affleure, flotte derrière le cadre, tout en restant divinement secrète.