Dans les rêves, recueil de nouvelles de Delmore Schwartz (1913-1966) préfacé par Lou Reed, débute avec « Dans le rêve commence la responsabilité », chef-d’œuvre dont le schéma anticipe le film Retour vers le futur. Ces huit nouvelles, publiées dans les années 1930, mettent en scène des immigrés juifs pendant les premières décennies du XXe siècle, époque de la nostalgie du « vieux pays » et de la désillusion à l’égard du rêve américain.

Delmore Schwartz, Dans les rêves. Préface de Lou Reed. Postface de Thierry Clermont. Trad. de l’anglais (États-Unis) par Daniel Bismuth. Rivages, 416 p., 23 €

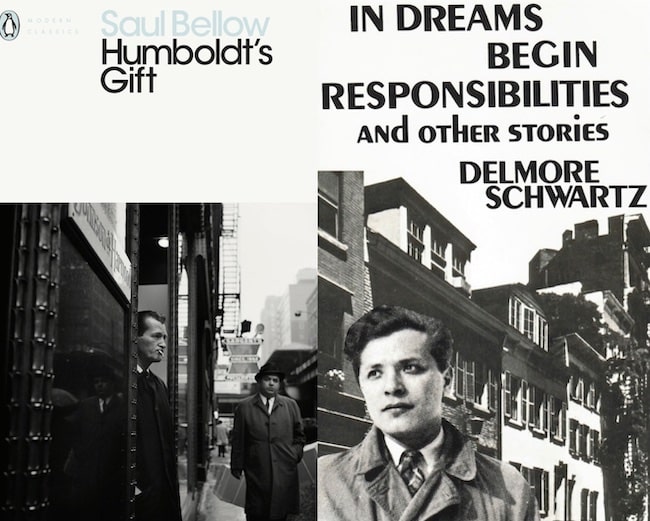

« Même les paranoïaques ont des ennemis », phrase généralement attribuée à Delmore Schwartz, reste aujourd’hui plus connue que ses écrits. À part cela, les lecteurs de Saul Bellow le connaissent comme un grand ami de jeunesse du romancier, modèle du personnage de Von Humboldt Fleisher dans Le don de Humboldt (Humboldt’s Gift). Ce roman, Prix Pulitzer 1976, a joué un grand rôle dans l’attribution à Bellow du prix Nobel la même année, comme si c’était Schwartz qu’on voulait récompenser, qu’il fût une sorte de Cyrano de Bergerac posthume ayant animé le verbe du lauréat officiel, séduisant les jurés au-delà de la tombe.

Cyrano de Bergerac © CC BY-SA 2.0/Catherine Mosiniak-Paillier/Flickr

L’ironie est d’autant plus poignante que Schwartz ne cessait de méditer sur le fragile équilibre entre réussite et échec : obsédé à la fois par l’Art et par Mammon, il avait peu d’estime pour le succès d’estime. Pourquoi créer de la beauté si on ne peut en être récompensé par des richesses ? Le « don » de Humboldt – son « gift » – consistait justement en un scénario de film qu’il a légué à Charlie Citrine, l’alter ego de Bellow, et qui a permis à ce dernier, romancier célèbre ayant depuis longtemps vendu son âme, de toucher le pactole. Dans mon DEA (inédit, 2001), supervisé par Rachel Ertel, j’ai donc souligné la nature ambiguë de ce « cadeau », en relevant le sens yiddish/allemand du mot « Gift » : poison.

Les huit histoires du recueil trempent dans ce venin, l’essence vitale de l’Amérique, que le jeune Schwartz – il avait vingt-quatre ans lors de leur publication – perçoit avec la naïveté d’un enfant, voire d’un artiste. Schwartz se lit lentement, chaque phrase est pondérée, pour négocier l’étroit chemin qui évite les abîmes américains : d’un côté, l’échec artistique, de l’autre, la pauvreté. L’auteur a fini par basculer des deux côtés : il mourra à l’âge de cinquante-deux ans dans un hôtel pourri près de Times Square, alcoolique, oublié, et démuni. Thierry Clermont, dans une postface, nous informe de ses derniers mots, griffonnés sur un carnet : « Le monde empoisonné afflue à ma bouche / Tout comme l’eau dans celle d’un noyé. »

Bien avant d’avaler le venin mortel, Schwartz a pu savourer l’ambroisie de la reconnaissance. Son recueil, à sa sortie en 1938, a été encensé par ses pairs, l’inventivité de sa voix a été comparée à celles de Pound et d’Eliot. C’est dommage que le présent volume, fondé sur la version publiée en Amérique en 1978, n’inclue pas les poèmes de l’édition de 1938, qui avaient bluffé ses contemporains.

Peu importe, on a affaire ici à un grand écrivain. « Dans le rêve commence la responsabilité » – titre qui emprunte à Yeats – a été écrit en trois jours, et on ressent l’intensité enfiévrée de sa composition. Une narration à la première personne, pétrie d’incertitude, indique qu’on erre dans un état second : « Je pense que c’est l’année 1909. J’ai l’impression d’être dans une salle de cinéma, le long bras de lumière tournoie dans l’obscurité, mes yeux sont fixés sur l’écran. »

Le narrateur voit se dérouler les images fluctuantes de ses origines : il s’agit du moment clé dans la cour que faisait son père à sa mère, un dimanche après-midi sur la promenade en bois de Coney Island. On est en 1909, tout baigne dans une lumière diffuse, celle du temps d’avant, comme dans les séries bâties sur la restitution d’une époque, où les vrais enjeux sont chronologiques, réduisant l’homme à être un pion sur l’échiquier de la modernisation. On vit par procuration la condescendance du narrateur, son complexe de supériorité face aux personnages sur l’écran, démodés au plan vestimentaire comme dans leur façon de vivre. Dans trente ans, nos héritiers auront sans doute le même sentiment à l’égard de nos « réseaux sociaux » et de notre « Internet », ces outils qui seront devenus vieillots et inefficaces. La modernité, c’est la conscience d’être désuet.

Retour vers le futur (1985), film de Robert Zemeckis, s’inscrit dans le sillage œdipien de la nouvelle, faisant un saut en arrière de la même durée. Marty McFly (Michael J Fox) atterrit dans le royaume d’Eisenhower, dans une époque où il trouve les prémices de la sienne. La bombe H est neuve, l’énergie créée s’apparente à celle que produira la fusion des gamètes parentaux. Dans ce film hollywoodien et donc optimiste, McFly œuvre en faveur du mariage de ses parents, à la différence de Delmore, dont l’avatar onirique crie à l’écran, s’opposant à une union contre nature. Chez Schwartz, l’immigration est fraîche, la lobotomie obligatoire qu’on subit outre-Atlantique n’a pas encore produit son effet, il retient la notion du tragique. Comme le remarque son biographe James Atlas dans une introduction à l’édition américaine, le style de Schwartz ressemble moins à celui de ses compatriotes qu’à celui d’Isaac Babel ou de Sholem Aleichem. Juif d’Europe de l’Est écrivant en anglais, Schwartz décrit de l’extérieur le processus d’américanisation ; il fabrique ainsi de la World Literature, il montre l’avenir de la planète entière, son retour vers le futur a une portée mondiale.

Vue de Coney Island (1909). Domaine public/Brooklyn Museum/WikiCommons

Le narrateur est-il en train de regarder des images privées ou un film commercial ? Simultanément présent dans la salle et sur l’écran, tel un personnage de La rose pourpre du Caire, il vit l’expérience de circularité caractéristique des médias d’aujourd’hui, expression de la société du spectacle. Trois générations avant que Mark Zuckerberg n’apparaisse, Delmore Schwartz anticipe la fin de l’intimité.

C’est la modernité américaine au début du XXe siècle : bien avant les selfies et Instagram, l’image commence à l’emporter sur l’incarnation, le virtuel sur le concret, source de tensions pour le couple lorsqu’ils se promènent à Coney Island. Un photographe perfectionniste les retient dans son kiosque, insatisfait de ses clichés, quand le père de Delmore s’empresse de partir. Plus tard, sa colère éclate dans l’échoppe d’une voyante ; la mère s’obstine à entendre la prophétie que le père trouve absurde : terre à terre, cet homme du XIXe siècle ne vit que l’instant présent – encapsulé dans l’argent dans ses poches – et ne se projette pas dans l’avenir.

Argent versus poésie, pragmatisme contre rêverie, vision étriquée opposée à vision expansive, le malaise est permanent dans cette œuvre noire (« schwarz » en allemand !). Dans « L’Amérique ! L’Amérique ! », deuxième nouvelle du récit, l’alter ego de Delmore s’appelle Shenandoah Fish, poète récemment revenu d’un séjour à Paris pour habiter chez ses parents à New York, où il se sent « séparé » de leurs préoccupations. Il interroge le rapport entre cet univers et sa vocation : « Shenandoah […] avait secoué son malaise en se persuadant que cette séparation n’avait rien à voir avec la chose qui comptait, à savoir l’œuvre elle-même. Mais à présent, au fil de l’écoute, mal à l’aise et cherchant à bannir son émotion, il en vint à sentir qu’il avait tort de supposer que la séparation, le mépris et le fossé n’avaient aucun rapport avec son œuvre ; peut-être au contraire en constituaient-ils le noyau central… » Ce conflit annonce Philip Roth, l’humour et les bribes de yiddish en moins, bien que Delmore maîtrisât mieux que Roth la langue ancestrale.

Des immigrants à Ellis Island (vers 1900). Domaine public/Library of Congress

La mère de Shenandoah, obsédée par leurs voisins, les Baumann, raconte l’histoire des membres de la tribu, transformés en figures emblématiques d’une communauté ayant vécu l’émigration vers « le Pays Doré », les années de faste, la Grande Dépression et la rude chute qui s’ensuivit. Rares sont les nouvelles si amples sur le plan temporel – on pense à Jeffrey Eugenides –, plus rares encore celles capables de profondeur sociologique. Chez Schwartz, on ressent le poids de son appartenance communautaire, le scepticisme à l’égard de la connaissance de soi ou d’autrui : « Nul n’existe vraiment dans le monde réel car nul ne sait ce qu’il représente pour les autres, tout ce qu’ils disent derrière son dos, ni toute la folie que l’avenir lui réserve. » Ce va-et-vient temporel, associé à son intérêt pour la place de l’individu dans un réseau, fait de Schwartz un pionnier.

Si avant-gardiste qu’il fût, Schwartz affectionnait un registre philosophique et mélancolique, tonalité quasiment disparue de la littérature américaine contemporaine, évocatrice de Tolstoï, ainsi que de ses compatriotes Henry Roth et Thomas Wolfe. « Le monde est un mariage », autre nouvelle du recueil, suit l’évolution sur plusieurs années d’un « cercle » de jeunes intellectuels des années 1930 dont les rêves s’effritent progressivement (le traducteur traduit « circle » par « groupe »). La tristesse plane partout : « En cette vie nôtre, il n’existe pas de commencements, mais seulement des départs baptisés commencements, tressés par les émotions formelles que l’on croit appropriées et qui, souvent, sont imposées. Chaque instant s’élève obscurément de la vie qui a été vécue et qui ne meurt pas, car chaque événement vit toujours dans nos têtes lourdes en attendant de se renouveler. »

Il serait temps de renouveler notre lecture de Schwartz. Comme le déclare Lou Reed dans sa préface : « Ô Delmore, comme tu me manques ! »