Mélancolie, L’étrange beauté du monde, En souvenir du monde : voilà quelques titres des albums mêlant récit et dessins proposés par Frédéric Pajak. Ils dessinent un univers, tant par la phrase que par le trait, lequel est aussi bien celui du crayon que celui de la formule juste, qui frappe. Ce trait est présent dans son nouvel album, Dans le calme du soir, un récit éclaté, rarement tributaire de la chronologie, apparemment disparate, et pourtant d’une densité qui ne se dément jamais.

Frédéric Pajak, Dans le calme du soir. Noir sur Blanc, 256 p., 25 €

En exergue de son livre, Pajak cite les vers les plus fameux de « La chanson du mal-aimé » et on lira cet ouvrage comme une divagation de la « belle aube au triste soir ». Divaguer n’est pas s’égarer. Qu’il évoque les lieux de son enfance, comme Paris ou Strasbourg, ceux dans lesquels il a étudié ou vécu, Lausanne ou Mantoue, et désormais Arles, sa « fiancée », qu’il dresse le portrait de ses oncles ou relate, en une sorte de nouvelle, une aventure à Bruxelles, Pajak est tout un : son récit est voilé d’une même mélancolie, qu’il qualifie d’euphorisante, caractérisant ainsi le Péloponnèse. C’est le contraire de la « mélancolie poisseuse, terne comme une eau boueuse et qui nous jette à terre, étendus les yeux au ciel, à supplier la joie ». Cet état est constant, qui n’empêche pas de créer, de cerner avec les mots qui font image. De la capitale de l’Alsace, de sa grand-mère, tout tient en une formule : « Une cigogne en plastique qui hoche la tête dans son pot à fleurs. »

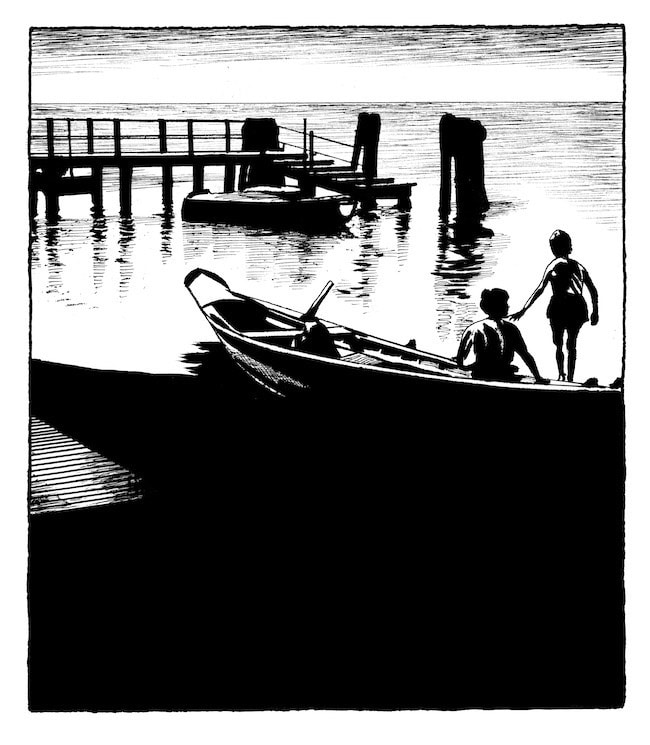

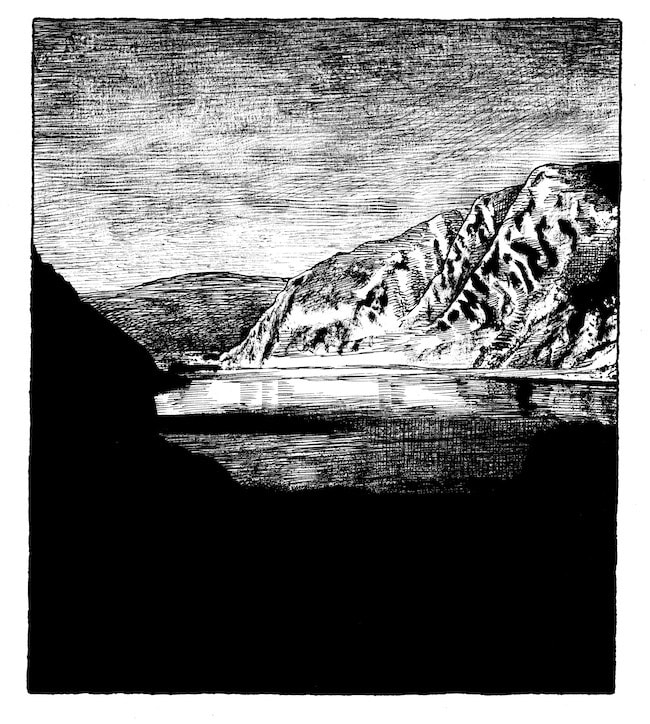

© Frédéric Pajak/Les Éditions Noir sur Blanc

Par contraste, la présence de « Pochon » sur la couverture est à lire comme un signe. Cette chatte qui a subi l’ablation du menton est « le grand amour partagé » de l’écrivain, et c’est peut-être l’un des rares. Mais quelle puissance ! « Vivre avec un chat, c’est vivre avec l’espèce animale tout entière » et encore : « Un animal dit “de compagnie” nous tient réellement compagnie : il sait partager notre solitude ; il nous ouvre grand la porte à la totalité du monde animal, un monde d’instincts, d’émotions secrètes que nous ne finissons pas d’entrevoir ».

Bien que protégé par la présence animale, Pajak dit, sans peser ni poser, une difficulté de vivre. Ses récits sont empreints de cette tristesse née des ruines, des chagrins d’amour, des séparations, et figurée dans des paysages que le dessin précise selon un jeu subtil entre netteté et flou : immeubles vétustes, espaces vides, fleuves et lacs, routes et gares. Les paysages urbains des années 1950 semblent toujours contemporains de Calet, Bove ou Malet. On se sent aussi dans la proximité d’un Hubert Robert qui aurait choisi le noir et blanc, d’un Böcklin ou d’un Caspar David Friedrich. Mais si faire ces rapprochements est élogieux, ce n’est pas rendre justice à la singularité de l’artiste. Disons, pour faire simple, que ses images sont des univers et que l’on se sent avec lui, comme chez lui.

© Frédéric Pajak/Les Éditions Noir sur Blanc

Le dessin n’est pas une illustration. La plupart du temps, il est en décalage avec le récit. Ainsi, quand il raconte en des vies brèves l’existence de ses trois oncles, les images font contrepoint. L’oncle Jean-Paul est un inconnu que le narrateur appelle Monsieur quand, au bout de nombreuses années, il le revoit. Cet oncle-là a combattu en Indochine. On reconnaît la baie de Haïphong, les soldats perdus dans les boues de Dien Bien Phu et des plaines de la péninsule. C’est un « homme détruit » que le narrateur rencontre à l’époque où lui-même doit accomplir son service militaire. L’oncle le méprise parce qu’il cherche à se faire exempter et à passer pour « borderline ». Il supporte mal les longs cheveux du jeune homme. On est dans les années 1970.

Les images qui relatent la vie de l’oncle René disent également une vie ratée. On voit des soldats de la Wehrmacht ; l’oncle, Alsacien, a été enrôlé de force. Il a combattu en Union soviétique, réussissant à déserter, à se cacher dans Marseille fermée comme une nasse par la Gestapo, à laquelle il échappera jusqu’à la Libération. Son mariage avec la tante Denise est un échec. Il la méprise, la fait souffrir, ne s’habille correctement que lorsqu’il sort, histoire de mieux humilier cette femme qui l’aime. Leurs deux enfants en subissent les conséquences. L’un des deux plus que l’autre. Son père ne supportait pas sa passion pour la poésie : « c’est pour les tapettes ! ». Il multiplie les tentatives de suicide ; on retrouve son corps décomposé. L’oncle n’assiste pas à l’enterrement de son fils.

© Frédéric Pajak/Les Éditions Noir sur Blanc

Le portrait du Zio « N » est moins sinistre, encore que. Haut fonctionnaire européen, il vit à Bruxelles, connaît tous les arcanes du pouvoir, fréquente les grands de ce monde. Comme Leonardo Sciascia et quelques autres, il a compris qui avait laissé mourir Aldo Moro. Pas seulement les Brigades rouges, qui l’ont séquestré. N est né à Naples, d’un père dignitaire fasciste. Il est mort du silence paternel, comme en sont morts bien des Européens issus de ces générations maudites. Un très beau roman comme Lilas rouge le raconte à sa façon ; l’Autriche a des ressemblances avec l’Italie.

L’enfance de Pajak donne lieu à des pages déchirantes. La solitude et l’échec ne sont oubliés que grâce au dessin. Le narrateur se sauve avec un crayon, un fusain, une plume. Il entre aux Beaux-Arts de Lausanne. C’était ça ou la maison de correction, écrit-il. Pourtant, au bout de quelques mois, il s’enfuit ; il se sent enfermé, engoncé dans les conventions. Il exercera tous les métiers, notamment couchettiste : son goût du train le sauve, même s’il incarne toute la mélancolie, comme on le voit lors d’un parcours dans la vallée du Rhône, vers Bellegarde.

© Frédéric Pajak/Les Éditions Noir sur Blanc

Le train ne console pas du chagrin que représente une rencontre manquée, celle avec sa mère. Pour des raisons qu’il faudrait creuser, elle rappelle la relation de Léautaud, celle de Truffaut ou de Modiano avec les leurs. Dans toutes ces situations, pour tous ces duos, quelque chose ne passe pas, et pourtant : « Enfant, j’ai souvent détesté ma mère tout en attendant d’elle un peu d’affection ; adulte, je l’ai aimée. J’ai pardonné son absence d’amour maternel – je veux dire d’amour pour un enfant. Son amour était ailleurs ».

Enfant qui échoue, il se coiffe du bonnet d’âne, se voit dans la peau de l’animal : « C’est dans sa chaude robe que je discerne la noirceur suave du monde, son négatif. Je m’y plonge, je m’y noie. Je sais que rien d’heureux ne peut se vivre sans traverser ce négatif ; il nous dévoile l’extrême vérité cachée dans l’ignorance, la faiblesse, la défaite quotidienne ». Qui a vu Eo, le film de Jerzy Skolimowski, comprend aussitôt ce qu’écrit Pajak. L’âne est un révélateur unique.

Lire Pajak, c’est s’imprégner d’un climat. C’est une brume à la fois douce et désolée, cette « douloureuse simplicité de la tristesse » qu’il nous donne à partager.