Au printemps 1936, Eslanda Goode Robeson décide d’entreprendre un long voyage en Afrique, accompagnée de son jeune fils Pauli et armée d’un appareil photo. C’est une femme hors du commun. Chimiste, comédienne, membre de la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, elle est aussi l’épouse de l’avocat Paul Robeson, devenu chanteur et acteur. Étudiant l’anthropologie africaine à la London School of Economics, Eslanda Robeson doit valider définitivement son diplôme par un travail de terrain, prétexte à ce périple dont elle publiera le récit une dizaine d’années plus tard ; nous en découvrons aujourd’hui la traduction.

Eslanda Goode Robeson, Voyage africain. Trad. de l’anglais par Jean-Baptiste Naudy. Nouvelles Éditions Place, 224 p., 22 €

Souleymane Bachir Diagne, Le fagot de ma mémoire. Philippe Rey, 162 p., 16 €

Emmanuel Banywesize, En finir avec la politique de différence en Afrique. Leçons des mouvements sociaux et de Covid-19. Éditions du Cygne, 164 p., 16 €

Eslanda Robeson partage ses convictions et ses engagements et entretient avec Paul Robeson une relation intense scandée par des ruptures et des retrouvailles. Tous deux appartiennent au mouvement New Negro, également appelé Harlem Renaissance, mouvement à la fois culturel et artistique qui dénonce toutes les formes de ségrégation et de discrimination dont sont victimes les Noirs américains, mais qui est également en quête de leur héritage africain. Dans les années 1920, ils se sont installés à Londres, alors le point de ralliement des intellectuels africains et caribéens et des mouvements anticoloniaux. Paul Robeson s’inscrit à la School of Oriental and African Studies pour y apprendre des langues africaines.

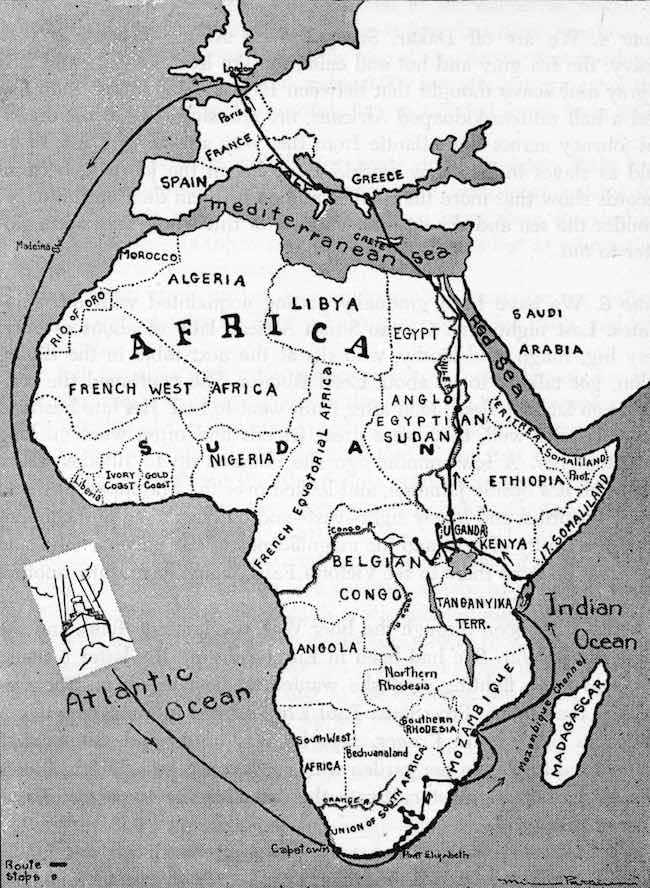

Carte du voyage d’Eslanda Robeson dans l’édition américaine de 1946 © Avec l’aimable autorisation des Nouvelles éditions Place et de la Robeson Family Trust

À la différence des voyageurs en quête d’exotisme et d’altérité, Eslanda Robeson part à la recherche d’elle-même pour combler un silence, l’effacement d’une mémoire : « L’Afrique était l’endroit d’où nous autres Noirs venions à l’origine ». Et pourtant, en Amérique, à la différence de ce qu’elle découvre en Angleterre où « il y a des nouvelles d’Afrique partout », « on n’entendait jamais rien ou presque sur l’Afrique ». Elle avait été élevée dans une maison consciente de tous les aspects du problème noir en Amérique, son grand-père Francis Lewis Cardozo ayant été un pionnier du combat pour les droits.

En Angleterre, Eslanda Robeson découvre que ce problème est également celui des 150 millions de Noirs en Afrique et des 10 millions de Noirs aux Antilles. Aux yeux des universitaires dont elle lit les livres et suit les enseignements, les Africains sont des « primitifs ». L’« esprit primitif », lui expliquent-ils, « ne peut saisir le genre d’idées que nous autres saisissons ». Quand elle leur rétorque que leur interprétation est fausse, qu’elle-même, Noire, sait ce que les Noirs ressentent, pensent, ils lui objectent qu’elle est, de fait, européenne, une Noire spéciale, une exception, ce qu’elle refuse. Paul Robeson et elle commencent par partir à la rencontre de tous les Africains qu’ils peuvent trouver dans les docks, les universités, les bidonvilles des divers pays d’Europe où ils se rendent. « Plus nous parlions avec eux, plus nous les connaissions, plus nous étions convaincus d’être les mêmes ». Comme dans le Sud des États-Unis, la seule question véritable est l’absence d’écoles convenables et de salaires décents.

Ses savants interlocuteurs britanniques ne se laissent cependant pas convaincre : les Robeson n’ont pas rencontré d’authentiques Africains. « Tu n’as jamais été là-bas – tu ne sais tout simplement pas ». Elle ira donc en Afrique, voir, rencontrer, écouter, parler avec ceux qu’elle considère comme les siens, sur leurs propres terres. Son fils Pauli a passé les huit premières années de sa vie dans un monde presque entièrement composé de Blancs, où seuls ses parents et quelques proches avaient la peau foncée. En accompagnant sa mère, « il verrait des millions d’autres noirs, il verrait un monde noir, il verrait un continent noir ».

Tous deux embarquent donc à Southampton sur un paquebot confortable en direction du Cap. La présence à bord de cette femme noire élégante et belle, qui occupe une cabine double de première classe avec salle de bains, déconcerte les passagers sud-africains dont l’attitude ressemble, peut-être en pire, à celle des Blancs du Sud profond de l’Amérique. Eslanda se méfie, mais s’en amuse aussi, les fait parler et analyse : « Indigène est leur équivalent de notre « nègre » ; « non-Européen » est notre Noir ; « Européen » veut dire Blanc ; et « Sud-Africain », aussi surprenant que cela puisse paraître, ne signifie pas les millions de Noirs originaires de là, mais les résidents blancs nés sur place ».

Eslanda Robeson rencontre des Basuto à Maseru (Basutoland) © Avec l’aimable autorisation des Nouvelles éditions Place et de la Robeson Family Trust

Eslanda Robeson charme ses interlocuteurs, quels qu’ils soient, tout comme elle charme ses lecteurs en racontant, au fil des jours, ses rencontres et ses découvertes tout au long de cette route qui les mène, Pauli et elle, en voiture, en train ou en bateau, à travers l’Union sud-africaine, jusqu’en Ouganda, en passant par le Mozambique et en faisant escale à Zanzibar. La dernière partie du voyage les conduira au Soudan puis en Égypte en avion. Ce qu’elle observe, ce qu’elle photographie, ce n’est pas la fiction ethnologique d’une Afrique inventée par le regard européen : « On ne peut pas parler de l’Afrique comme d’un tout, car l’Afrique n’en est pas un. C’est un genre de rôti haché fait de nombreux ingrédients différents. » Les nations européennes se délectent de ce rôti, dont elles se sont réparti les morceaux, qu’elles dirigent chacune à sa façon. L’unité de l’Afrique ne réside que dans son statut de continent colonisé. « Une chose qui néanmoins fait de l’Afrique un tout est qu’elle est gouvernée par droit de conquête par une minorité blanche européenne ».

Dans Anthropology & the Colonial Encounter (Humanities Press, 1992), Talal Asad a montré que la description des structures africaines locales par les anthropologues fonctionnalistes, ceux contre l’enseignement desquels se rebellait Eslanda Robeson, ignore totalement le fait politique du pouvoir coercitif des Européens. Eslanda entend suivre une démarche tout à fait inverse. À travers son regard, on voit apparaître une Afrique rivée à l’Europe par un rapport colonial multiforme. Elle n’est pas qu’un regard. Elle est une personne qui vit, éprouve, se transforme, consciente du privilège qui lui permet pendant des milliers de kilomètres de passer d’ami en ami, de maison en maison, sans avoir à endurer obstacles et humiliations. Pauli lui en fait lui-même la remarque, quand, lors d’un court voyage au Congo à la rencontre des Pygmées, ils font l’expérience de la brutalité du racisme des colons belges. « Voilà ce qu’on a quand on est noir et important, lui dit-il. Je me demande bien ce qu’on aurait si on était sans importance ».

Au Cap, elle se rend dans des « implantations », ou « réserves » indigènes, où vivent les employés et les ouvriers noirs qui travaillent pour des Européens. Les domestiques ont le droit de vivre à proximité de leurs employeurs. Elle remarque les bungalows où les toilettes communes et l’accès à l’eau sont situés à l’arrière d’un ensemble d’habitations. Parfois, il n’y a même pas de cuisine. On cuisine dans le couloir ou dans la cour. « Chaque centimètre d’espace dans la maison est utilisé pour dormir. » La visite de l’implantation de Nancefield, à Johannesburg, choque particulièrement Eslanda. C’est un village fait d’un genre particulier de huttes, construites en pliant une plaque de tôle, où les habitants doivent se pencher très bas ou ramper pour entrer ou sortir. « Pas de fenêtre, pas de porte, pas d’eau, pas d’intimité à l’intérieur. Nancefield est comme un chenil fait village ». Cependant, il y a aussi des Blancs pauvres, qu’elle voit se déplacer sur les routes dans des chars à bœufs, avec leurs visages farouches, « comme des animaux domestiques errants », incapables sans doute « de s’équiper pour la compétition sur le marché moderne du travail », et accusés, comme les Noirs, de fainéantise.

Partout Eslanda Robeson est reçue par une élite noire éduquée et politisée composée d’hommes et de femmes (il y a parmi eux des militants de l’ANC) qui la guide et l’informe. Elle rencontre ainsi le docteur Moroka qui habite une belle maison dans la réserve indigène de Thaba N’Chu. « Il a quarante-cinq ans, il est beau, intelligent, intéressant avec une personnalité extrêmement attirante. Il a eu son diplôme de médecine à Édimbourg, a fait aussi sa spécialisation en chirurgie à Vienne, à Paris et à Berlin. » Mais Moroka est également, comme son père avant lui, le chef traditionnel de la tribu des Barolong qui détenait toutes les terres autour de Thaba N’chu. Eslanda apprend chez lui que le régime foncier qui est au fondement de la société africaine précoloniale ne connaît pas l’idée de la propriété individuelle et privée de la terre. La terre appartient à la tribu. Le chef actuel en est le gardien. « La terre s’utilise, elle ne se possède pas. » En acceptant les petits présents des hommes blancs qu’il accueillait chez lui, le chef pensait ne leur offrir que son hospitalité et l’usage temporaire des maisons et des terres. Les hommes blancs étaient, eux, certains d’avoir acheté la terre pour une somme plus que modique, et ainsi de la posséder et aussi de posséder le sous-sol pour exploiter les mines d’or et d’autres métaux.

Eslanda Robeson accorde la même attention pleine d’empathie aux mineurs du campement de Robinson Deep, où elle se rend un dimanche de juillet avec Pauli, qu’aux fiers habitants des villages du Basutoland, et elle les photographie les uns et les autres avec autant d’amour. Les mineurs produisent un travail épuisant et dangereux. Les travailleurs blancs des mines vivent avec leurs familles dans leurs maisons en banlieue ou en ville. Les campements sont réservés aux hommes noirs, séparés de leurs familles qui restent à la réserve, et au salaire très inférieur à celui des Blancs. Leur condition est proche de l’esclavage. S’ils se plaignent, ils risquent d’être emprisonnés pour sédition. Alors ils dansent en chantant leurs griefs devant ceux qui visitent leur campement.

C’est dans ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ouganda qu’Eslanda Robeson a prévu de faire son terrain anthropologique sur les coutumes locales d’élevage du bétail. Elle et Pauli sont reçus et logés chez Akiki Nyabongo, demi-frère du roi du Toro, la région où elle se rend. Elle l’a connu en Angleterre – il faisait des études d’anthropologie à Oxford. Au Toro, il connaît presque tout le monde et fait, en quelque sorte, partie de la coutume et de la tradition. On est presque à la latitude de l’équateur, le paysage est rouge et vert, et le soleil brûlant. Le climat est rude. Il faut également s’adapter aux sanitaires : dans un enclos à ciel ouvert, Eslanda remarque « une pile bien ordonnée de grandes feuilles douces, près de ce qui ressemblait à un socle de feu de signalisation. En déplaçant le socle avec prudence, j’ai vu en dessous un trou profond dans le sol, de trente centimètres de diamètre, bordé de zinc. C’étaient les toilettes ». La nourriture est elle aussi déroutante : une chèvre abattue en leur honneur, accompagnée de boulettes de purée de plantain que l’on mange avec les doigts. Pauli et elle sont « grandement intéressés par la procédure » et font de leur mieux.

Ils vont cependant être pris l’un et l’autre de fortes fièvres ; mais la maladie est une nouvelle occasion pour Eslanda d’observer comment les gens, essentiellement les femmes, se mobilisent tout naturellement contre la maladie, comme si cela faisait partie du cours normal de la vie. « Les plantes médicinales et le savoir médical sont presque exclusivement le travail des femmes » et les femmes de familles royales sont particulièrement savantes en ce domaine.

La présence à ses côtés de Pauli, cet enfant vif et intelligent, loin d’être un obstacle, fait qu’on l’accueille en visiteuse et en amie, et non pas en observatrice extérieure. Ses hôtes la questionnent aussi. Des chefs du Nkole, une autre province de l’Ouganda, l’interrogent sur les Indiens en Amérique : « Sont-ils toujours dans des réserves, peuvent-ils voter, le gouvernement leur a-t-il déjà rendu leurs propriétés ? » Qu’en est-il de la pensée noire, de l’éducation noire, du statut politique noir en Amérique et en Europe ? Ils se moquent aussi des anthropologues ; ils prennent souvent les questions minutieuses et impertinentes comme un jeu, et donnent les réponses les plus malicieuses et les plus fantasques « pour que l’interprète ait la plus difficile des tâches à tenter de traduire ces réponses en quelque chose qui respecterait les nuances des données scientifiques de l’anthropologie ». « Les Blancs ne s’intéressent pas à nous. Ils veulent juste prendre notre terre, notre bétail, et nous faire payer des taxes. Pourquoi devrions-nous leur dire notre histoire sacrée et les détails de notre organisation sociale ? »

Eslanda Robeson ne se berce cependant pas d’illusions. Elle accepte ainsi difficilement les divisions des Africains en Ouganda, entre une aristocratie liée au bétail et des classes inférieures occupées à l’agriculture. Il n’y a pas d’exceptionnalité africaine : ni primitivisme, ni société idéale. « Les Africains sont des hommes. » C’est sur cette phrase qu’elle conclut son livre en 1944, après un appel vibrant à la liberté pour tous les hommes, le nazisme ayant montré que l’infériorité raciale, tolérée si complaisamment jusqu’à hier, parce qu’elle touchait des peuples prétendument « arriérés » ou « primitifs », en est venue à affecter le non-Aryen.

Un homme de garde à Kasinde, Ouganda, frontière du Congo © Avec l’aimable autorisation des Nouvelles éditions Place et de la Robeson Family Trust

Le récit captivant d’Eslanda Robeson et les superbes photos qui l’accompagnent ne font pas l’apologie d’un quelconque particularisme mais font entrer l’Afrique et les Africains dans une humanité commune et diverse. Tel est aussi le propos de deux livres récents, l’autobiographie du philosophe Souleymane Bachir Diagne et l’essai du sociologue congolais Emmanuel Banywesize.

Souleymane Bachir Diagne est un homme du lien entre villes et continents, entre cultures et pensées, inspiré qu’il a été à la fois par Mohamed Iqbal et par Henri Bergson. C’est ainsi qu’il rassemble ses souvenirs comme un fagot de bois mort. Il y relate son enfance à Saint-Louis du Sénégal, dans une famille affiliée à la Tidjaniya, confrérie soufie née à Fès. Sa grand-mère paternelle, fille de marabout, enseignait elle-même le Coran. Il raconte avec humour et attendrissement comment, chez les sœurs du Saint-Sacrement à Ziguinchor, il a appris à réciter l’Ave Maria, en même temps que dans sa famille on lui enseignait les chapitres du Coran. Brillant lycéen, il rencontre pour la première fois Léopold Sédar Senghor lorsque celui-ci lui remet à Dakar son prix du Concours général. C’est le début d’une amitié que n’altère pas un désaccord politique, et peut-être la source d’un intérêt pour la pensée théorique du bergsonien qu’il découvre en Senghor.

Homme de paix et de synthèse entre des courants qu’on pourrait croire inconciliables – Louis Althusser et le soufisme ; la philosophie de l’algèbre et celle du moderniste musulman Mohamed Iqbal –, Souleymane Bachir Diagne poursuit une carrière brillante qui le conduit de l’École normale supérieure à Harvard, puis à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, et enfin, après un passage à Chicago, à l’université Columbia de New York pour y enseigner la philosophie africaine et la philosophie islamique, sans jamais perdre contact avec le Sénégal et l’Afrique. Ainsi qu’il l’écrit, il ajoute le drapeau sénégalais à ceux des penseurs de différents pays du monde présents dans ces universités américaines, participant ainsi à un « concert philosophique ».

Souleymane Bachir Diagne définit le soufisme qu’il enseigne et pratique comme le fait de toujours se sentir en présence de Dieu. C’est ce qui lui permet sans doute de faire face à des deuils douloureux qu’il évoque avec pudeur. Ce qui pour lui caractérise le mysticisme soufi, c’est la tolérance et le pluralisme, comme en témoigne ce beau récit de vie. Jean-Loup Amselle, se posant en universaliste, a cependant failli lui faire perdre sa sérénité quand, dans son livre L’Occident décroché. Enquête sur les postcolonialismes (Stock, 2008), il l’a qualifié d’« Afro-centriste orientalisé » (orientalisé à cause de l’Indien Iqbal) et « algébrisé » (Boole, bien sûr). S’en est suivi un dialogue entre l’anthropologue français et le philosophe sénégalais (En quête d’Afrique(s). Universalisme et pensée décoloniale, Albin Michel, 2018) qui rappelle que « le postcolonial n’est pas la célébration du relativisme. Il a le souci de l’universel », mais d’un universel pluriel dans lequel on pense « l’interpénétration du pluriel et de l’universel ». Il y a urgence, écrit Souleymane Bachir Diagne avec une certaine solennité, à « faire humanité ensemble », comme force créatrice qui s’oppose à la mort. Autrement dit, à faire Ubuntu pour reprendre ce mot bantou, inscrit dans la Constitution de l’Afrique du Sud par Nelson Mandela et Desmond Tutu.

La notion d’Ubuntu est également au centre de la réflexion du sociologue congolais Emmanuel Banywesize qui dans son livre se réfère aussi bien à Edgar Morin qu’à Souleymane Bachir Diagne. Il montre la nécessité, entre pandémie et mouvements sociaux à répétition, d’en finir en Afrique et dans le monde avec la « politique de différence qui substantialise les différences identitaires, culturelles et raciales ». « En infectant et en anéantissant les corps humains, indistinctement, en ignorant leurs différences chromatiques, la Covid 19 les a égalisés. » Quant aux divers mouvements sociaux qui se sont propagés en Afrique au cours des dix dernières années, avec des manifestations de rue mais aussi des expressions artistiques (musique, peinture, théâtre), pour s’opposer à l’autoritarisme et à l’ethnocratie, et « re-moraliser » la politique, Emmanuel Banywesize voit en eux une aspiration à la démocratie comme « vivre-ensemble inclusif ». Il nous rappelle l’existence du « Balai citoyen », au Burkina Faso, qui a permis la chute de la dictature de Blaise Compaoré, de Y’en a marre, créé en 2011 au Sénégal par des journalistes et des rappeurs, et en République démocratique du Congo, de la Lucha (lutte pour le changement), de Filimbi (coup de sifflet) ainsi que du Comité des laïcs catholiques, qui ont été parfois violemment réprimés, jusqu’à l’intérieur des lieux de culte. Les acteurs de ces mouvements citoyens ne se définissent pas comme des citoyens tribaux ou ethniques, ils refusent les frontières érigées par un racisme culturel dont les principes sont l’exclusion, la marginalisation, voire la « mise à mort gratuite ». Il ne saurait y avoir de démocratie sans « humanisme unidiversal ».

Eslanda Robeson, venue d’Amérique, est passée par l’Europe avant de se rendre en Afrique. Souleymane Bachir Diagne a effectué le trajet inverse, et Emmanuel Banywesize, qui enseigne à Lubumbashi, au milieu des conflits qui agitent la République démocratique du Congo, est familier de l’Europe. Ils appartiennent à des générations différentes, avec les expériences liées à ces différents moments de l’histoire. Ils ont en commun de faire entendre des voix venant d’Afrique qui sont autant d’appels à abattre les murs.