Pour une écologie des images prolonge les réflexions initiées en 2019 par Peter Szendy dans le cadre du séminaire qu’organisait alors Jean-Christophe Bailly au musée du Jeu de Paume, et dont les actes ont récemment donné lieu à un recueil, Voir le temps venir. Les deux livres traduisent une même préoccupation : comment retrouver le temps présent ? En faisant, quant à lui, l’éloge de la rencontre, le philosophe Jean-Luc Nancy, disparu l’été dernier, suggérait une réponse dans un ultime dialogue avec l’historienne de l’art Carolin Meister.

Peter Szendy, Pour une écologie des images. Minuit, coll. « Paradoxe », 96 p., 14 €

Jean-Christophe Bailly (dir.), Voir le temps venir. Séminaire du musée du Jeu de Paume. Bayard, coll. « Grand ouvert », 264 p., 21,90 €

Jean-Luc Nancy et Carolin Meister, Rencontre. Diaphanes, 144 p., 18 €

Dans le sillage de Jean-Luc Nancy, Peter Szendy s’est tourné depuis plusieurs années vers les images pour tenter d’en définir la complexité temporelle. Une image qui s’intégrerait aujourd’hui dans ce que le musicologue appelle une « iconomie globalisée », dont « le temps court » bouleverse « le temps long, le temps profond de l’histoire de la planète ou de l’évolution des espèces qui la peuplent », alors même que l’image est aussi le résultat de ce processus naturel et historique. Toute image serait par conséquent le lieu d’une tension entre « la lenteur sans nom de sa gestation » et « la vitesse qui, plus vite que la lumière, l’emporte au-delà du visible ». Aussi faudrait-il la « penser comme une stratification de durées radicalement hétérogènes », et la définir comme « essentiellement hétérochrone ».

« Rencontre de Schlemihl avec l’Homme en gris » par Ernst Ludwig Kirchner © D.R.

Deux récits amorcent sa réflexion. D’abord, celui de Pline l’Ancien sur l’origine mythologique de l’art, celle d’une ombre silhouettée puis façonnée. Ensuite, la fiction d’Adelbert von Chamisso, Peter Schlemihl (1814), relatant les mésaventures du personnage qui accepta de vendre son ombre pour cesser d’être pauvre. « L’image courant après son image : voilà la plus fantastique mise en scène qui soit d’une différence de temps qui […] œuvre peut-être au sein de toute image », s’enthousiasme Szendy. Il s’agit en effet selon lui d’explorer, à partir de l’ombre, « la longue durée iconique […] de la formation naturelle des images, entre et à partir d’elles-mêmes », exploration qui permettrait « de frayer la voie d’une iconomie générale peut-être consonante avec l’idée directrice d’une écologie profonde ».

Bien que l’intention ne manque évidemment pas de hauteur, sa démonstration retombe sur ses prémisses, l’image demeurant finalement, chez Szendy, « tramée du différentiel de temps qui constitue toute image ». Mais, précisément, « toute image » n’est pas n’importe laquelle, et l’on peut regretter que l’auteur ne se propose pas de distinguer, non entre des images qui seraient d’art et d’autres qui ne le seraient pas, mais au moins entre celles appartenant à une imagerie fixée et celles relevant d’un imaginaire fluctuant. Une demande analogue pourrait être formulée à l’égard du type de temporalité impliquée dans ces différentes images, et du genre de relation aux temps qu’elles déploient.

« Rencontre de Schlemihl avec l’Homme en gris » par Ernst Ludwig Kirchner © D.R.

Dans Migratory Aesthetics, en 2008, la théoricienne de la culture Mieke Bal avait proposé en ce sens de distinguer la « multitemporalité » des images de l’« hétérochronie » que ce phénomène provoque, suggérant qu’une telle expérience pouvait, dans certaines circonstances, s’avérer moins réjouissante qu’angoissante. Cela à un niveau non seulement individuel mais politique, en ce que le désordre temporel introduit par certaines images débouche effectivement sur une disjonction du temps vécu comparable à une dislocation de l’espace parcouru. Dans le cas, par exemple, des exilés et des migrants actuels qu’étudie Mieke Bal, hétérochronie et hétérotopie ne conforment plus une expérience, elles déterminent une condition, où la dynamique spatiotemporelle se fige en détresse pure et simple.

Chez un penseur aussi soucieux de concevoir les possibilités de recouvrement d’une certaine harmonie du monde que l’est Peter Szendy (le chapitre intitulé « L’iconomie à la mesure de l’univers » clôt son essai), l’aporie métaphysique dont l’image est le siège aurait pu s’accorder aux problèmes politiques qu’elle induit. Car ce qui fait qu’on ne voit plus le temps venir, pour paraphraser Jean-Christophe Bailly, ne tient pas qu’à l’essence de l’image (à cet égard, considérer que « toute image, qu’elle soit immobile ou mobile, qu’elle soit de facture humaine ou achiropoïete, est une image-différentiel » est à la fois juste et de peu de secours pour démêler l’écheveau des temps disjoints) ; cela tient d’abord à la situation contradictoire des images dans l’espace médiatique.

Certes, elles y circulent, mais celles qui le font le plus massivement sont des images fixes – des stéréotypes dont la vitesse de propagation dissimule l’absence de mobilité réelle. Leur circulation peut bien nourrir les fantasmes et invisibiliser un imaginaire plus labile, où l’ambivalence prime sur l’équivalence, et qui, de ce fait, réclame davantage de temps pour être vu, mais l’imagerie identitaire et stagnante qu’elles nourrissent rend désormais le monde proprement irregardable. C’est ce qu’exprime aussi le besoin de regarder ailleurs, ne serait-ce qu’afin de s’extirper d’une contemporanéité éprouvée sur le mode d’une hétérochronie confinant à l’achronie. Ce souci partagé justifie que Bailly ait réuni pour son séminaire des intervenants aussi divers qu’une acrobate cherchant à suspendre le tumulte du temps (Chloé Moglia), une vidéaste qui en ralentit systématiquement le cours (Sharon Lockhart), ou des paysagistes agriculteurs qui l’aménagent (Rémi Janin et Armande Jammes).

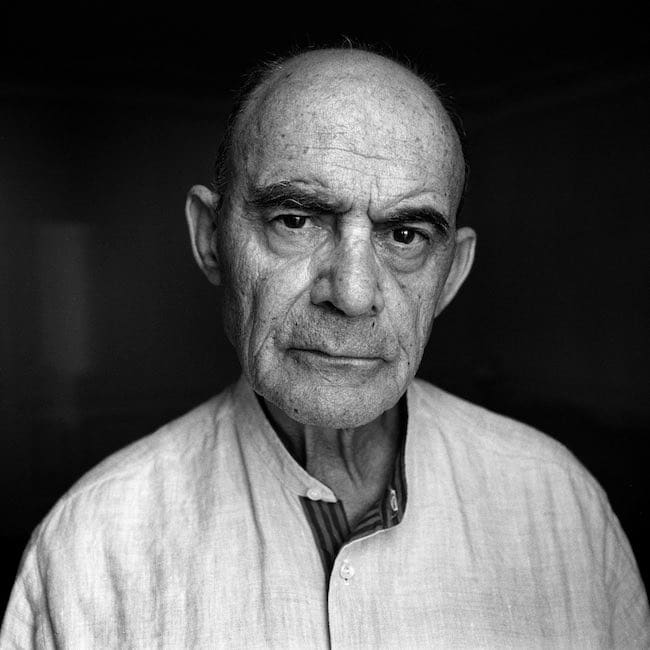

Jean-Luc Nancy (2006) © Jean-Luc Bertini

Tous, à leur manière, participent de cet « espacement du temps » que Jean-Luc Nancy oppose à « un présent statique ». Sous le titre « L’accident et la saison », le philosophe insiste sur cette puissance dynamique du présent qui est à la fois différenciante, au sens de la différance de Jacques Derrida, de ce qui est différent et de ce qui est différé, et accidentelle, au sens cette fois d’Aristote, par opposition à l’essentiel. « L’accident est l’incalculable », rappelle dans ce contexte Nancy ; l’accident enrayant l’accélération en imposant au tempo du temps qui file le rythme d’un présent qui arrive. « La présence est toujours une venue en présence (comme on peut le faire dire au latin praesentia). Lorsqu’on dit que quelqu’un ‟a de la présenceˮ, on parle en termes non pas de statique mais d’une dynamique d’approche, d’imminence, de rencontre. »

En ce point, la présence du présent se fait sentir au lieu même où survient extra-ordinairement l’accident : au moment de la rencontre. Dans Rencontre, dialogue poursuivi pendant la pandémie, Jean-Luc Nancy constatait que « la rencontre ne peut pas être virtuelle ; elle est le réel même. Elle est une intensité du réel ». On serait tenté de dire une pure présence, un présent pur, s’il n’était altéré par la dualité inhérente à la rencontre qui « révèle à quelqu’un/e cette non-mêmeté au cœur de l’identité », écrit-il. La rencontre est, par définition, ce qu’on ne voit pas venir, sans quoi il s’agit d’un rendez-vous, qui peut être manqué, comme la rencontre, à l’occasion, vire à la malencontre.

Ce qu’en certaines circonstances la rencontre peut, à l’inverse, revêtir de miraculeux, d’épiphanique ou bien de simplement accidentel (ce « hasard providentiel » que Nancy a tant de difficultés à traduire en allemand pour son interlocutrice, Carolin Meister) tient à la soudaine coïncidence des présents qu’elle suscite, et avec elle des êtres, qu’ils soient animés ou non. Alors s’ouvre quelque chose que ni l’image ni le récit ne peuvent tout à fait ramener à un thème. D’autant moins lorsque la rencontre heureuse se poursuit en amitié, comme ce fut le cas entre Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, une rencontre, admet le philosophe, qui est alors « presque impossible à décrire : il faudrait des récits minutieux ».