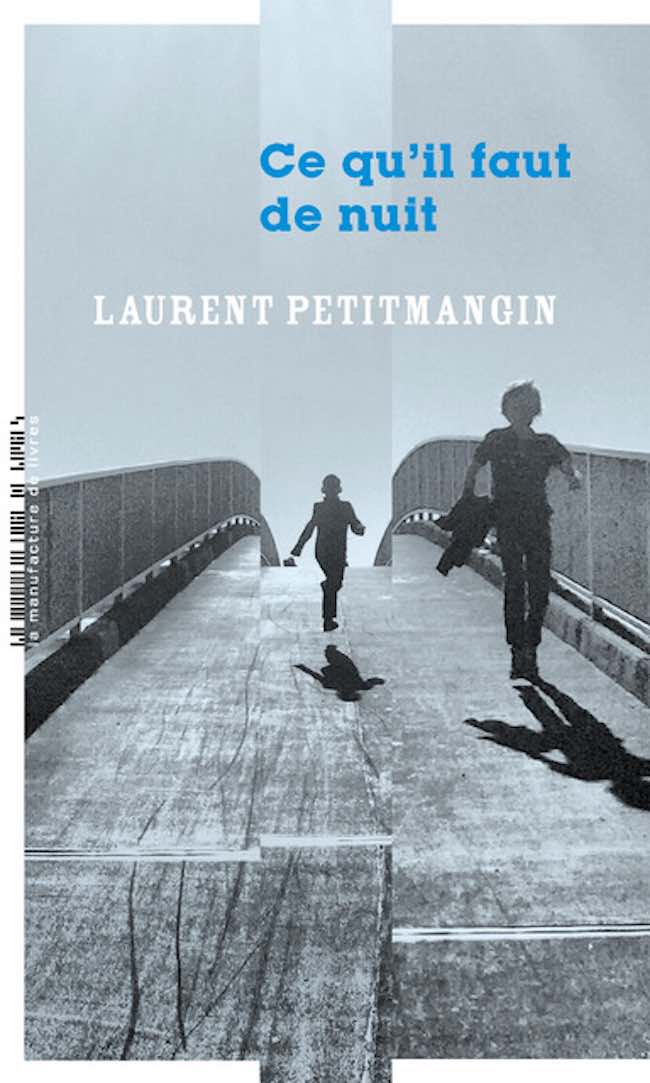

Dans Ce qu’il faut de nuit, le premier roman, extrêmement juste, de Laurent Petitmangin, chaque mot est exactement à sa place. L’émotion, brutale et sans artifice, nous laisse le souffle coupé devant l’histoire de ce père et de ses deux fils, dans la dureté sociale de la Lorraine contemporaine.

Laurent Petitmangin, Ce qu’il faut de nuit. La manufacture de livres, 187 p., 16,90 €

Un père, deux fils, Fus (« Fus depuis ses trois ans. Fus pour Fußball. À la luxo ») et Gillou, le cadet. Bonnes pâtes tous les deux, tendre l’un avec l’autre. La mère, « moman », morte d’une maladie longue, à l’hôpital, quelques années auparavant. La Lorraine. Le père travaille à la SNCF, s’occupe des caténaires, perché dans le ciel. En rentrant, il s’occupe de ses fils. Des « bons gars ». Fus est exemplaire, s’occupe de son petit frère, du ménage, des repas. Après la routine de l’hôpital, pendant trois ans, une autre routine, le foot le dimanche, « qu’il pleuve, qu’il gèle » : regarder jouer Fus. Rentrer ensemble, manger un morceau. Penser à laver les maillots. Un père de famille qui fait ce qu’il peut, pudique mais bel et bien là, à sa manière, et qui élève ses enfants dans les valeurs qui sont les siennes, celles auxquelles il veut encore croire.

Mais les valeurs se dissolvent dans l’air du temps complètement vicié. Le père a longtemps milité à la section locale du Parti socialiste, il continue vaguement, un peu comme on « va à l’église » et cela même si les réunions s’apparentent plus à des goûters ou à des apéros qu’à de véritables réunions politiques. Les idéaux sont loin derrière, l’union de la gauche carrément utopique. La politique est rongée par des querelles sans grand intérêt : « Parfois j’avais l’impression que certains d’entre nous se dépensaient plus à casser les cocos qu’à taper sur les nantis. Où étaient nos combats ? On radotait autour du gâteau de la Lucienne. » Si certains jeunes tiennent le cap, c’est quasiment héroïque. Ces valeurs d’une gauche qu’on a peine à retrouver, au moment où tout revient au même, sont entachées par des dérapages consternants. Il en a entendu, des « trucs affligeants » parmi les copains : « Cela avait commencé avec trop de magasins de kebabs à Villerupt, à se demander où on habitait. » À l’heure où les anciens militants déplorent l’absence de jeunes, le racisme se répand doucement. Seul Jérémy s’insurge : « Tu veux des jeunes ? Il y en a plein les kebabs ! Leurs gueules ne te reviennent peut-être pas, mais crois-moi, c’est avec eux qu’on avancera. Arabes ou pas. »

Laurent Petitmangin fait le tableau d’une société marginalisée, qu’on appelle parfois pudiquement la « France des périphéries ». La beauté existe, mais elle passe si vite qu’il est difficile d’en jouir, à moins de la guetter, comme cette lumière d’août, vers les cinq heures de l’après-midi, « la plus belle qu’on peut voir de toute l’année. Dorée, puissante, sucrée et pourtant pleine de fraîcheur. Déjà pénétrée de l’automne, traversée de zestes de vert et de bleu. Cette lumière, c’est nous ». Le romancier montre combien la lutte est difficile, chacun isolé dans ses difficultés pour finir le mois, élever les enfants, payer le pavillon. La tentation est là : trouver des responsables.

Pour autant, Laurent Petitmangain refuse tout raccourci et toute caricature, et il y parvient grâce au magnifique portrait qu’il fait du père, qui porte entièrement le roman et en fait la force extraordinaire. Ce qu’il faut de nuit est un roman qui s’adresse directement à nous, sans aucun subterfuge narratif ou grammatical mais par la simple force du personnage et de sa voix. C’est toute la réussite de Laurent Petitmangin de laisser monter une tension de plus en plus palpable, jusqu’au moment où tout dérape. Sauf que le dérapage, fatidique, est là à demi-mot, quasiment elliptique, alors que ses conséquences seront effroyables. La justesse du ton et la maîtrise du récit servent admirablement le roman et rappellent la puissance de la littérature.

Fus, rapidement, décroche : l’école, ce n’est pas son truc. Ce sera donc l’IUT du coin. Le père est presque soulagé de ne pas le voir partir trop loin, à Metz. Gillou persévère et part à Paris, en prépa. C’est l’entrée dans un autre monde pour l’adolescent mais aussi pour le père, un peu effrayé. Son « écot » à la réussite de son cadet et du copain Jérémy, qui a décidé d’y croire en intégrant Sciences Po, ce sont ses gestes simples, les aller-retours en voiture du dimanche soir, les sandwiches préparés, cette présence qu’on devine parfois vacillante, dans les moments de trop grand chagrin, mais qui résiste. Fus aussi soutient son frère, demeure présent, sans rien dire non plus d’une amertume qu’il nourrit peut-être sans même le savoir. Les chemins s’éloignent progressivement mais rien n’est prononcé, ou presque, y compris lorsque Fus commence à fréquenter les « fachos » du coin. On supporte, sans mot dire, un conflit qui s’enracine bien trop profondément.

Sans mot dire : c’est peut-être par l’impossibilité de parler que s’est noué le drame, pendant toute cette période où l’on ne peut même plus partager l’espace : « C’était fini le temps où on bâclait la vaisselle en trois coups les gros, l’un sur l’autre, en n’arrêtant pas de se gêner, de se toucher, de se bousculer gentiment. Désormais nos mouvements étaient empesés, pleins de précautions : il fallait laisser une bonne marge, si possible laisser l’autre dégager les lieux avant d’y entrer. Comme si on portait un scaphandre d’une tonne et qu’on marchait dans une putain de zone radioactive. »

Laurent Petitmangin dit l’essentiel dans une langue qui se tient au plus près de celle de ses personnages. La voix du narrateur s’impose à nous dès les premières lignes et il n’est plus possible de faire comme si nous n’entendions pas. Nous serons les témoins, jusqu’au bout, de cette tragédie familiale qui se nourrit aussi de la déréliction d’une société. De cette tragédie qui interroge les ressorts intimes de la paternité, de la transmission et du pardon. Le pardon accordé à l’autre n’est possible que lorsqu’on accepte de se pardonner à soi-même. Le dénouement, fulgurant, laisse peu d’espoir. On y avait pourtant presque cru.