Connaît-on vraiment Nathalie Sarraute ? Rarement citée comme référence par les jeunes lectrices ou lecteurs, est-elle bien lue encore aujourd’hui ? Ne souffre-t-elle pas d’être enrôlée sous une bannière qui ne rend pas justice à la variété sensible de son œuvre ? La biographie que lui consacre Ann Jefferson nous la révèle sous tous ses jours : son lent cheminement dans l’écriture, sa vie dans les langues, la vigueur de ses engagements. Grâce à une enquête approfondie et des archives passionnantes, elle nous la rend plus proche et rappelle l’ardente puissance des livres de cette femme-siècle.

Ann Jefferson, Nathalie Sarraute. Trad. de l’anglais par Pierre-Emmanuel Dauzat et Aude de Saint-Loup. Flammarion, coll. « Grandes biographies », 496 p., 26 €

Il n’est pas étonnant que ce soit une Anglaise, Ann Jefferson, longtemps professeure à l’université d’Oxford, qui ait écrit la première biographie substantielle de Nathalie Sarraute, dont les liens avec l’Angleterre ont été continus des années 1920 à sa mort, en 1999. Longtemps plus célébrée à l’étranger qu’en France, même si les années 1970-1990 l’ont largement consacrée dans son pays, Nathalie Sarraute est sans doute aujourd’hui mieux reçue au dehors. Tentons de comprendre pourquoi.

Elle est née dans la Russie tsariste en 1900, à Ivanovo, où elle a vécu jusqu’à l’âge de deux ans, moment où ses parents, des juifs laïcs, se sont séparés et où elle fit avec sa mère un long périple à travers l’Europe qui les a conduites à Genève, puis à Paris où elles se sont établies et où elle a vécu plusieurs années entre la France et la Russie, entre sa mère et son père. Enfance, le récit de 1982, tient l’équilibre entre les versions russe et française de son enfance, le balancement entre les langues. Car en 1905 la situation s’inverse : la mère retourne en Russie (à Saint-Pétersbourg) et le père, cible potentielle de l’antisémitisme et ayant un frère impliqué dans la révolution, décide de s’installer à Paris. À partir de 1909, Nathalie Sarraute se fixe à Paris chez son père, et ne voit quasiment plus sa mère jusqu’à l’âge adulte. De cette enfance entre les pays, les parents et les langues, lui est sans doute arrivée en partage cette inquiétude perpétuelle qui a marqué sa vie et dont elle a cherché au plus haut point à porter témoignage dans l’écriture.

Ses débuts entre les pays et les langues l’ont d’abord menée vers d’autres langues encore : l’anglais, qu’elle commence avec les nounous de sa demi-sœur Lily et qu’elle poursuit en passant deux ans en Angleterre entre 1919 et 1921, dont un à Oxford ; l’allemand qu’elle avait appris enfant en Suisse et dont elle poursuit l’apprentissage à Berlin en 1921-1922. Elle a toujours considéré que le français était sa langue maternelle et c’est naturellement dans cette langue qu’elle écrit ; mais le bilinguisme originel ainsi que la plongée dans l’anglais et l’allemand, non seulement ont été le détour lui permettant de commencer à écrire, mais la rendront sensible à la question des langues toute sa vie, comme en témoignent l’attention qu’elle a portée aux traductions de ses œuvres – pour lesquelles elle a eu d’abord les excellents Elmar Tophoven (également le traducteur de Beckett) pour l’allemand et Maria Jolas pour l’anglais – et la présence littérale et régulière des langues étrangères dans le texte de ses romans.

La biographie d’Ann Jefferson rend très bien compte de l’importance de ces déplacements et est d’un apport substantiel dans trois domaines au moins. Le premier consiste à faire de Sarraute une écrivaine-monde : cela n’apparaît pas seulement dans sa relation précoce aux langues étrangères, mais dans sa mobilité et son goût du dépaysement. Si elle voyage parfois pour des motifs touristiques, notamment lorsqu’elle va en vacances en Grèce, aux Baléares ou en Espagne, elle est surtout mue par son désir de découvrir d’autres façons de vivre, comme en témoignent ses séjours à Cuba, en Israël ou au Maroc. Elle en revient chaque fois avec un discours sur les régimes politiques et sur toutes les alternatives offertes à l’existence (la fascinent en particulier la Cuba de Castro et les Kibboutzim d’Israël dont elle brosse un tableau idéal, celui d’une égalité des conditions et d’un accès à la culture qu’elle considère comme exceptionnels). À partir des années 1960, elle est invitée un peu partout dans le monde pour des tournées de conférences et de lectures sur son œuvre, qu’elle accomplit avec la meilleure grâce du monde, comme le montrent ses lettres à Raymond Sarraute publiées l’année dernière aux éditions Gallimard. Ce goût de l’ailleurs, équilibré par une vraie constance familiale et un environnement rassurant entre l’appartement de Paris et la maison de Chérence, dans le Val-d’Oise, achetée en 1949, accompagne un engagement politique dont Ann Jefferson donne pour la première fois toute la mesure. Dissimulé en partie par Sarraute qui ne voulait pas que l’on interprète son travail par des données extérieures à lui, il est pourtant très important, des luttes féministes dès les années 1920-1930 à la Résistance au début de la Seconde Guerre, au soutien actif par le biais de l’Union des écrivains à la révolution de 1968, en passant par la signature du Manifeste des 121 pour le droit à l’insoumission pendant la guerre d’Algérie.

Ce qu’apportent les archives et la correspondance à la biographie tient aussi à ce qu’elles révèlent de la relation certes discrète mais profonde de Nathalie Sarraute à la Russie puis à l’URSS. Ann Jefferson relit les souvenirs d’Enfance à la lumière des informations découvertes dans le cadre de son travail, et les premiers chapitres inscrivent des données précieuses pour réfléchir aux formes de reconfiguration mémorielle par l’œuvre littéraire. Le voyage en Union soviétique de 1936 puis celui de 1956, facilité par le climat de dégel qui a suivi la mort de Staline, précèdent celui de 1961 où elle fréquente l’Union des écrivains soviétiques et se lie avec Ilya Ehrenbourg et Victor Nekrassov. Elle porte à ce moment-là un jugement plutôt favorable sur l’URSS, mais il se dégrade par la suite lorsque la politique culturelle répressive et un regain d’antisémitisme s’y font jour. Elle s’y rend une dernière fois en 1990, date où elle va revoir sa maison natale d’Ivanovo. Elle y est accueillie comme l’écrivain le plus célèbre de la ville.

La période de la guerre et de la clandestinité revêt, au cœur de la vie et du livre, une dimension particulièrement cruciale grâce au récit très minutieux qu’en donne Ann Jefferson. On y apprend les risques qu’elle prend (en allant d’elle-même se déclarer comme juive en compagnie de son père), ainsi que son mari, qui se retrouve interné à Drancy pendant plusieurs mois. Les divers abris qu’elle trouve pendant la guerre, à Janvry, à Parmain, à Paris, se révèlent à un moment ou à un autre risqués et elle doit en changer tant la peur justifiée de la dénonciation est concrète. « Par son expérience familiale, son statut d’émigrée russe, son inscription au barreau en tant que femme, la privation du droit de vote et son invisibilité dans le monde de l’édition parisienne, Nathalie ne savait que trop bien ce que voulait dire être un “corps étranger”. Les ordonnances antisémites inscrivirent ce statut dans la loi. »

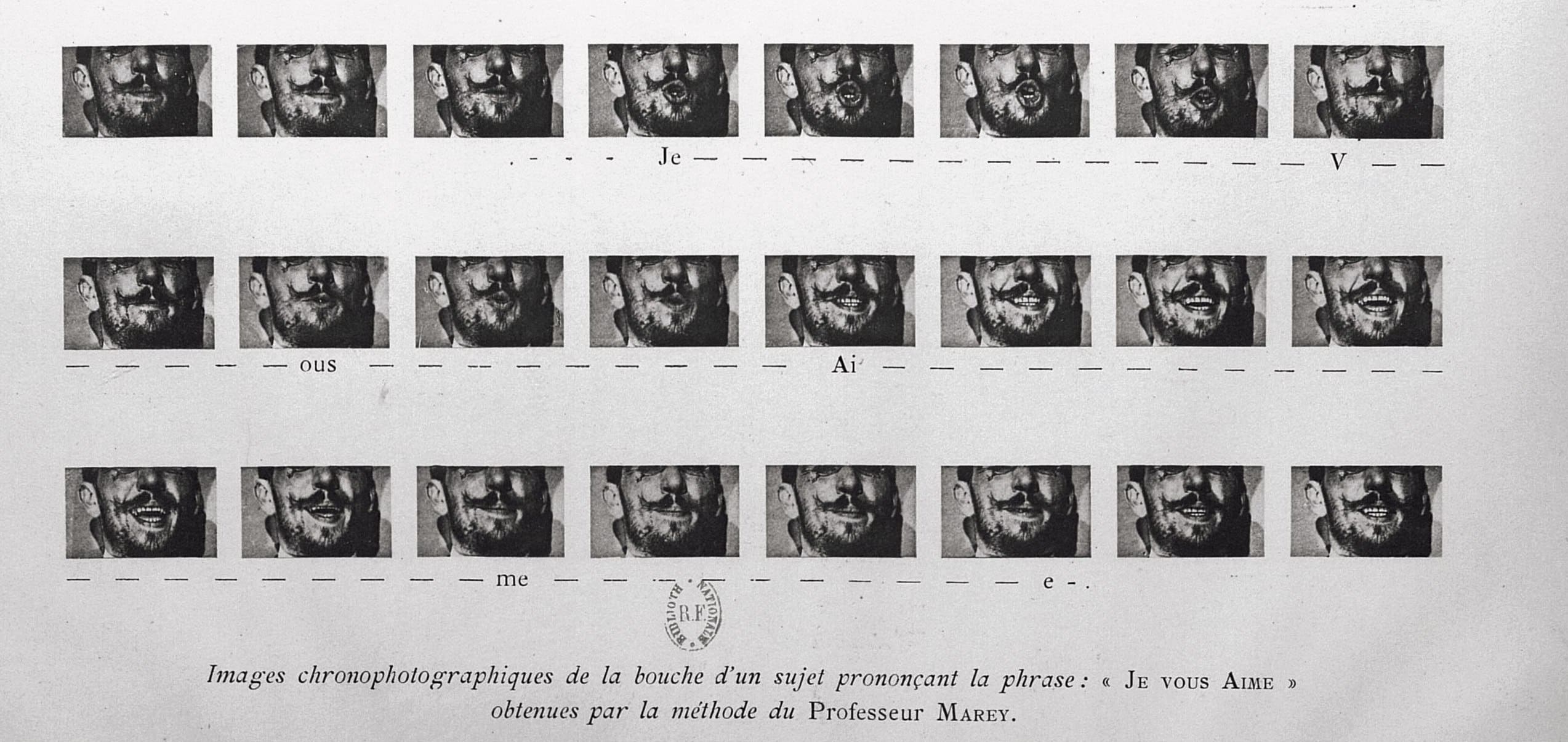

Nathalie Sarraute vers 1960, par Gisèle Freund © Paris Bibliothèques

Par la suite, le développement de son œuvre littéraire – en 1939, elle n’avait publié que Tropismes – explorera sans relâche et dans tous les sens cette idée de « corps étranger ». Attentive aux moindres soubresauts de la vie intérieure, à tout ce qui inquiète ou qui fait mal, aux répercussions les plus souterraines d’un événement de langage ou d’attitude parfois minime, mais aux conséquences nombreuses, elle va ouvrir l’écriture à des terrains encore inexplorés. Elle retrouve Sartre (brièvement rencontré dans l’épisode de la Résistance) après la guerre et il préface Portrait d’un inconnu. Le différend avec Beauvoir se fait vite jour, ce dont Les mandarins d’un côté et Le planétarium de l’autre portent la trace, dans les portraits transparents et assez peu généreux qu’elles font l’une de l’autre. C’est à partir de la publication de ce roman, le deuxième aux éditions Gallimard, en 1959, que Sarraute commence à acquérir une réputation comme écrivaine, en France et à l’étranger (elle recevra le Prix international des éditeurs en 1964 pour Les fruits d’or, après Beckett, Borges, Uwe Johnson et Carlo Emilio Gadda).

La biographie d’Ann Jefferson est attentive à la variété des formes explorées par Nathalie Sarraute pour expérimenter les mouvements du langage dans l’intériorité, les multiples façons dont les mots vivent et dont ils peuvent blesser. C’est une œuvre exigeante mais, pour peu qu’on s’y plonge, qui a une puissance de révélation de l’inaperçu capable de toucher tout le monde. Le passage au théâtre, alors qu’elle était contrainte par cette forme de faire passer le dedans au dehors, lui a donné un public qu’elle n’avait pas auparavant. Grâce au travail avec Claude Régy, entre autres, mais aussi avec Jacques Lassalle ou avec Simone Benmussa, elle a expérimenté cette extériorisation des voix de l’intériorité sans cesser d’innover. En lisant son parcours, on regrette évidemment cette époque où la nouveauté littéraire était considérée comme accessible à tous. Et sans doute l’était-elle ! On regrette une époque où un réalisateur radiophonique pouvait dire à un auteur, comme le fit Werner Spies à Nathalie Sarraute : « Faites-le aussi moderne et difficile que vous le voulez. Cela ne nous dérange pas – au contraire ! ».

La biographie d’Ann Jefferson est aussi très documentée sur les amitiés de Nathalie Sarraute, souvent houleuses étant donné le tempérament angoissé de l’autrice dont le besoin de réconfort et de reconnaissance semble impossible à rassasier. Il est intéressant de la trouver en compagnie des femmes, Mary McCarthy, Hannah Arendt, Monique Wittig, Christine Brooke-Rose, Françoise d’Eaubonne, Marguerite Duras, sans oublier les amies de toujours, Assia Minor, Lena Liber, Nadia du Bouchet, Maria Jolas… On la voit évoluer dans un univers féminin fort peu représenté habituellement dans l’histoire littéraire et intellectuelle du XXe siècle et qui donne du corps à son propre engagement féministe. Si la biographe est parfois un peu silencieuse sur le champ littéraire parisien (elle laisse assez peu de place à la réception de l’œuvre en France et on s’étonne en particulier de la quasi-absence de Maurice Nadeau, pourtant si important pour la faire connaître), elle compense largement ce silence relatif par la parole donnée aux voix moindres, celles des femmes, celles des exilés politiques grecs à Paris en 1945 par exemple, ou encore celles des nombreux émigrés russes, en France ou aux États-Unis. Morte en 1999, Nathalie Sarraute a vécu un siècle, et elle représente aussi ce siècle, dans son indignité et ses persécutions (qu’elle a subies sans en parler souvent car elle n’en avait pas souffert autant que d’autres), mais aussi dans les puissances issues de l’exil et de toutes les figures de la déterritorialisation. Sachons écouter ces corps étrangers dans la langue et retenons de son œuvre l’appel qu’elle lance à l’inconnu dans des formes qui restent, vingt ans après sa mort, vives et neuves.