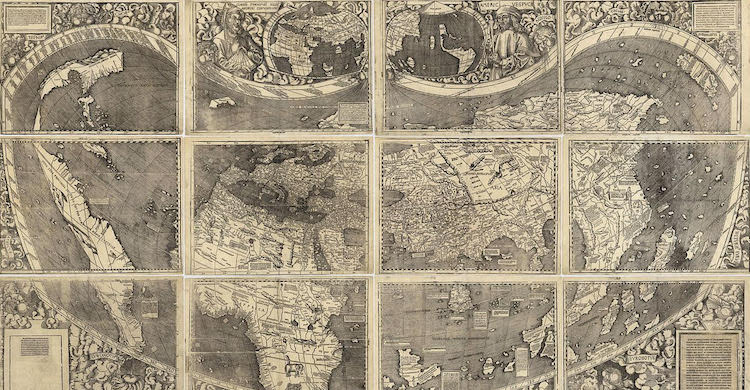

La Renaissance, ou, comme il est convenu de l’appeler aujourd’hui, la première modernité, bouleverse les limites du monde connu. En 1507 apparaît pour la première fois sur le planisphère de deux moines lorrains le nom « America ». Autant qu’une exploration géographique, l’aventure au loin dessine un paysage mental saisissant à la frontière entre soi et l’autre, ainsi que la raconte un recueil de récits intitulé Voyageurs de la Renaissance.

Voyageurs de la Renaissance. Édition de Grégoire Holz, Jean-Claude Laborie et Frank Lestringant. Gallimard, coll. « Folio classique », 576 p., 10,80 €

Plutôt que de suivre l’ordre chronologique des découvertes, les éditeurs du recueil Voyageurs de la Renaissance ont choisi de procéder par zones. « La marche turque » ouvre le volume avec Léon l’Africain en 1554. « La route des Indes » nous entraîne sur les traces de Magellan, de Vasco de Gama, d’Álvarez et des frères Parmentier. « Le nouveau monde » se divise en cinq, celui encore anonyme de Colomb, le Mexique de Cortés, le Canada de Jacques Cartier, le Brésil vu par le franciscain André Thévet, le mercenaire Hans Staden, le jésuite Vicente Rodriguez, et finit par l’aventure des huguenots en Floride. Chaque extrait est précédé d’une courte notice biographique, complétée par des notes érudites en fin de volume.

Qu’est-ce qui poussait ces hommes-là à mettre leurs récits sur papier, c’est la question que pose dans la préface Frank Lestringant. Et que rapportent-ils qui mérite d’être partagé ? D’abord des informations pratiques, sur les routes maritimes et leurs écueils, les ressources naturelles, la faune et la flore, les populations hostiles ou accueillantes. Leurs objectifs mêlent les richesses matérielles avec les âmes à conduire vers la foi chrétienne, les clefs d’un nouvel empire, l’étude anthropologique, le pèlerinage expiatoire. À chaque voyageur un itinéraire distinct, qui contient en germe la matière de plusieurs romans pieux, initiatiques, picaresques… Nombre d’expéditions finissent en tragédie, décimées par les tempêtes, le scorbut, les guerres, ou l’incompétence de leurs chefs.

« Universalis Cosmographia », planisphere de Martin Waldseemüller (1507)

Les récits se croisent et se répètent, sur une gamme d’émotions qui va de l’horreur devant le monstrueux nouveau à l’émerveillement de sa beauté. La forme des récits varie, journaux de bord anonymes, routiers précis comme l’Esmeraldo de Pereira, chronique composée par Zurara à la gloire d’Henri le Navigateur, rapport de mission du jésuite François Xavier, missives d’Hernán Cortés à Charles Quint, lettre d’un colon normand à son père. Le choix des 42 extraits sélectionnés, s’il est représentatif de l’ample diversité des esprits voyageurs, ne donne qu’une idée approximative de leurs priorités, ou du poids relatif de ces pages dans des ouvrages plus amples. Ainsi, aux Philippines, quand Antonio Pigafetta demande à ses hôtes les noms de différents objets qu’il a pris avec lui « pour cet effet », ils sont surpris comme nous de les lui voir écrire. Pour en savoir plus sur ses travaux de linguiste, il faudra feuilleter les quelque 500 pages de son Premier Voyage autour du monde.

Les voyageurs notent tout ce qui se voit à l’œil nu, à commencer par la nudité des indigènes, leurs ornements, armes, coutumes insolites, mais s’intéressent peu à leurs mythes ou à leur organisation sociale : aux divers coins du globe, ces peuples exposent leurs « parties honteuses » en toute innocence, ils n’ont pas de chefs ni de lois, ni de foi identifiable, à moins qu’ils ne vivent dans l’erreur et l’idolâtrie. Plusieurs narrateurs prient Leurs Altesses respectives de les convertir d’urgence, soit parce qu’ils sont déjà presque chrétiens sans le savoir, soit pour corriger leurs mauvaises mœurs. La pratique des sacrifices humains chez les Aztèques sert d’argument à Cortés pour justifier la conquête espagnole : leurs grandes idoles sont pétries de sang humain arraché à des poitrines vivantes.

Ces sauvages inspirent curiosité ou dégoût, parfois sympathie et parfois, rarement, admiration. Au plus ambigu, Cortés est ébloui par la magnificence de Tenochtitlan, par la politesse et l’aménité, n’était leur barbarie, des sujets de Moctezuma, tandis qu’un rare survivant de l’expédition, Diaz del Castillo, raconte avec quels égards et quel faste ils ont été accueillis. Léon l’Africain passe en revue, non sans un rien de condescendance, les richesses culturelles de Fès, poètes, devineurs, enchanteurs, écoles… et femmes parfumées. Au Japon, François Xavier tente en professionnel de saisir la complexité du système religieux, mais pour lui aucun doute : « Ces bonzes enseignent des tromperies telles que ça fait pitié de les écrire. »

Les missions peuvent être prétexte à un rapprochement diplomatique et à l’ouverture de négociations commerciales. Après la chute de Constantinople, qui a ébranlé toute l’Europe, la France veut se réconcilier avec Soliman. Pierre Belon part dans la suite de l’ambassadeur français auprès des autorités turques pour étudier les vestiges et les singularités du Caire. Il y croise Guillaume Postel, grand admirateur de l’ordre moral et militaire ottoman, qui rejette « le commun récit de la cruauté des Turcs » : ils ne sont ni meilleurs ni pires que les chrétiens, seulement plus ou moins instruits qu’eux. Nicolas de Nicolay, le géographe du roi, rapporte dans ses bagages l’orientalisme du sérail et des bains turcs où pas un poil du corps n’est négligé. Les bains étant la seule sortie autorisée aux femmes par « l’impérieuse rudesse » de leurs époux, sous couleur de s’y rendre « elles se transportent ailleurs où bon leur semble, pour accomplir leurs voluptés ». Une génération plus tard, Jean Palerne revisite les hauts lieux de l’histoire sacrée sur les traces du croisé Godefroy de Bouillon.

Après avoir cité des exemples de la cruauté des Brésiliens, Jean de Léry rappelle cependant qu’« il s’en fait bien d’autres ailleurs » et décrit les horribles massacres commis dans l’histoire ancienne et récente des peuples civilisés. D’une anse à l’autre, l’accueil peut tourner de l’échange de cadeaux à la tuerie, sans qu’on sache toujours qui est l’agresseur. Des prisonniers promis à la marmite s’entendent dire qu’ils paient pour ceux qu’ils ont tués. Les clés d’interprétation manquent aux visiteurs pour savoir ce qui rend les autochtones amicaux ou hostiles. Le malentendu peut atteindre des sommets. Un marin de Vasco de Gama prend Calicot pour une ville chrétienne, suit ses guides dans une « église », où on lui montre « une petite image dont ils disaient qu’elle était de Notre-Dame », et « beaucoup, beaucoup d’autres saints » peints sur les murs, aux dents si grandes qu’elles leur sortaient de la bouche, armés chacun de « quatre ou cinq bras ». Impossible de dire si ce syncrétisme est le symptôme de la naïveté des uns, de la politesse ou de l’ironie des autres. Lorsqu’ils sont reçus à dîner par le roi du pays, leur capitaine explique que les rois de Portugal savaient trouver dans cette région « des rois chrétiens comme eux », et ne viennent pas en quête d’or ou d’argent, qu’ils possèdent eux-mêmes en abondance. Mais, à Vera Cruz, Vaz de Caminho, écrivain de l’expédition Cabral, a cette phrase révélatrice quand leur hôte indigène désigne « la terre et puis les perles et le collier du commandant, semblant dire qu’ils donneraient de l’or en échange. C’est là ce que nous comprenions car tel était notre désir ». Hors de question en tout cas de lui faire don du collier si c’était cela qu’il voulait. On distribue des croix à la ronde, et tous les habitants écoutent la messe avec une grande dévotion, imitant chaque geste des fidèles. Selon lui, « il ne manque rien d’autre à ces gens, pour être tout à fait chrétiens, que de nous comprendre ». Si on leur envoie quelqu’un qui demeure plus longtemps, accompagné d’un prêtre pour les baptiser, « ils seront tous façonnés selon les désirs de Votre Altesse ».

Pour Laborie, les grandes découvertes prennent le relais des croisades. Les motivations royales de l’expédition en Guinée « pourraient s’appliquer à bon nombre de voyageurs contemporains, mêlant à la fois religion, commerce, désir de connaissance et conscience d’un destin à accomplir afin d’agrandir la communauté des chrétiens et l’empire portugais ». Au Congo, Duarte Lopes trouve aux Anziques de telles qualités morales que, s’ils étaient chrétiens, ils « seraient, par la parole et par l’exemple, des témoins de notre foi devant les païens ». Il note cependant leur « réel mépris de la vie », sans porter de jugement sur le fait qu’au lieu de manger leurs ennemis comme la plupart des cannibales ordinaires « ils mangent aussi bien leurs amis, leurs vassaux, leurs parents, ce qui est une pratique dont on n’a pas d’autre exemple ».

Ces témoignages sont-ils fiables ? Plus ou moins. Les plus bruts sont souvent réécrits par des lettrés. André Thévet a réellement voyagé, précise Lestringant, mais il s’est approprié des témoignages anonymes de truchements, qui serviront aux travaux de Claude Lévi-Strauss. À l’origine de la légende tenace des géants patagoniens, le journal de Pigafetta décrit un homme « si grand que notre tête touchait à peine sa ceinture ». Il apprend à dire le nom de Jésus, l’oraison dominicale, et on le baptise Jean. Le capitaine attire par des cadeaux deux de ses camarades pour les ramener en Occident et les fait entraver. Pris au piège, ils hurlent de fureur et appellent à l’aide Setebos, le démon qu’invoquera Caliban dans La Tempête.

Les préjugés vont bon train. Varthema, qui rapporte les combats de coq chez les Birmans, leurs étranges coutumes sexuelles et la crémation des veuves, pense que la femme sacrifiée ne se soucie pas de mourir car elle pense aller tout droit au ciel. Les fantasmes sur « une Inde érotique et mortifère » commencent là, note Holz. À Goa, pour le Hollandais van Linschoten, tout incite à la luxure, les épices, les arômes, l’« énorme lascivité, qui se déborde en mélanges incestueux » et la jalousie de maris qui « en l’ardeur de leur colère, tuent leur femme » car « il y en a peu de mariées qui gardent la chasteté conjugale ». Il arrive assez souvent aussi qu’elles empoisonnent leur mari.

Jacques Cartier montre beaucoup moins d’ardeur que les voyageurs portugais ou espagnols quand il découvre le Canada. Les extraits ne disent rien de ses grands desseins, seulement qu’il apprécie peu les coutumes locales, jeux de hasard, bordels, tabagie, pas plus que la consommation de chair et de poisson crus fumés. C’est Marc Lescarbot qui nous apprend que Cartier faisait sonner la trompette à chaque heure, histoire de ne pas donner prise à l’ennemi, en l’occurrence « nos Sauvages », comparés à grand renfort d’érudition aux anciennes tribus gauloises ou allemandes.

Sebastian Münster, Cosmographia (1588)

Face à la construction méthodique des empires espagnol et portugais, les Français font figure de corsaires amateurs, mandatés sans grande conviction par des souverains indécis. La dernière partie du recueil raconte la triste fin de la colonie de Floride, massacrée sur ordre du roi d’Espagne. À noter la place réduite accordée dans le recueil à l’Angleterre, qui a pourtant nommé la Virginie en hommage à sa souveraine et ne cesse de harceler les colons espagnols. Or elle a aussi ses pirates et ses investisseurs dans le commerce triangulaire, dont la reine Elizabeth, et des aventuriers comme John Hawkins, des écrivains comme Thomas Lodge qui rapporte un roman, A Margarite of America, de l’expédition désastreuse de Cavendish au Brésil. Lequel Cavendish écrivait à propos de son passage sur les côtes de la Nouvelle-Espagne : « Tous les villages et les villes où j’ai abordé, je les ai brûlés et pillés [1] ». Seul récit anglais du recueil, celui d’Anthony Knivet, membre de l’équipage de Cavendish, qui décrit les terribles épreuves vécues en mer et le pillage de Santos.

La flotte anglaise se constitue trop tard pour participer à la grande affaire du siècle, le partage du Nouveau Monde entre les deux premières puissances coloniales. Les découvertes des navigateurs serviront dans les négociations sur la ligne de division de l’Atlantique au traité de Tordesillas, puis à celui de Saragosse qui déplace le méridien de référence au profit du Portugal. Les autres puissances maritimes européennes se voient refuser tout droit sur ces terres, au grand dam de François Ier qui demandera quelle clause du testament d’Adam l’a exclu du partage du monde, et financera l’expédition de Jacques Cartier.

La fameuse lettre de Christophe Colomb adressée au chancelier et au trésorier d’Aragon a circulé en traduction dans toute l’Europe, diffusée par la Couronne espagnole pour attester de ses droits sur les terres nouvelles. Laborie trouve sa vision « toute entière occupée par sa propre personne, son regard et son action ». Il y aurait bien d’autres reproches à lui faire, si l’on en juge par les polémiques actuelles autour des célébrations de Columbus Day aux États-Unis. L’extrait décrit des insulaires très craintifs, mais qui, une fois rassurés, « sont à tel point dépourvus d’artifice et si généreux de ce qu’ils possèdent que nul le croirait à moins de l’avoir vu », Colomb les prend sous sa protection, interdit qu’on échange leur or contre des objets misérables et leur fait donner mille bonnes choses qu’il avait apportées « afin qu’ils en prissent amour de nous ». Ce sont des hommes « de très subtil entendement », excellents navigateurs, et monogames, qualités dont il espère qu’elles détermineront « Leurs Altesses à entreprendre leur conversion à notre sainte foi, ce à quoi ils sont fort disposés ». Son journal de bord, repris dans le témoignage de Las Casas [2], racontait une tout autre histoire, comme cette phrase souvent citée sur les Arawak : « Ils feraient de très bons serviteurs. Avec cinquante hommes nous pourrions tous les subjuguer et leur faire faire ce que nous voulons. » Cinquante ans plus tard, la controverse de Valladolid conclura que les Amérindiens ont une âme et ne doivent pas être tenus en esclavage mais convertis. Il faudra se contenter des Noirs.

Dans le dernier extrait du recueil, le jésuite José de Acosta propose une classification des peuples indiens selon le degré de persuasion requis pour les maintenir sur le droit chemin. À tous, jusqu’aux plus proches des bêtes, il faut donner une instruction humaine, user de la force pour qu’ils abandonnent leurs forêts et « entrent, même si c’est par la contrainte, au Royaume des cieux ». Ces récits, présentés en quatrième de couverture comme « les textes fondateurs des grandes découvertes et de l’âge moderne », ont de quoi nourrir l’image qui tend à s’imposer aujourd’hui d’une modernité occidentale aussi arrogante que cruelle, et follement naïve.

-

Last Voyages : Cavendish, Hudson, Ralegh, the Original Narratives, ed. Philip Edwards, Oxford, Clarendon Press, 1988, p. 50.

-

Bartolomé de Las Casas, Brevisima relación de la destrucción de las Indias, 1552 (Madrid, Castalia, 1999).