Avec Points de non-retour (Thiaroye), Alexandra Badea amorce une trilogie consacrée aux « coins d’ombre » de l’Histoire française. Elle met elle-même en scène une pièce complexe, qui associe politique et intime. Elle enquête, au fil de trois générations, sur un événement occulté.

Points de non-retour (Thiaroye), de et par Alexandra Badea. La Colline jusqu’au 14 octobre. Tournée jusqu’au 30 novembre.

Alexandra Badea, née en Roumanie, vit en France depuis 2003. Ayant déjà choisi comme langue d’écriture celle de son pays d’adoption, elle a demandé sa naturalisation. Elle a beaucoup repensé à une phrase prononcée par l’officier d’état civil, lors de la cérémonie en 2014 : « À partir de ce moment vous devez assumer l’histoire de ce pays avec ses moments de grandeur et ses coins d’ombre. » Elle a ainsi projeté une trilogie intitulée Points de non-retour. Le deuxième volet est déjà programmé en novembre 2019, à la Colline, sous le titre Quais de Seine, consacré à la répression sanglante à Paris, le 16 octobre 1961, d’une manifestation d’Algériens. Le premier porte sur un événement plus ancien, encore largement ignoré en France, associé au nom de Thiaroye, un camp militaire près de Dakar.

Pendant la seconde guerre mondiale, des tirailleurs sénégalais, venus en fait de différents pays d’Afrique, mobilisés pour défendre la France, faits prisonniers par les Allemands, sont restés sur le territoire occupé dans des Frontstalags. Fin 1944, rapatriés, ils débarquent à Dakar. Regroupés dans le camp de Thiaroye, ils réclament vainement la solde de captivité promise, que l’administration coloniale refuse de leur donner. Le 1er décembre 1944, au matin, les hommes sont rassemblés devant les baraques du camp et l’armée tire, officiellement pour réprimer une mutinerie. Des chercheurs, en particulier Armelle Mabon, après consultation d’une partie des archives, contestent cette version et le nombre de soixante-dix victimes ; aujourd’hui ils demandent l’ouverture de toutes les archives. Les familles réclament l’exhumation des corps, jetés dans des fosses communes, le procès en révision des trente-quatre condamnés pour rébellion, l’octroi de la mention « Mort pour la France » et le remboursement des sommes dues. Un documentaire radio réalisé par Nedjma Bouakra est un moment cité dans le spectacle. La fiction le transpose en une émission laissée inachevée par la disparition de son auteur, décisive dans la conduite de l’intrigue.

© Simon Gosselin

Le texte est publié par l’Arche, comme les autres pièces d’Alexandra Badea, ainsi que son premier roman, Zone d’amour prioritaire. Il est accompagné d’un rappel historique et d’une longue citation du discours prononcé par François Hollande, le 1er décembre 2014, à Thiaroye : « Les événements qui ont eu lieu ici, en décembre 1944, sont tout simplement épouvantables, insupportables. » La liste des personnages précise la temporalité : années 70 pour Nina et Amar, années 2000 pour Biram, leur fils, Nina et Régis. Les quarante-trois scènes font alterner dialogues, monologues, conversations téléphoniques, à trente ans de distance, jusqu’à ce que les voix longtemps séparées se rejoignent à l’époque contemporaine. Dans les années 70, les échanges du couple, formé par Nina et Amar, se font le plus souvent en brèves répliques. Dans les années 2000, les prises de parole deviennent plus longues : elles découvrent progressivement le secret enfoui, elles interrogent la culpabilité. Alexandra Badea ne craint pas de pratiquer ce qu’Antoine Vitez appelait « le théâtre des idées », de prendre le temps de développer les points de vue contradictoires.

Dans les année 70, Amar, né au Sénégal, et Nina, en Moldavie, tentent de vivre leur amour en France. Mais lui reste hanté par la disparition de son père, par la recherche de son histoire. Elle a connu aussi une vie perturbée qu’elle résume ainsi : « Quelque part dans un pays oublié par l’Histoire, un Juif a élevé l’enfant d’un Allemand. » Mais elle a fait un choix différent, inspiré par celui qu’elle considère comme son véritable père, rescapé de l’extermination, permis par la vision fugitive d’un habitant de Francfort, son géniteur : « Toute une vie on essaie de comprendre ce qu’on a fait de nous : la société, nos parents, nos amours…Et enfin, un jour, on se demande ce qu’on peut faire à partir de ce qu’on nous a fait. » Leur fils, Biram, devenu adulte, refuse obstinément de s’intéresser au passé, jusqu’à la rencontre cruciale avec Nora, puis Régis. Les trois personnages vivent des existences parallèles, sans se connaître. La journaliste Nora tient à terminer l’émission sur Thiaroye, laissée inachevée à la mort d’un ami, peut-être suicidé. Régis, professeur de français dans « un lycée difficile », accompagne son grand-père à l’agonie, abandonné par le reste de la famille ; après sa mort, il découvre des cahiers, la confession de sa participation au massacre de Thiaroye. L’émission de Nora, achevée grâce à ses recherches, à la rencontre du vieil Amar, permet à Régis de faire la connaissance de Biram, d’aller avec lui au Sénégal, d’accomplir une cérémonie funéraire, un rite de réconciliation entre les deux grands-pères.

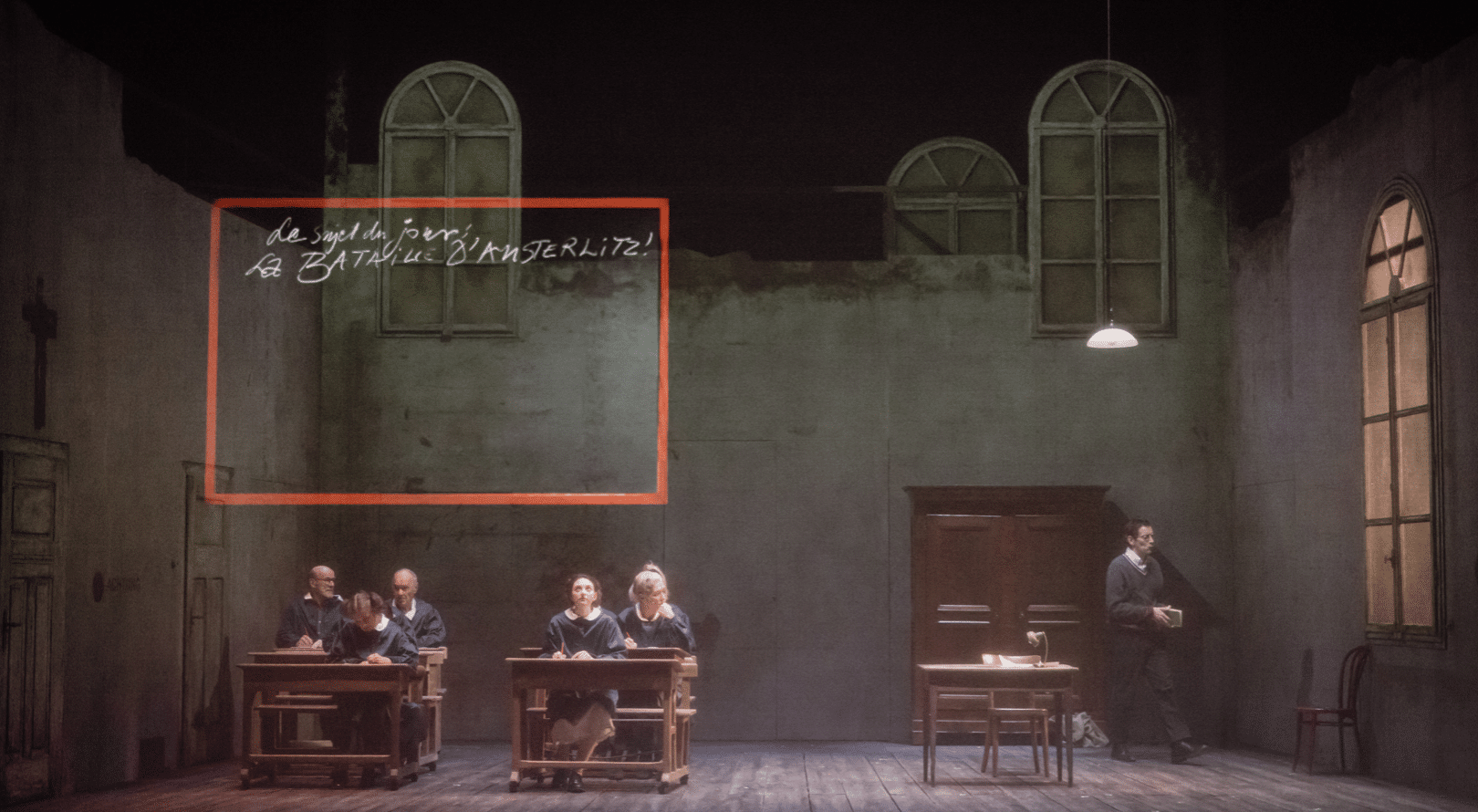

La dramaturgie d’Alexandra Badea est toujours complexe, dans Pulvérisés comme dans À la trace. Elle correspond à une pensée elle-même complexe qui refuse, ici, toute approche simplificatrice d’un travail de mémoire, d’une transmission de la culpabilité de génération en génération. Elle aurait peut-être gagné à l’apport d’un regard extérieur, celui d’un metteur en scène plus conscient que l’auteure d’éventuelles difficultés d’entrée dans la représentation. Alexandra Badea a choisi de monter elle-même son texte. Elle a réuni une belle distribution venue de différents pays : Amine Adjina, Franco-algérien (Biram), Madalina Constantin, Roumaine (Nina), Thierry Raynaud, Français (Régis), Kader Lassina Touré, Franco-Ivoirien (Amar), Sophie Verbeeck, franco-Belge (Nora). Présente sur le plateau, elle écrit des phrases sur son ordinateur, projetées en direct sur un écran. Mais aux précisions temporelles données au lecteur du texte, elle a préféré l’apport de vidéos : un décor champêtre, cadre du bonheur perdu pour Amar et Nina, puis de l’apparition d’un tirailleur sénégalais, chéchia rouge sur la tête, une grande ville contemporaine, image de la solitude urbaine pour Nora, le paysage maritime vu par Régis au chevet de son grand-père, évoqué dans les didascalies. Celles-ci précisent aussi des situations : Biram dans une boîte de nuit ou son réveil aux côtés d’une femme immédiatement rejetée, Régis près du corps à l’agonie. L’absence d’équivalents à la représentation laisse souvent les interprètes seuls en scène, livrés à leurs soliloques, dans un contexte difficilement identifiable. Mais ces quelques réserves sur la mise en scène ne doivent en rien entamer l’intérêt pour une pièce passionnante, nouvelle étape d’un itinéraire remarquable.