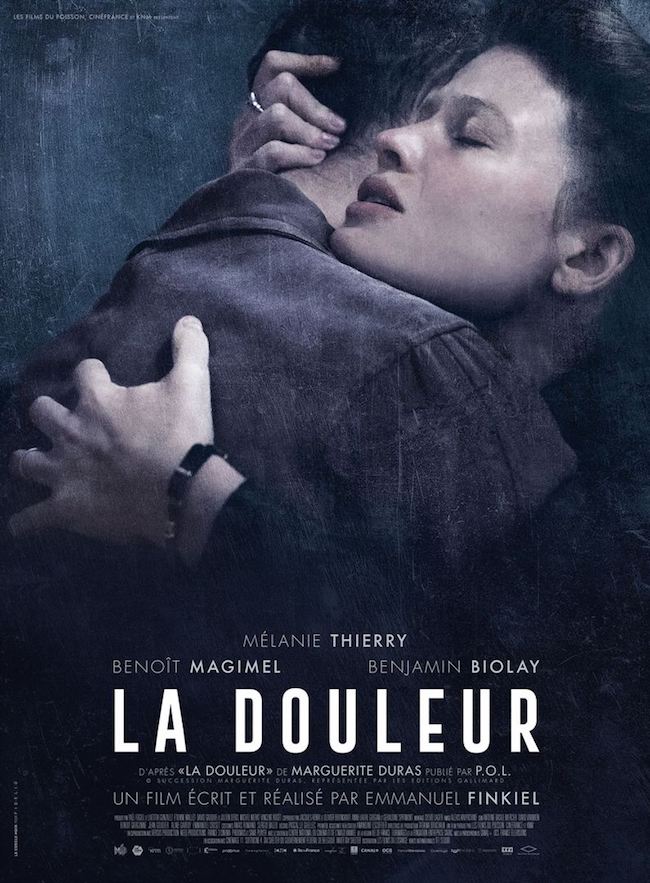

Films d’époque, La douleur et Pentagon Papers se situent chacun à un tournant de l’Histoire moderne (la Libération en France et la guerre du Vietnam aux États-Unis) et, si la guerre est leur arrière-plan commun, une femme, personnage autant qu’actrice (Mélanie Thierry dans l’un, Meryl Streep dans l’autre), occupe le devant de la scène. Au-delà, l’écriture rapproche les deux films d’Emmanuel Finkiel et de Steven Spielberg, et il s’agit de censure et de mots que l’on décide de publier alors que leur sens les a longtemps condamnés au secret (sécurité de l’État pour le rapport McNamara, pudeur de l’intime pour le texte de Duras).

Emmanuel Finkiel, La douleur

Steven Spielberg, Pentagon Papers

Un face-à-face, entre Finkiel, cinq films en quinze ans, et Spielberg, trente films et quasiment autant de victoire au box-office. Confrontation inégale ? Pas sûr, car dans la catégorie « auteur » Finkiel tient la route : ancien assistant de Godard, réalisateur d’un très beau premier film (Le voyage), il adapte ici La douleur, texte de Marguerite Duras.

L’Américain, sitôt le gong du générique donné, se jette dans le match comme un forcené. Un carton Vietnam 1966, un plan de rambos se peinturlurant le visage, et une embuscade en pleine nuit dans la jungle vietnamienne dont la violence et la vitesse permettent de constater in situ que les G. I. sont dans un sacré bourbier. Ça tombe bien, c’est ce que semble conclure dans le plan suivant le type qui tape son rapport, et c’est aussi ce qu’il explique dans l’avion du retour à deux huiles du Pentagone sorties d’un film de Billy Wilder. Un carton plus tard, on change d’époque, nous voilà en 1971 et nous découvrons Meryl Streep en Kay, grand-mère qui essaye pitoyablement de convaincre un Fritz insignifiant du bien-fondé de l’entrée en bourse de son journal, le Washington Post. Coup de théâtre, Kay répétait ce qu’elle va dire au conseil d’administration. Ruse de mise en scène très lubitschienne pour nous faire passer l’information de la capitalisation boursière du Post et instaurer d’emblée les registres sur lesquels va jouer le film : le privé et le public, l’oral et l’écrit, la vérité et le mensonge, ainsi qu’un ton auquel on ne s’attendait pas : la comédie. Un début de film étonnant, non par la puissance des coups, finalement déjà vus, mais plutôt par la précision et la vitesse avec lesquelles l’Américain les enchaine, bien décidé à imposer son rythme.

Meryl Streep et Tom Hanks dans « Pentagon Papers », de Steven Spielberg

De son côté, Finkiel entame son film par un round d’observation ; il nous présente son actrice, son visage, sa voix en off, et sa cigarette. C’est Mélanie Thierry qui va jouer Marguerite, parler comme Duras et fumer autant qu’elles deux. Très gros plan en longues focales qui isolent le visage dans le flou d’une absence de profondeur de champ, l’esthétique marquée des cadres qui va gouverner le film est tout de suite mise en place. À sa fenêtre qui donne sur un Paris libéré, Marguerite attend son mari arrêté et déporté pour faits de résistance. Il arrive justement, mais il se pourrait bien que tout cela ne soit que mental…

On a vu meilleur début de film mais on se laisse porter par cette esthétique flottante, d’autant que, à la faveur d’un raccord regard par la fenêtre, Marguerite se dédouble et Duras observe son personnage marcher dans la rue d’un Paris occupé. Flash-back donc, ce que précise une incrustation (nécessaire ?) : Paris 1944. Nous voilà à la Kommandantur et elle est plutôt crédible : grande salle vide où trônent la croix gammée et le portrait de Hitler. Plus froide que celle de Truffaut dans Le dernier métro, pas aussi kafkaïenne que celle de Monsieur Klein, moins effrayante que celle de L’armée des ombres, on n’y est pas à l’aise pour autant, et l’apparition de Benoît Magimel en collaborateur qui vient de passer à tabac une jeune femme nous fige.

Pourtant, les choses se gâtent assez vite, notamment parce que ce commissaire collabo vient dire à Marguerite de l’attendre et que celle-ci s’en va. Peut-elle vraiment n’en faire qu’à sa tête dans cette situation ? Le punch de Finkiel en matière fictionnelle laisse tout à coup dubitatif. Peu à peu, les doutes se portent sur les reconstitutions, la crédibilité de ces Français collabos dans le restaurant, les costumes trop propres des prisonniers. Comme si Finkiel lui-même n’était pas à l’aise avec sa reconstitution de l’époque.

Benjamin Biolay et Mélanie Thierry dans « La douleur », d’Emmanuel Finkiel

Le budget du film de Spielberg étant vingt fois supérieur à celui de Finkiel, leur liberté d’action n’est pas la même quand il s’agit de cadrer une reconstitution et certainement que les flous de Finkiel sont une solution technique élégante pour cacher sa misère financière. Mais prenons deux séquences comparables : les résistants dans le salon d’un appartement et les journalistes en train de reconstituer l’ordre des pages du rapport McNamara chez le rédacteur en chef joué par Tom Hanks. La douleur montre des résistants désœuvrés, fumant beaucoup, et débitant platement des informations scénaristiques du genre : « les arrestations se multiplient ». Outre que ces réunions étaient certainement à haut risque dans ces périodes d’arrestations justement, si elles se produisaient, l’ambiance n’y était-elle pas plus fébrile et affairée ? Pourquoi les Allemands auraient-ils sinon déployé tant d’efforts pour détruire ces réseaux de résistance ?

Chez Spielberg au contraire, c’est non seulement crédible mais captivant, et c’est avant tout de l’action. En remettant dans l’ordre le puzzle du rapport, les journalistes donnent à la séquence une profondeur surprenante : elle est à la fois un cours d’histoire accéléré sur la guerre du Vietnam qui permet au spectateur de mesurer l’ampleur du mensonge d’État et une allégorie de ce que le réalisateur américain est en train de faire avec son film : une entreprise de concaténation des images par le montage.

Survolté, Spielberg fait sienne l’une des répliques de Tom Hanks à l’un de ses collègues concernant le manque de célérité de son travail : « supposons que tu sois journaliste et non pas écrivain… ». Pragmatique, il a installé son récit sur la bonne vieille rhétorique du montage parallèle (la même que dans M le maudit, Le dictateur et tant d’autres), ici une structure alternée entre une femme et un homme, une mamie qui va troquer ses fiches cuisine pour le premier amendement de la Constitution américaine et un rédacteur en chef carriériste qui va se défaire de son cynisme pour comprendre que c’est dans les fiches cuisine justement que l’on trouve le courage d’appliquer la démocratie. Alors quand Merryl Streep dit « let’s publish » à Tom Hanks en présence de témoins, il est clair qu’elle dit oui à beaucoup plus. Et notamment à tout ce qu’un montage assez démiurgique a mis en place. Oui à un acte salutaire pour la démocratie, oui à la vérité qui salit les mains d’encre noire plutôt qu’aux mensonges des amis intimes qui les couvrent de sang, oui à la salle des rotatives plutôt qu’aux réunions d’actionnaires et, bien sûr, oui à cette histoire d’amour inconcevable et platonique, c’est-à-dire oui à la comédie du remariage avec un chasseur de scoops roublard, car mieux vaut être La dame du vendredi (Hawks) qu’une veuve désespérée.

Et Finkiel, on l’oublie, tout obnubilé par la flamboyance du film de l’Américain ? On aurait tort. Avec la Libération, Finkiel se met à regarder simplement ce qui dans le fond l’intéresse depuis son premier film, à savoir la déportation des Juifs, résistants ou non, c’est-à-dire le génocide. La femme qui espère le retour de sa fille juive déportée à Auschwitz est le contrechamp documentaire qui va s’imposer face à la douleur en off de Marguerite. La tension monte au fur et à mesure que les espoirs de la femme perdurent, car le spectateur a compris et sait, lui, que pour elle il n’y a plus de doute, sa fille ne reviendra pas, elle a été tuée dès son arrivée parce que juive et handicapée. Cet inconcevable, la femme l’énonce en répétant deux fois et à deux jours d’intervalle que Hitler s’est suicidé paraît-il. Soudain la folie de l’Histoire surgit face à l’écriture. Par la simplicité primitive d’un champ-contrechamp, La douleur bouleverse et le cinéma moderne fait entendre dans le texte de Duras la lettre muette (ou aspirée) dont la majuscule change le sens du mot « histoire » autant qu’elle donne à celui d’ « auteur » ce dont le film manquait jusque-là.

Pourquoi si tard ? Et si cette fois c’était Finkiel qui subissait le poids du système de production auquel il a fallu donner des gages de fiction : l’Occupation, la Résistance, la collaboration, un vieux fonds de commerce. Finkiel n’est pas un contrebandier, il ne sait pas plus filmer l’armée des ombres que dissimuler son cinéma sous des airs de fiction. Ce qui l’intéresse, ce sont les fantômes de l’extermination, en témoigne le beau plan en silhouette de Marguerite dans l’obscurité de la chambre.

Alors, Spielberg vainqueur ? Ce serait confondre le champ-contrechamp avec un combat, alors qu’il est avant tout la possibilité de l’altérité du regard. Finkiel comme Spielberg, chacun à sa manière, redonnent au montage sa puissance d’écriture. Cette préoccupation commune ne conduit néanmoins pas les deux réalisateurs aux mêmes résultats concernant la portée politique de leurs films, La douleur déçoit par un défaut de contemporanéité. Faute de lui donner une résonance politique, voire actuelle, le drame de Marguerite, celui du clivage entre la femme qui attend et celle qui n’aime plus, même soutenu par une œuvre littéraire, risque de rester anecdotique.

Tom Hanks et Meryl Streep dans « Pentagon Papers », de Steven Spielberg

On ne peut adresser le même reproche à Spielberg, si surprenant que cela puisse paraître. Son empressement à faire Pentagon Papers répond à une préoccupation qui caractérisait le cinéma de Samuel Fuller : fusionner fiction et information – pour ne pas dire actualité. Que le film renvoie aux lanceurs d’alertes traqués partout sur la planète comme à l’indépendance perdue de la presse vis-à-vis des pouvoirs politiques et financiers, c’est évident. Mais, furieux, l’Américain ne semble pas vouloir se contenter de ce programme politique et trouve dans le plan de Nixon, en silhouette dans la Maison Blanche, le levier d’un sacré effet catapulte. Filmée sauvagement au téléobjectif à la manière d’un paparazzo, l’image est synchronisée avec une archive sonore : l’enregistrement des conversations de Nixon au téléphone couvrant d’insultes et de menaces les journalistes. Ce montage un peu grossier entre fiction et documentaire que n’aurait pas renié le Fuller de Verboten ! est comme une adresse. Le langage injurieux de Nixon résonne avec celui de l’actuel occupant de la Maison Blanche et, clôturant son film par la découverte des écoutes du Watergate, le réalisateur le menace explicitement du même sort. Mais Spielberg en colère enfonce le clou de sa dialectique, et tant pis si cette fois il perd son public.

Fermons les yeux et écoutons : des explosions dans la nuit vietnamienne aux sourdes vibrations des rotatives, des conversations téléphoniques aux souvenirs de l’ère Kennedy, des crépitements des machines à écrire aux chuchotements misogynes, le son est le contrepouvoir du film. Il est ce rapport secret aux images policées d’une époque que le cinéaste a entrepris de démystifier. On appelle ça un film de la maturité. Encore un effort et Spielberg fera contre toute attente le film qui se demandera pourquoi, quel que soit l’état de la démocratie américaine, le reste du monde trinque toujours à sa santé.