Érudite, pionnière, surprenante, cette histoire anonyme de l’industrialisation retrace le destin méconnu du petit peuple des objets quotidiens produits en série : serrures, chaises, fours, réfrigérateurs, machines à laver, baignoires, etc. Depuis sa première parution, en 1948, elle n’a pas pris une ride.

Ami de Joyce et de Gropius, Sigfried Giedion (1888-1968) a cofondé, avec Le Corbusier, les célèbres Congrès internationaux d’architecture moderne (CIAM). C’est aussi un pionnier de l’histoire du design. Alors que la plupart des livres sur le sujet scandent la succession des styles, des objets culte et des grands concepteurs, Giedion retrace la genèse des objets les plus quotidiens, qui décorent et orchestrent notre vie intime. Son « histoire anonyme » montre ainsi, en gros plan, ce que l’industrie nous fait quand elle s’immisce dans nos gestes les plus anodins, comme nous laver, nous asseoir, cuisiner ou manger.

Giedion montre ainsi que la maison est longtemps vide ou meublée sans soin, avant tout de coffres rustiques. La chaise et la table à quatre pieds fixes n’apparaissent qu’à la fin du XVe siècle. Auparavant, écrit-il, « les dames, avec leurs somptueuses robes damassées et leurs longues manches bordées d’hermine, mangeaient à de grossières tables à tréteaux, entassées sur des bancs sans dossier ».

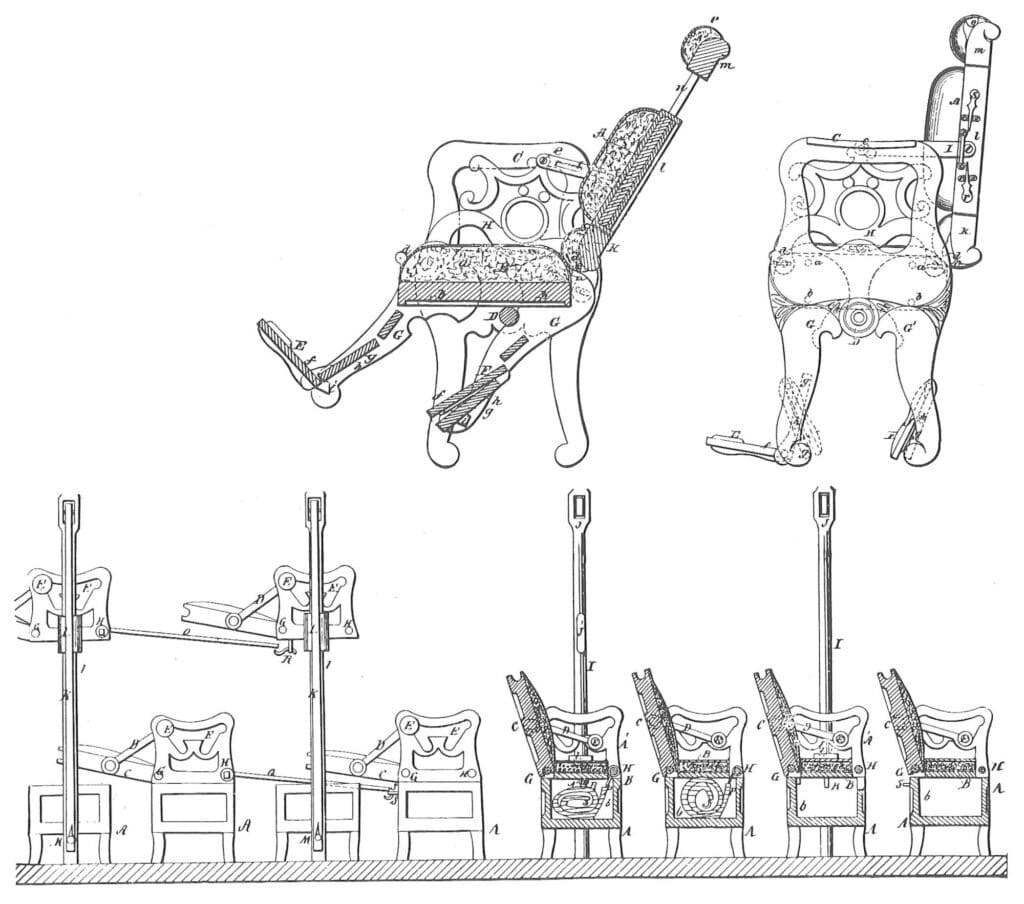

Si les intérieurs médiévaux sont frustes, ce n’est pas faute de compétences techniques, mais par indifférence au confort. Les siècles suivants, au contraire, exaltent les agréments et les ornementations, avant que l’industrie envahisse notre intérieur à partir de 1830. Le mobilier prolifère, toujours plus fonctionnel. Les chaises, par exemple, se diversifient et se spécialisent : chaise de couturière ou de dactylo, siège de bureau ou de chemin de fer, fauteuil de coiffeur ou de dentiste. Les usines déversent des flots de vaisselle, de tableaux, de statues, de vases, de jardinières, de tapis, et des récipients en tous genres. Les pièces débordent. Une marée utilitaire, qui porte partout l’idéal de performance, submerge l’artisanat et noie le goût pour la qualité.

Voilà ce que l’auteur entend par « mécanisation » : la marche triomphale de la production industrielle et des machines, à partir du XIXe siècle. Jusqu’alors, le génie mécanique sert la guerre et le divertissement, pas la production et l’amélioration du quotidien. Nos ancêtres usent d’automates et de rails pour le théâtre, pas pour distribuer l’eau ou accélérer le transport des marchandises. L’inventeur du métier à tisser mécanique, ce n’est pas le concepteur d’automates Vaucanson, c’est le mécanicien Jacquard.

Multipliant sans fin les mêmes gestes et les mêmes objets, la mécanisation divise le travail et standardise les produits. L’usine est son milieu naturel, la chaîne d’assemblage son incarnation type. Son cœur battant : le moteur. Sans moteur électrique compact, pas de mécanisation des ustensiles ménagers. Et sans moteur à explosion, pas de mécanisation de l’agriculture et des transports. (Pas non plus de grande distribution, aurait pu ajouter Giedion.)

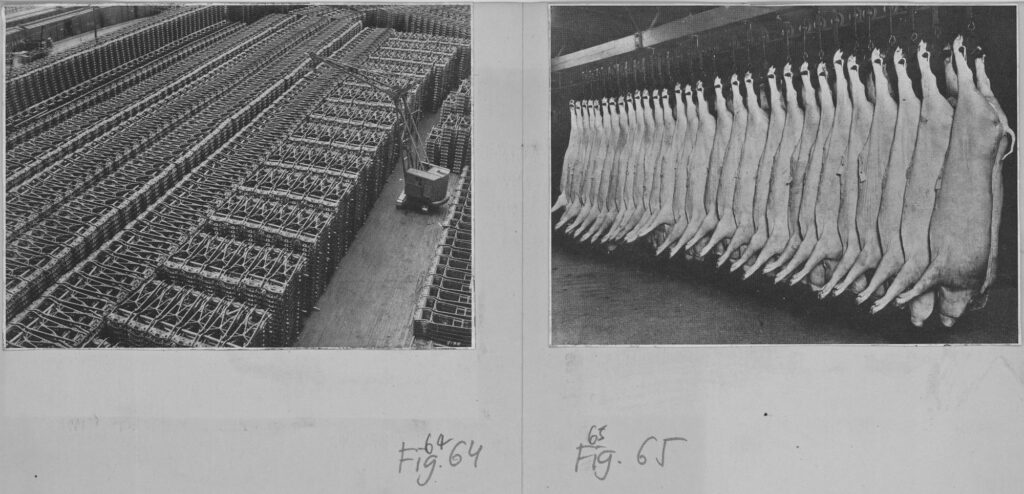

La fameuse chaîne d’assemblage des usines Ford vient tout droit des abattoirs de Chicago, où les cadavres des porcs avancent, suspendus à des rails, dans un ballet mécanique macabre. Vers 1900, ces usines à viande tuent, dépècent et découpent 20 000 porcs par jour. La mécanisation du vivant est complexe, car chaque organisme est unique, mais elle progresse. Vers 1945, par exemple, seuls 15 % des poussins américains sont encore couvés par des poules ; les autres sont confiés à des incubateurs électriques. La mécanisation de l’agriculture progresse elle aussi. La moissonneuse moderne apparaît vers 1880, tirée par des chevaux et bientôt par des tracteurs. La mécanisation de la production alimentaire n’est pas en reste. En témoigne le succès du pain industriel et de la boîte de conserve depuis le milieu du XIXe siècle.

Au milieu du XIXe siècle, l’invention de petits moteurs n’exigeant ni surveillance ni entretien donne naissance à de nouveaux compagnons domestiques : les appareils ménagers électriques (aspirateur, lave-vaisselle et lave-linge, puis bientôt ventilateur, fer à repasser, grille-pain, essoreuse, cuisinière électrique, réfrigérateur, etc.). À la maison, comme à l’usine, la mécanisation des tâches précède leur organisation rationnelle. Dans sa cuisine truffée de machines et de meubles standards, véritable chaîne d’assemblage alimentaire, la ménagère devient manager. Elle chronomètre ses mouvements, décompose ses tâches, aménage rationnellement son espace de travail. Voilà ce que nous fait la mécanisation.

Informé, original, souvent passionnant, le livre n’est certes pas sans défauts. Il postule, davantage qu’il ne démontre, l’impact de la mécanisation sur nos manières de faire, de ressentir et de penser. Il laisse également dans l’ombre le marketing, sans lequel nos aïeux n’auraient pas épousé si vite ce bric-à-brac mécanique. La mécanisation au pouvoir n’en est pas moins une œuvre pionnière de l’histoire du design, de l’histoire matérielle et de l’histoire des médias, qui porte une attention alors inédite à des objets souvent méprisés, comme le travail des femmes, le mobilier, la cuisine et le bain. Cette nouvelle édition reprend l’excellente traduction de Paule Guivarch, parue en 1980, rééditée en 1983 et jamais plus depuis. Les quelque 360 illustrations accompagnant le texte ont été revues et mises en valeur.

Au terme d’un long périple à travers les siècles et les choses, le livre débouche sur un sombre paysage qui nous est étrangement familier. À l’époque déjà, tandis que s’annoncent la guerre froide et la course aux armes nucléaires, tandis que s’étalent à l’infini « des agglomérations monstrueuses et amorphes », tandis que les industries agricoles maltraitent la nature, les promesses de la mécanisation se muent en menaces. L’individu occidental, « esclave de sa richesse », apparaît moins libéré qu’enchaîné par l’amas de prothèses dont il ne peut plus se passer.