Somptueuse et syncrétique, la bande dessinée documentaire Les sentiers d’Anahuac emprunte aux codex mexicains et aux gravures de la Renaissance pour narrer l’aventure du Codex de Florence ou Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne à travers celle d’Antonio Valeriano, l’un des assistants et traducteurs indiens de Bernardino de Sahagún.

À ouvrage prodigieux, ouvrage somptueux : Les sentiers d’Anahuac, bande dessinée documentaire de l’historien Romain Bertrand et du dessinateur Jean Dytar, rend le plus vivifiant et le plus bel hommage au nonpareil Codex de Florence de Fray Bernardino de Sahagún (1499-1590). De fait, le missionnaire franciscain en fut le maître d’œuvre, sous l’autorité duquel travaillait, dans la toute jeune Nouvelle-Espagne, une équipe de traducteurs indiens et de peintres-scribes ou tlacuilos autochtones.

L’entreprise dura quelque vingt ans (1558-1577) et l’élaboration des douze livres qui en constituent le manuscrit connut bien des vicissitudes. Le sort continua de s’acharner sur leur conservation et leur transmission jusqu’à ce qu’enfin, en 1793, un exemplaire du manuscrit soit découvert à la bibliothèque Laurentienne de Florence, d’où le nom donné à l’ouvrage, par ailleurs intitulé Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne. Bilingue, il offre, sur deux colonnes, un texte en espagnol sur celle de gauche et l’original en nahuatl sur celle de droite. Mais il y a plus, car la colonne de gauche comprend des images peintes par les tlacuilos dans la manière – parfois européanisée – des anciens codex préhispaniques. Témoignant d’un souci extrême de lisibilité, le style des caractères manuscrits diffère d’une langue à l’autre : une écriture cursive pour le castillan, une sorte de romain pour le nahuatl. On peut désormais admirer la beauté, le raffinement et l’ampleur du Codex de Florence sur le site du Getty Research Institute de Los Angeles. Ne nous en privons pas.

L’encyclopédique Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne, consigne avec une extraordinaire minutie tous les aspects – spirituels, religieux, scientifiques, artistiques, sociaux, politiques – de la culture des vaincus aztèques. C’est dans une forme d’urgence que, prévenant la disparition des Anciens qui avaient connu ce monde avant le bouleversement destructeur de la Conquête, Bernardino de Sahagún entreprend de recueillir leur mémoire et leur savoir. Animé d’un esprit humaniste inséparable d’un scrupuleux zèle missionnaire, le père franciscain entendait ainsi connaître la culture des « païens » pour mieux les évangéliser en extirpant l’idolâtrie au plus près de ses racines. Qualifié de « pionnier de l’anthropologie » par Miguel León-Portilla, spécialiste mexicain de la pensée et de la littérature nahuatl, Bernardino de Sahagún apparaît le plus souvent sous un jour élogieux dans le récit national et l’histoire culturelle mexicaine.

Si l’on retrouve ces traits positifs dans le portrait physique et moral que font du père franciscain le dessin et le scénario des Sentiers d’Anahuac, la complexité et l’ambivalence du rapport à la culture de l’autre de ce savant missionnaire y sont fort justement mises en relief. Car le héros de cet album n’est pas Sahagún mais l’un de ses pupilles puis de ses fidèles assistants issus des élites mexicas, Antonio Valeriano de son nom d’évangélisé. Et c’est à travers la relation d’Antonio à son maître et protecteur, empreinte de piété filiale et d’une indéfectible loyauté, que se dessine la personnalité de Sahagún. De fait, nous disent les auteurs dans une éclairante annexe intitulée « Anahuac. Sources et sentiers de l’enquête », les protagonistes des Sentiers d’Anahuac sont trois : Sahagún, Antonio Valeriano et le Codex de Florence. Mais la vision de leur commune et aventureuse histoire est celle d’Antonio, celle des vaincus – ou de ces novi homines de la Nouvelle-Espagne, dont il fait partie, pense à l’âge d’homme ce latiniste accompli. En ce sens, le récit de Romain Bertrand et Jean Dytar s’inscrit résolument dans le courant contemporain de l’historiographie décoloniale de l’Amérique latine.

Fondé sur de solides sources historiographiques, tant originales que contemporaines et internationales, et sur de richissimes sources iconographiques – au Codex florentin s’ajoutent de nombreux autres manuscrits pictographiques mexicains et les gravures sur bois européennes du XVIe siècle, ainsi que la bande dessinée du XXIe siècle –, ce récit documentaire allie la qualité scientifique à l’art, si difficile, de la vulgarisation, et à l’art tout court. Romain Bertrand et Jean Dytar se sont rencontrés aux, fort bien nommés dans leur cas, « Rendez-vous de l’Histoire » et ont su œuvrer de concert, avec une visible et lisible passion, à ce néo-codex syncrétique qu’est Les sentiers d’Anahuac.

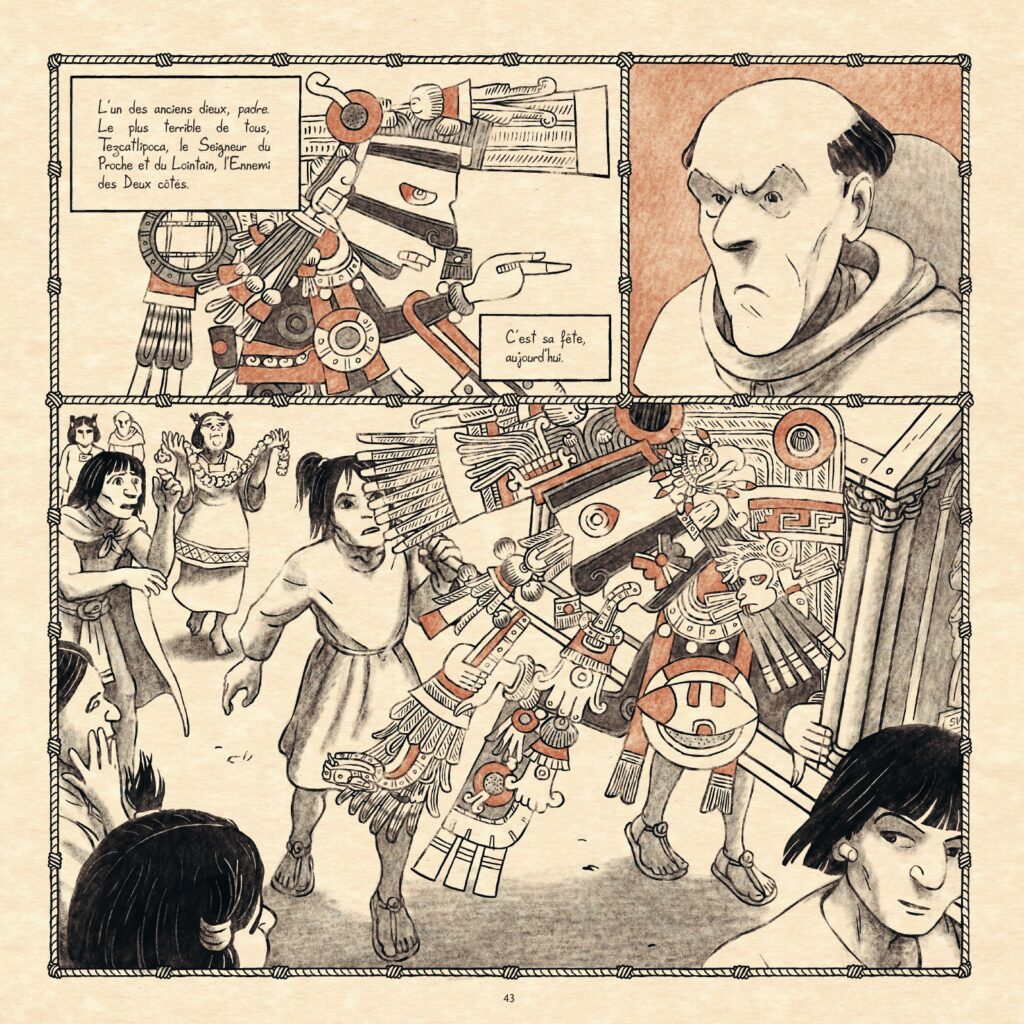

Car l’album a ceci de miraculeux que le pari de la bande dessinée documentaire vient se superposer, comme une pyramide méso-américaine venait recouvrir la précédente, à la gageure que fut la rédaction du Codex de Florence. Mieux encore, son travail iconographique met visuellement en scène la rencontre de deux mondes puis leur réciproque altération en Nouvelle-Espagne. Les couleurs vives des pictogrammes plats et des glyphes des codex entrent d’abord en contraste avec le noir et blanc et la perspective de dessins hachurés inspirés des gravures de la Renaissance, avant que, progressivement, ces codes de représentation ne se contaminent l’un l’autre. Plus séduisante illustration du syncrétisme artistique et culturel de ce nouveau monde, on ne saurait trouver.

La couverture de l’album attire immanquablement le regard et nous introduit d’emblée dans l’imaginaire de cette violente rencontre de deux mondes : le combat céleste que contemple, éberlué, un enfant indien marchant au-dessous d’un volcan met aux prises un flamboyant Tecaztlipoca coloré avec un archange saint Michel en noir et blanc. Savamment séquencé, le scénario retrace en dix étapes suivies d’un épilogue le singulier destin d’Antonio Valeriano, celui de Sahagún et de ses pupilles, celui de l’Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne. Attendrissant, l’œil rond du jeune Antonio s’étire et s’agrandit face à l’horreur d’une exécution et aux prodiges de la religion catholique qu’il découvre dans la grande Mexico Tenochtitlan lors de sa rencontre avec Fray Bernardino. Converti et baptisé, Antonio entre au collège de la Sainte-Croix où les enfants des nobles familles mexicas, nés après la Conquête, sont formés au latin, aux humanités, à la musique et à la doctrine catholique. Bientôt, il accompagne Sahagún, pour recueillir, avec des condisciples, la parole des témoins de la Conquête.

Saisi de doute et d’effroi à l’écoute du récit des vaincus dans la bouche d’un vieil artisan plumassier, il entend aussi des versions indiennes moins élogieuses de ce que fut l’empire tenochca. L’un de ses camarades loue la grandeur de Texcoco, naguère gouverné par le roi-poète Netzahualcóyotl, où régnaient des valeurs moins guerrières et sanguinaires qu’à Tenochtitlan. Enseignant à son tour le latin au collège de la Sainte-Croix, il est élu par Sahagún pour aller quêter et traduire du nahuatl, en compagnie de quatre de ses camarades et de quelques tlacuilos, les réponses des nobles indiens aux questionnaires ou minutas qu’avait élaborés Fray Bernardino. Ainsi commence, au couvent de Tepeapulco où s’est installée l’équipe des enquêteurs, traducteurs et peintres, la gigantesque entreprise collective que fut la rédaction de l’Histoire générale.

Le choix d’Antonio Valeriano pour protagoniste et témoin de cette aventure a ceci d’inspiré que ce lettré indigène a connu une vie dans le siècle, qui fait de lui l’exemple même de ces sujets nouveaux de la tierce culture née après la Conquête. Marié à l’une de ses cousines, il a assumé dès 1565 la haute charge de juge-gouverneur d’Azcapotzalco en tant qu’autorité indienne associée à l’administration du vice-royaume. La part de fiction qu’à fort bon escient octroie à son histoire Les sentiers d’Anahuac fait d’Antonio l’indéfectible allié du provincial franciscain Rodrigo de Sequera pour la sauvegarde clandestine des manuscrits de Sahagún, interdits par la royauté espagnole car soupçonnés de favoriser l’hérésie. De fait, c’est sous le patronage de Juan de Ovando, président du Conseil des Indes, que Sequera aurait rapporté secrètement en Espagne une copie des manuscrits de Sahagún.

Chaque page des Sentiers d’Anahuac conte, à l’aide d’une composition variée qui distribue des images d’une extraordinaire inventivité, l’aventure des héros et le monde qui les environne. Mille et un détails précis empruntés aux codex coloniaux et aux gravures du XVIe siècle se pressent dans les planches qui montrent des scènes de rue de Mexico ; des artisans, paysans et pêcheurs mexicas au travail ; la consultation d’un calendrier divinatoire nahua ; les cruelles scènes guerrières de la Conquête ; les intérieurs de couvents à l’architecture tout à la fois baroque et austère ; la magnificence monumentale de la ville coloniale en construction.

On s’émerveillera, tout comme face à un codex, des dessins en doubles pages mettant en scène le massacre du Grand Temple et les combats de la Conquête sur les chaussées du lac de Texcoco ; le labeur des rédacteurs de l’Histoire générale dans une salle du couvent de Tepeapulco ; le solitaire et clandestin travail d’éditeur d’Antonio tandis que voltigent autour de lui les images du futur Codex de Florence ; l’enterrement de Sahagún, où se recueillent moines, autorités espagnoles et nobles indigènes parmi les emblèmes religieux des deux cultures. On croirait sentir le parfum des zempaxuchitls, les roses d’Inde du deuil mexicain.

Savant et beau, le néo-codex qu’est Les sentiers d’Anahuac enchantera qui découvre l’histoire de la Nouvelle-Espagne ou qui la connaît déjà. Souhaitons qu’il soit bientôt traduit en édition bilingue espagnol-nahuatl. Ce ne serait que juste retour aux envoyeurs.