La poétesse gazaouie Hend Jouda est indéniablement l’une des voix les plus remarquables de la nouvelle scène poétique palestinienne. Habitée par les souffrances de sa terre natale, sa poésie puise dans le vécu des femmes gazaouies pour dire aussi bien l’indignation face aux massacres et la défaite du monde que le vacillement des corps et les soubresauts de la passion amoureuse.

Née en 1983 au camp de réfugiés al-Bureij, Hend Jouda vit actuellement au Caire où elle a réussi à se réfugier avec sa famille. Elle est l’autrice de trois recueils de poésie en arabe, Toujours, quelqu’un s’en va (2013), Pas de sucre dans la ville (2017) et Le doigt survivant (2024). Présente parmi les poétesses et poètes palestiniens invités à la dernière édition du Marché de la Poésie à Paris, sa participation a coïncidé avec la parution d’une édition bilingue de son recueil Une poétesse en temps de guerre, traduit par Nada Yafi (L’Harmattan, 2025). Autrice de scénarios de documentaires et de nouvelles, elle est très active sur la scène culturelle gazaouie et participe actuellement à Shaeirat (« poétesses », en arabe), une plateforme internationale collective dont le but est de produire et de mettre en scène des performances bilingues de poésie arabe réalisées par les poétesses elles-mêmes, avec des lectures et des spectacles programmés notamment en Suisse, en France et en Belgique.

Traduit par Mireille Mikhaïl et Henri jules Julien, qui avaient déjà traduit sa compatriote Maya Abu Al-Hayyat chez le même éditeur suisse, le recueil Gaza ô ma joie offre un condensé de l’expérience poétique de Jouda. Après deux ans de guerre génocidaire sur Gaza suivis d’un cessez-le-feu régulièrement rompu, le « ô » qui relie « Gaza » et « joie » dans le titre du recueil résonne à la fois comme un cri de douleur et un horizon toujours incertain.

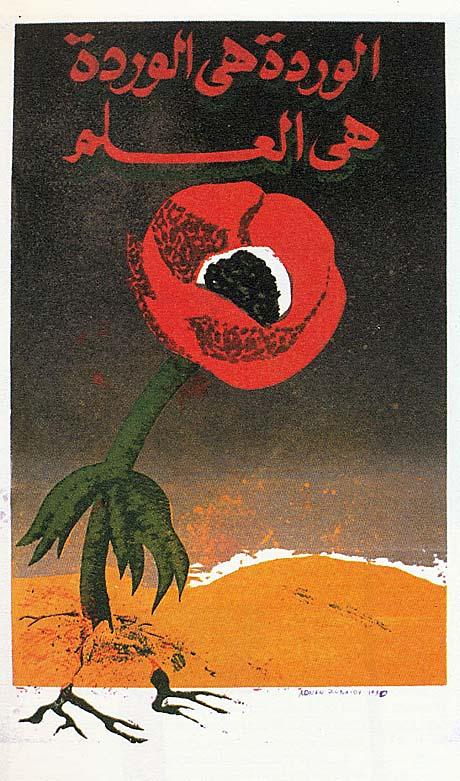

Tout au long du recueil, le thème de la nature et ses déclinaisons sont régulièrement convoqués pour dire l’état de la poétesse : « j’étire toujours mes artères vers le soleil / Comme un arbre ». Une pistache, un citron, une figue de cactus, une tortue, des abeilles, des poissons flottants et des chats errants : à rebours de la mort, tout ce monde vivant façonne une identité poétique et un lien organique : « Je suis la femelle créée pour la terre ».

La poésie de Jouda se distingue par son aptitude à traduire le vécu palestinien dans des images en apparence simples mais profondément bouleversantes. Dès le poème inaugural, on comprend que s’il suffit à l’oiseau de déployer ses ailes pour s’envoler, encore faut-il que la cage soit ouverte, référence aux années de blocus imposées à la bande de Gaza. Dans le reste des poèmes, la figure de l’oiseau incarne aussi bien le cœur malmené de la poétesse que l’image obsédante de son peuple assiégé.

Le recueil de Jouda est traversé par la tension inéluctable, exacerbée dans le contexte palestinien, entre le corps et son ombre, la présence et la séparation : « Je ris de mon ombre / Et je pleure mon absence ». Si la déchirure hante l’écriture, nombreux sont les poèmes qui s’emploient à inverser les schémas de lecture conventionnels du drame palestinien, à l’image de ces vers qui rappellent le titre du recueil : « nous voulons beaucoup de ces joies futiles et / superficielles pour rétablir l’équilibre du monde », ou encore : « Je veux pleurer / Pour goûter à mon propre sel / Et mesurer mon manque ». Les Palestiniens, conclut la poétesse, constituent le « lac salé » de ce monde impuissant qui n’a que le chagrin à leur offrir.

Interpellant le spectateur des massacres à Gaza, Jouda dévoile le malaise généralisé face à la défaite retentissante d’un monde qui ne peut plus échapper au miroir palestinien :

Qu’il est dur d’ignorer

Qu’il est douloureux de savoir

Qu’il est cruel de douter

Et d’attendre

Perdus sur des ponts d’interprétation suspendus au-dessus des gouffres

Pour autant, et comme souvent dans la poésie palestinienne, la lucidité reste de mise : « Nous savons seulement que / La civilisation humaine perd conscience ». Qu’il s’agisse de fixer le petit pied d’un enfant mort, de reconnaître sa propre « insuffisance » dans le visage d’une lune à Rafah, ou de remercier le dernier missile qui « a débarrassé la rue de la longue plainte », la poésie de Jouda prélève dans le quotidien gazaoui des éclats de douleur à partager avec le monde. Ici, l’acte poétique passe par l’appropriation du désastre, ramené sans cesse dans le cercle familier du quotidien : « Les maisons ont été vidées de leur souffle / Retournées comme le repas traditionnel du pays : sens dessus dessous », référence évidente à la célèbre « maqlouba » palestinienne.

Cet ancrage dans le quotidien atteint son paroxysme quand il s’agit d’évoquer l’expérience des femmes de Gaza. Une mère, « saveur du foyer », se confond avec une chanson. Une femme, « aux prises avec l’ennui », plonge lentement dans le silence. Une autre cherche à faire un gâteau mais, en l’absence de sucre, est réduite à constater que « les fenêtres n’ont pas repris leur place depuis les dernières guerres ». Une troisième, piégée dans l’accumulation des deuils, découvre qu’elle ne cesse de rétrécir, dépouillée de tout ce qui constituait jadis son espace de vie. Ouvrant les yeux du lecteur sur le vécu des femmes gazaouies, que ce soit sous les tentes ou entre les décombres, la poétesse se demande : « Qui redonnera l’ennui ordinaire aux femmes de Gaza ? […] / Qui rendra la journée paisible et la longue corde à linge ? ». Jouda excelle dans l’art de déplacer la souffrance palestinienne et de la redéfinir à partir du quotidien, comme pour en atténuer l’impact et reprendre le contrôle : « La douleur pétrit notre âme avec le calme d’une grand-mère ».

D’un poème à l’autre, Jouda travaille son écriture dans le sens du manque qui creuse des sillons dans l’âme et la mémoire. Parfois, il suffit de quelques mots pour résumer des décennies d’oppression et de spoliation, à l’image du poème intitulé « Histoire brève » : « Ils voulaient et veulent toujours que ce soit une terre / sans habitants ». On pense immédiatement aux grands-parents de la poétesse, expulsés du village d’Ashdod en 1948. Dans son poème le plus connu, « Que signifie être poète en temps de guerre », Jouda cherche un sens au statut et à l’expérience poétiques, entre le besoin de s’excuser face à la destruction et la honte de survivre et de jouir de privilèges désormais inaccessibles aux gens de Gaza. Entre les sourires difficiles et la nostalgie inévitable, la poétesse ne cesse de sonder son intériorité : « Je marche en moi avec l’assurance des fous / Comme un papillon approche sa mort en dansant ». On en vient à dessiner les contours d’une subjectivité tiraillée mais déterminée à faire du poème son lieu d’ancrage et de mobilité.

L’autre motif structurant du recueil est la représentation de la passion amoureuse, les élans du désir empêché ou inassouvi et le besoin de dire la permanence du corps, siège de tous les émois : « Montre ta côte manquante / Je veux retourner dans ta cage thoracique / Je n’en peux plus de ce manque ». Chez Jouda, l’amour est synonyme de trouble, une expérience rythmée de questionnements qui cherchent souvent à frôler l’insaisissable, à dire le miracle de la rencontre et la vulnérabilité de la parole et du sujet amoureux : « Ne contamine pas mes doigts / du sucre de tes mains / La douceur de l’instant me fatiguerait ». La quête de l’amour demeure hantée par la violence qui traverse l’intime et le collectif. Ainsi, l’évocation d’un amant est marquée par l’anxiété envahissante et la souffrance « d’une ville qui lave son linge dans l’obscurité ».

Puisant dans la matière des contes, Jouda nous invite à repenser le merveilleux à partir de l’épreuve palestinienne. Dans « Un baiser », par exemple, elle détourne la figure du prince charmant : « J’embrasserai le crapaud de la dépression / pour qu’il s’éloigne à jamais ». Ailleurs, le personnage de Cendrillon est projeté dans l’horreur de Gaza : « Cette fois elle a laissé ses chaussettes tachées d’une bonne / quantité d’ADN pour être plus facile à trouver ».

Dans ce « pays qui ne se peint plus les yeux au khôl / Et a perdu le goût des miroirs », Jouda montre que la poésie continue de marteler le droit au rêve et de rappeler au monde la fibre solidaire de tout un peuple : « Je soufflerai sur les plaies de Gaza / Je chanterai pour qu’elle s’endorme ». La poésie est tout simplement l’art de « repiquer le temps avec l’aiguille de la patience » ; chaque poème assimile la douleur, convoque les absents et accompagne les survivants.

Ici, comme souvent dans la poésie palestinienne, la résilience est tout sauf un slogan. Valeur cardinale inscrite dans les gestes et les habitudes du quotidien, elle est souvent condensée dans une image saisissante : « J’ai une tresse de la longueur d’un rêve / Elle ne raccourcit pas malgré le bruit des ciseaux ». Cette résilience est le cœur battant d’une poésie qui sait soigner ses blessures et reconnaître sans détour ses contradictions : « Une partie de toi est pour l’illusion / Et l’autre pour la vérité de ta présence ».

À la fois sobre et émouvante, la voix de Jouda refuse autant de maquiller la réalité que de céder au chaos. Portée par une traduction fluide et limpide, elle incarne la possibilité d’une reconstruction à partir des métamorphoses intérieures et des détails infimes du quotidien. Il y a là un retour salutaire à la vie palestinienne, avec la somme irréductible de ses souffrances et de ses espoirs, comme dans ce court poème aux accents d’un haïku sauvé des ruines de Gaza :

Ce monde

Énorme tas d’aiguilles

Cache une fleur

Cet article a été publié sur le site de notre partenaire Mediapart.