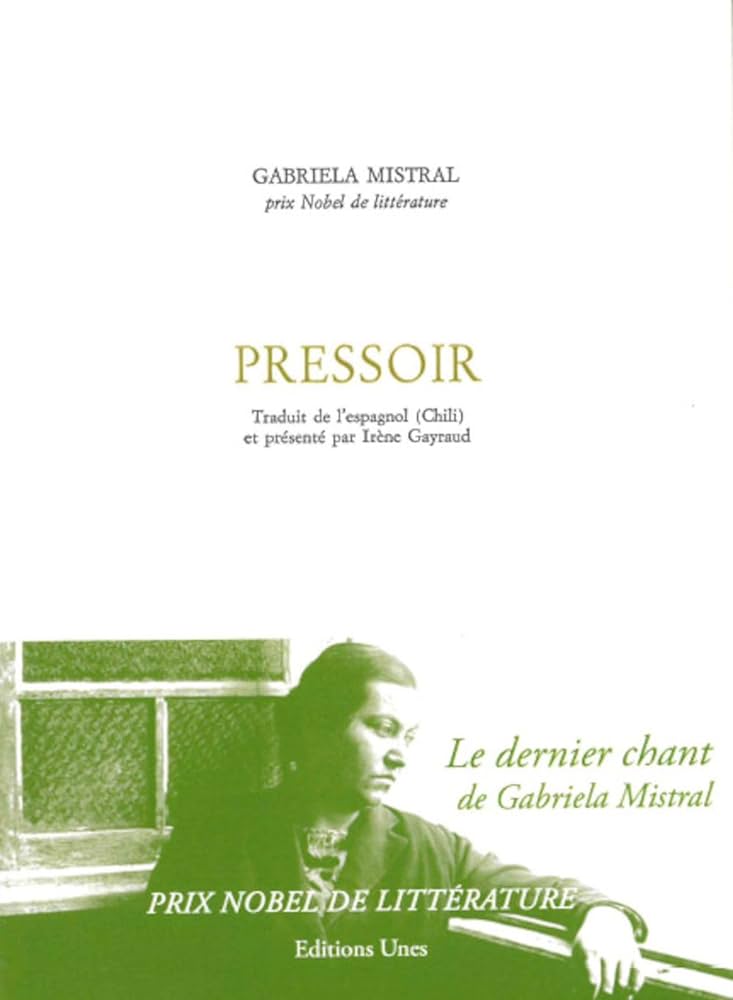

Sur la photographie qui orne le bandeau du livre, le visage de Gabriela Mistral, masculin, dégage une impression d’accablement et de tristesse amère. Ce qui est contredit par sa biographie de femme active, déterminée, sur la scène politique du Chili et très rapidement dans les chancelleries occidentales.

Il faut dire que la vie lui a fourni de quoi former son caractère, en la dotant très tôt d’épreuves et de souffrances.

Née dans un petit bourg du nord du Chili, Gabriela Mistral (un pseudonyme inspiré de Gabriele d’Annunzio et de Frédéric Mistral, deux poètes qu’elle admirait), de son vrai nom Lucila Godoy Alcayaga, revendique une triple ascendance : basque, indienne et juive.

Le père, instituteur, abandonne sa famille lorsqu’elle n’a que trois ans. Elle parvient néanmoins à suivre des études primaires et secondaires mais à quatorze ans elle commence à travailler comme aide-institutrice, à quinze ans elle est enseignante assistante, et à dix-neuf elle est enfin institutrice. Une promotion favorisée par le déficit d’instituteurs à l’intérieur des zones rurales de son pays.

Mais son action en faveur de l’éducation des femmes et des ouvriers, son homosexualité, lui valent l’inimitié d’un catholique influent et la cantonnent quelque temps dans des écoles éloignées de la capitale.

À vingt-deux ans, elle enseigne enfin dans le secondaire et commence à se faire connaître comme poète, au point d’attirer l’attention du philosophe mexicain José Vasconcelos, ministre de l’Éducation. Il l’invite en 1922 à venir enseigner dans son pays, où elle collabore à la réforme de l’enseignement par la création de bibliothèques dans les écoles et d’où elle part de temps en temps pour des conférences aux États-Unis, en Espagne et en Italie.

En 1926, elle démissionne de l’enseignement pour entrer dans la Société des Nations, d’abord comme secrétaire de l’Institut de coopération intellectuelle, puis, en 1932, comme consul du Chili. Ce qui la conduit à Madrid, à Lisbonne, au Guatemala, à Nice, au Brésil, à Los Angeles…

Ses premiers livres sont des hymnes à la maternité et aux enfants : Lecturas para mujeres, Ternura (Tendresse), ses articles et ses conférences, des manifestes féministes.

Mais elle refuse toute appartenance politique.

Elle se contente, si l’on peut dire, d’être contre l’élite, de s’opposer à la domination de l’Amérique latine par les États-Unis, et d’œuvrer à l’émancipation des femmes et des paysans.

Par la suite, la Deuxième Guerre mondiale, le suicide de son ami Stefan Zweig, celui de son neveu et fils adoptif Miguel, âgé de dix-sept ans, suspendront le cours glorieux de son ascension professionnelle ; sa vie, ses livres, Essart, Pressoir, Poema de Chili, changeront radicalement. Au point qu’elle renie avec la plus grande violence, dans Pressoir, celle qu’elle a été : « Elle, je l’ai tuée en moi : je ne l’aimais pas. » Dans son carnet de 1953, elle écrit, pour expliquer et justifier ses variations de ton et de formes : « Je suis une créature de Dieu, et de ce fait même, je suis versatile et surprenante. »

Désormais, celle qui pouvait apparaître comme une conquérante se vit, se voit, ainsi que l’énonce dans son éclairante présentation sa traductrice Irène Gayraud, comme une silhouette divagante et solitaire, entourée par les ombres des morts. Ce qui ne l’empêchera pas d’être la première femme poète à obtenir le prix Nobel, les précédentes étant des romancières.

La mort de Miguel ne la fera pourtant pas cesser d’écrire : « Cela fait si longtemps que je suis la servante du chant qui vient, qui arrive et ne peut être enseveli », note-t-elle, toujours dans le même passage issu de son carnet de 1953, qui pourrait servir de prologue à toute son œuvre tant il est dense et soulevé par l’émotion. « Je vis à moitié en allée, dans un pur désir de m’en aller. »

Ce qu’elle cherche à présent qu’elle a été brûlée par l’incendie de la douleur, ce sont « des mots primordiaux, qui nomment droit, des mots sans crasse ni vice, durs comme les essieux en bois d’aubépine de mes charrettes de Montegrande [son village natal] ».

La présence-absence du jeune mort assombrit et illumine à la fois la plupart des poèmes de Pressoir, grevés de sanglots secs et d’insomnie.

Aujourd’hui encore je n’ai pas recouvré

ma propre marche, mon propre corps.

Aujourd’hui encore je suis avec toi

arrêtée et figée dans ton départ,

immobilisée comme sur un pont,

toi hésitant à avancer,

et moi refusant de m’en retourner. »

Elle aspire à le rejoindre dans la mort :

« Et que ma nuit, épuisée par le feu,

que ma pauvre nuit n’atteigne pas le jour ! »

avec des mots, des vers, qui vibrent d’autant plus qu’ils sont d’une infinie simplicité :

« Aujourd’hui encore je trouve étrange

de ne pas te garder d’oranges

ni manger tes restes de pain,

et d’ouvrir et de fermer

de ma propre main ta maison.

On retrouve néanmoins dans cet ensemble de poèmes désespérés quelques traces de ce qui donnait tant de douceur aux premiers volumes. Les femmes y sont très présentes, mais cette fois plutôt en tant que sœurs d’infortune : héroïnes de l’antiquité païenne ou religieuse, personnages aimés, comme sa mère, compagnes de la vie quotidienne, Gabriela Mistral est elle-même et elles toutes. L’abandonnée. L’anxieuse. La détachée. L’insomnieuse. L’heureuse. La fervente. La fugitive. La fermière. Marthe et Marie. Une pieuse. L’humiliée… Ces adjectifs servent de titres aux différents poèmes de la section des « Folles femmes ».

La nature, qu’elle avait célébrée, a fini par lui ressembler : la « ceiba » de la plaine du Guyas est « plus noble que de son vivant » car elle est « libérée de tout manque ».

Bien qu’elle dise ne vouloir que l’oubli, c’est dans la plus grande proximité du disparu, de l’enfant, qui fait figure de Christ entre les bras de sa mater dolorosa, qu’elle survit. Il est partout : « Là où était sa maison […] / comme si rien n’avait brûlé […] et dans le feu de son sein / le réchauffe, l’enroule, le serre ».

Gabriela Mistral, que je nomme pour ma part « la fervente aux mains nues », va s’en aller alors en direction d’un Dieu qui n’est pas seulement celui des catholiques : il mélange en effet des croyances différentes, occultisme, hindouisme et bouddhisme, préserve le dialogue avec les disparus, cultive l’indifférence à l’égard d’un destin trop épris de bonheur et considère la mort comme la seule aventure qui vaille la peine d’être vécue.