Quoi de plus éloquent que le récit d’un voyage pour donner à lire le sort d’une région ? Et quel meilleur voyage qu’une lente navigation fluviale, scandée d’étapes et d’escales nocturnes, pour qu’éclosent d’inquiétantes péripéties et que mûrisse une imperceptible tension dramatique ? Alliant une intrigue intimiste à la volonté d’en inscrire le drame dans une géographie, une culture et un trauma historique, Vers la mère ne manque pas d’ambition ni Lorena Salazar de talent.

Lorena Salazar, Vers la mère. Trad. de l’espagnol (Colombie) par Isabelle Gugnon. Grasset, coll. « En lettres d’ancre », 260 p., 19,50 €

C’est au fil de l’eau du fleuve Atrato, sur lequel navigue la pirogue de passagers qui mène une mère blanche et son fils noir vers la mère biologique de l’enfant, que le roman de Lorena Salazar donne à éprouver les joies, les pénuries, les peurs très fondées des habitants du Chocó. En Colombie, nul n’ignore qu’il s’agit là d’une des régions les plus déshéritées et les plus périlleuses du pays, où la population a été abandonnée à son sort par l’armée régulière tandis que s’y affrontaient, au début des années 2000, la guérilla des FARC et les groupes de paramilitaires.

Patrouille de l’infanterie de marine colombienne à Quibdó, sur le Río Atrato (2022) © CC0.1.0/Mussi Katz/Flickr

Mais laissons-nous plutôt trompeusement bercer, comme nous y invite le récit, par les eaux de ce maître fleuve qu’est l’Atrato, décrit, invoqué, voire chanté par la narratrice, cette jeune mère aussi proche de sa propre enfance que de l’enfant qu’elle élève. Que le fleuve soit un personnage essentiel, nul n’en saurait douter à la lecture du titre original du roman : Esta herida llena de peces, « Cette blessure pleine de poissons », ou à celle des vers de Gabriela Mistral qui figurent en épigraphe : « Un fleuve bruit, toujours proche. / Depuis quarante ans je l’entends. / Il est la chanson de mon sang, / ou un rythme qu’on m’a donné. »

Lectrice de poésie – celle de la Chilienne Gabriela Mistral, de l’Argentine Alejandra Pizarnik, de l’Afro-Colombienne Mary Grueso –, Lorena Salazar est aussi familière des rythmes singuliers des alabaos et des chigalos, ces chants d’adieu aux morts du Chocó. Tout ceci bruit dans son oreille et dans la nôtre ; sur fond de la chanson de l’Atrato, nous suivons les conversations qu’engagent les passagères, les passagers et la conductrice de la pirogue pour se distraire de la monotonie hypnotique du voyage. Car la lenteur de la navigation prête aux confidences ou à l’accueil de l’histoire de l’autre, que l’on gardera précieusement pour la raconter à son tour, une fois arrivé à bon port – si tant est qu’on y arrive.

Au vu de cet artifice narratif et du motif du voyage fluvial dans la forêt, comment ne pas songer à l’inoubliable récit de vie, entièrement dialogué et entrecoupé par une conversation tout autre, du trafiquant lépreux Fushía dans La maison verte de Mario Vargas Llosa ? Mais c’était là une autre époque, où l’expérimentation narrative fusait et semblait couler de source. Et, derrière le roman de Vargas Llosa, ne se trouvait-il pas La Voragine du Colombien José Eustasio Rivera, où une pirogue file sur l’eau « comme un cercueil », mais aussi et surtout Les palmiers sauvages de Faulkner, qui mêle pareillement deux intrigues, et que Borges avait si bellement traduit ? Derrière Vers la mère, se profile toute une tradition de récits américains où les navigations fluviales mènent à une naissance menacée ou une mort redoutée.

Le Río Bojayá, affluent du Río Atrato © CC BY-SA 2.0/:)gab(:/Flickr

Résolument moins expérimental que les romans épiques et tragiques de ces aînés masculins, Vers la mère entrelace confidences sur l’apprentissage de la maternité et souvenirs d’enfance de la narratrice, menus incidents à bord de la pirogue et graves accidents ou faits de violence lors des escales. À la différence des récits de Vargas Llosa, de Rivera, de Faulkner, qui mettent en scène un ou deux voyageurs, ici les passagers de l’embarcation forment une petite société qui, face à l’adversité, se mue en communauté. À échelle réduite, et en toute logique d’exemplarité, cette communauté de fortune reproduit les gestes solidaires que le roman prête à celle, plus vaste, que forment les habitants du Chocó, qu’ils soient afro-colombiens, Indiens Embéras et Waunanas, métis ou, plus rarement, blancs.

Mais surtout, le monde réduit des passagers favorise les éclairages intimes et féminins sur l’univers de la région à travers les échanges, pudiques et prudemment confiants, entre la jeune mère blanche et ses compagnes de traversée noires ou métisses. La jeune femme, éperdue d’amour pour son fils, confie ses joies et ses appréhensions, ses mille interrogations et ses apprentissages de mère adoptive, à Carmen Emilia, l’une de ses compagnes d’embarcation. Au fil de leurs conversations, on apprend comment l’enfant lui a été laissé à la volée par une ancienne voisine en détresse qui, sept ou huit ans plus tard, vient de demander à le voir. Présenter l’enfant à sa mère biologique, risquer de le perdre, tel est le but, si craint, du voyage de la narratrice. Les conversations et les jeux, cocasses et tendres, entre le fils et sa mère ou entre le garçon et les passagers de la pirogue témoignent de la nature d’une relation inspirée où chacun apprendrait de l’autre. On y lit, narrée avec un charme très persuasif, l’élaboration d’un contre-modèle de la menaçante maternité phallique.

Le discret lyrisme du récit compense cet éloge appuyé des « nouvelles maternités » par la recréation d’une authentique humeur d’enfance, de cette enfance que Lorena Salazar a en partie vécue dans le Chocó et dont elle prouve qu’elle a gardé une vive mémoire sensorielle qu’elle sait faire partager à ses lectrices et ses lecteurs. Chaque péripétie du voyage, chaque souvenir de la narratrice, est associé à la saveur de tel ou tel fruit : papaye, pamplemousse ou corossol ; à la contemplation, explicite ou suggérée, des changeantes lumières du jour et des couleurs fugaces du couchant ; aux chatouilles que font à la baigneuse les petits poissons du fleuve ; au discernement des cris des oiseaux ; à l’ombre bienfaisante des arbres ; aux trombes d’eau que déverse le ciel tous les après-midi.

La jeune mère éprouve un double sentiment d’imposture, parce que l’enfant « n’est pas d’elle », mais aussi parce qu’elle est blanche alors qu’il est noir. Tel un leitmotiv, les pensées et les discours de la narratrice inversent systématiquement les valeurs attribuées aux habitants du Chocó – noirs, blancs, métis –, selon les préjugés du « racisme structurel » – expression qu’emploie l’autrice dans divers entretiens – qui a cours dans la région. À maintes reprises, la jeune femme juge son corps trop « simple », invisible, fantomatique, face à celui de ses compagnes de voyage ou de ses amies d’enfance noires.

Cette autodépréciation se double d’une autre dévalorisation de soi, puisque son corps n’a pas porté son enfant. Ainsi de ce propos, qui vient conclure une scène narrant la fausse couche d’une toute jeune passagère de la pirogue à qui la narratrice prête sa robe pour étancher le sang qui coule : « Carmen Emilia tire un peignoir de son sac […] J’ai l’air de porter une voile de bateau. Mary me prête un lacet que je noue autour de ma taille. Leurs tissus ornent ma peau, mon corps vide et blafard ». Féminité, maternité, identité noire, fortement valorisées, voire idéalisées, se nouent étroitement dans cette part du discours de l’appréhensive jeune femme, tant et si bien que son effet pathétique ou son pouvoir de persuasion y laissent quelques plumes.

Au fil du voyage, les coups du sort qui frappent les voyageurs ou les habitants des rives de l’Atrato suscitent des scènes de rituels funéraires ou de pratiques curatives recourant à des savoirs ancestraux, assorties de commentaires de la narratrice sur la vertu des croyances populaires dont elle a été nourrie. Si la plupart de ces motifs anthropologiques ponctuent, en se fondant dans l’intrigue, les péripéties que traverse et que rapporte la jeune mère, leur accumulation peut parfois sembler forcée : fallait-il, à côté du chapitre narrant avec une belle justesse la veillée funèbre de la jeune voyageuse morte en couches, que la narratrice se torde la cheville pour qu’intervienne un sorcier métis d’Indien ? On croirait presque avoir affaire à une vignette ethnologique. D’autant plus que la narratrice se tient – en précaire équilibre – dans une position de « témoin engagé » face à l’univers du Chocó, se posant tout à la fois en simple habitante de la région et en admiratrice des femmes noires qu’elle y côtoie, avide de leur approbation ou de leur acceptation pour conjurer son sentiment d’illégitimité.

Sa condition d’artisane, fille de parents travailleurs, qui a dû renoncer à faire des études pour élever l’enfant qu’on lui a laissé, motive toute une série d’anecdotes sur la vie matérielle dans le Chocó, frappé de carences endémiques : inondations récurrentes des quartiers proches de l’Atrato à Quibdó, la capitale régionale, paradoxal manque d’alimentation en eau courante, restriction aux seules heures diurnes du service d’électricité dans les villages retirés. De nouveau, ce qui épargne au roman d’être un discours surplombant sur l’univers du Chocó, c’est la vision crue et nue qu’en a l’enfant qu’a été la narratrice. Une vision qui doit sans doute beaucoup aux souvenirs d’enfance de Lorena Salazar, arrivée dans le Chocó à l’âge de neuf ans, repartie de la région à dix-sept ans.

Lorena Salazar © Carlos Lopez

L’habileté narrative de Vers la mère tient – comme dans toute nouvelle bien menée, à en croire le très fin lecteur qu’est Ricardo Piglia – à la duplicité du récit et donc à celle du suspense que ménagent ses épisodes. Toute la tension narrative y est orientée par la crainte, d’abord informulée, de la mère adoptive quant à l’issue de la rencontre, au terme du voyage, entre l’enfant et Gina, sa mère biologique. Avec laquelle de ses deux mères ce tout jeune fils choisira-t-il de vivre ? Peut-il seulement choisir ? Les neuf chapitres du roman suggèrent que l’histoire se déroule dans un temps symboliquement apparenté à celui d’une gestation, mais on découvrira, le moment venu, que celle-ci est plurielle. Tout comme à la lecture de la chute d’une nouvelle, celle du dernier épisode nous incitera à relire l’ensemble du récit.

Un premier dénouement voit s’évanouir, lors d’une scène idyllique où la fable veut que la sororité l’emporte sur la rivalité, la peur de l’abandon que n’a cessé d’éprouver la mère adoptive. Mais, dès les premiers chapitres du roman, l’exemplarité de l’intrigue intimiste placée au premier plan du récit laisse apercevoir par intermittence, comme à travers quelques trouées dans la forêt, l’existence d’une intrigue plus vaste, collective celle-là. Car à chaque escale du voyage et à tel moment de la navigation, les accidents survenus dans les lieux-dits ou les bourgades riveraines de l’Atrato ne doivent rien au hasard. De la première à la dernière étape se fait subrepticement sentir la présence d’une guerre endémique qui dérègle la vie des habitants du Chocó.

Résignée à la menaçante occupation du territoire régional par des guerriers vêtus de vert qui campent dans la forêt et dont les hors-bords patrouillent sur le fleuve, la population ne désigne ces combattants – très éloquemment – que par des périphrases ou des allusions : « ces gens-là », « ils ». « Ils » ont intercepté le bateau apportant le ravitaillement d’un hameau, « ils » ont incendié les maisons en bois de Beté ; la pirogue croise leurs hors-bords et surprend par inadvertance un de leurs campements ; l’un d’eux montre comment se servir d’un fusil-mitrailleur à l’enfant qui s’est aventuré hors d’un village. Ce climat de terreur latente culmine dans un massacre d’innocents à la fin du voyage. La lectrice ou le lecteur familier de l’histoire colombienne récente identifie alors sans peine l’événement, dont les circonstances, partiellement adaptées au récit de fiction, sont suffisamment précises pour qu’il n’y ait aucune confusion possible.

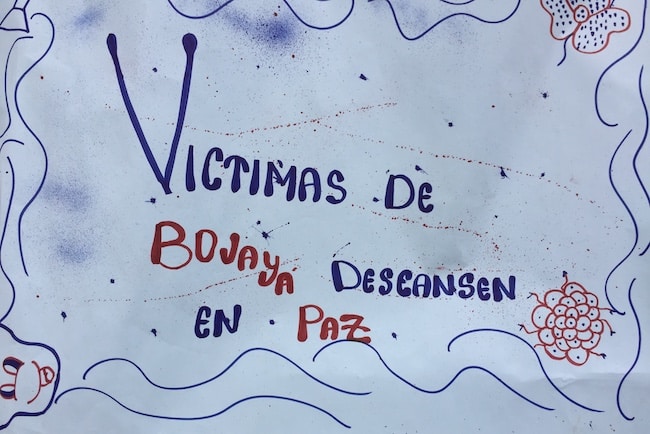

Hommage aux victimes du massacre de Bojayá (2019) © CC BY-SA 2.0/:)gab(:/Flickr

Ainsi va Vers la mère, dont le récit prend vaillamment en charge un traumatisme de l’histoire récente très vif dans la mémoire nationale. On s’étonnera pourtant que seuls y apparaissent les guérilleros des FARC et que demeure implicite l’action des troupes de paramilitaires qui étaient venues leur livrer un combat sans merci dans le Chocó. Il reste que l’intensité élégiaque du roman donne aux mères, toujours à elles, le pouvoir d’opposer leurs alabaos, leur douce fermeté ou l’égarement de leur douleur à cette plaie qu’est la guerre. C’est cette blessure et nulle autre que rouvre par métonymie le titre original du roman. En neuf chapitres, Lorena Salazar aura mené à terme la gestation de son premier roman, gros d’espoirs de paix après la guerre, gros de ses livres à venir.