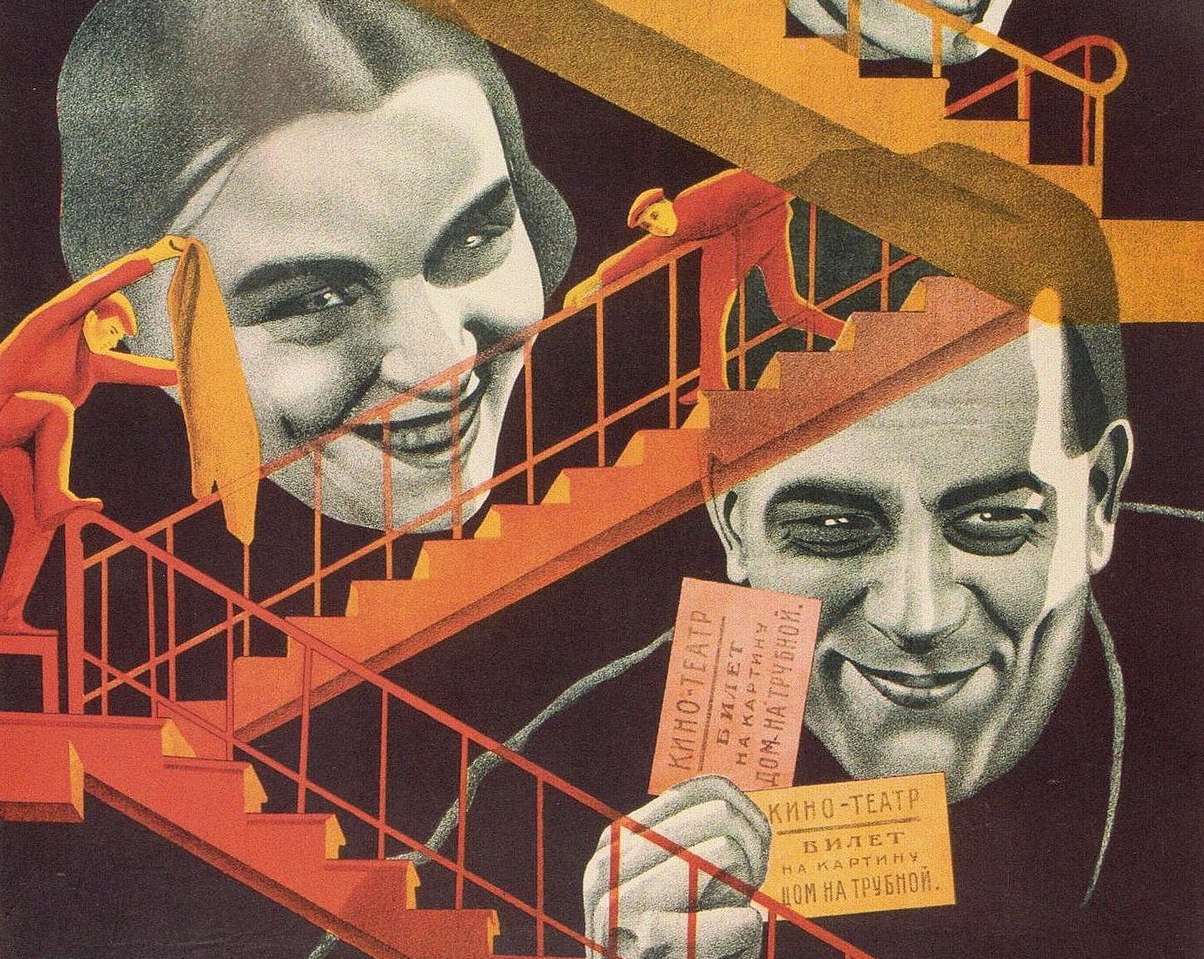

Au cinéma, de James Bond à OSS 117, via Mata Hari, Modesty Blaise ou le Lemmy Caution d’Alphaville de Godard, la guerre de l’ombre duplique la géopolitique du XXe siècle. À son apogée durant la guerre froide, le film d’espions noue les agencements de captation qui lient espionnage et cinéma.

Top secret : cinéma et espionnage. Exposition du 21 octobre au 21 mai 2023 à la Cinémathèque française

Alexandre Midal et Matthieu Orléan (dir.), Top secret. Cinéma et espionnage. La Cinémathèque/Flammarion, 288 p., 35 €

Entre cosmopolitisme et duplicité, l’espionnage nourrit la fiction romanesque, teintée de polar et de thriller. Au XXe siècle, la guerre de l’ombre réchauffe la guerre froide dans l’équilibre du chantage nucléaire. Depuis 1963, vendu à 20 millions d’exemplaires, The Spy Who Came in From the Cold (L’espion qui venait du froid) de John le Carré est un classique dont s’inspire le film (1965) de Martin Ritt qui donne visage à l’espion banal George Smiley, « petit, bedonnant, cocu ».

James Bond de Ian Fleming, OSS 117 de Jean Bruce, Francis Coplan de Paul Kenny (pseudonyme de Jean Libert et Gaston Vandenpanhuyse), Nick Jordan d’André Fernez : les espions fictifs imbibent les collections « populaires ». En format de poche, comme les pulps américains, les tirages explosent. Chaque titre se lit en quatrième vitesse. La sérialisation fidélise le lectorat (Matthieu Letourneux, Fictions à la chaîne, Seuil). Aux éditions Fleuve Noir puis aux Presses de la Cité, les 88 volumes de la saga d’Hubert Bonisseur de La Bath ou OSS 117 (1949-1963), espion américain précurseur de James Bond, se vendent à… 75 millions d’exemplaires. De 1963 à 2006, à dix reprises au moins, entre thriller à la française et relation parodique, OSS 117 fait son cinéma.

Les collections pour la « jeunesse » s’emparent du récit d’espionnage, purgé de violence et de sexe. À l’espion français Nick Jordan d’André Fernez dans Marabout-Junior (41 épisodes, 1959-1968) s’ajoute dans la Bibliothèque verte l’agent Langelot (40 histoires, 1965-1985) par le Lieutenant X (pseudonyme du controversé romancier Vladimir Volkoff). Sous la plume prodigue d’Henri Vernes, Bob Morane affronte Roman Orgonetz, L’homme aux dents d’or, infâme agent du SMOG, complice de l’envoutante eurasienne Miss Ylang Ylang, espionne en chef. L’imaginaire de l’espionnage marque aussi le cinéma.

Top secret est un abécédaire sur l’agrégation de l’espionnage et du septième art. Six notices dont « 007. James Bond », entretiens (Léa Seydoux, Arnaud Desplechin, Olivier Assayas, Éric Rochant, John le Carré), 24 entrées de À à Z : l’inventaire esthético-critique du film d’espionnage recoupe 300 reproductions d’affiches, de photos et de dessins. Pour finir, l’imposante filmographie chronologique (aussi les séries TV, dont Mission impossible, 1966-1973) mériterait un index onomastique.

Entre villes scindées après 1945 (Berlin, Trieste, Vienne), Amérique latine et Proche-Orient, le corpus de films d’auteurs et de série B narre la saga planétaire de l’espionnage. Le cinéma fait bon ménage avec cette activité. Comme l’espion, le cinéaste « observe, enregistre […] grâce à des raffinés procédés de captation d’image et de son ». Argo (2013), film de Ben Affleck, illustre ce mariage des genres. Année 1980, crise des otages américains en Iran : la CIA y envoie des agents. Ils jouent des cinéastes canadiens venus repérer les lieux pour un film de science-fiction ! L’espionnage fictif répercute la « real-géopolitique ».

Espions et espionnes font leur cinéma. Sur-virilité des premiers, séduction fatale des secondes. Protéa figurée par Josette Andriot (première espionne au cinéma, 1913, 1914), Mata Hari jouée par Greta Garbo dans le film (1931) de George Fritzmaurice, la novice Alicia Huberman qu’incarne Ingrid Bergman dans Notorious (Les enchainés, 1946) d’Alfred Hitchcock : les femmes-espionnes surpassent le cliché du « sexespionnage ». Agente secrète comme Mata Hari dans Dishonored (Agent X 27, 1931) de Joseph von Sternberg, Marlene Dietrich a donné le change en espionnant des notables nazis pour l’Office of Strategic Services américain.

« Voir et être vu, c’est une caractéristique essentielle de Bond, le plus célèbre des agents secrets », imaginé en 1958 par Ian Fleming, ancien agent du renseignement anglais. Ode à la puissance déclinante de la Grande-Bretagne, les quatorze volumes des exploits de 007 qu’il signe inspirent 28 films, dont 25 officiels au générique analogue. Six acteurs incarnent le séducteur James Bond : l’élégant Sean Connery (1962-1971), l’oublié George Lazenby en son unique chef-d’œuvre, On Her Majesty’s Secret Service (Au service secret de sa Majesté, 1969), l’ironique Roger Moore (1973-1985), le shakespearien Timothy Dalton (1987-1989), l’improbable Pierce Brosnan (1995-2002), le cogneur Daniel Craig (2006-2021).

007 attire la relation parodique, notamment dans le marxbrotherien Casino Royale (1967) de John Huston et quatre autres cinéastes. David Niven-007 y défie le « Docteur Noah », son neveu Jimmy Bond, sexuellement inhibé par sa petite taille, ex-agent du MI6, passé au SMERSH. Summum du burlesque : au-delà du mur, la ville Berlin-Est est peinte en rouge pour illustrer l’emprise totalitaire du communisme.

La relation parodique massive vient d’Italie. Avec la fin du péplum, de 1964 à 1968, une cinquantaine d’avatars de 007 (dont : 003, Super 7, 077, A008 !) alimentent le sous-genre « Euro Spy » (« James Bond de pacotille »), oublié ici. Le Spie amano i fiori (Des fleurs pour un espion, 1966) d’Umberto Lenzi ou l’hilarant Spie vengono dal semifredo (L’espion qui vient du surgelé, 1966) de Mario Bava méritent le détour (voir Marco Giusti, 007 all’italiana, Isbn Edizioni, 2010). En ressort la pochade du manichéisme géopolitique des années 1960.

IPCRESS File (IPCRESS danger immédiat, 1965), Funeral in Berlin (Mes funérailles à Berlin, 1966), Billion Dollar Brain (Un cerveau d’un milliard de dollars, 1967) : signés Sidney J. Furie, Guy Hamilton (réalisateur de quatre James Bond) et Ken Russell, les thrillers sur Harry Palmer (Michael Caine), espion britannique issu de la classe ouvrière, propulsent l’anti James Bond myope dans le conflit Est-Ouest. Lavage de cerveau, manipulation, agents du KGB retors, mémoire du nazisme, computer pour abattre l’URSS : à coup d’automatiques, les services secrets dégèlent la guerre froide.

Alfred Hitchcock et Fritz Lang filment les « énigmes et les complots » de l’espionnage en symptômes de l’instabilité internationale. Le cinéaste de Psycho (1960) tourne une dizaine de films du genre. The Man Who Knew Too Much (L’homme qui en savait trop, 1934), The 39 Steps (Les 39 marches, 1935), tiré du bestseller de John Buchan, étalon du récit d’espionnage en tant qu’enquête politique autour du complot. S’y ajoutent Quatre de l’espionnage (Secret Agent, 1936), Sabotage (Agent secret, 1936), The Lady Vanishes (Une femme disparaît, 1938). Entre antinazisme et effort de guerre, Hitchcock pointe avec noirceur les périls de la 5e colonne dans Foreign Correspondent (Correspondant 17, 1940) et Saboteur (Cinquième colonne, 1942) dont le tournage débute dix jours après Pearl Harbor. En clair-obscur sensuel, Notorius (Les enchaînés, 1946) vise la diaspora nazie à Rio de Janeiro qu’une brave agente infiltre en frôlant la mort. Après le remake du film de 1934 The Man Who Knew Too Much (1959), il récidive avec North by Northwest (La mort aux trousses, 1959). Dans les coulisses du contre-espionnage aux États-Unis, s’y enchaînent les motifs hitchcockiens du faux coupable, de la poursuite, du sacrifice, de la fourberie, du salut. Finalement, Torn Curtain (Le rideau déchiré, 1966) et Topaz (L’étau, 1969), d’après Léon Uris, lient la bipolarité de la guerre froide et l’espionnage.

Après son chef-d’œuvre dystopique Metropolis (1927), cinéaste du mal (Docteur Mabuse, 1922, 1932, 1961 ; M, 1931), Fritz Lang cible le péril antidémocratique à travers le prisme de l’espionnage dans la forme du film noir. En Allemagne, il réalise le trépidant Spione (Les espions, 1928), puzzle visuel sur le noyautage, l’usurpation identitaire et le renseignement omnipuissant. Exilé aux États-Unis, il signe The Ministry of Fear (Espions sur la Tamise, 1944) d’après Graham Greene ou encore Cloak and Dagger (Cape et poignard, 1946). Antinazisme, démocratie sapée, menace atomique : l’espionnage de « rêve ou de cauchemar » de Lang noue la technique du renseignement, le double jeu, voire la bravoure.

L’espionnage comme activité antidémocratique inspire le cinéma. Après le scandale du Watergate (1974), de grands thrillers politiques, paranoïaques comme Marathon Man (1976) de John Schlesinger, pointent la nocivité de l’administration américaine en « matière d’écoutes et de surveillance ». Parmi eux, l’affolant Three Days of the Condor (Trois jours du Condor, 1975) de Sydney Pollack sur le complot de la CIA. Le cinéma rend transparente l’hydre du renseignement intérieur qui assassine pour la raison d’État.

Selon Top secret, l’espionnage et le cinéma s’imbriquent. Le premier offre les motifs et la culture du renseignement que le second mythifie dans le registre épique du polar ou du thriller. S’y noue l’imaginaire politique de la grandeur et de la bassesse du renseignement, cette guerre de l’ombre que mènent des ombres sur… le grand écran.