Abdourahman Waberi a choisi, selon ses termes, d’arrimer fermement Terre. À la question de Bruno Latour, Où atterrir ?, le poète franco-djiboutien répond en ayant les deux pieds sur terre, proclamant fièrement : « je suis lombric » ! Quand on n’a que la terre et autres recueils rend disponibles dans une version peu onéreuse les recueils poétiques de l’auteur, Les nomades, mes frères, vont boire à la Grande Ourse (paru initialement aux éditions Mémoire d’encrier, 2013) et Mon nom est aube (Vents d’ailleurs, 2016), assortis d’un recueil inédit qui donne son titre à l’ensemble, Quand on n’a que la terre, emprunté malicieusement à Jacques Brel. Sorti en poche dans la jeune collection « Points Poésie », dirigée par Alain Mabanckou qui a décidément de beaux talents de chef d’orchestre, le recueil de Waberi prend ainsi la suite de ceux de Souleymane Diamanka, de Louis-Philippe Dalembert et de Percival Everett.

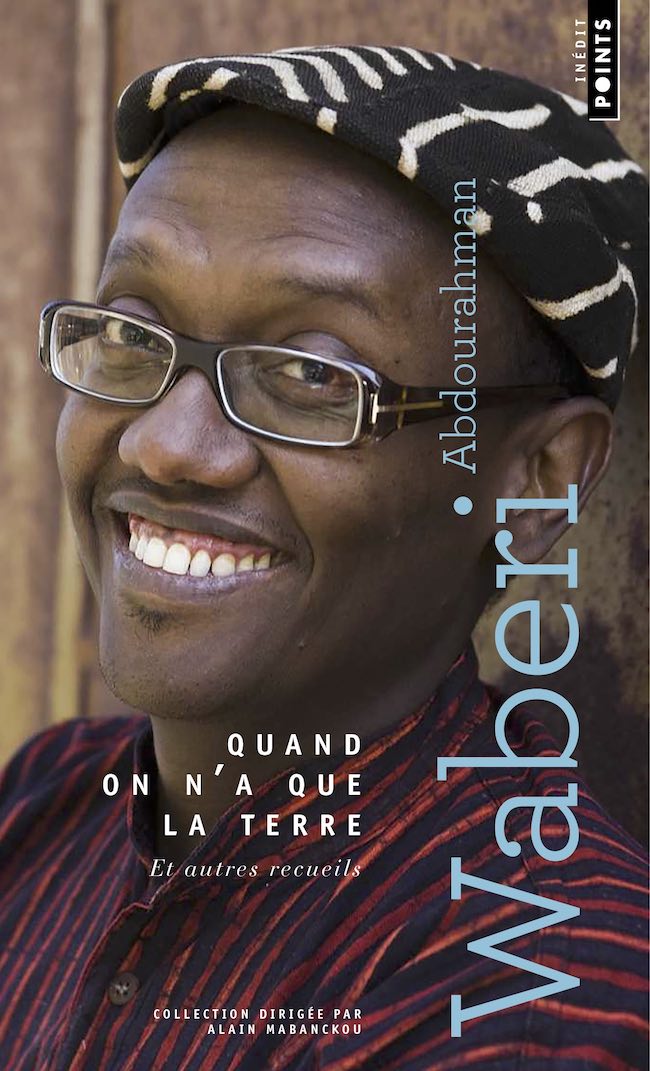

Abdourahman Waberi, Quand on n’a que la terre et autres recueils. Points, coll. « Points Poésie », 272 p., 8,40 €

On retrouve dans ce collage de recueils les grandes lignes de l’œuvre de Waberi, à commencer par la trace des nomades, présents depuis Cahier nomade (Le Serpent à Plumes, 1996) ou Le pays sans ombre (Le Serpent à Plumes, 1994), dont la prose avait déjà la nostalgie de la poésie. Djibouti, ce « petit confetti d’empire », est un souvenir d’exil qui transparaît dans les poèmes de ses débuts, voisinant avec les autres poètes djiboutiens peut-être moins connus que lui, tel Chehem Watta, dont Sur le fil ténu des départs (Dumerchez, 2018) est une belle illustration. Mais ce que cette mise en recueil opère surtout, c’est un renouvellement du regard par l’écopoétique : se plaçant sous le signe de la « terre », qu’elle soit appelée Gaïa ou non, Waberi s’inscrit dans la continuité de Greta Thunberg et de Vanessa Nakate qu’il cite en introduction. Et l’on relit alors ses premiers textes sous cet angle de l’attention au vivant :

« Corallienne

les récifs de madrépore

sont les récits

de la mer et d’un soleil omniscient »

« Earth » de Davina Ware © CC2.0/Davina Ware

C’est tout un univers animal que nous sommes amenés à redécouvrir dans son œuvre. Par l’exercice spirituel (coranique ou non) de Mon nom est aube, on y lit, tapi en réalité, le point de vue animal : ce que le Livre apprend, en fin de compte, c’est « à faire tienne la vision pénétrante / à renouer avec ton esprit de gazelle » ; ou, plus tard, à « mettre en orbite / le langage animé des abeilles ». Il n’est pas anodin que celle qui délivre le poème final soit la huppe des légendes, la huppe du Cantique des oiseaux : le Guide, par excellence, est un oiseau.

Le « berger boiteux », c’est Waberi lui-même, dont le nom signifie « aube », et qui joue à se cacher dans le titre des recueils et dans les recoins du poème. C’est Jacob, qui boitait de la hanche, c’est l’enfant narrateur de Pourquoi tu danses quand tu marches ? (Lattès, 2019) qui raconte son infirmité, les quolibets des enfants, le regard de la mère. Et soudainement cet enfant boiteux porte un regard sur la langue dans un surgissement lumineux : « un lézard se rue sur le muret du langage ». Cette entrée en poésie est racontée par des descriptions où la « terre » est la page et le vent le calligraphe : « pinceau en main le vent dessine / des paysages de mots ». La pluie de fleurs de cerisiers sur le sol, la trace du vent dans le sable, le frémissement d’un acacia, le baiser d’une chamelle : autant de fragments de réel racontés avec la qualité d’un regard amoureux.

Loin de tout irénisme pourtant, cette méditation « écopoétique » raconte surtout la catastrophe écologique à venir, et ses impensés coloniaux, faisant écho au récent ouvrage de Xavier Garnier, Écopoétiques africaines. Une expérience décoloniale des lieux (Karthala, 2022). Dans une étonnante et saisissante section de cinq tableaux, « afrokhoï sapiens », Waberi décrit rien de moins qu’une genèse décoloniale de l’effondrement climatique. Rédigés au « Origins Centre » de Johannesburg, devant les peintures rupestres, ces « pictopoèmes », en réponse aux pétroglyphes, sont autant de petits actes d’un drame mondial : le règne de l’Éland et des chasseurs ; les « transferts d’acides désoxyribonucléiques » induits par la colonisation et les migrations de populations, par-delà les massacres des « afrokhoï » ; « l’afflux des réfugiés climatiques » dans l’âge de « Gog et de Magog » ; la transe finale dans « une nouvelle époque certes inquiétante mais passionnante aussi » où le narrateur proclame : « Les mânes de l’Éland sont avec nous ».

Un dernier poème est placé en dehors de ce cycle, en « Après dire », il s’adresse directement au lecteur : « Quand on n’a que la terre, il n’y a qu’à apprendre à l’aimer. […] Se faire terre au propre comme au figuré. […] Arrimons Terre, accrochons-nous au pérenne, le péril est déjà ici ! ». La crise est déjà advenue, l’effondrement n’est pas à venir, il est déjà là.

Face à ce constat, Waberi oppose un cri d’amour, ne méprisant pas le plus humble, l’humus au sens littéral, et tout ce qui y vit :

« Toujours je me déplace à mon corps défendant

Dans un lac de vibrantes bactéries qui me font

Vivre

Et demain provoqueront ma mort

Je suis lombric

Motte de sang

Bris de terre

Chaîne interrompue de lombrics

Éclos dans la lave de l’instant »

Se faire terre, se faire bactérie, se faire lombric, en guise de nouvelle poétique, et de nouvelle éthique.

Jouant souvent avec des déclinaisons de Brel (« quand on n’a que l’amour » revient en leitmotiv dans tout le recueil inédit, sous diverses variantes), avec une joie d’enfant ne répugnant pas aux calembours, Waberi se fait néanmoins très sérieux dans certains textes plus immédiatement politiques, en écho à ses engagements auprès de La France insoumise. « Bougeons, secouons-nous la couenne », clame Waberi, appelant à la mobilisation et à l’union militante. Ainsi de ce plaidoyer en faveur des « gens de peu » et de l’effacement des dettes coloniales : « Thomas Sankara ne demandait pas le ciel / Mais simplement le jubilé institué il y a 5 000 ans / Annulons la dette ». Ou alors, quelques lignes plus bas, sur les nouveaux visages du prolétariat : « Le livreur de sushi n’est pas mon ennemi / Juste un homme de peu / Menant une vie de gueux ». Thomas Sankara, Frantz Fanon, Sony Labou Tansi, Victor Hugo, Djibril Mambety Diop sont autant de figures d’un panthéon révolutionnaire et poétique, convoquées devant le tribunal de la nouvelle urgence politique : l’écologie du monde qui vient.