L’œuvre de Patrice Chéreau, l’artiste-metteur en scène par excellence, s’est imposée dès le début des années 1970, à une époque où Shakespeare revenait en force dans les répertoires joués. Sur une cinquantaine de spectacles, il n’a monté que deux grandes pièces du maître élisabéthain – Richard II en 1970 et Hamlet en 1988 – et préparait Comme il vous plaira quand il mourut en 2013. Pourtant, selon son complice des premières années, le dramaturge François Regnault, « il a pensé incessamment à Shakespeare, s’est référé à lui, s’est inspiré de lui ». Aussi, lorsqu’un éditeur londonien a proposé à Dominique Goy-Blanquet de présenter un metteur en scène français pour sa collection Shakespeare in the Theatre, a-t-elle immédiatement pensé à Chéreau. Ce qui a surpris.

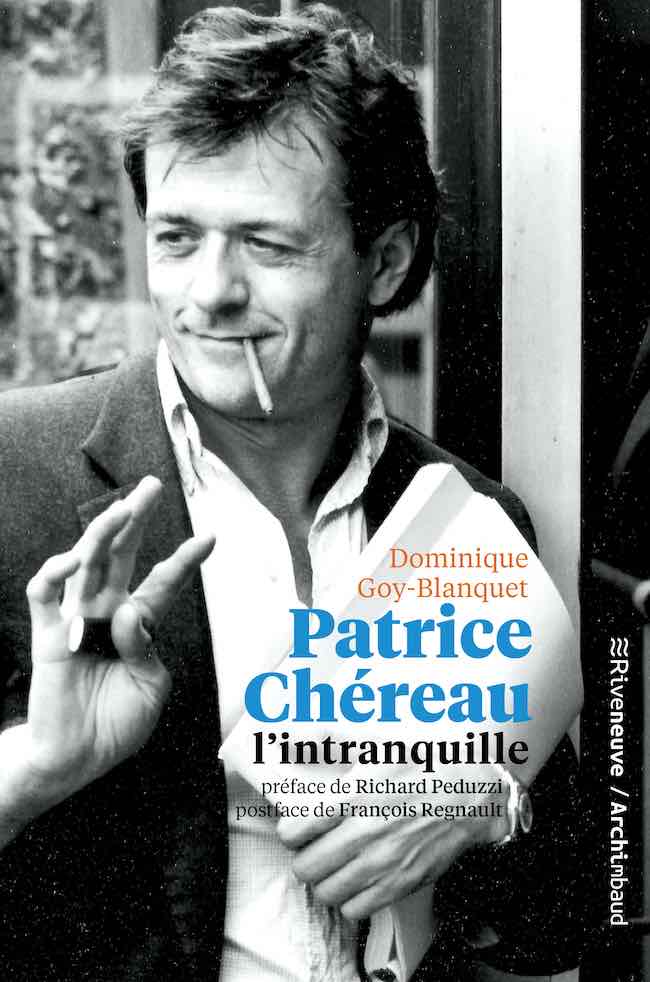

Dominique Goy-Blanquet, Patrice Chéreau, l’intranquille. Riveneuve/Archimbaud, 404 p., 20 €

Dominique Goy-Blanquet, qui a présidé la Société Française Shakespeare, a également été une spectatrice assidue des mises en scène de Patrice Chéreau ; pour ce travail, elle a fréquenté ses archives en historienne. Elle nous offre un livre savant et stimulant qui, entre autres choses, nous rapproche des mécanismes de création d’une des plus grandes figures du théâtre français de la fin du XXe siècle et du début du XXIe.

Elle précise d’abord que, dès ses premières mises en scène, Chéreau a convoqué Shakespeare, qui apparaît « en vedette américaine » dans Le prix de la révolte au marché noir, créé au théâtre d’Aubervilliers en octobre 1968. L’action se situe en Grèce sous la dictature des colonels, et, tandis que les ouvriers manifestent dans la rue, des étudiants répètent des extraits de ses pièces. Ces inserts soulèvent la question du « sacrifice inutile », surtout dans Jules César, dont Chéreau donne une forme théâtrale « digne d’Artaud ». Il se demande, dans ses notes de travail, comment en faire « un outil de lecture » du monde contemporain : « les étudiants essaient de penser la situation par Shakespeare – mais ce sont des scènes isolées qui ne traduisent que l’horreur – il faut les jouer comme du théâtre de la cruauté, comme un théâtre très simple, très baroque » sur des fonds musicaux « paroxystiques et déchaînés ».

« La souricière » : Marianne Denicourt et Gérard Desarthe (au premier plan) dans le « Hamlet » de Patrice Chéreau © Josep Ros Ribas

La lecture de Shakespeare par Chéreau se distinguait de celle, dominante après 1968, de Jan Kott, auteur du fameux Shakespeare, notre contemporain (traduit en français en 1965). « Chéreau est parmi ceux qui trouvent réducteur le commentaire du dramaturge polonais, souligne Dominique Goy-Blanquet. “L’histoire ne se répète pas chez Shakespeare, écrit-il […], le Grand Mécanisme n’existe que dans le cerveau de Jan Kott.” Il le jugeait trop mécanique, aveugle, “une vision non dialectique de l’histoire” ». Chéreau voyait au contraire dans « l’art réaliste de Shakespeare » comment « l’Histoire accouche et comment le cycle répétitif amène des idées nouvelles, des situations possibles et des idéologies différentes, à travers lesquelles se forge un peuple, une conscience et un État ». Et « la lecture politique qu’il en propose doit nous parler à nous maintenant. Elle montre que Shakespeare a beaucoup à nous apprendre sur la façon dont vivent les gens dans de telles situations de crises ».

En suivant cette piste qui sillonne les principaux spectacles de Chéreau, Dominique Goy-Blanquet dévoile sa vision du poète. Il « admire particulièrement […] son traitement rythmique de l’histoire qu’il dilate ou condense selon les besoins de la situation ». Shakespeare est pour Chéreau un modèle de « vraie liberté ». Lorsqu’il travaillait des scènes de Richard III avec les jeunes comédiens de l’école qu’il avait fondée près du théâtre des Amandiers à Nanterre, il ne voulait jouer ni « machiavélique » ni « monstrueux » mais « mettre au jour le ressort qui pousse Lady Anne à céder aux avances de Richard, ce qui se passe dans la tête de l’un et l’autre. Il faut que la scène soit longue, pour donner à Anne le temps de baisser son niveau d’imprécations, et vibrer d’érotisme, mais son sein dénudé à la fin exprime la défaite, le viol, tandis que Richard lui donne la confiance qui sert d’assise à sa marche au pouvoir ».

Dès lors, l’analyse et la compréhension du texte demandent un travail minutieux et long. François Regnault raconte comment il a travaillé sur sa traduction du Peer Gynt d’Ibsen, comment Chéreau la confrontait aux autres en français et en anglais, avec « le souci absolu de suivre l’auteur sans l’infléchir en vue d’un effet scénique attrayant. Quand on traduit, insiste Regnault, on s’adapte “non pas à ce qui nous fait plaisir, à notre demande du jour, à nous, mais à ce que cette scène nous dit aujourd’hui” ». Le metteur en scène se pense en intermédiaire livrant au public le sens et les contradictions de l’auteur. À une époque où l’improvisation et la création collective envahissaient les scènes de théâtre, Chéreau revenait au texte, qu’il jouait intégralement, même lorsque cela durait sept heures (Peer Gynt, 1981) ou cinq heures (Hamlet, 1988).

Son travail sur Hamlet, avec Yves Bonnefoy qui en était à sa quatrième traduction du texte, fut encore plus intense. Pendant des mois, les deux hommes se sont rencontrés longuement, discutant sur les personnages et l’intrigue, révisant une vingtaine de passages. Yves Bonnefoy a raconté ce travail à Dominique Goy-Blanquet, son « grand plaisir à leurs matinées penchées sur ce texte inépuisable, heureux de découvrir un metteur en scène qui ne prenait pas Shakespeare pour notre contemporain, mais voulait comprendre “les catégories aujourd’hui dissipées pour percevoir par quels biais elles lui ouvrirent l’universel”, espérant que ce déchiffrement lui permettrait […] de se défaire des stéréotypes ».

Pour la mise en scène à proprement parler, Chéreau construisait d’abord un espace. Il l’avait dessiné lui-même à ses débuts, puis, justement pour sa première pièce de Shakespeare en 1970, il rencontra Richard Peduzzi. Ils ne se sont plus quittés. Ils commencèrent avec Richard II en enfouissant « la cour d’une forteresse féodale sous dix-sept tonnes de sable comme une arène de tauromachie, encadrée par les immenses piliers d’un château/prison ». Ce « lieu fictif », dit Chéreau, « sera l’enclos confiné où se battront les renards et les coqs qui veulent régenter son sol ». Ainsi, l’idée théâtrale est réalisée scéniquement. Il l’a rendue « lisible » en composant des situations ou des images. C’est, par exemple, l’entrée de Richard accompagné par la voix de Maria Callas qui interprète « Suicido », ou bien la passerelle des adieux du roi et de la reine. Elle s’ouvre tandis qu’ils « tendent le bras l’un vers l’autre, suspendus au-dessus du vide, tirés en arrière par leurs geôliers ».

Bien d’autres images se bousculent dans la mémoire des spectateurs de Chéreau, notamment le spectre déboulant sur un cheval noir au début d’Hamlet, pièce dominée par l’interprétation exceptionnelle de Gérard Desarthe, qui se termine par un duel à l’épée en temps réel. Chéreau provoquait ce qu’une critique a appelé un « saut esthétique ». On dira plutôt qu’il inventa un style et un langage scénique uniques et nourris des tourments shakespeariens. À Dominique Goy-Blanquet qui lui demandait ce que Chéreau attendait de Shakespeare, Yves Bonnefoy l’a dépeint « à la fois fasciné par la violence et capable de la plus grande tendresse, impétueux mais affectueux et fidèle » ; il était attiré par Shakespeare « parce qu’il y avait aussi ces deux pôles de l’être au monde, avec suffisamment de place dans l’esprit, si j’ose dire, pour permettre aux contradictions, aux tensions, de faire apparaître tous leurs aspects, mais aussi tous leurs possibles, tous leurs apports possibles à une existence moins inhibée et de ce fait plus généreuse ».

Patrice Chéreau en répétition © Josep Ros Ribas

Plus concrètement, on reconnaît cette tension entre la fascination pour la violence et une grande tendresse, par exemple dans sa lecture des œuvres de Bernard-Marie Koltès (qui traduisit Le conte d’hiver en 1988). Dominique Goy-Blanquet signale, sans développer ce point, la qualité de la relation entre le metteur en scène et l’écrivain, se plaçant sur un pied d’égalité, jusqu’à la rupture d’ailleurs, un peu à l’image du couple Tchekhov-Stanislavski qui séduisait tant Chéreau. Même regard sur l’ambiguïté d’Électre au centre d’Elektra, l’extraordinaire opéra de Richard Strauss, qui fut son dernier spectacle (2013). Ou bien, on le devine, lors de la préparation de sa mise en scène de Comme il vous plaira. Dominique Goy-Blanquet a eu accès aux archives du travail déjà accompli sur la comédie de Shakespeare, et son récit très émouvant est un des passages les plus précieux de ce livre. La distribution était prête, la maquette du décor arrêtée (un grand chêne mobile traversant la scène sur un rail), la création programmée à l’Odéon en avril 2014.

L’argument s’ouvre sur une tragédie : un duc est chassé par son frère imposteur, il se réfugie dans une forêt où se déroulera l’essentiel de l’action, avec l’arrivée de courtisans, de cousins et cousines, d’un bouffon et la multiplication des malentendus, quiproquos et autres travestissements. Cette forêt sera « un univers enchanté ou misérable, comme on voudra », note Chéreau, « un lieu magique et sombre où l’on doit se cacher, survivre à l’exil et apprendre ce que l’on sait faire le moins bien : aimer et vivre », en empruntant « les chemins de traverse des incertitudes amoureuses ». Le but sera d’explorer « les sentiers croisés du sexe, de la mélancolie, de la dépression, et s’y perdre ». Une forêt qu’il ne traversera pas.