Au Studio de la Comédie-Française, une première pièce de l’auteure internationalement reconnue Lluïsa Cunillé, Massacre, traduite du catalan par Laurent Gallardo, est mise en scène par Tommy Milliot.

Lluïsa Cunillé, Massacre. Mise en scène de Tommy Milliot. Studio de la Comédie-Française. Jusqu’au 8 mars

Lluïsa Cunillé a écrit, depuis ses débuts en 1992, quarante-cinq pièces, en catalan et en castillan, jouées dans de nombreux pays, récompensées de divers prix. Occisio date de 2001 et a été créée en 2005 à Barcelone. La Maison Antoine-Vitez, Centre international de la traduction de théâtre, a contribué à la découverte de cette œuvre. Fondée en 1990 par Jacques Nichet et Jean-Michel Desprats, actuellement présidée par Michel Bataillon, cette institution vient de faire l’objet d’un numéro spécial de la revue Théâtre/Public : Traduire. Carte blanche à la Maison Antoine-Vitez (n° 235). Laurent Gallardo, universitaire spécialiste de la scène ibérique, fait partie du comité espagnol et catalan de la Maison. Il a traduit dans ce cadre cinq pièces de Lluïsa Cunillé. Il consacre à l’auteure un livre à paraître en 2020. Il avait fait sa thèse sur le grand José Sanchis Sinisterra, auprès de qui Cunillé s’est formée au début des années 1990. Il publie en ce début d’année la traduction de deux pièces : Massacre et Islande (Les Solitaires intempestifs, 2020), inscrite au programme de l’agrégation d’espagnol.

© Vincent Pontet, coll. Comédie-Française

La traduction française du titre, Massacre, est censée jouer sur le double sens du mot, l’acception usuelle et celle, peu connue, de trophée de chasse. Pour la plupart des spectateurs, elle suscite un horizon d’attente qui ne laisse pas prévoir, à tort, l’apparition dans le dialogue d’un cerf. Elle fait juste peser une menace sur l’hôtel de montagne, isolé, cadre de la pièce, d’un lundi à un samedi soir. Le texte indique en ouverture : « Le vent souffle chaque nuit de manière différente. » Cette précision peut changer l’ambiance des soirées qui se déroulent selon le même rituel, entre la propriétaire (D) de l’établissement et son unique cliente (H). Elles se retrouvent au salon, avec une tasse de café, éventuellement une cigarette. L’une souhaite fermer l’hôtel définitivement, l’autre rester la durée prévue de son séjour. Elles semblent d’abord n’échanger que des informations concernant des détails matériels de la journée passée et de celle du lendemain. Mais progressivement elles en disent plus long sur la période cruciale que chacune traverse.

La semaine et la pièce pourraient se terminer ainsi, mais un homme (A) entre, qui, victime d’un accident de la route, vient demander de l’aide. Cette irruption et cette perturbation du tête-à-tête pourraient constituer le catalyseur qui mènerait vers un dénouement. Un événement d’un tout autre registre que les scènes précédentes est bien survenu. Mais il maintient cette incertitude d’interprétation déjà caractéristique, en mineur, des échanges entre les deux femmes, le plus souvent brefs, scandés de pauses propices au prolongement des non-dits. L’absence de résolution, aussi bien des quelques énigmes disséminées que du mystère principal, fait l’originalité de cette dramaturgie, la frustration stimulante du déroulement. La lecture d’Islande (2013), pièce très différente, politique, qui permet la rencontre de dix personnages de Reykjavik à Harlem, du Bronx à Wall Street, confirme, chez Lluïsa Cunillé, ce maintien très élaboré de l’indécidable.

© Vincent Pontet, coll. Comédie-Française

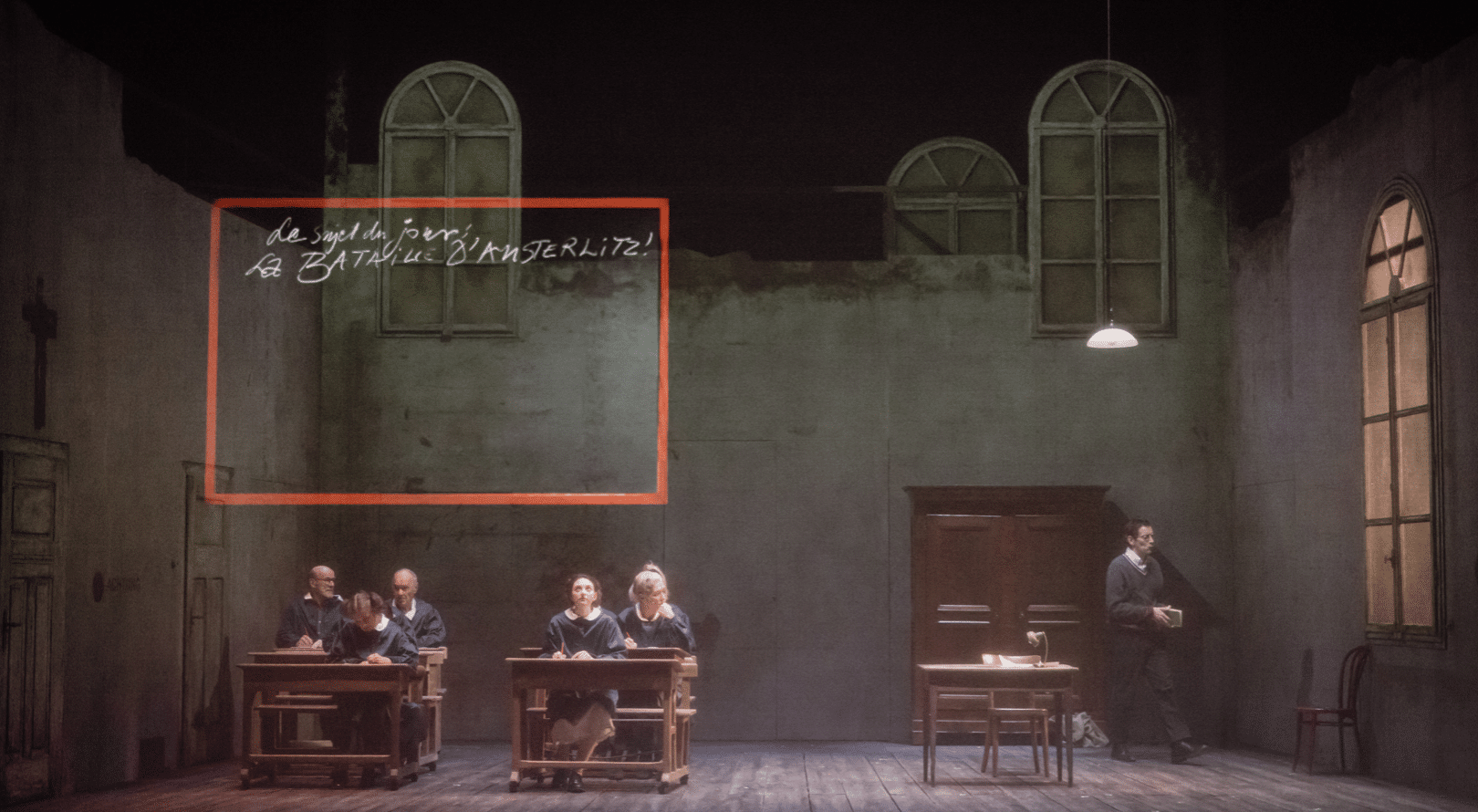

Le metteur en scène, Tommy Milliot, adepte du théâtre de texte, de son interprétation littérale, signe aussi la scénographie. Dans le programme du spectacle, il s’explique sur son rapport à l’espace : « La pièce se déroule dans un salon d’hôtel ; petit à petit, j’essaye d’en faire ‘’la possibilité d’un hôtel’’, une surface de projection qui laisse au spectateur le loisir de l’imaginer comme il l’entend. » Le petit plateau du Studio est enclos entre trois murs ; celui du fond est percé d’une grande fenêtre rectangulaire, qui n’est pas une échappée vers l’extérieur, mais le support de projections abstraites à chaque changement de scène ; les deux autres sont dotés d’une ouverture, vers l’intérieur ou l’entrée de l’hôtel, encadrés d’appliques lumineuses ; trois bancs identiques sont placés le long des trois murs.

Une même couleur chaude varie du sol au plafond, change selon les éclairages (lumières de Sarah Marcotte). Les costumes, dans différentes nuances de beige, du presque blanc au presque brun, s’harmonisent avec ce cadre, L’ensemble produit une impression d’élégant enfermement. Une seule fausse note, manifestement délibérée : le son d’Adrien Kanter détonne dans la subtilité de la mise en scène par sa manière, quasi cinématographique, de créer des effets de suspense, de souligner le climat énigmatique. Mais il sait bien faire entendre les rafales autour de l’hôtel isolé.

Les deux sociétaires, Sylvia Bergé (D) et Clotilde de Bayser (H), servent magnifiquement le minimalisme du texte et le projet de mise en scène. Elles suggèrent, sous la banalité quotidienne des propos, une tension sourde. Longtemps Sylvia Bergé conserve, toute en nuances, l’apparence de l’amabilité à laquelle Clotilde de Bayser répond par une froideur déterminée. Elles parviennent à charger les longs silences, les « pauses » toujours respectées du texte, d’une menace grandissante, encore augmentée par l’irruption de l’homme. Nâzim Boudjenah (remplacé à deux dates par Miglen Mirtchev) tient un rôle d’un registre plus prévisible. Mais il incarne le personnage sur lequel pèse la plus grande incertitude, il parvient à la maintenir par la tenue de son jeu. Par exemple, les variations dans sa manière, plus ou moins ambiguë, de s’approcher du cendrier posé à côté de Clotilde de Bayser, chaque fois qu’il doit jeter la cendre de sa cigarette, témoignent d’une maîtrise partagée avec ses deux partenaires. La découverte de Lluïsa Cunillé est tardive, mais pleinement réussie.