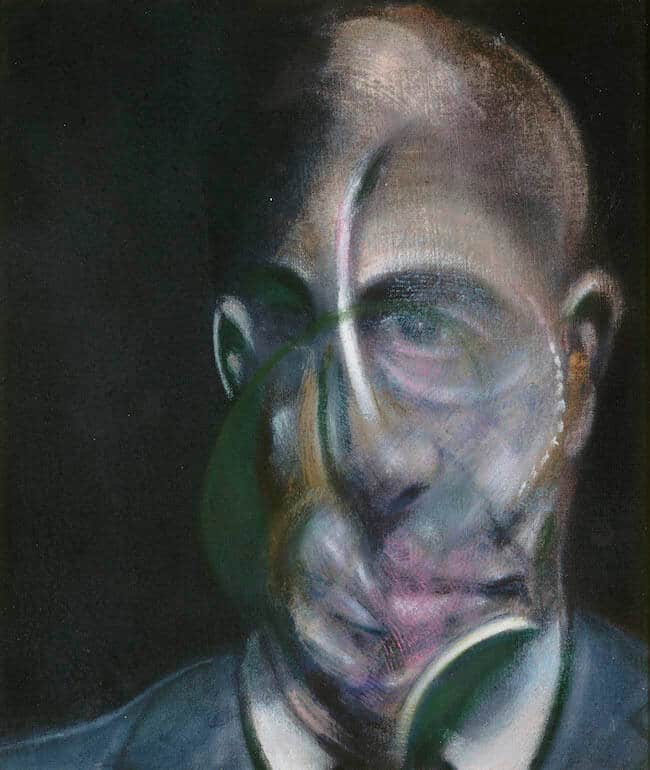

Il y a beaucoup de tableaux dans les livres de Yannick Haenel. Dans son roman Cercle, on trouvait ceux de Francis Bacon ; il y a quelques mois, on suivait ceux de La Solitude Caravage. Pour En attendant Nadeau, l’écrivain visite la grande exposition « Bacon en toutes lettres » du Centre Georges Pompidou en lisant deux essais récents sur l’artiste qui, pour Yannick Haenel, affirme que « la littérature seule est capable d’écouter la peinture ».

Bacon en toutes lettres. Centre Georges Pompidou. Jusqu’au 20 janvier 2020

Franck Maubert, Avec Bacon. Gallimard, 144 p., 9,50 €

Yves Peyré, Francis Bacon ou la mesure de l’excès. Gallimard, 336 p., 49 €

À l’occasion de la passionnante exposition consacrée à Francis Bacon au Centre Georges Pompidou à Paris – « Bacon en toutes lettres » –, on peut lire deux excellents livres : l’un de Franck Maubert, Avec Bacon, un petit volume très stimulant qui raconte une série de rencontres avec le peintre dans son atelier, mais aussi dans les bars, et jusqu’au bout de la nuit ; l’autre, d’Yves Peyré, Francis Bacon ou la mesure de l’excès, un somptueux livre d’art qui, en plus d’offrir des reproductions de très grande qualité, propose, à la suite de Michel Leiris, qui fut un grand ami de l’auteur et présenta Bacon à celui-ci, le récit d’un compagnonnage intellectuel avec le peintre et une finesse dans l’analyse qui en fait l’une des études en français les plus justes sur l’œuvre de Bacon depuis Les passions de Francis Bacon de Philippe Sollers (Gallimard, 1996) et Triptyque. Trois études sur Francis Bacon de Jonathan Littell (Gallimard, 2011).

Écrire sur Bacon consiste en effet à prendre place dans un cortège de gloses remarquables (Leiris, Deleuze, Pepiatt) – et donc à les connaître, à se les injecter – mais aussi à s’inscrire à l’intérieur d’une procession de commentaires qui, en se confrontant à l’exigence artistique d’un tel peintre, ont nécessairement fait à leur tour l’épreuve de cette exigence en l’appliquant à l’écriture. Envisager un livre sur Francis Bacon relève d’une expérience fondamentale : de cette « pure brûlure » dont parle Yves Peyré – laquelle, en même temps qu’elle éclaire le fond terrible de l’être, nous ouvre au danger d’y sombrer –, mais aussi de cette extase que nous procure le défi d’être exposé, mis à nu par la peinture.

Je crois qu’un livre sur la peinture doit raconter avant tout cela : une expérience intérieure – celle qui élargit notre corps en déchirant ses habitudes. Je crois que nous ne passons pas assez de temps devant la peinture, et que s’y mettre vraiment, endurer ces formes qui nous requièrent, ouvrir sa tête et son corps à l’intensité qui vient d’elles, constitue une aventure existentielle absolue : là se rejoue – se joue enfin – la présence. Nous accédons enfin à une présence, et qu’elle soit tourmentée, convulsive, tendue vers des excès d’abîme ou apaisée, lumineuse, importe peu (personnellement, c’est en compagnie de Bacon ou du Caravage que je respire enfin, que je vois, aime et pense avec clarté).

Impossible, en effet, de rester à distance d’une œuvre comme celle de Bacon : s’en approcher, c’est en recevoir l’impact. Un livre sur Bacon est toujours, fût-ce secrètement (dans son filigrane ou ses marges), le récit d’une atteinte : il raconte comment nous sommes touchés. En cela, les livres de Franck Maubert et d’Yves Peyré témoignent, chacun à sa manière (décontractée chez Maubert, studieuse chez Peyré), de ce qui arrive lorsqu’on aime passionnément les tableaux de Bacon.

Un tel amour peut nous mener très loin, aux confins du vertige et de la connaissance, jusqu’à ce point fou où l’être, en s’effaçant, nous donne à sentir son propre excès ; et lorsque l’on parcourt cet hiver les salles de l’exposition « Bacon en toutes lettres » au Centre Pompidou, voici que cet amour nous jette au cœur d’une expérience où violence et calme se confondent, où profane et sacré coïncident, où l’esprit et le corps se révèlent une même chose.

Car ici l’être se brise, et ne cesse, en un même geste, de s’approfondir : l’ébullition qui jette ses figures à travers des rectangles dorés de peinture ouvre un univers qui crie et se fracture à l’intérieur de la couleur. C’est bien de l’amour, n’est-ce pas, lorsqu’on pousse à l’extrême la perception, et que toute chose, en se déchaînant, non seulement se donne, mais vous pense ?

Non qu’une œuvre comme celle de Bacon soit sacrée, ni même qu’il faille en faire religion en l’exceptant à ce point de l’histoire de l’art, mais le cœur de ce qui s’y joue de décisif emporte avec lui les limites de l’expression : « l’art de l’impossible » (titre des passionnants entretiens que Francis Bacon n’a cessé au cours du temps d’avoir avec David Sylvester) implique que, lorsqu’on se penche sur ces tableaux, on entre soi-même dans l’impossible, c’est-à-dire dans un grand jeu où écrire, voir, penser, se concentrent et nous métamorphosent.

Ces deux livres, à leurs manières si différentes, s’accordent à une telle exigence. Avec Bacon de Franck Maubert rend très bien compte, avec une modestie d’amateur passionné, de l’événement Bacon – pas seulement de l’œuvre, ni du peintre : les deux en tant qu’ils initient une forme de vie absolument unique, absolument intense, absolument contagieuse.

Il s’agit d’un livre sur l’ethos de la peinture. Comment vit un grand peintre ? Qu’est-ce que vivre selon la peinture – c’est-à-dire, en l’occurrence, s’accorder follement à la dépense ? Franck Maubert accompagne le surgissement de cet étrange événement dans sa vie ; il raconte la chance qu’il y a à partager des moments avec Bacon. Virées nocturnes, restaurants, bistrots, boîtes gays. Le récit d’une nuit à Londres avec Bacon – chapitre 2 : « Londres, au bout de la nuit » – vaut à lui seul qu’on se précipite sur ce livre élégant et précis. On est au Colony Room, un pub de Soho auquel on accède par un escalier, au milieu des poubelles. Le champagne coule à flots, et Bacon arrose généreusement tous les clients. Puis « il entame sa danse, tournant sur lui-même, flûte à la main, lançant des Cheerio ! à la ronde ». Un verre, encore un autre, spray de ventoline pour l’asthme, puis encore un verre, encore et encore. D’un coup, il tape sur l’épaule de Maubert : « It’s enough », et voici que Bacon « plonge une main dans une des poches de sa veste, en sort une liasse de billets froissés qu’il fait valser autour de lui », et les serveurs se précipitent. Taxi vers East End, Bacon est ivre, il déclame des vers, mais ça continue jusqu’au casino. Le voici face aux tables de jeu, ses plaques et ses jetons en main : « l’œil de Bacon ne quitte pas la petite boule blanche ». Il ne rentrera pas chez lui avant le matin, Maubert s’en va de son côté et note : « Devant un tapis vert comme face à sa toile, il ne sait pas ce qui va sortir, il veut se surprendre. »

Il faudrait interroger plus longuement la présence de Dionysos en Bacon : les libations ne ferment pas le jeu ; au contraire, elles ouvrent au déchaînement qui libère l’espace. Le sacré gît dans la violence peinte. D’autant qu’il y a dans l’ivresse une affirmation de la clarté sur elle-même qui tranche avec la mesure, laquelle n’est souvent qu’étroitesse. Ouvrir sa vie, son œil, sa main, son art, implique nécessairement l’excès : pourquoi donc un artiste devrait-il s’économiser ? La méthode de dépense physique de Bacon relève d’un art de l’intempérance. C’est bien connu (je recopie là une phrase de Hegel) : « à la manière dont un esprit se satisfait, on reconnaît l’étendue de sa perte ». Bacon, en ne se satisfaisant de rien, ne cesse de rencontrer l’épreuve de vérité que sa peinture exige : lorsqu’on s’engage dans l’existence, celle-ci nous offre des intensités qui ne se refusent pas.

La solitude de Bacon est immense : qui peint ainsi ? Qui vit ainsi, dans une nuit qui dépasse l’idée même de débauche, et rejoint l’enfance, le glissement léger des ombres, la coulée du vin sous la langue, la joie qui se mêle aux larmes ? Une telle solitude, lorsqu’on l’atteint, est toujours transgressive. Elle se substitue à tous les emplois du temps, lesquels, à côté d’une telle exubérance, d’un tel amour, semblent mornes, éteints, sans vie.

Bacon est quelqu’un qui ne voulait pas aller se coucher, mais qui peignait quand même chaque matin, de 6 heures à midi. Il faudrait repenser l’usage de l’alcoolisme chez les artistes : Gilles Deleuze a eu tendance à l’enfermer dans le fétichisme d’une pratique philosophique paradoxale. Le récit des beuveries de Bacon ouvre une autre voie, plus méditée – comme, peut-être, chez Georges Bataille –, où le dérèglement vise la vérité d’un état enfin dégagé de la vie ordinaire, des tensions et du bavardage : un dénuement de l’esprit depuis lequel Bacon sort des ténèbres et entre dans son atelier.

Il y a une clarté saisissante dans cet instant qui est celui de la création. On parle ici de coupure, et l’alcool donne à Bacon la possibilité de fermer le rideau, et d’ouvrir une autre porte. Il existe une photographie de Peter Beard datant de 1975 où l’on voit Bacon franchir le seuil de son atelier : sa tête et son bras sont déjà engagés dans la porte, il entre – mais où ?

Durant l’exposition « Bacon en toutes lettres », on entend des extraits des livres favoris du peintre : ces textes de Leiris, Bataille, Nietzsche, Conrad, T. S. Eliot et Eschyle constituent les seuls indices verbaux d’une exposition volontairement débarrassée d’indications. C’est eux qui nous guident ; et c’est une merveilleuse expérience que d’aller mettre sa tête sous les écouteurs pour écouter ces phrases puis repartir voir les tableaux avec elles.

Parmi ces phrases, il y en a une d’Eschyle qui m’a poursuivi durant mes multiples visites, et qui continue à se méditer à travers l’écriture de ce texte. C’est un extrait des Euménides, du cycle de l’Orestie : « J’entre au fond du sanctuaire, couvert d’offrandes ».

La porte s’ouvre ainsi sur une scène insituable : celle qui vient briser le temps. Ce qui se peint par la main de Bacon s’ouvre dans un espace entre vie et mort, à l’instant même où se lézarde la représentation. Le « sacré » s’illumine ainsi, clignote, s’interrompt, reprend : sa violence est rouge, orange, bleue. Chaque tableau est le sanctuaire – chaque tableau expulse le sanctuaire. Un tel mouvement fonde le sacrifice.

On pourrait regretter à cet égard que ni Peyré ni Maubert (et pas non plus Deleuze) n’abordent la question sacrificielle qui crève pourtant les yeux dans l’œuvre de Bacon, a fortiori dans l’exposition du Centre Pompidou où les triptyques en hommage à Georges Dyer rassemblés en une seule salle fondent un espace voué à l’instant de la mort, et où les oiseaux de sang – les Furies – ne cessent d’établir par leur présence criminelle un site consécratoire, où la victime et le sacrificateur exposent leur semblable nudité à la lame d’un couteau que la peinture à la fois dissimule et incarne jusque dans ses couleurs abruptes.

Mais ces deux livres ont aussi le mérite de nous débarrasser de cette fausse piste un peu racoleuse d’une peinture-boucherie, dont Bacon serait le maître de cérémonie grimaçant. En parcourant les salles de « Bacon en toutes lettres », on perçoit en effet à quel point cette peinture est délicate, on découvre sa fraîcheur, et le caractère absolument désarmé – peut-être désarmant – de son effervescence.

Yves Peyré insiste avec raison sur « l’étrange douceur » qui enveloppe les compositions de Bacon : « un excès se présente dans l’ellipse même de son avènement » ; et cet excès, loin de se condenser à travers le déchirement de ses figures, s’autodéborde à travers une forme de tendresse. Oui, cela pourra paraître forcé à certains, mais c’est vrai : il suffit d’être là – d’être vraiment là – face à des tableaux de Bacon pour en voir apparaître la douceur. Il y a une tendresse qui se dégage de ces compositions désespérément tendues vers une issue que la violence condamne.

Yves Peyré analyse brillamment ce qu’il en est de la « viande » chez Bacon : « Le sang et sa couleur sont pour lui une touche de beauté. Il n’y a là rien de morbide malgré les apparences. La séduction qu’exerce également sur lui la pièce de viande est pareillement due à un magnétisme de la tonalité. » Le magnétisme de la tonalité : expression parfaite. Car la véhémence des peintures de Bacon appelle une temporalité dégagée des crises de l’époque : « Bacon est indéniablement actuel, écrit Peyré, mais il est tout aussi bien inactuel tant ce qu’il éprouve vient de plus loin, remonte depuis l’origine de l’individu et plus encore de l’espèce. »

Voilà : la tête de Bacon, son expérience, sa pensée, sa sexualité, tout cela vient d’un « excès lumineux » qui ne se réduit à aucune origine. Sa main vient de Lascaux, peut-être, ou de la grotte Chauvet. Un grand peintre est déjà là avant même de naître ; en naissant, il rejoint son passé – et lorsqu’il commence à peindre, tout l’art revient à lui.

J’aime bien qu’Yves Peyré écrive que les peintures de Bacon « viennent après la croyance mais restent intensément religieuses en hurlant leur athéisme ». J’aime qu’il situe son regard dans une dimension ontologique, qu’il parle de « clarté inattendue » ou de surfaces « habitées par la nécessité de leur éclat ». Et lorsqu’il aborde les dernières œuvres de Bacon – celles qui composent en majorité l’exposition du Centre Pompidou –, Peyré use de touches légères, il entre dans une méditation qui semble suspendue : « De son vivant, Bacon pouvait créer des abîmes qui filaient sous les pieds, le regard lui-même courait au bout du possible, il était rejoint à la volée. » Il écrit aussi que « le périple de chaque peinture est aussi long que l’exige l’épuisement du sujet », il parle de sa propre « sidération enjouée », et voici qu’il ose aborder un au-delà du supplice : « On reparcourt l’œuvre, on la retrouve dans l’étonnement de la voir toute de fraîcheur et de force, de volupté et de douceur. »

On sent qu’il parle en poète – Yves Peyré est poète, c’est lui qui a fondé la belle revue L’Ire des Vents. On sent qu’il mobilise pour qualifier l’étrangeté de la peinture de son ami une vision qui cherche à en restituer l’énigme plutôt qu’à la réduire. Ainsi son livre va-t-il en s’élargissant, comme si le langage n’en finissait plus de faire sa propre expérience face à ce qui se dérobe, et ne cessait plus, d’une phrase à l’autre, de se préciser.

Et l’on n’est pas surpris de découvrir à la toute fin que l’analyse se métamorphose en poésie, comme si le passage par Bacon avait nécessairement bouleversé son usage des phrases, et les avait obligées à tendre vers leur plus extrême intégrité. Voilà, face la peinture, il faut se réinventer un langage : avec les phrases usuelles, on n’y voit rien.

C’est donc un poème, et des plus nus – intitulé La Chambre en haut du cri –, qui se substitue finalement au commentaire, manière d’affirmer sans doute que seule la littérature est capable d’écouter la peinture.

En voici juste un extrait :

« Le rire d’un singe ou la peur d’un pape,

tout est humain,

les mâchoires se crispent, se desserrent,

libèrent

la hargne, ce qui retentit reste muet,

la monstruosité,

la candeur ordinaire, des ombres

passent

en claudiquant, l’animalité de naguère,

les herbes

enveloppent la présence, tout s’estompe

dans la rousseur. »